2014年1月26日に渋谷アップリンクにて、「サラーム海上のエキゾ夢紀行番外編:『これでインディア』のアルカカットが目撃したヒンディー語映画の10年」というセミナーを開催した。音楽評論家サラーム海上さんの主催の下、2001年から2013年までのヒンディー語映画界で何が起こったか、現地在住者の視点から思う存分に語ったイベントであった。あれから時が経ったものの、21世紀の最初の10年はヒンディー語映画が激変した時期であり、その講演内容は、2020年代に入った現在に至っても、ヒンディー語映画の今を知りたい中上級者にとって、非常に参考になると思われる。よって、そのときの資料(元はPower Pointだが、画像に変換)をここに転載する。

なお、基本的に情報は当時のままにしてあるが、誤りを見つけた場合は文章の方で修正している。スライドと文章で情報が異なる場合は、文章の方が正しい。Power Pointのプレゼンテーションを画像化したため、元のファイルであったアニメーションが反映されていないものもあるが、文章で説明しているので問題ないだろう。

1.映画の産業化

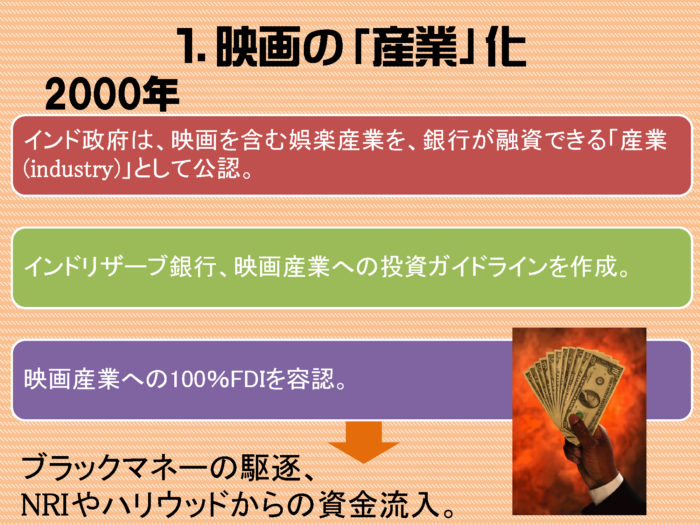

2000年、インド政府は、映画を含む娯楽産業を、銀行が融資できる「産業(Industry)」として公認した。それに伴い、インドの中央銀行であるインドリザーブ銀行が、映画産業への投資ガイドラインを作成し、映画産業への100%FDI(海外直接投資)も容認された。映画が「産業」化されるまで、映画が「社会悪」と考えられていたインドでは、映画製作のために銀行から融資が得られないなど冷遇されていた。そのためにマネーロンダリングの温床となり、ブラックマネーが流入していた。映画が「産業」化されたことで、映画産業からブラックマネーが駆逐され、NRI(在外インド人)やハリウッドからの投資が行われるようになった。

映画が「産業」化されたことで、映画界の組織化(corporatization)が進んだ。財閥企業が新しい映画プロダクションや配給会社を設立(例:ビルラー、リライアンス、ターターなど)、既存の映画プロダクションが上場、株式会社化(例:ムクター・アーツやシュリンガール・シネマなど)、テレビ番組製作会社が映画製作・配給に進出(例:UTV、Zee、バーラージーなど)といった動きがあった。

映画が「産業」化されたことで、映画製作者の収入が多様化した。国内市場配給によるチケット売上や映画音楽配給権といった伝統的な収入源に加えて、海外配給権、サテライト権(テレビ放送権)、携帯電話関連(着メロ・待受画像など)、国内外のVCD/DVD/BD販売権、フランチャイズ権(商品化・ゲーム化)、オンライン配給権(YouTubeなど)の切り売りから見込まれる収入によって映画作りのリスクが減った。

リライアンス・エンタテイメントのCEOサンジーヴ・ラーンバー曰く「映画の売り上げの7割が映画館からの収入。2割がTV局からの放送使用料。残りの1割がDVDやCDの販売。」とのこと。映画館からの収入の割合は、日本や米国と比べると非常に高い。他国では、映画は既に、映画館上映期間中ではなく、映画館上映終了後までを考えて予算を立てるメディアになっている。

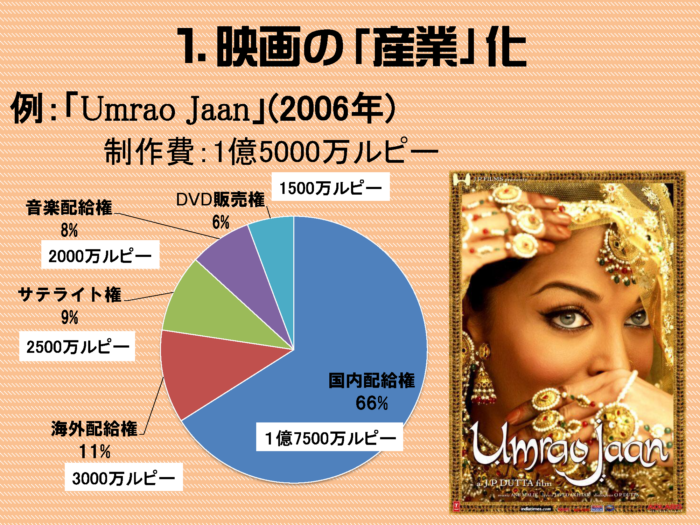

具体的に「Umrao Jaan」(2006年)を例に取ると、製作費が1億5,000万ルピーだったのに対し、国内配給権で1億7,500万ルピー(66%)、海外配給権で3,000万ルピー(11%)、サテライト権で2,500万ルピー(9%)、音楽配給権で2,000万ルピー(8%)、DVD販売権で1,500万ルピー(6%)を回収した。

映画が「産業」化されたことで、映画産業と他の産業との連携が強化された。映画スターがクリケットなどスポーツチームのオーナーになったり、企業のブランドアンバサダーになったり、政治家に転身したりする例が増えたし、テレビ番組など、他メディアへの露出も多くなった。

2.マルチプレックス時代

1997年、デリー南部のサーケートに、インド初のマルチプレックス、PVRアヌパム4がオープンした。マルチプレックスとは、日本でいうシネマコンプレックス(シネコン)である。実は、マルチプレックスの登場は、映画の都ムンバイーよりもデリーの方が早かった。

マルチプレックスの特徴は、複数のスクリーン、少なめの客席数(150-400席)、柔軟な上映スケジュール(従来は3時間刻みの時間枠でほぼ固定されていた)、高価なチケット(従来の映画館のおよそ3倍)、客層の限定(中上流層)、清潔な館内、快適な座席、最新の映像・音響設備、スナック類の充実、駐車場完備などである。マルチプレックスに対する従来型の映画館は「シングルスクリーン館」と呼ばれるようになった。日本の「単館」とは意味合いが異なるので注意。

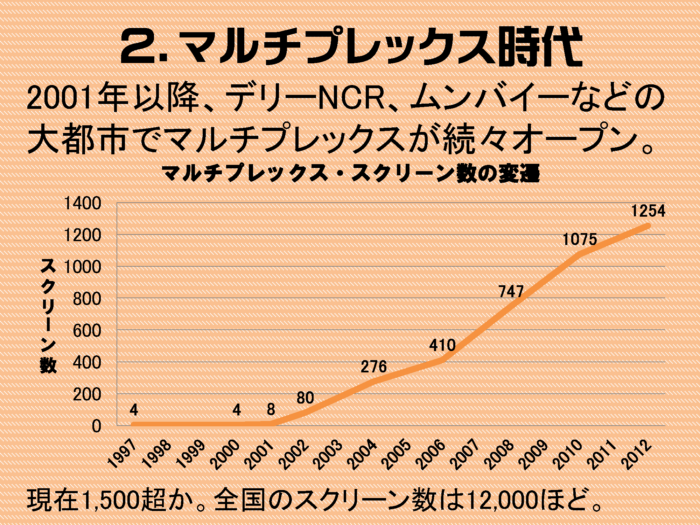

2001年以降、デリーNCR、ムンバイーなどの大都市でマルチプレックスが続々オープンした。

2000年代半ばまでの傾向は以下の通りである。まず、「Aクラスセンター」と呼ばれる人口1,000万以上の規模の大都市でマルチプレックスが急増した。スクリーン数の増加と上映時間の自由化により、映画館で上映される映画の種類が多様化し、今まで映画館で上映されなかったようなニッチな客層向けの映画も上映され、しかも興行的に成功を収めるものも現れた。マルチプレックスでしか映画を観ない「マルチプレックス観客層」が創出されたが、彼らは「上位中産階級」とか「ニューリッチ」などと呼ばれる層と重なる。

マルチプレックスはチケット代が高価なため、興行収入の大半がマルチプレックスからとなって行った。2004年には興行収入の3割、2010年には4割をマルチプレックスが占めた。マルチプレックスでヒットした映画が全体のヒット映画という扱いになり、地方でのヒットは無視されるようになった。こうして、マルチプレックス向けの映画作りがトレンドとなった。

マルチプレックス向け映画とは、従来の娯楽映画と芸術映画の中間に位置し、ストーリーの斬新さが重視され、都会向けの題材を主題とし、大都市や海外が舞台となったオシャレな内容で、題名、台詞、歌詞に英語が多用され、あわよくば海外市場も視野に入れたような「Feel Good」な映画のことを指す。

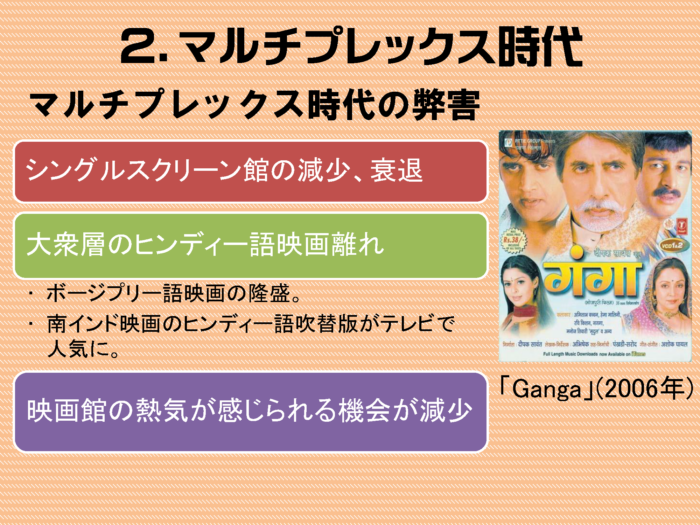

しかし、マルチプレックス時代の弊害もあった。マルチプレックスの急増に圧迫される形でシングルスクリーン館の数が減少し、大衆層のヒンディー語映画離れが加速した。それに伴って、ヒンディー語の方言であるボージプリー語を使用言語とし、昔ながらのインド映画の作りを踏襲したボージプリー語映画が隆盛した他、やはり昔ながらの映画作りが残っていた南インド映画のヒンディー語吹替版がテレビで人気となった。かつて映画館で感じられたような熱気が感じられなくなったのも寂しい点であった。

都市部と地方ではヒットする映画の種類が事なることがしばしば報告されている。例えば、「Main Maduri Dixit Banna Chahti Hoon」(2003年)では、都市部と地方ではヒット作が異なることが示唆されていたし、サルマーン・カーン主演「Tere Naam」(2003年)は、都市部ではフロップ(失敗作)に終わったが、地方では大ヒットとなった。

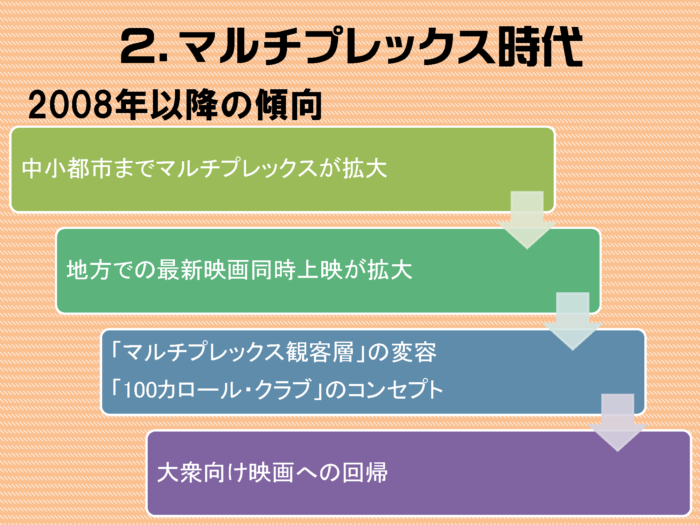

2008年以降になると、中小都市までマルチプレックスが拡大した。従来は大都市で上映の終わったリールを中小都市に持って行って上映していたため、都市と地方では新作映画の上映時期にタイムラグがあったが、マルチプレックスが普及し、衛星から映画データをダウンロードする方式の「デジタルシネマ」が導入されたことで、地方でも都市部と同時に最新映画が上映できるようになった。マルチプレックスで映画を観る客層も都市在住中産階級に限られなくなった。また、ヒンディー語映画界では「100カロール(10億)」ルピーがヒットの指標として確立した(後述)。こうして、大衆向け映画への回帰が起こった。

3.ジャンルの多様化

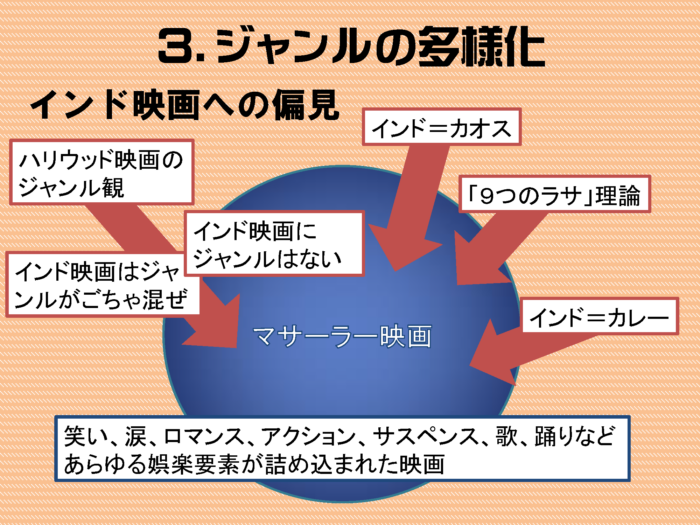

インド娯楽映画はしばしば「マサーラー映画」と呼ばれる。「笑い、涙、ロマンス、サスペンス、歌、踊りなど、あらゆる娯楽要素が詰め込まれた映画」ということだが、この呼称にはしばしば以下のようなインド映画への偏見が含まれている。例えば、ハリウッド映画のジャンル観からインド映画を一方的に評価することで生じる「インド映画はジャンルがごちゃ混ぜ」とか「インド映画にジャンルはない」などの偏った言説。インドを混沌の国だとする漠然としたイメージをインド映画に援用した捉え方。ラサ理論の誤った理解による、ごちゃ混ぜのイメージの拡大。しかも、「インド=カレー」のイメージから、インド料理で使われる香辛料であるマサーラーを冠した用語が映画の呼称として浸透した。

インド映画にはインド映画独自のジャンル立てがあるといっていい。ヒンディー語映画独自のジャンルとしては、輪廻転生モノ、生き別れ・再開モノ、詐欺師・泥棒モノなどが挙げられる。インド娯楽映画には歌と踊りが入るのが常であるため、「ミュージカル」というジャンル区分は適切ではない。

ヒンディー語映画は、海外市場を視野に入れて作られるようになったことで、上映時間の国際標準化(3時間→2時間)、歌と踊りのシーンの減少、ハリウッド映画的なジャンルの映画作りなど、変化があった。ただ、いかにインド映画がグローバル化しようと、インド的アレンジのない作品は失敗する確率が高い。失敗例としては「Kites」(2010年)が挙げられる。ハリウッド映画にインド映画俳優を当てはめたような、全くインド映画らしさのないインド映画であった。

スポーツ映画としては以下が代表例である。

・クリケット:「Lagaan」(2001年/ラガーン クリケット風雲録)、「Iqbal」(2005年)、「Jannat」(2008年)、「Dil Bole Hadippa!」(2009年)、「Ferrari Ki Sawaari」(2012年/邦題:フェラーリの運ぶ夢)

・サッカー:「Dhan Dhana Dhan Goal」(2007年)

・ボクシング:「Apne」(2007年)、「Lahore」(2010年)

・陸上競技:「Paan Singh Tomar」(2012年)、「Bhaag Milkha Bhaag」(2013年/邦題:ミルカ)

・ホッケー:「Chak De! India」(2007年)

ホラーはヒンディー語映画においてもっとも成功した新ジャンルである。

・「Raaz」(2002年)

・「Bhoot」(2003年)

・「Darna Mana Hai」(2003年)

・「Rakht」(2004年)

・「Kaal」(2005年)

・「Zinda」(2006年)

・「Bhool Bhulaiyaa」(2007年)

・「Phoonk」(2008年)

・「13-B」(2009年)

・「Apartment」(2010年)

・「Haunted 3D」(2011年)

・「Raaz 3」(2012年)

意外に多くのSF映画が作られている。

・「Koi… Mil Gaya」(2013年)

・「Rudraksh」(2004年)

・「Alag」(2006年)

・「Krrish」(2006年)

・「Love Story 2050」(2008年)

・「Aa Dekhen Zara」(2009年)

・「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)

・「Krrish 3」(2013年/邦題:クリッシュ)

キッズ映画も成功したジャンルに数えられる。

・実写:「Makdee」(2002年)、「Jajantaram Mamantaram」(2003年)、「Chillar Party」(2011年)

・アニメ:「Hanuman」(2005年)、「Roadside Romeo」(2008年)、「Arjun: The Warrior Prince」(2012年)

・ハイブリッド:「Toonpur Ka Superrhero」(2010年)

他にも多様なジャンルの映画が作られるようになった。

・アドベンチャー:「Naksha」(2006年)

・パニック:「Tum Mile」(2009年)

・カンフー:「Chandni Chowk to China」(2009年/邦題:チャンドニー・チョウク・トゥ・チャイナ)

・ファンタジー:「Thoda Pyaar Thoda Magic」(2008年)

ヒンディー映画界では、続編モノが作られるようになったのは21世紀に入ってからである。

・「Munna Bhai」シリーズ:「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)→「Lage Raho Munna Bhai」(2006年)

・「Dhoom」シリーズ:「Dhoom」(2004年)→「Dhoom: 2」(2006年)→「Dhoom: 3」(2013年/邦題:チェイス!)

続編モノ映画には次の3種類がある。

1.ストーリー上・時間軸上のつながりがある。

2.登場人物のみ共通。

3.ストーリーも登場人物も全く関係ない。

4.ヒングリッシュ映画

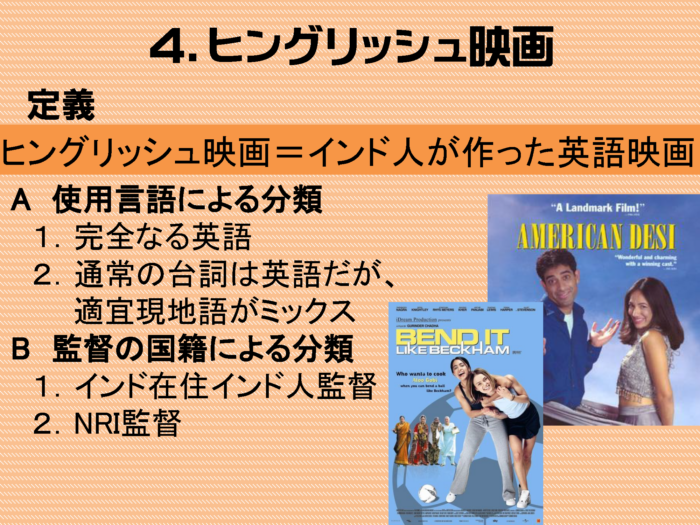

ヒングリッシュ映画とは「インド人が作った英語映画」のこと。完全なる英語映画と、通常の台詞は英語だが適宜現地語がミックスされるタイプの映画の2種類がある。また、監督はインド在住インド人であることもあれば、NRI(在外インド人)であることもある。

2001年に、米国在住インド人監督ミーラー・ナーイルのヒングリッシュ映画「Monsoon Wedding」(2001年/邦題:モンスーン・ウェディング)がヴェネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞し、同年にインドでも劇場一般公開されてヒットしたことで、興行目的で盛んにヒングリッシュ映画が作られるようになった。

2002年から2003年にかけて大量のヒングリッシュ映画が一般公開された。

・「Mitr: My Friend」(2002年)

・「Bend It Like Beckham」(2002年/邦題:ベッカムに恋して)

・「Everybody Says I’m Fine!」(2001年)

・「American Desi」(2002年)

・「Let’s Talk」(2002年)

・「Leela」(2002年)

・「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)

・「Bollywood Hollywood」(2003年)

・「Freaky Chakra」(2003年)

・「Mango Souffle」(2002年)

・「Joggers’ Park」(2003年)

・「Boom」(2003年)

ラーフル・ボースは、ヒングリッシュ映画の常連であり、「Mr.ヒングリッシュ」と呼ばれた。

・「The Perfect Murder」(1988年)

・「English, August」(1994年)

・「Split Wide Open」(1999年)

・「Everybody Says I’m Fine!」(2001年)

・「Mr. and Mrs. Iyer」(2002年)

・「Mumbai Matinee」(2003年)

・「White Noise」(2004年)

・「15 Park Avenue」(2005年)

・「Before the Rain」(2007年)

・「The Japanese Wife」(2010年)

・「Midnight’s Children」(2012年)

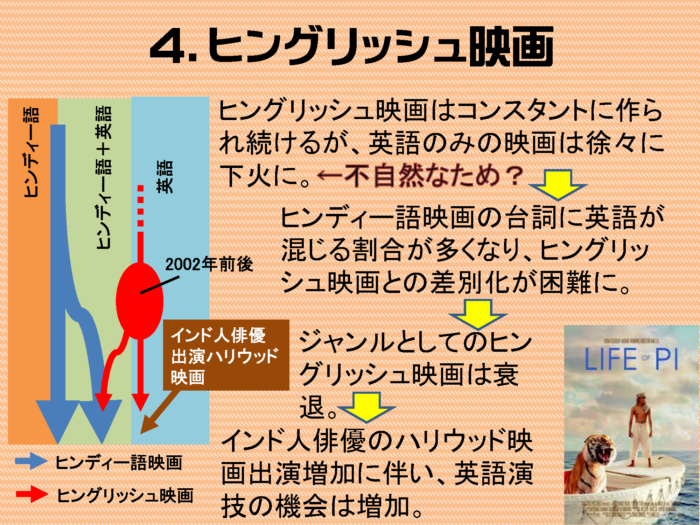

ヒングリッシュ映画はコンスタントに作られ続けるが、英語のみの映画は、不自然なためか、徐々に下火になった。他方、ヒンディー語映画の台詞に英語が混じる割合が多くなり、ヒングリッシュ映画との差別化が困難になった。こうして、ジャンルとしてのヒングリッシュ映画は衰退した。また、インド人俳優がハリウッド映画に出演するようになり、彼らにとって英語演技の機会は増加した。

5.100カロール・クラブ

伝統的なヒット指数は連続上映週数である。25週上映がシルバー・ジュビリー、50週上映がゴールデン・ジュビリー、75週上映がプラチナ・ジュビリー、100週上映がダイヤモンド・ジュビリーと呼ばれた。「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年/邦題:シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦)は2014年時点で950週連続上映されており、ギネスブック入りしている。現在は1,000週を優に超えており、記録を更新中。

現在は「オープニング」がヒットの速報値として重視されている。「オープニング」とは、封切り後最初の週末の興行収入である。インドの封切り日は金曜日であり、金・土・日の3日間の興行収入の合計が「オープニング」となる。その後、2~3週間の興行収入によって最終的なヒット判定が確定する。

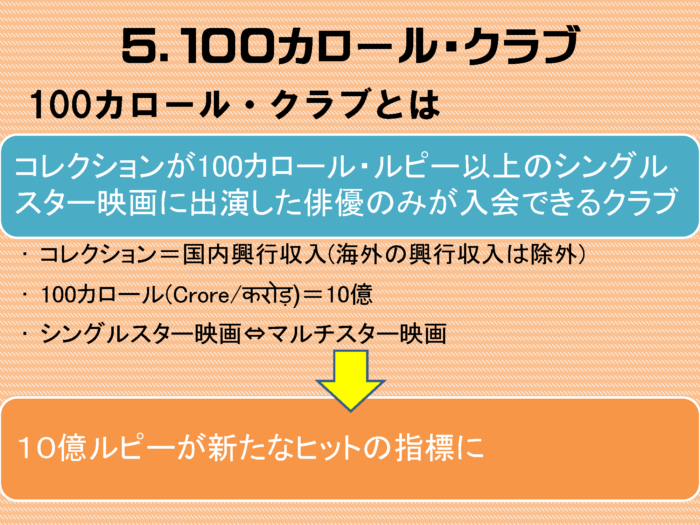

100カロール・クラブとは、コレクション(国内興行収入)が100カロール(10億)ルピー以上のシングルスター映画に出演した俳優のみが入会できるクラブである。2008年以降、10億ルピーがヒットの指標となった。

サルマーン・カーンは2012年までに100カロール級のヒット作をもっとも多く飛ばしたスターである。「Dabangg」(2010年/邦題:ダバング 大胆不敵)、「Ready」(2011年)、「Bodyguard」(2011年)、「Ek Tha Tiger」(2012年/邦題:タイガー 伝説のスパイ)、「Dabangg 2」(2012年)の5本。

シャールク・カーンは2012年までに3本の主演作で100カロール・クラブ入りした。「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)、「Don 2」(2011年/邦題:闇の帝王DON ベルリン強奪作戦)、「Jab Tak Hai Jaan」(2012年/邦題:命ある限り)である。全ての作品が日本で公開済みだ。

アクシャイ・クマールは「Rowdy Rathore」(2012年)と「Khiladi 786」(2012年)で、アジャイ・デーヴガンは「Singham」(2011年)と「Son of Sardaar」(2012年)で100カロール・クラブ入りを果たした。

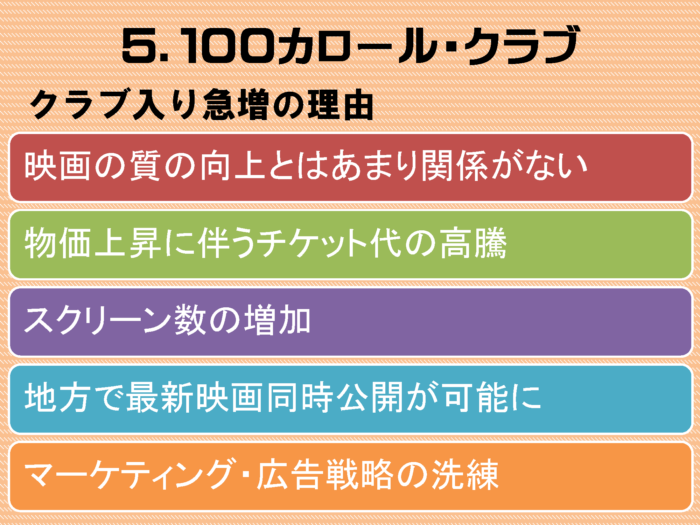

クラブ入りが急増したのは、映画の質の向上とはあまり関係がない。その理由として挙げられるのは、物価上昇に伴うチケット代の高騰、スクリーン数の増加、地方で最新映画の同時公開が可能となったこと、そしてマーケティングや広告戦略が洗練されたことが挙げられる。

クラブ入り映画の特徴としては、アクションやコメディーなど大衆向け娯楽映画であること、3カーンなどの大スター指向であること、リメイクや続編モノであること、そして過剰な広告戦略で売り出されていることなどが挙げられる。

2013年は200カロール・クラブの時代になり、「Chennai Express」(邦題:チェンナイ・エクスプレス 愛と勇気のヒーロー参上)、「Krrish 3」(邦題:クリッシュ)、「Dhoom: 3」(邦題:チェイス!)と、20億ルピーのコレクションを稼ぎ出す作品が相次いだ。10億ルピー越えの作品も多数出た。「Yeh Jawaani Hai Deewani」(邦題:若さは向こう見ず)、「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」、「Bhaag Milkha Bhaag」(邦題:ミルカ)、「Grand Masti」、「Race 2」など。

6.デリー派

21世紀に入り、デリーでロケが行われる映画が増えた。「Lakshya」(2004年)、「Rang De Basanti」(2006年)、「Khosla Ka Ghosla!」(2006年)、「Dil Dosti Etc」(2007年)、「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)、「Delhi-6」(2009年)、「Aisha」(2010年)、「Do Dooni Chaar」(2010年)、「Band Baaja Baaraat」(2010年)、「No One Killed Jessica」(2011年)など。

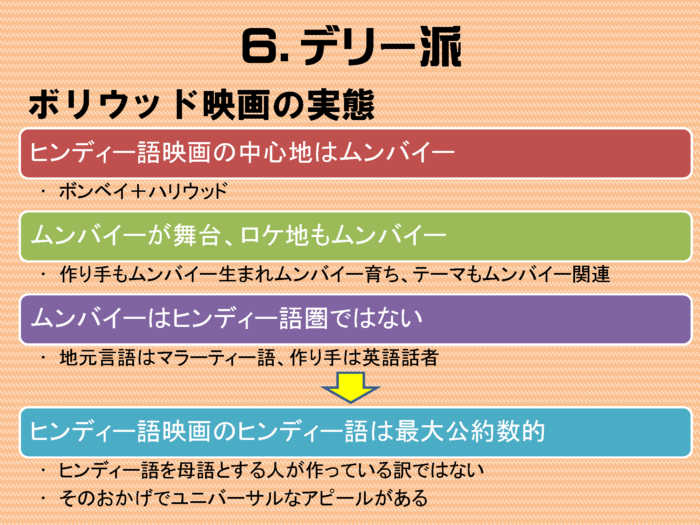

ヒンディー語映画の中心地はムンバイーであり、ムンバイーが舞台、ムンバイーでロケが行われた映画が大半を占める。さらに、作り手もムンバイー生まれムンバイー育ち、テーマもムンバイー関連であることが多い。ムンバイーはヒンディー語圏ではなく、マラーティー語圏である。また、少なくない数の作り手は非ヒンディー語母語話者で、英語話者だ。そういう場所で作られるヒンディー語映画のヒンディー語は最大公約数的なものとなり、ユニバーサルなアピールを持った映画になっている。

21世紀には、真のヒンディー語映画を目指した動きが活発化した。真のヒンディー語映画とは、生のヒンディー語を使い、ヒンディー語圏の問題を取り上げ、ヒンディー語圏が舞台で、ヒンディー語圏でロケを行い、ヒンディー語を母語とする俳優を起用した映画のことである。こうした潮流の中で、デリー出身の監督が次々とムンバイーに殴り込んだ。

デリー出身またはデリーの大学出身の映画人たちを「デリー派」と呼びたい。デリーの言語はヒンディー語である。また、映画人を多数輩出しているデリーの大学等としては、デリー大学と国立演劇学校(NSD)が代表的である。

デリー派監督の筆頭として挙げられるのはアヌラーグ・カシヤプだ。1972年、ウッタル・プラデーシュ州生まれで、デリー大学卒。「Paanch」(2003年)、「Black Friday」(2007年)、「No Smoking」(2007年)、「Dev. D」(2009年)、「Gulaal」(2009年)、「That Girl in a Yellow Boots」(2011年)、「Gangs of Wasseypur」(2012年)など。

シェークスピア劇の翻案を成功させているヴィシャール・バールドワージ監督は1965年、ウッタル・プラデーシュ州生まれ、デリー大学卒。「Makdee」(2002年)、「Maqbool」(2003年)、「The Blue Umbrella」(2005年)、「Omkara」(2006年)、「Kaminey」(2009年)、「Ishqiya」(2010年)、「7 Khoon Maaf」(2011年)、「Matru Ki Bijlee Ka Mandola」(2013年)など。

国際的に通用する作品を作れるラーケーシュ・オームプラカーシュ・メヘラー監督は1963年、デリー生まれ、デリー大学卒。「Aks」(2001年)、「Rang De Basanti」(2006年)、「Delhi-6」(2009年)、「Bhaag Milkha Bhaag」(2013年)など。

ロマンス映画の帝王イムティヤーズ・アリー監督は1971年、ビハール州生まれ、デリー大学卒。「Socha Na Tha」(2005年)、「Jab We Met」(2007年)、「Love Aaj Kal」(2009年)、「Rockstar」(2011年)など。

センスの良さが光るディバーカル・バナルジー監督は1969年、デリー生まれ、デリー育ち。アハマダーバードの国立デザイン学校卒。「Khosla Ka Ghosla!」(2006年)、「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)、「Love Sex Aur Dhokha」(2010年)、「Shanghai」(2012年)など。

硬派な作品作りをするティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督は1967年、ウッタル・プラデーシュ州生まれ、国立演劇学校卒。「Haasil」(2003年)、「Charas」(2004年)、「Shagird」(2011年)、「Saheb Biwi aur Gangster」(2011年)、「Paan Singh Tomar」(2012年)、「Saheb Biwi aur Gangster Returns」(2013年)、「Bullet Raja」(2013年)など。

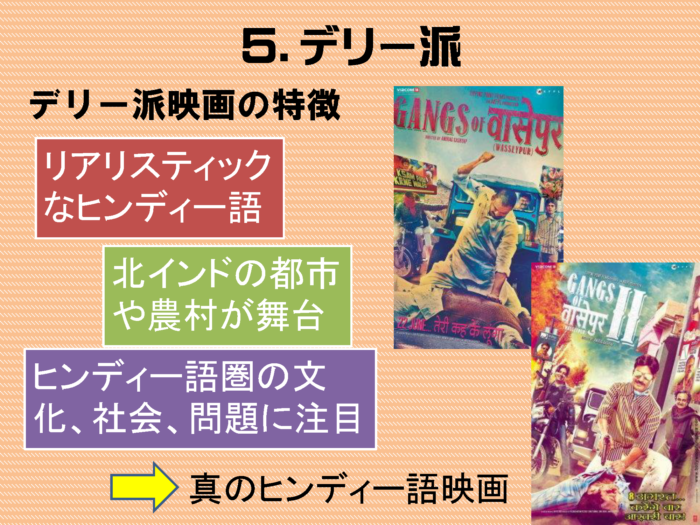

デリー派映画の特徴は、リアリスティックなヒンディー語、北インドの都市や農村が舞台、ヒンディー語圏の文化、社会、問題に注目などで、これこそが「真のヒンディー語映画」といえる。

7.女性像の変化

ヒンディー語映画業界には元々、主演女優などとは別の、ダンスシーンのみに登場する女優がいたのだが、そういう女優が「アイテムガール」と呼ばれるようになったのは21世紀からである。また、アイテムガールによるダンスシーンは「アイテムナンバー」「アイテムソング」などと呼ばれる。「Company」(2002年)の「Khallas」、「Dabangg」(2010年/邦題:ダバング 大胆不敵)の「Munni Badnaam」、「Tees Maar Khan」(2010年)の「Sheila Ki Jawaani」などがアイテムナンバーの代表例だ。

20世紀にもアパルナー・セーン、ミーラー・ナーイル、ディーパー・メヘターなどの女性監督がいたが、21世紀には多数の女性監督が台頭した。

・プージャー・バット:「Paap」(2004年)

・ファラー・カーン:「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)

・ナンディター・ダース:「Firaaq」(2008年)

・アヌシャー・リズヴィー:「Peepli Live」(2010年)

・ゾーヤー・アクタル:「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年/邦題:人生は二度とない)

・リーマー・カーグティー:「Talaash」(2012年)

女性プロデューサーも増加した。ガウリー・カーン、マラーイカー・アローラー・カーン、トゥインクル・カンナーなど。ただ、監督出身のプロデューサーを除けば、大スターの妻がプロデューサーになることが多い。

ヒンディー語映画界には珍しい女性音楽監督の登場も大きなニュースだった。サンプリング音楽の名手スネーハー・カーンワルカルが「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)や「Gangs of Wasseypur」(2012年)などの音楽を手掛けた。

ヒンディー語映画は基本的に男性視点で作られた男性向けの映画だが、21世紀には、明らかに女性観客を意識して作られた映画も出現した。「Fashion」(2008年)、「Dil Bole Hadippa!」(2009年)、「Aisha」(2010年)、「Aiyyaa」(2012年)など。主題が女性向けであったり、女性が主人公だったりする。

女性主人公の映画が興行的に振るわないことが多かったのだが、ヴィディヤー・バーランが単独で稼げる女優として急成長し、いくつもの主演映画をヒットさせた。「Ishqiya」(2010年)、「The Dirty Picture」(2011年)、「Kahaani」(2012年/邦題:女神は二度微笑む)など。ヴィディヤーは強烈な女性キャラを演じることが多い。

個性的な女性キャラも増加した。「Jab We Met」(2007年)でカリーナー・カプールが演じたギート、「Band Baaja Baaraat」(2010年)でアヌシュカー・シャルマーが演じたシュルティー、「Tanu Weds Manu」(2011年)でカンガナー・ラナウトが演じたタンヌー、「Cocktail」(2012年)でディーピカー・パードゥコーンが演じたヴェロニカなど。

「Gangs of Wasseypur」(2012年)には、強烈な個性を持った女性キャラが多数登場した。リチャー・チャッダーが演じたナグマー、リーマー・セーンが演じたドゥルガー、フマー・クライシーが演じたモホスィナーなど。

かつては女性同士の関係といえば嫁姑ぐらいしかなかったが、21世紀には、固定観念に囚われない、世代の異なる女性同士の新たな女性同士の関係が描写されるようになった。「English Vinglish」(2012年/邦題:マダム・イン・ニューヨーク)や「Vicky Donor」(2012年)での嫁姑関係は一見に値する。

8.恋愛映画の変化

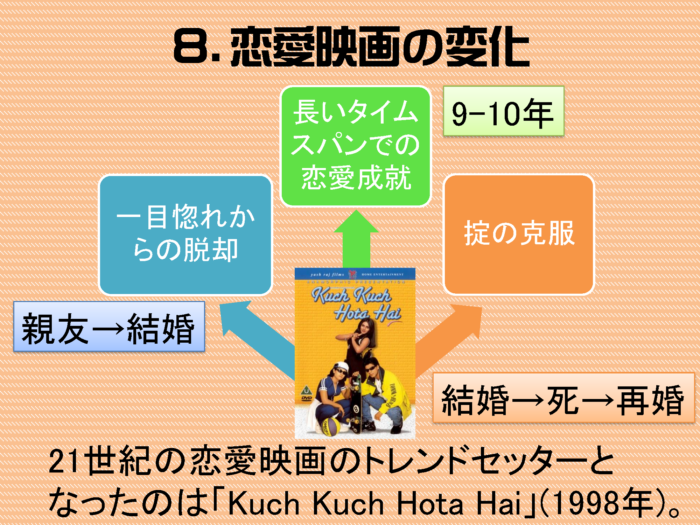

かつて、インドの恋愛映画はほぼ必ず一目惚れから始まっていた。21世紀に入り、恋愛の始まりは多様化した。「Jaane Tu… Ya Jaane Na」(2008年)では親友から恋人となり結婚するカップルが描かれ、「Salaam Namaste」(2005年)では同棲から妊娠・出産を経て結婚する男女関係の在り方が提示された。「Socha Na Tha」(2005年)では、お見合いで出会った男女が破談の後に恋愛関係となり結婚するという変わったプロセスを経た。

長い時間を掛けて恋愛が成就する恋愛映画も増えた。「Hum Tum」(2004年)や「Jab Tak Hai Jaan」(2012年/邦題:命ある限り)では恋愛が成就するまで10年掛かった。「Veer-Zaara」(2004年)に至っては22年の歳月に渡る恋愛が描かれた。

インドの恋愛映画には掟が存在する。主人公に恋人がおり、両親や家族が別の人とのお見合い結婚(アレンジドマリッジ)を強要されている場合、結婚成立前なら恋愛相手と結ばれるが、一度結婚が成立してしまうと、恋愛相手とはどうあがいても結ばれず、最終的にお見合い相手と落ち着くことになる。

その掟を法則化すると、以下のようになる。

恋愛と結婚が対立する場合

・結婚前なら恋愛が勝つ

・結婚後なら恋愛は勝てない

インド映画は、結婚の神聖性・不可侵性を死守している。

掟通りの典型例として「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年/邦題:ミモラ)が挙げられる。アイシュワリヤー・ラーイはサルマーン・カーンと恋仲になるが、紆余曲折の後にサルマーンとの結婚が認められず、彼はイタリアへ去って行ってしまう。アイシュワリヤーはアジャイ・デーヴガンと結婚する。アジャイはアイシュワリヤーがまだサルマーンのことを好きだと知り、イタリアまでサルマーンを探しに行く。だが、その課程でアイシュワリヤーはアジャイを愛するようになる。結局、アジャイとアイシュワリヤーのカップルは維持された。

もうひとつ掟通りの典型例として、「Haan Maine Bhi Pyaar Kiya」(2002年)がある。アビシェーク・バッチャンとカリシュマー・カプールは結婚するが、アビシェークの浮気により離婚する。カリシュマーはアクシャイ・クマールと出会い、結婚することになるが、式場のオーナーがアビシェークだった。アクシャイは、アビシェークとカリシュマーの過去の関係を知り、カリシュマーがまだアビシェークを好きだと感じたため、カリシュマーをアビシェークと再婚させる。

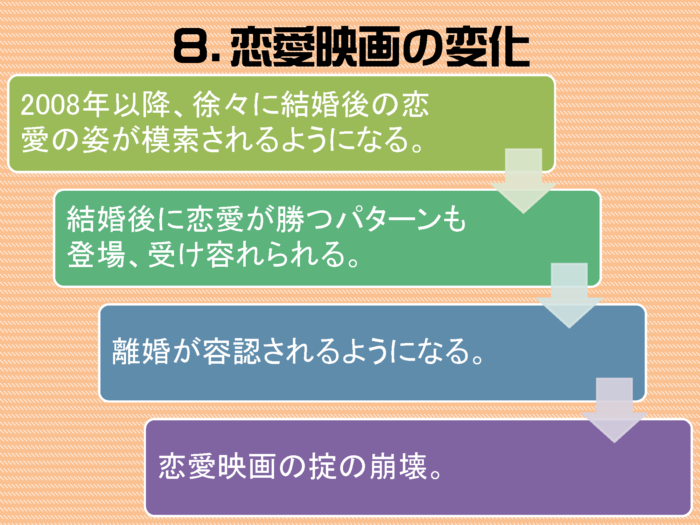

徐々にこの掟を克服するプロセスが始まった。「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)では、シャールク・カーンとプリーティ・ズィンターの夫婦と、アビシェーク・バッチャンとラーニー・ムカルジーの夫婦が登場し、シャールクとラーニーが不倫関係となる。2組の夫婦は離婚するが、シャールクとラーニーはお互いが離婚したことを知らなかった。アビシェークとプリーティは、シャールクとラーニーを引き合わせ、結婚させる。

この映画は海外ではヒットしたが、不倫したカップルが結ばれる結末はインド国内では拒絶され、ヒットしなかった。2006年にはまだ掟が健在だったといえる。

「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)では、アヌシュカー・シャルマーがシャールク・カーンと望まない結婚をする。シャールクはアヌシュカーの好みの男性になるため、変装して彼女の前に現れる。アヌシュカーは変装したシャールクに恋をする。これならば2人が駆け落ちしたとしても、形式上は不倫にはならない。だが、土壇場でアヌシュカーは夫のシャールクを選ぶ。この映画は大ヒットした。

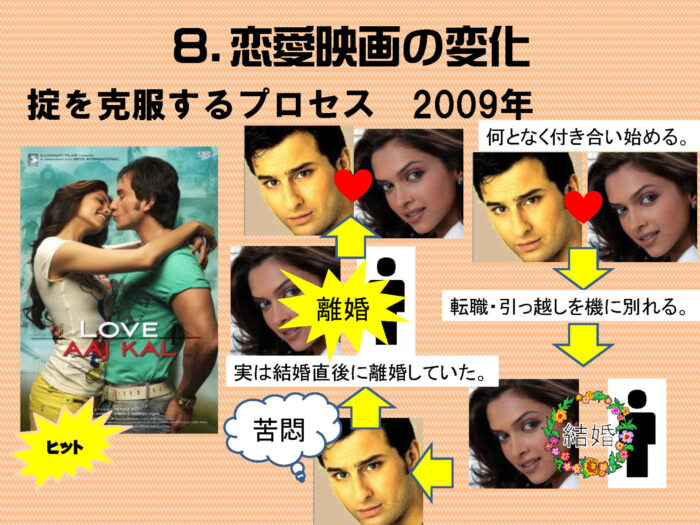

「Love Aaj Kal」(2009年)では、サイフ・アリー・カーンとディーピカー・パードゥコーンが何となく付き合い始めるが、転職・引っ越しを機に別れる。ディーピカーは別の男性と結婚するが、それを知ったサイフは苦悶し始める。実はディーピカーは結婚直後に離婚していた。サイフはディーピカーにプロポーズする。この映画は大ヒットした。

「Rockstar」(2011年)では、ランビール・カプールとナルギス・ファクリーが恋に落ちるが、ナルギスは別の男性と結婚する。再会した二人はデートするようになり、ナルギスは妊娠してしまう。しかも彼女は病弱で、妊娠を機に死んでしまう。だが、死んだことでランビールはナルギスの魂と合一することになる。この映画は大ヒットした。

「Ek Main Aur Ekk Tu」(2012年)では、偶然出会ったイムラーン・カーンとカリーナー・カプールが酔っ払って結婚してしまう。結婚後にイムラーンはカリーナーに恋するが、二人は最終的に離婚する。

「Cocktail」(2012年)では、サイフ・アリー・カーンとディーピカー・パードゥコーンがルームメイトで、ダイアナ・ペンティーがそこに転がり込んで来る。ダイアナはランディープ・フッダーと結婚したが、持参金目的の結婚で、ダイアナは追い払われてしまっていた。サイフとダイアナは恋に落ちる。一時ランディープがダイアナを連れ戻そうとするが、二人は離婚し、サイフとダイアナが結ばれた。

2008年以降、徐々に結婚後の恋愛の姿が模索されるようになった。結婚に恋愛が勝つパターンが登場し、徐々に受け容れられて行く。離婚も容認されるようになる。こうして、恋愛映画の掟が崩壊した。

思い返してみれば、21世紀の恋愛映画のトレンドセッターとなったのは「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)であった。一目惚れからの脱却(親友→結婚)、長いタイムスパンでの恋愛成就(9~10年)、恋愛映画の掟の克服(結婚→死→再婚)の全てがあった。

9.映画と社会

社会は映画に影響を与え、映画は社会に影響を与える。例えば、世間に携帯電話が普及することで、劇中に携帯電話が登場した。携帯電話が存在感を示すもっとも初期のヒンディー語映画は「Company」(2002年)である。

「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)では、携帯電話を利用したカンニングが描かれた。すると、真似をする受験生が続出した。世間でFacebookが普及すると、Facebook中心の恋愛映画「Mujhse Fraaandship Karoge」(2011年)が登場した。

経済発展と映画も無関係ではない。インドのGDP成長率やSENSEX(ボンベイ証券取引所株価指数)を見ると、2007-08年がピークで、2008年のリーマン・ショックを機に激減した。

高度成長期の2008年前後までは上向きの映画が多く公開された。

2004年「Swades」:NRIがチャンスを求めてインドに帰国

2007年「Guru」:「インドをいつまでも後進国と呼ばせるな!」

2007年「Chak De! India」:ワールドカップ優勝

2008年「Saas Bahu aur Sensex」:主婦が株を始める

2009年「Slumdog Millionaire」(邦題:スラムドッグ$ミリオネア):アカデミー賞受賞

2008年のリーマン・ショックを機に、一度立ち止まって自身を見つめ直すことを促すような映画が多くなった。

2009年「Rocket Singh: Salesman of the Year」と「3 Idiots」(邦題:きっと、うまくいく):数字主義ではなく誠意と勤勉さを重視。好きなことを極めれば成功は後から付いて来る。

2010年「Peepli Live」:都市と農村の格差

2011年「Aarakshan」:教育の商業化への反対

2012年「Shanghai」と「Chakravyuh」:開発への反対、ナクサライト問題

2013年「Matru Ki Bijlee Ka Mandola」:SEZへの反対

リーマン・ショック以降、「インドの中に2つの『インド』がある」ということが盛んにいわれるようになった。ひとつは「India」。現代インドである。都市、発展、裕福、上層、モダンなどの華やかなイメージの裏に、汚職、競争、ストレスなどがある。もうひとつは「Bharat」。インドの国号で、農村、下層、伝統、習慣、迷信、貧困、自殺などの言葉で象徴されるが、その一方で、純粋、素朴、活力でもある。

ひとつの家の中にも、「India」と「Bharat」が混在している。「Delhi in a Day」(2012年)では、外国人の視点からインドの裕福な一家庭が観察される。そこには、「India」と「Bharat」、2つのインドの姿があった。

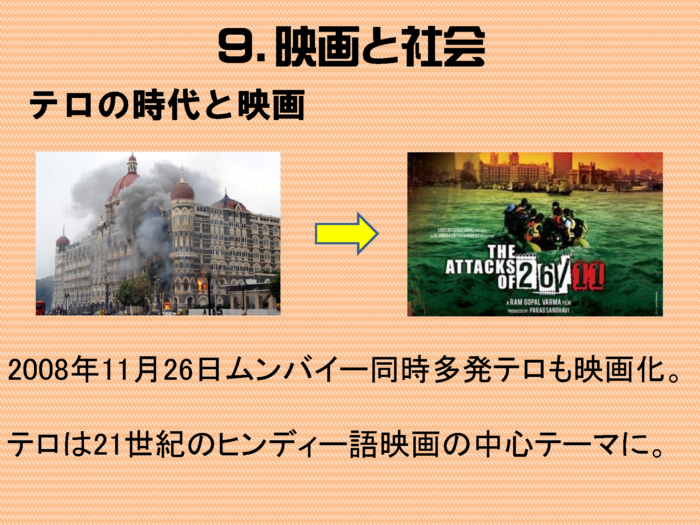

21世紀は、2001年9月11日の911事件に象徴されるように、テロの時代でもあった。テロはヒンディー語映画にも大きな影響を与えた。

まずは911事件自体の映画化が行われた。「Yun Hota Toh Kya Hota」(2006年)が代表例である。

悪役が、マフィア、ギャング、悪の帝王から、テロリストに変化した。「Main Hoon Na」(2004年)や「Contract」(2008年)など、テロリストが悪役の映画は枚挙に暇がない。

テロリストが主人公の映画や、テロの本質に迫った映画も登場した。「Fanaa」(2006年)、「Black Friday」(2007年)、「Black & White」(2008年)、「Aamir」(2008年)、「A Wednesday!」(2008年)など。

911事件後の米国におけるインド人差別(スィク教徒やイスラーム教徒への差別)を扱った映画も作られた。「New York」(2009年)、「Kurbaan」(2009年)、「My Name Is Khan」(2010年)など。パーキスターン映画「Khuda Kay Liye」(2007年)もその一種。

2008年11月26日ムンバイー同時多発テロも早速映画化された。「The Attacks of 26/11」(2013年)など。テロは21世紀のヒンディー語映画の中心テーマになった。

ジェシカ・ラール事件は映画と社会の関係性を考える上で非常に興味深い経緯を辿った。1999年4月30日未明、南デリーのバーで開催のパーティーで、モデルのジェシカ・ラールが、国民会議派政治家の息子マヌ・シャルマーに銃殺される事件が起こった。これがジェシカ・ラール事件である。この事件の判決は2006年2月21日に出されたが、多くの目撃者がいたにも関わらず、マヌ・シャルマーは無罪となった。

一方、1999年にはMiG-21問題が噴出した。インド空軍が配備するMiG-21は「空飛ぶ棺桶」「寡婦メーカー」と呼ばれる欠陥戦闘機で、多くのパイロットが事故死した。この問題を取り上げた映画「Rang De Basanti」が2006年1月26日に公開された。映画の中では、「不正に対して我慢するか、責任を持って行動を起こすか」という問いかけが若者たちに投げ掛けられ、そこでは若者の蜂起やインド門でのキャンドルライト・ヴィジルなどが描かれた。

2006年、「Rang De Basanti」に影響された形で、インド門においてジェシカ・ラール事件判決に対し、自然発生的なキャンドルライト・ヴィジルが行われた。運動の過熱に対処するため、2006年3月22日、デリ-警察が再審を要求した。その結果、2006年12月15日にマヌ・シャルマーは有罪になった。ジェシカ・ラール事件の証人の一人で映画俳優のシャヤン・ムンシーが初審の段階で証言を翻したことが分かり、批判の的になった。

早速ジェシカ・ラール事件が映画化された。2008年1月11日にはジェシカ・ラール事件を緩やかにストーリーに組み込んだ「Halla Bol」が公開され、2011年1月7日にはジェシカ・ラール事件そのものを扱った「No One Killed Jessica」が公開された。

2011年4月~8月には、アンナー・ハザーレーによるジャン・ロークパール運動が起こった。また、2012年12月16日にはデリー集団強姦事件と抗議運動が起こった。これらの運動から派生する形で、2012年11月26日に庶民党(AAP)が結成され、2013年12月のデリー州議会選挙で第2党になり、閣外協力を得て組閣した。

2006年9月1日に公開された「Lage Raho Munna Bhai」はガーンディー主義を映画化し、現代的な非暴力抗議を提唱した。2009年には、「Lage Raho Munna Bhai」に影響されたピンク・チャッディー事件が起こった。2013年8月30日には「Satyagraha」が公開された。「現代のガーンディー」と呼ばれるアンナー・ハザーレーとその運動が映画の題材になった。

ヒンディー語映画では、「システム」を変える2つの手段のせめぎ合いが見られる。「システム」を変えるためには、中から変えるべきなのか、外から変えるしかないのか、という議論である。「Sarkar」(2005年)では、「システムが機能しなくなったとき、パワーが台頭する」と主張され、外からの変革の必要性が説かれた。それに対し、「Page 3」(2005年)では、「システムの中からシステムを変えるべし」と主張された。「Rang De Basati」(2006年)では、システムの外から革命を起こす手段が実行に移されたが、それでは何も変わらなかった。そのため、やはり「システムの中からシステムを変えろ」というメッセージが読み取れる。「Rakht Charitra」(2010年)では、「システムの中に入ったらシステムに同化する」ため、システムの外からシステムを変えるべきだと主張されたが、「Department」(2012年)では、システムの外にいると思っても、それはさらに巨大なシステムの中にいるだけだということが示された。「Satyagraha」(2013年)でも「システムの中からシステムを変える」手段が採られた。