ここ数週間、つまらなそうな映画が大量に公開されている。数週間に一度訪れる「駄作ダンピング週間」かと思っていたが、その裏にはもっと大きな理由があった。9月27日から10月11日は、シュラッド、ピトリパクシャ、タルパンなどと呼ばれる祖先崇拝の期間であった。この時期、買い物をすることは不吉とされており、ヒンドゥー教徒の経済活動は一気に停滞する。信心深い人は野菜すら買い物をしなくなる。また、イスラーム教徒にとって最大のお祭りシーズンであるラマダーン(断食月)もちょうど重なっており、映画を公開するには不適切な時期だったのである。よって、駄作が公開される確率が高くなってしまったという訳だ。ただ、去年のシュラッドでは、「Dor」(2006年)や「Pyaar Ke Side/Effects」(2006年)など、けっこう重要な作品が公開されていた。これも、2006年が豊作の年だったからであろう。打って変わって不作の今年、ピトリパクシャ中の映画館はどこも25%以下のコレクション(国内興行収入)とだいぶ不況を呈している。

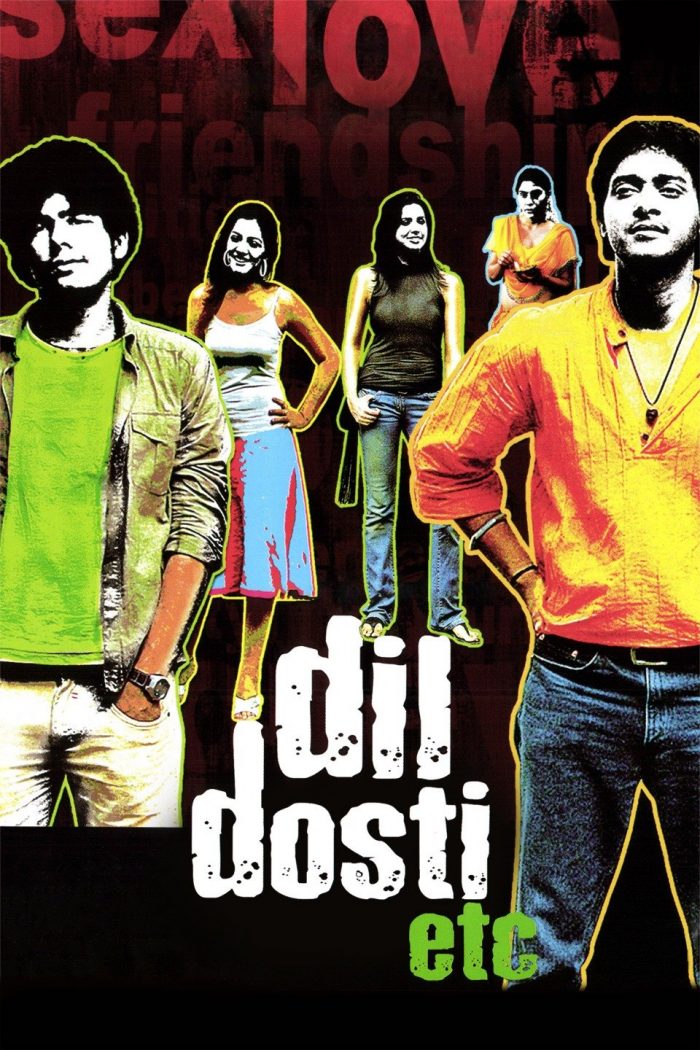

しかし、ピトリ・パクシャ開始の翌日に公開された「Johnny Gaddaar」(2007年)はなかなかの野心作だった。「ピトリ・パクシャ中に封切られた映画は駄作ばかり」とは決して言い切れない。「Johnny Gaddaar」と同日の2007年9月28日に公開された「Dil Dosti Etc」も、割といい作品のようだったので、今日観に行くことにした。結論を先に言えば、「Dil Dosti Etc」は、デリーを舞台にしたかなり僕好みの映画だった。観ておいてよかったと思う。

監督:マニーシュ・ティワーリー(新人)

制作:プラカーシュ・ジャー

音楽:スィッダールト・スハース、アグニ

振付:ジャエーシュ・プラダーン

衣裳:プリヤンカー・ムンダーダー

出演:イマード・シャー、シュレーヤス・タルパデー、スムリティー・ミシュラー、イーシター・シャルマー、ニキター・アーナンド(新人)

備考:PVRアヌパム4で鑑賞。

デリー大学に入学したアプールヴ(イマード・シャー)は、裕福な家庭に育った青年であったが、人生の意味、愛の意味を追い求める哲学的な一面があった。アプールヴは、高校生の女の子キントゥ(イーシター・シャルマー)と付き合いながら、GBロードに住む売春婦ヴァイシャーリー(スムリティー・ミシュラー)のところへ通い詰める。アプールヴは、ビハール出身で政治家を目指すサンジャイ・ミシュラー(シュレーヤス・タルパデー)と出会う。サンジャイは学生自治会の選挙に立候補し、対立候補たちと火花を散らし合う毎日であった。サンジャイの恋人プレールナー(ニキター・アーナンド)は、モデルを目指すリッチな女性であった。だが、サンジャイは保守的な考えで、衆前で水着になるような職業には反対だった。 学生自治会の投票日。下馬評ではサンジャイが有利であった。アプールヴは投票日前日、ヴァイシャーリーの部屋で一夜を明かし、早朝投票に出掛ける。その後、彼はキントゥの家に行き、彼女を抱く。そして寮に戻って来たアプールヴは、成り行きからプレールナーとも寝る。 選挙はサンジャイの勝利に終わった。だが、その場にアプールヴとプレールナーがいないことを不審に思った彼は、アプールヴの部屋へ行く。そこには二人がいた。友情を裏切られたサンジャイは失望のままキャンパスの外に出る。 すぐにサンジャイは死体で見つかる。自殺したのか、バスにひかれたのか、それともライバルに殺されたのか、その死因は不明だった。その後、キントゥは新しいボーイフレンドと付き合い出し、プレールナーはモデルになってファッションショーに出演していた。ヴァイシャーリーは今でも売春宿にいた。アプールヴは未だに愛の意味を追い求めていた。

「1日に2人の女とやれるのか?」

「そうだな、3人でもいけるぜ」

映画は、こんなぶっ飛んだ会話から始まる。主人公のアプールヴは大学1年生の、金と暇を持て余した悩める青年。女の子を口説くのは朝飯前のプレイボーイで、「愛とは4文字言葉だ」と言い切るが、どこか哲学的なところがあり、なかなか真の愛の意味を見つけれないでいる。アプールヴは高校生のキントゥ、売春婦のヴァイシャーリーと同時並行で関係を持ち、答えを出そうとする。一方、もう一人の主人公である学生政治家サンジャイは奥手なところがあった。上記の問いかけも、アプールヴが高校生の彼女がいながら売春宿に通っていることを知ったときにサンジャイが投げかけたものだ。サンジャイは純愛を信じ、友情を絶対視し、学生政治に全てを捧げる熱い男だった。彼は恋人のプレールナーとも肉体関係を持とうとしないが、それが逆にプレールナーを傷つけていた。彼は学生自治会の選挙で会長に当選するという夢を果たすが、親友アプールヴの裏切りを知り、そのまま謎の死を遂げる。

一見筋の通っていない映画のように見える。特に終盤でアプールヴがプレールナーとセックスに至ってしまうのは、脈絡がないように思われる。アプールヴ自身も独白で「あのときなぜプレールナーが僕の部屋に来たのか分からない」と回想している。だが、映画の冒頭のセリフを思い起こすと、映画の中心を貫く一本の芯が見つかる。それは、若い頃に誰もが悩む、自我の確立のためのもがきである。

アプールヴは、米エール大学への留学を蹴ってデリー大学に通っていた。裕福な家庭で何不自由なく育った彼の人生に目的はなく、自堕落な生活を送っていた。寮のラギング(後述)から逃れる内に彼はデリーの有名な赤線地帯であるGBロードに通い始め、ヴァイシャーリーという中年の売春婦の部屋に入り浸るようになる。彼の言い分は、「教室も売春宿も違いはない」であった。また、純真な女子高生キントゥとも出会い、付き合い出す。アプールヴの人生に、何やら目的らしきものが生まれた。

だが、サンジャイの存在が彼の考えに影響を及ぼすようになる。学生自治会選挙に立候補したサンジャイは、政治家への夢に向かって着実に進んでいた。サンジャイの生き様は、マイペースなアプールヴにとって、尊敬に値するものでもあり、脅威でもあった。その脅威が具体的な形になって現れたのが投票日であった。その日、彼はまずヴァイシャーリーと一夜を過ごし、早朝に手切れ金とも言える大金を枕元に置いて去って行く。投票を手早く済ませた後、彼はキントゥの家に行く。キントゥは処女で、二人の仲はまだ肉体関係に至っていなかったが、このとき初めてキントゥは彼に体を許す。だが、長居し過ぎたために母親が帰って来てしまい、彼は逃げるようにキントゥの家を去る。この後、アプールヴは「あと一人・・・あと一人・・・」と焦燥感に駆られる。アプールヴは以前サンジャイに、「1日3人いける」、「愛とは4文字言葉」と公言した。それを、サンジャイの人生の晴れ舞台の日に達成してやろうとしていたのである。これらは映画中でははっきりと語られていないが、全体を通して考えればそう受け止めるしかない。と、そのとき偶然、サンジャイの恋人プレールナーがやって来る。プレールナーはアプールヴに、「サンジャイが勝っても嬉しい気がしないかもしれない」と打ち明ける。夢に向かって邁進するサンジャイを見て、彼女は自分が置き去りにされているように思ったのであろう。その言葉を機に、二人は裸になって抱き合う。

このように、アプールヴの「1日3人」という卑小な自己顕示は、結局のところ友情を犠牲にして達成することになってしまった。そして夢の実現と同時に愛情と友情の両方を失ったサンジャイは失望のまま姿を消し、その後遺体で発見される。アプールヴとサンジャイ、二人の人生観は全く別だったが、二人とも何も得ることはなかった。「人は人生の中で何かを追い求めるが、あるときふと、自分が人生から望んだのはこんなものじゃなかったと気付くときが来る。」アプールヴが最後に語る独白は非常に印象的だった。この映画で若者の悩みへの答えは提示されていなかったが、それは答えのない永遠の問いであることを思えば、自然な終わり方だったと言える。

アプールヴの「愛の実験」は映画のもうひとつの核心であった。アプールヴは、キントゥとヴァイシャーリーという全く違う女性たちを通して、愛の意味を見つけようとする。最終的にアプールヴは、処女は愛をするもののセックスを恐れ、売春婦は誰にでも体を許すものの愛を恐れるという違いを見つけながらも、どちらも変化を恐れるという意味においては同じだと語る。そして投票日、アプールヴはヴァイシャーリーと恋愛関係になったことを確信しながら彼女の元を永遠に去り、キントゥに「ずっと大切にするから」と語りかけて処女を奪いながら関係を断ってしまう。そして親友の恋人プレールナーとベッドを共にするが、それはサンジャイの死を引き起こしてしまう。これら一連の出来事の中で彼が理解できたことは3つだけだった――サンジャイは死んだこと、自分は生きていること、そしてまだ愛の意味が理解できていないことである。

主演のイマード・シャーは、有名俳優ナスィールッディーン・シャーの息子。ナスィールッディーン・シャーの監督デビュー作「Yun Hota Toh Kya Hota」(2006年)で映画デビューした。これが2作目となる。顔は父親そっくり、とぼけた演技も父親譲り、髪の毛がアフロっぽいのは地毛であろうか?「Dil Dost Etc」ではおそらく自然体の演技をしていたと思われ、どちらかというと大根役者っぽい印象を受けた。特にセリフのしゃべり方が凡庸であった。だが、父親もマイペースな演技をする人であるし、何より風貌が特殊であるため、スクリーンの中で映える力を持っているのは確かである。本気で演技をしたらどんなものか見てみたいものだ。同じく主演のシュレーヤス・タルパデーは非常にパワフルな演技をしていて好印象。「Iqbal」(2005年)や「Dor」(2006年)のときよりも明らかに腕を上げている。今年公開の「Om Shanti Om」(2007年)で一気にメジャー俳優に上り詰める可能性がある。

女優はほとんど無名だったが、適材適所であった。プレールナーを演じたニキター・アーナンドは2003年のミス・インディア・ユニバース。モデルとして活躍しており、本作で映画デビューとなる。キントゥを演じたイーシター・シャルマーは「Loins of Punjab Presents」(2007年)にも出演していた。ヴァイシャーリーを演じたスムリティー・ミシュラーは「Zubeidaa」(2001年)などに出演していたようだが記憶にない。三人とも自然に演技をしていた。

映画の舞台はデリーで、ロケもデリーのみで行われた。デリー大学のハンスラージ・カレッジやヒンドゥー・カレッジを中心に、北から南までいろいろな場所で撮影が行われており、デリー賛歌とも言える内容となっていた。GBロードまで出て来たのはすごい。だが、実際にGBロードで撮影されたわけではなさそうだった。終盤、ヴァイシャーリーが売春宿の屋上に出てアプールヴを見送るシーンで、初めて外の風景が映し出されるが、それはジャーマー・マスジドの裏辺りだった。

デリー大学のラギング文化が描写されていたのは興味深かった。ラギングとは簡単に言えば新入生いじめのことで、主に寮で行われる。ラギングでは新入生は裸にされたり歌を歌わされたりする。男子だけでなく、女子の間でもラギング文化はあるようだ。だが、それは通常悪質なものではなく、むしろ上下や横の連帯感を強める通過儀礼的なものである。「Dil Dosti Etc」でもラギングはむしろ好意的に描かれていた。ただ、現在インドでは行き過ぎたラギングが問題になっている。過度のラギングによって毎年死者も出ている。ちなみに、「Munna Bhai M.B.B.S.」(2003年)でもラギングを垣間見ることができる。

インドの大学の学生自治会選挙の様子が分かるのも貴重だ。特にデリー大学は、学生の選挙ながら、金と力に物を言わせたパワーポリティクスになるのが常で、それがよく再現されていたと思う。

正直言ってあまり期待せずに「Dil Dosti Etc」を観に行った。重い腰を上げた決め手は、「Apaharan」(2005年)などのプラカーシュ・ジャー監督がプロデューサーだったことと、ナスィールッディーン・シャーの息子が出ていたことぐらいであった。だが、意外にも自分の中で今年最も心に残った映画のひとつになった。デリーが舞台になっていたのもそのひとつの要因だが、それだけでなく、主人公アプールヴの苦悩と迷走が淡々とした筆致で描写されており、非常に現代的な青春映画に仕上がっていたことが大きかった。隠れた名作。今年のアルカカット賞候補である。