今日はヒングリッシュ映画「Freaky Chakra」を観に行った。2003年2月7日から公開されている映画で、評判も上々である。PVRアヌパム4で観た。

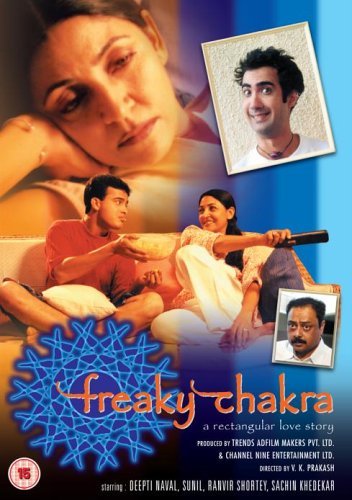

「Freaky Chakra」に出ている俳優で知っているのはディープティー・ナヴァル。「Leela」(2002年)や「Shakti: The Power」(2002年)に出ていた女優である。後は、ランヴィール・シャウリーやサチン・ケーデーカルなど、あまり知らない人ばかりだった。監督もVKプラカーシュとズィバー・バグワーガルということで、よく知らない人々だ。

この映画のポイントとなるのは、作者(本当の作者ではなく、役としての作者)映画中に登場することである。そしてその作者が映画の進行を見守り、手を加えていく。それが斬新な点だった。舞台は割と珍しくカルナータカ州の州都バンガロールである。

トーマス夫人(ディープティー・ナヴァル)は夫の死を境に医者をやめ、ひっそりと死体装飾の仕事をしている中産階級の未亡人だった。口うるさい性格だったので、同じマンションに住む人々は皆トーマス夫人のことをうざったく思っていた。彼女の生活は毎日ルーチンワークで、何の生き甲斐もないようだった。たったひとつ、彼女のところには毎晩見知らぬ男からのいやらしい電話がかかって来ていた。トーマス夫人はその電話を毎日密かに楽しみにしていたのだった。 ところがある日、ひょんなことからトーマス夫人の家に若い男(スニール・ラーオ)が居候するようになる。その若者はいつしかトーマス夫人の心の支えとなり、彼女の生活や性格も次第に明るくなっていった。しかしこの展開は作者(ランヴィール・シャウリー)の思惑外だった。 作者はトーマス夫人と若者の仲を強引に裂く。若者が去って行った後のトーマス夫人はまた以前の退屈で八つ当たりに満ちた生活に逆戻りしてしまう。しかし若者は作者を追いかけて復讐し、トーマス夫人と仲を取り戻す。最後は作者が映画の登場人物に追いかけられて終わる。

冒頭では「蛇口をひねっても水が出ない!」とか「オートリクシャーに乗車拒否された」とか、インドで生活していると必ず体験する日常の小さなアクシデントが鋭く描かれていて面白かった。トーマス夫人と同じマンションに住む人々も個性的。トーマス夫人に淡い恋心を抱いて夜な夜な悪戯電話をする中年のおっさんや、悪戯ばっかりするスィク教徒の兄弟、トーマス夫人が怒り出すと耳に耳栓をして雷が去るのをぼーっと待つのが日課のガードマン、廊下で毎日のようにいちゃつくカップルなどなど。インド人は普段から個性的なので、こういう個性的なキャラクターを設定するのは案外容易かもしれない。

しかし最近のインド映画の密かなトレンドとして、20代くらいの若い男が、40代以上の女性と恋に落ちるというあらすじがやたら目立つようになってきた。この傾向は「Dil Chahta Hai」(2001年)に始まり、「Leela」に受け継がれ、この「Freaky Chakra」まで続いている。潜在的にインド人の若者には、年上の女性に対する恋心があるのかもしれない。

映画中、中年独身女性の寂しい生活が痛々しいほど生々しく描かれていた。これは映画だから実際はどうなのか知らないが、生きていく上で男が女を必要とする以上に、女は男を必要とするのだなぁと何となく思ったりした。これはインドの伝統的な考え方にも合致する。

個人的にあまり必要なかったのだが、ディープティー・ナヴァルのシャワーシーンが2回も出てきたりして、冗漫な部分もあった。だが全体的にユーモアのセンス溢れるオシャレな映画だった。ヒングリッシュ映画を観るといつも思うのだが、今回もインド人もここまで良質な映画を作るようになったかと驚いた。最後のチープなまとめ方にはおそらく賛否両論あるだろうが、僕はまあいいんじゃないかと思った。

細かいポイントになるが、映画中に「スーパーマリオブラザーズ」のゲーム画面がチラッと登場したので懐かしかった。バンガロールの街並みや、ディスコ、喫茶店チェーンのクウィッキーズも少し登場。インド映画撮影の中心地と言ったらムンバイーだが、バンガロールぐらいの規模の都市の方が低予算映画には向いているかもしれない。

会話は英語が主体で、ヒンディー語が1割~2割ぐらいを占めているという典型的なヒングリッシュ映画の言語構成。だがこの言語状況はもちろんフィクションである。バンガロールの人は英語が上手そうだが、母語はやはりカンナダ語で、日常的にあんまりヒンディー語を使用しないと思う。ムンバイーを舞台にした一般的なヒンディー語映画でも、日常会話でヒンディー語が使われるのは実は実情とそぐわない。あそこはマラーティー語が話されている地域だ。しかし敢えてヒンディー語が映画の中で積極的に使われているのは、ヒンディー語を名目上だけでなく、真の意味においてインド全土の第一公用語にしようとする政治的な意図と結びついているような気がする。インド人全員が日常的にヒンディー語で会話をするという理想的世界は、今のところ映画の中だけに存在する。