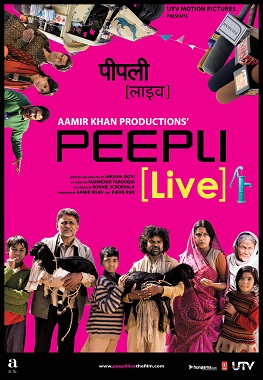

「3 Idiots」(2009年)を当て、飛ぶ鳥を落とす勢いのアーミル・カーンが、妻キラン・ラーオと共にプロデュースした新作ヒンディー語映画「Peepli Live」が、独立記念日(8月15日)週の本日(2010年8月13日)より満を持して公開された。今回はアーミル・カーンの出演がないばかりか、他のスターキャストすらなく、しかも低予算の映画なのだが、事前にその音楽や予告編が大きな話題を呼んでいた。今年、個人的に非常に楽しみにしていた映画の一本。主要テーマは農民の自殺問題だが、それだけに留まらない、インドの様々な問題を風刺した作品である。監督は、NDTVなどでテレビ番組の制作に携わった経験があるものの、今回が映画監督デビュー作となるアヌシャー・リズヴィーである。

監督:アヌシャー・リズヴィー(新人)

制作:アーミル・カーン、キラン・ラーオ

音楽:インディアン・オーシャン、ブリジ・マンダル・バドワーイー、ナギーン・タンヴィール

歌詞:サンジーヴ・シャルマー、スワーナンド・キルキレー、ブリジ・マンダル・バドワーイー、ヌーン・ミーム・ラシード、ガンガーラーム・サケート

出演:オームカル・ダース・マニクプリー(新人)、ラグビール・ヤーダヴ、ファルーク・ジャファル、シャーリニー・ヴァツァー(新人)、ナワーズッディーン・スィッディーキー、ヴィシャール・O・シャルマー(新人)、マラーイカー・シノイ、スィーターラーム・パンチャル、ジュガル・キショール、ナスィールッディーン・シャー、パルル(新人)、ゴールー(新人)、デーヴェーン(新人)

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ムキヤ・プラデーシュ州(架空の州)州議会の再選挙が近付いていた。物語の舞台となるピープリー村は、ラーム・ヤーダヴ州首相(ジュガル・キショール)の選挙区内に位置していた。

ピープリー村に住む貧しい農民、ブディヤー(ラグビール・ヤーダヴ)とナッター(オームカル・ダース・マニクプリー)の兄弟は、銀行から借りた借金が返せず、担保にした土地を公売に掛けられそうになっていた。そんなとき、ブディヤーは地主のバーイー・タークル(スィーターラーム・パンチャル)から、政府から自殺した農民の遺族に10万ルピーの補償金が支払われる制度を耳にし、自殺を決意する。だが、自分では自殺せず、弟のナッターを自殺させることにする。ブディヤーは独り身だった一方で、ナッターには妻ダニヤー(シャーリニー・ヴァツァー)と3人の子供がいたが、純朴な性格だったナッターは、つい兄の言うことを聞き入れてしまう。彼らは、未亡人の母親(ファルーク・ジャファル)と共に同居していた。

偶然ピープリー村に別件で取材に訪れていた地元新聞の記者ラーケーシュ(ナワーズッディーン・スィッディーキー)がナッターの自殺計画を取り上げたことで、この出来事は瞬く間に政府やメディアの注目を集めることとなる。ナッターの家には、英語ニュース局のリポーター、ナンディター・マリク(マラーイカー・シノイ)やヒンディー語ニュース局のリポーター、クマール・ディーパク(ヴィシャールOシャルマー)をはじめとして、国中から報道関係者が集まり、ナッターの自殺を生中継するため、今か今かとそのときを待つようになった。退屈な寒村に突然群衆が押し寄せたことで、ピープリー村はお祭り騒ぎとなる。役人もナッターの家を訪れ、自殺を思い留まらせるために井戸ポンプを贈与したりもした。ナッターの身辺警護のために、大量の警察官も動員された。さらに、選挙が近いこともあり、その上、ピープリー村が州首相の選挙区内であることもあり、政治家も大挙してナッターの家を訪れた。遂には州首相までナッターの家を訪れ、ナッターに10万ルピーを支給することを宣言して騒動の終息を図るが、選挙法違反の疑いで却下されてしまい、再びナッターの自殺問題は振り出しに戻ってしまう。ムキヤ・プラデーシュ州の州政府与党と、中央政府の与党がライバル同士だったこともあり、中央政府のサリーム・キドワーイー農相(ナスィールッディーン・シャー)はこの問題を政治的に利用もしていた。一方で、農業省の官僚は裁判所に責任を転嫁し、我関せずの態度を取っていた。

予想以上の大騒動になってしまったことで、ナッターは全く自殺をする意欲がなくなってしまう。だが、ブディヤーがそれを許さなかったし、集まったメディアも事件の「結末」を求めていた。

ところが、ある日突然、ナッターが行方不明になってしまう。メディアも警察も大わらわとなり、あちこち探し回るが見つからない。だが、実はナッターはバーイー・タークルの手下たちによって監禁されていた。バーイー・タークルはナッターをキドワーイー農相に売って利益を得ようとするが、キドワーイー農相の方が一枚上手で、ラーム・ヤーダヴ州首相に連絡をし、政治的に恩を売る。ナッターの居所が分かったことで動きやすくなった州首相はピープリーで記者会見を開くことを決める。

一方、ラーケーシュは独自にナッターの居所を突き止めていた。ラーケーシュはナンディターに連絡をし、彼が監禁されていた倉庫に呼び寄せる。州首相の記者会見取材のために会場に来ていたナンディターは、こっそり会場を後にするが、それに勘付いた他の報道関係者たちも後に続く。ナッター監禁場所の暗闇の中で、ナッターを連れに来た役人とバーイー・タークルの部下たちと報道関係者たちが鉢合わせしてしまい、一騒動起きる。その混乱の中で爆発が起こり、ラーケーシュが焼死してしまう。実はナッターは間一髪で逃げ出していたのだが、その焼死体がナッターのものだということになってしまう。「結末」ができたことで報道関係者たちは満足して次々と帰って行った。

3ヶ月が経った。結局、ブディヤーたちは政府から補償金をもらえなかった。なぜならナッターは自殺ではなく事故で死んだからである。ナッターの事件を機に発表された貧困対策パッケージも彼らには届かなかった。一方、村を逃げ出したナッターは、都市部の工事現場で働く労働者となっていた。

上映時間100分ほどの、インド映画では短い部類に入る映画であった。だが、その中にどれほど多くのメッセージが込められていたことか。物語の核は、借金を負い、土地を手放さざるをえなくなった貧しい農民の最後の賭け――自殺をして10万ルピーの補償金を手に入れること――が引き起こす騒動である。その騒動は、貪欲に高視聴率のネタを求めるTVニュース番組間の競争のおかげで、舞台となるピープリー村のみならず、州政府、やがては中央政府までも無視できないレベルまで拡大する。「Peepli Live」はその様子を滑稽にかつ活き活きと描き出していた。

しかし、この作品はそれだけに留まらない。農民の自殺宣言が引き起こす騒動が幹だとしたら、インドの様々な問題が枝葉となって各方面に広がり、物語を肉付けしており、現代インドが抱える諸問題が非常に巧妙に指摘されていた。もっとも大きなメッセージは何と言っても都市と農村の格差拡大であろう。この映画を少しでも観れば、インドの都市と農村で全く次元の異なった世界が平行して展開されていることを痛感するだろう。同じインド人でありながら、都市在住のインド人と農村在住のインド人では、全く別の人種か、または全く別の時代を生きているかのようだ。そればかりでなく、都市在住のインド人は農村在住のインド人の問題を全く理解しておらず、主人公ナッターの自殺問題ですらひとつのストーリーとしてしか捉えられていない。また、ナッター問題で盛り上がっているときにピープリー村では一人の老人ホーリー・メヘトーが過労死する。ホーリーもナッターと同様の問題を抱えた貧しい農民であったが、集まった報道関係者はナッターの動向のみに関心を抱いており、彼のことなど誰も見向きもしない。なぜなら視聴者はナッターを求めており、それ以外の農民のことなど何の視聴率の足しにもならないからである。最後のシーンで、自殺し切れずに村を逃げ出したナッターは、都会(おそらくデリー)において、「ラグジュアリー・ライフ」を謳った高層マンションの工事現場で労働者として働いていたが、これも都会の華々しい「ラグジュアリー・ライフ」が、どれだけの農民たちの不幸の上に成り立っているのかを強烈に問い掛けている。現在、デリーでは英連邦スポーツ大会(CWG)の準備のためにあちこちで急ピッチで工事が行われている。当然、多くの労働者がそこで働いている。グルガーオンやノイダなどの衛星都市群では、雨後の竹の子のように富裕層のための高層マンションが建設中である。やはりそこでも田舎から出稼ぎにやって来た労働者たちが汗水たらして働いている。それを思うと、この「Peepli Live」の結末は、涙なしには見られなかった。そして、この映画を見終わった後に無性にこみ上げてきた涙は、現実に直結する厄介な涙であり、通常のインド映画から来る涙とは違った種類のものであった。

ところで、上では「都市在住のインド人」と一括りに囲ってしまったが、劇中でそれを代表するのは、ニュース番組の報道関係者と、州政府や中央政府の政治家や役人であり、実際には都市在住の一般庶民は登場しない。それでも、ニュース番組の「視聴者」として、一般庶民は潜在的な存在感を持っている。それは、時々画面がテレビ画面を通したような映像になることからも分かる通りで、映画を鑑賞する観客自身を、都市に在住し、農村での本当は笑えない騒動を、まるでドラマのように楽しむ「視聴者」に仕立て上げる工夫がなされている。言わば、現実のニュースをドラマ化して楽しんでいる現実をドラマ化することで、より現実感溢れた作品となっており、娯楽映画ながらドキュメンタリー映画的な体験を観客に与えることに成功している。

上で述べた都市と農村の格差において、もっとも重要な役割を果たすのは報道関係者であり、「Peepli Live」はメディアの在り方についても疑問を呈していた。インドのニュース番組の行き過ぎた視聴率至上主義は今までも「Rann」(2010年)などのヒンディー語映画で何度か批判にさらされて来たが、メディアの報道姿勢そのものへの疑問がもっともよく表れていたのが、ローカル新聞社の記者ラーケーシュと、デリーからやって来た英語ニュース局のリポーター、ナンディターとの考え方の違いである。都会の熾烈な報道合戦に毒されていないラーケーシュは、まだ死んでいないナッターの報道だけに熱中して、既に死んだホーリーのことをメディアが取り上げないことに疑問を感じるが、デリーからやって来たナンディターは、視聴者の関心を理由に、当然の如くそれを却下する。ナッターは今正に土地を失おうとしている農民であったが、ホーリーは既に土地を失い、土を売ってなけなしの金を稼いでいた貧困農民であった。もし農村の貧困問題の本質を一般に知らせるのが使命ならば、ナッターよりもホーリーのニュースの方がふさわしい。だが、そんなことに関心を払う報道関係者は一人もいなかった。報道合戦の末に、行方不明となったナッターが最後に確認された場所に残された大便の残骸を巡って速報が流される始末。最高にブラックなジョークであった。そしてナッターが「焼死」した後、次々に村を去って行くメディアたち。その後に現場に残されたのは、大量のゴミであった。まるで農村に嵐のように現れた都会。そのシーンも酷く印象的で、何とも言えない嫌悪感が沸き起こった。

また、英語ニュース局とヒンディー語ニュース局の間のライバル意識も劇中で少しだけ触れられており、興味深かった。ヒンディー語ニュース局のクマールはは「英語のニュースなんて誰も見ていない。一般庶民が見ているのはヒンディー語のニュース」と発言する一方で、英語ニュース局のナンディターは、洗練されていないヒンディー語ニュース局のスタッフを鼻から見下していた。

もうひとつ重要なテーマだったのは、政府が貧しい農民のために打ち出す数々のヨージュナー(制度)の杜撰さである。書類の上では貧しい農民たちを助けるために様々なバラ色の制度が用意されているが、それらは結局本当に必要とする人々に届いていない。借金苦の末に自殺を宣言したナッターを救うためのヨージュナーはとりあえず州政府の手元にはなく、この問題とは何ら脈絡のない井戸のポンプ(「ラールバハードゥル」と呼ばれていた)を贈ることぐらいが精一杯であったし、最終的に死んだとされたナッターの遺族に政府からの補償金が渡ることもなかった。中央政府が勝手に立ち上げて、その施行を州政府に丸投げしたようなヨージュナーもあり、それらは中央と州の政治闘争の駒になったりもしていた。当然、政治家や官僚の怠慢やエゴも劇中では効果的に描写されていた。

映画の脚本は、アヌシャー・リズヴィー監督自身の手によるオリジナルであるが、ストーリーを概観すると、ヒンディー語文学の巨匠ムンシー・プレームチャンドの不朽の名作「ゴーダーン(牛供養)」を想起せざるをえない。1936年に出版された長編小説「ゴーダーン」は、牛を飼うことを夢見ていた貧しい農民が、借金に次ぐ借金や社会的抑圧に苦しんだ挙げ句に土地を失って労働者に転落し、炎天下の重労働で過労死するまでを描いた作品である。「Peepli Live」は現代を舞台にしてはいるものの、「ゴーダーン」の雰囲気がよく再現された作品で、正に「現代のゴーダーン」と言える。しかも「ゴーダーン」の主人公の名前はホーリー・メヘトー。ちょうど「Peepli Live」で過労死した老人の名前もホーリー・メヘトーであった。また、「ゴーダーン」の中でホーリーの妻の名前はダニヤーであるが、「Peepli Live」ではナッターの妻の名前がダニヤーになっており、偶然とは思えない一致を感じた。「ゴーダーン」では町と村の話が交互に進んで行き、貧しい農民がどうあがいても貧困から抜け出せないようになっている社会のシステム全体をあぶり出す努力が払われているが、その手法も、「Peepli Live」で滑稽に取り上げられた、都市と農村の奇妙な接触に受け継がれているように感じた。

「Peepli Live」の巧みなところは、これらの問題を、言葉でもって明確に提起し、批判するのではなく、物語の自然な流れの中で、観客に自然に問題意識を芽生えさせていたところである。これだけに留まらず、おそらく見る人によってさらに様々な感想が得られる作品であろう。それだけでも、「Peepli Live」が優れた映画である証拠だと言える。

映画に出演している俳優たちのほとんどは、ヒンディー語映画界では無名の人物ばかりである。名優ナスィールッディーン・シャーを除けば、ブディヤーを演じたラグビール・ヤーダヴぐらいがかろうじて名の知れた俳優だと言える。俳優の多くは、インドを代表する劇作家、故ハビーブ・タンヴィール氏が立ち上げた劇団ナヤーシアターに所属している。主人公のナッターを演じたオームカル・ダース・マニクプリーもナヤーシアターの一員である。元々ナッター役はアーミル・カーンが演じる予定だったらしいのだが、オーディションに来たオームカルを見て、アーミル自身が演じるよりもオームカルの方がナッター役にふさわしいと判断し、アーミルは完全にプロデューサーとして裏方に回ったと言う。ナヤーシアターは、地元の素人俳優を起用し、市場などで野外上演するスタイルを確立した劇団であり、そのノウハウが「Peepli Live」にも活かされていた。特に、ピープリー村にメーラー(祭り)が出現するシーンは、ナヤーシアターの得意とする民俗芸能溢れるカラフルな演劇スタイルを想起させた。

劇中ではムキヤ・プラデーシュ州という架空の州が登場するが、これはマディヤ・プラデーシュ州のもじりと考えていいだろう。映画の大部分は、マディヤ・プラデーシュ州ラーイセーン県のバドワーイー村で撮影された。州都ボーパールから70kmほどの地点にある村のようである。水道はおろか、ちゃんとした道路もないような正真正銘の農村で(さすがに電気はあった)、村人たちの多くが映画にエキストラ出演している。ナッターの3人の子供もバドワーイー村在住の子供のようである。また、冒頭のシーンで登場するテンポ(乗り合いタクシー)も実際に村で走っているものだ。おかげで非常にリアルな村の風景がスクリーン上でも再現されており、ここ最近のヒンディー語映画界における都会志向映画の群れの中で異色を放っている。また、2010年は「Ishqiya」、「Well Done Abba」、「The Japanese Wife」、「Raavan」、「Red Alert」など、インドの農村部を舞台にした映画の公開も続いているのであるが、その中でも「Peepli Live」は段違いのリアルさを誇っていると言える。

「Peepli Live」は音楽も素晴らしい。特に公開前からセンセーションを巻き起こしているのが、「Mehngai Dayain(インフレ魔女)」である。バドワーイー村の楽士たちがたまたま演奏していたのを監督が耳にして気に入り、一応撮影しておいたのだが、編集の段階で映画の中に自然にはまる場所ができたために挿入したという逸話がある。折からインドではすさまじいインフレが続いており、庶民の生活は困窮している。そこにタイミングよくインフレを風刺する曲が飛び出て来たものだから、人々の心をガッチリと捉えたという訳である。方言丸出しの素朴な演奏だが、今までのヒンディー語映画にないリアルな曲で、映画の雰囲気ともピッタリ合っている。その他、「♪オイラの国はカラフルだべ、旦那~」という歌詞で始まるインディアン・オーシャンの「Des Mera」も冒頭や中盤で効果的に使われており、映画を盛り上げていた。

言語は3層構造である。ひとつは村人たちの話す方言系のヒンディー語。ボーパール周辺の方言であろうか。手加減なしのリアルな方言であるため、非常に聴き取りが困難である。特に寝た切りお婆さんの話す台詞はほとんど理解できなかった。ふたつめはヒンディー語ニュース局のレポーターや中央政府の人間などが話す標準ヒンディー語である。これは、多少ニュース番組特有の言い回しがあったりもするが、聴き取りはそう困難ではない。みっつめは英語ニュース局のレポーターや中央政府の人間などが話す英語である。特に方言と英語の落差は激しく、都市と農村の格差をよく表していた。全体として、台詞のひとつひとつを理解するのには、方言が台詞の大部分を占めるため、かなり困難な部類の映画である。

「Peepli Live」は、典型的な娯楽映画のフォーマットに則った作品ではないものの、滑稽さと悲哀さが入り交じった高度なレベルの感傷を観客に与えるよくできた映画で、ヒンディー語映画の成熟をひしひしと感じさせる傑作の一本である。映画としても一級品であるし、社会風刺として捉えても色々考えさせられるものがあるし、ヒンディー語映画が今どんな進化を遂げているのかを知るのにも絶好の作品である。今年必見の一本だと断言したい。