「インドのクエンティン・タランティーノ」の異名を持つ映画監督・プロデューサー、ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、最近趣味に走りすぎていて、観客からも映画館からも敬遠されているようである。確かに彼の映画は当たり外れが大きく、とんでもない失敗作も少なくない。しかし、常に何か新しいもの面白いものを作ろうとする気概だけは一貫しており、ヒンディー語映画の「今」を追う上で決して無視できない存在である。

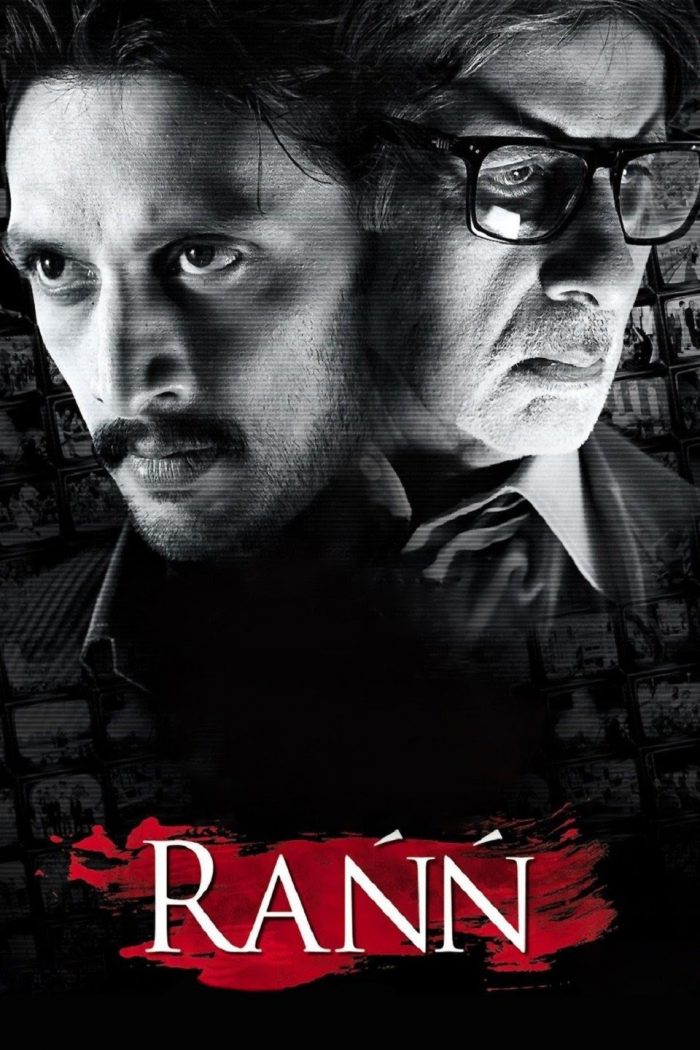

本日(2010年1月29日)からラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の新作「Rann」が公開された。テーマは権力とメディアの癒着。ヴァルマー監督は重厚な犯罪映画を撮らせたら右に出る者がなく、今までアンダーワールドを主に追求して来たのだが、今回は多少趣向を変えて、今やインドのお茶の間を支配しているテレビというメディアの責任と危険性について映画で論じている。こういう「システムの裏側」を取り上げた娯楽映画は、「Page 3」(2005年)や「Fashion」(2008年)などで有名なマドゥル・バンダールカル監督の十八番なのだが、ヴァルマー監督なりの魅せ方に期待したい。

監督:ラーム・ゴーパール・ヴァルマー

制作:シータル・ヴィノード・タルワール、マドゥ・マンテーナー

音楽:ダルマラージ・バット、サンディープ・パーティール、ジャエーシュ・ガーンディー、バーピー、トゥトゥル、サンジーヴ・コーリー、アマル・モーヒレー

歌詞:ヴァーユ、サリーム・モーミン、サンディープ・スィン、プラシャーント・パーンデーイ

衣装:スバルナー・ラーイ・チャウドリー

出演:アミターブ・バッチャン、スディープ、リテーシュ・デーシュムク、パレーシュ・ラーワル、モホニーシュ・ベヘル、スチトラー・クリシュナムールティ、ラジャト・カプール、グル・パナーグ、ニートゥー・チャンドラ、ラージパール・ヤーダヴ、ラーフル・ペーンドカルカル、ニーナー・クルカルニー、シモン・スィン、イクラーク・カーン、アーローク・ナート

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

大学でジャーナリズムを専攻したプーラブ・シャーストリー(リテーシュ・デーシュムク)は、権力のチェック機関としてのメディアの存在を信じており、インドでもっとも信頼されているニュースキャスター、ヴィジャイ・ハルシュワルダン・マリク(アミターブ・バッチャン)を尊敬していた。プーラブは、彼の率いるニュース番組局インディア24x7に入社し、純粋な気持ちと共に仕事を始めた。プーラブと同棲中の恋人で助監督のナンディター・シャルマー(グル・パナーグ)も彼を応援していた。

ヴィジャイにはジャイ(スディープ)という息子がおり、インディア24x7で働いていた。ジャイは、インディア24x7がライバルニュース番組ヘッドラインス24x7に視聴率で負けていることに屈辱を感じていた。なぜならそのヘッドであるアムリーシュ・カッカル(モーニーシュ・ベヘル)は、元々インディア24x7で下働きしていた男であったからだ。アムリーシュは、センセーショナリズムによって視聴者の心を掴み、彼のヘッドラインス24x7は今やインドNo.1のニュース番組になっていた。ジャイは、ニュースの信頼性を第一にする父親の考え方を時代遅れのものと考えており、よりエンターテイメント性の高いニュース番組を模索していた。

ジャイは新企画を考案中で、そのために企業から投資も受けていた。しかし、その情報がヘッドラインス24x7に漏れ、先を越されて同様の番組を立ち上げられてしまった。この失敗により、ジャイは窮地に立たされる。実は部下のナーリニー・カシヤプ(スチトラー・クリシュナムールティ)がアムリーシュと内通しており、情報が漏れていたのだが、この時点では誰にも気付かれていなかった。

その頃世間を騒がせていたのは、ウッタル・プラデーシュ州の街で起こった爆弾テロであった。ディグヴィジャイ・フーダー首相(アーローク・ナート)はより厳格な反テロ法を制定してテロに立ち向かう方針を打ち出し、国民の支持を集めていた。それに反対していたのが、次期首相の椅子を狙う政治家のモーハン・パーンデーイ(パレーシュ・ラーワル)であった。モーハンは、フーダー首相を失脚させ後釜に座る戦略を練っていた。モーハンと親しい間柄にあったのが、ヴィジャイの娘プリヤー(シモン・スィン)の婿で実業家のナヴィーン・シャンカリヤー(ラジャト・カプール)であった。ナヴィーンはジャイの嫉妬心と焦燥感を上手に利用し、フーダー首相が爆弾テロの首謀者であると吹き込む。それをインディア24x7がスクープすれば、視聴率をヘッドラインス24x7から取り戻し、スポンサーに対しても面目を保つことができる。ジャイはその陰謀に乗る。だが、証拠が必要だった。そのためにカンナーというテロリストをでっち上げ、そのカンナーがフーダー首相の右腕であるドゥーベーとテロについて語り合っている偽のビデオを作成する。

ジャイはそのビデオをヴィジャイに見せる。ヴィジャイはその信憑性を疑うが、ジャイに説得され、それをスクープとして報道する。その直後、ドゥーベーは死体で見つかり、カンナーも消息を絶った。このスキャンダルによってフーダーは首相を辞任し、政権は崩壊する。次期首相として名前が挙がったのがモーハン・パーンデーイであった。しかし、この一連の動きを疑問の目で見ていたのがプーラブであった。彼は、かつてヴィジャイの誕生日パーティーで、ビデオの中でカンナーとされている男を見たことがあった。陰謀を感じ取ったプーラブは独自に取材を始める。その結果、カンナーがジャイの友人だったことを突き止める。プーラブは、ヴィジャイとジャイがモーハン・パーンデーイと結託してこの陰謀を実行したと考える。

プーラブはまずこの話を信頼していた上司ナーリニーに話す。ナーリニーはそれをアムリーシュに話し、アムリーシュはプーラブを呼ぶ。プーラブは、この真実を暴くにはヘッドラインス24x7の助けを借りる必要があると考え、証拠のビデオをアムリーシュに託す。しかし、アムリーシュはそのビデオを持ってモーハンのところへ行き、これを報道しない代わりに50億ルピーの対価を要求する。モーハンもそれを承諾する。この裏取引を知ったプーラブはジャーナリズムに失望し、退職を考え始める。

その頃、ジャイと恋人のヤスミーン・フサイン(ニートゥー・チャンドラ)の婚約式が行われていた。プーラブはヴィジャイに一連の事件の真実を示す証拠を渡し、ジャーナリズムに失望したと告げて去って行く。その証拠を見たヴィジャイはショックを受ける。

モーハン・パーンデーイは首相に就任し、テロの現場で宣誓を行うというパフォーマンスをする。それを報道する役割をヴィジャイは与えられていたのだが、その席で彼は、国民の前で、息子ジャイの過ちのせいで嘘の報道をしてしまったことを明かし、責任を取ってニュースキャスターを辞職することを告げる。この陰謀に実業家のナヴィーン、ニュースキャスターのアムリーシュ、そしてモーハン・パーンデーイ首相が関わっていることも明かされ、彼らは皆窮地に立たされる。ナヴィーン、アムリーシュ、モーハンはそれぞれ対処するだけの図太さを持っていたが、父親に顔向けできないジャイはヤスミーンの前で飛び降り自殺をする。

ヴィジャイが引退した後、インディア24x7を任されたのは若きプーラブであった。モーハンの汚職を完全に暴くため、プーラブは今日も真実の報道に務めていた。

民主主義国家において、国民は選挙によって代表を選出し、政治を任せる。だが、国民の代表者が実際に何をしているのか、国民は知る必要がある。そのためにメディアが存在する。メディアは権力をチェックし、中立の立場から報道しなければならない。だが、権力とメディアが癒着した場合にはどうなるか?ニュースは捏造され、国民は真実から遠ざけられ、不正が横行する。そのために、メディアは常に権力から遠く離れた場所にいなければならない。しかし、昨今のインドのメディアは熾烈な視聴率戦争にさらされている。視聴率は広告収入に直結しており、金を稼ぐためには高い視聴率を勝ち取らなければならない。視聴率獲得のためにニュースの信憑性を二の次にしたセンセーショナリズムが横行し、仁義なき情報戦が繰り広げられる。メディアにとって報道は目的で金は手段に過ぎないはずなのであるが、実際には金が目的で報道が手段に成り下がってしまっている。そして金が至上の目的になったとき、権力とメディアの癒着は完了し、国民を置き去りにしたシステムが誕生する。報道をビジネスとして考える考え方がいかに危険かをこの「Rann」は迫真のストーリーでもって描き出していた。

「Rann」は、ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督自身の傑作「Sarkar」(2005年)に肩を並べる重厚なドラマであり、「Sarkar」でも主演を務めたアミターブ・バッチャンのベストの演技を見ることができる映画である。ヴァルマー監督のトレードマークと言える絶妙なカメラワークも健在で、俳優の演技と同じくらいカメラのアングルが登場人物の心情や場の雰囲気を語っていた。人物設定や映画の細部で言及される事象も絶妙で、現実世界の特定人物を何となく連想させながらもギリギリのところでフィクションの枠に収まっていた。特に劇中の重要人物である悪徳政治家モーハン・パーンデーイは、インド各地の訳あり政治家を凝縮したような設定となっている(と言ってもビハール州の政治家ラールー・プラサード・ヤーダヴとタミル・ナードゥ州の政治家カルナニディの要素が強いが)。全体のストーリーの触媒となっていたのはヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間のコミュナルな対立感情とそれを刺激するテロ事件であるが、「Rann」はむしろその取り上げ方を問題にしており、こういう宗教問題に黒幕がいるかどうかなどの点は深く突っ込まれていなかった。

「Rann」を見ていて何となくマハートマー・ガーンディーの生涯が思い起こされて来た。ガーンディーはサティヤーグラハ(真理の主張)という行動原理の下に英国植民地支配に対して敢然と立ち向かい、インドを独立まで導いたために、「インド独立の父」と呼ばれているが、彼自身の家族にとって彼は必ずしも理想的な父親ではなかった。彼は息子にも厳格なまでの公平さで接したが、息子にとってはそれが愛情の欠如に映り、結果的に悲惨な人生へ追いやってしまうことになった。この親子関係は「Gandhi, My Father」(2007年)という映画にもなっている。「Rann」の主人公ヴィジャイも、ガーンディーと同様に真実の道を頑なに歩んでおり、それが結果的に息子ジャイの自殺につながってしまった。ヴィジャイは、証拠を捏造してスキャンダルを作り出すという過ちを犯したジャイを公衆の面前でさらし者にし、自らもニュースキャスターから身を引いた。彼が取った行動はニュースキャスターとして責任ある立派なものだと言えるが、息子を自殺まで追い詰めるようなことまで果たしてする必要があったのか?その点については劇中では全く問題にされていなかったが、映画の大きな論点となりうるだろう。

アミターブ・バッチャンは既に動かしようがないほど確立した俳優であるので、この際彼の演技については最小限の言及に留めておく。パレーシュ・ラーワルやラジャト・カプールなども演技派男優として有名だ。彼らを除き、「Rann」において光っていたのはスディープとリテーシュ・デーシュムクである。スディープは主にカンナダ語映画界で活躍する俳優・監督・プロデューサーで、ラーム・ゴーパール・ヴァルマーとも親交があるらしく、ヴァルマー監督の「Phoonk」(2008年)でも出演していた。非常に迫力のある演技ができる俳優で、かなりの強者が揃っている「Rann」でも負けていなかった。リテーシュ・デーシュムクは今回かなり抑え気味の演技だったが、それがいつになくいい味を出していて、彼の成長ぶりを感じた。既に信頼できる中堅の男優としての地位を確立している。ラージパール・ヤーダヴが多少暴走気味であったものの、モーニーシュ・ベヘルはかなりのはまり役であった。

男中心の映画であったため、女優の出番は少なかった。密かに応援しているグル・パナーグが久々に出演していたので少し期待したのだが、結局重要な役ではなかった。ニートゥー・チャンドラやシモン・スィンなどもなかなかブレイクできない女優たちで、今回も出番は限られていた。意外に、内通者ナーリニーを演じたスチトラー・クリシュナムールティが面白い役だったが、特に目を引く演技と言う訳でもなかった。

ストーリー中心の映画で、音楽は完全に脇役だったし、特に素晴らしい曲もなかった。しかし「Rann」の音楽において忘れてはならないのは「Jana Gana Mana Rann」問題である。「Jana Gana Mana」とはインドの国歌なのであるが、「Rann」ではその替え歌が使われる予定になっていた。その歌詞はかなり酷く、「インドの守護者が戦争で負傷した」「インドの国旗(三色旗)を血の色で単色にした」「ヤムナー河ガンガー河で毒薬が沸騰している」と言った気色の悪いものになっている。インドでは法律で国歌のシンボルが保護されており、国歌の替え歌は大問題になった。ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは仕方なくこの曲を劇中で使用しないことにしたのだが、「Rann」の宣伝にはなったようである。

ちなみにインドではテレビと言ったら衛星テレビのことで、チャンネルごとに特定のジャンルのコンテンツをずっと流している。つまりニュース番組チャンネルだったら24時間ニュースばかりをやっているし、映画チャンネルだったら次から次へと映画を放映している。日本のテレビとはこの点で大きく異なる。

「Rann」は、玉石混淆のラーム・ゴーパール・ヴァルマー作品の中でも「玉」に当たる傑作である。メディアの暴走は日本人にも決して他人事ではない。重厚な人間ドラマでありながら、ちゃんとした社会的メッセージを込められた映画として成り立っているのは、やはりヴァルマー監督の底力だと言える。今年必見の映画の一本だ。