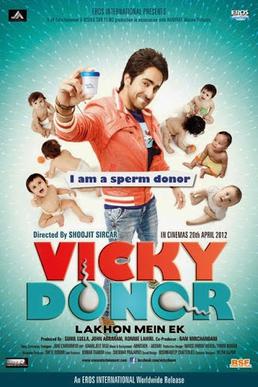

クリケットの国内リーグ、インディアン・プレミアリーグ(IPL)開催中につき、4月は大型の映画が公開される予定はない。しかしながら、こういう時期にこそ、低予算ながら優れた映画が映画館において上映枠を得られるのであり、インド映画ファンとしては余計に神経を研ぎ澄ませておかなければならない。本日(2012年4月20日)公開の「Vicky Donor」は、筋肉派男優ジョン・アブラハムが初プロデュースという話題性・特異性はあるものの、キャストにスターパワーはなく、それだけを見たらアピールに乏しい。しかしながら、精子ドナーを主人公にした映画で、そのユニークさから目を引いていた。監督は「Yahaan」(2005年)のシュジト・サルカール。

監督:シュジト・サルカール

制作:ジョン・アブラハム

音楽:ビシュワディープ・チャタルジー

出演:アンヌー・カプール、アーユシュマーン・クラーナー、ヤミー・ガウタム、ドリー・アフルワーリヤー、カムレーシュ・ギル、ジャヤント・ダース、ジョン・アブラハム(特別出演)

備考:DTスター・プロミナード・ヴァサントクンジで鑑賞。

ヴィッキー(アーユシュマーン・クラーナー)はデリーのラージパトナガルに住む無職の若者であった。ヴィッキーの家系は印パ分離独立時にパーキスターンからインドへ逃げて来たパンジャービー難民であった。父親は既に亡く、母親ドリー(ドリー・アフルワーリヤー)が自宅下で美容院を経営し、生活費を稼いでいた。ヴィッキーの祖母もまだ存命で、同居していた。

一方、オールドデリーで不妊治療クリニックを開くバルデーヴ・チャッダー(アンヌー・カプール)は、百発百中のスーパー精子を持つ精子ドナーを探していた。長年の経験と勘からチャッダーはヴィッキーに類い稀な才能を直感し、探偵を雇って彼の身辺調査を始める。なんと彼の祖父には19人もの子供がいた!チャッダーは血眼になってヴィッキーを追い掛け、説得するが、精子を提供するという行為に抵抗を感じていたヴィッキーはなかなか精子ドナーになろうとしなかった。しかしとうとう説得に負け、一度だけ精子を提供する。ラボで調べたところ、ヴィッキーの精子はとんでもなく濃く、しかもアーリヤ人の血統を引くプレミアム物の精子であった。そして彼の精子の受精率はとてつもなく高く、チャッダーのクリニックを訪れた不妊症夫を持つ女性は次々に懐妊した。ヴィッキーも精子を提供するだけで多額の報酬が得られることに気を良くし、精子ドナーを職業とし始める。しかしながら、世間では精子ドナーという行為に強い抵抗があり、他言は厳禁であった。

ところで、ヴィッキーは銀行勤務の美しいベンガル人女性アシーマー・ロイ(ヤミー・ガウタム)に言い寄っていた。アシーマーは当初ヴィッキーを相手にしなかったが、やがて心を開くようになり、二人は恋仲となる。だが、結婚をプロポーズする前に、アシーマーはヴィッキーに秘密を打ち明ける。彼女は出戻りであった。一度見合い結婚をしたのだが、夫には恋人がいることが分かり、結婚式の晩に逃げ帰って来たのだった。ヴィッキーはそれを聞いても何とも思わず、アシーマーとの結婚を受け容れる。

しかしヴィッキーとアシーマーの結婚には障害が多かった。まず、パンジャーブ人とベンガル人の対立が大きな壁であった。ヴィッキーの母親ドリーは息子がベンガル人と結婚することに大反対だった。アシーマーの母親は既に亡く、役人の父親と、その姉と共に同居していたが、やはり彼らも娘がパンジャーブ人と結婚することに大反対だった。また、チャッダーもヴィッキーが結婚することで精子が無駄になると嘆いていた。しかしながらチャッダーは両家の縁組みを助け、二人はめでたく結婚することになる。二人はハネムーンにコルカタへ行き、ロイ家先祖伝来の邸宅に宿泊する。

結婚後、アシーマーが不妊症であることが発覚する。子供を欲していたアシーマーはひどく落胆する。ヴィッキーもつい過去に精子ドナーをしていたことを暴露してしまう。精子ドナーという低俗な金儲けをしていたこと、そしてそのことを結婚前に明かさなかったことに怒ったアシーマーは家を出て、故郷コルカタに帰ってしまう。また、ドリーたちにもそのことがばれてしまい、ヴィッキーは家族から村八分の扱いを受けるようになる。

ヴィッキーが精子ドナーになったことで不幸な目に遭っていることを知ったチャッダーは責任を感じ、全てを元に戻すためにとある計画を実行し出す。ちょうどチャッダーのクリニックが開院25周年を迎えるところで、彼はこれまで彼のクリニックに通ってヴィッキーの精子によって子供を授かった夫婦を招待する。そしてそこにヴィッキーとアシーマーも呼ぶ。ヴィッキーはコルカタまで行ってアシーマーを説得し、何とかデリーに呼び戻して、チャッダーの25周年記念パーティーに出席する。

チャッダーはアシーマーに、パーティーを訪れた夫婦の間にできた53人の子供を見せる。そして彼ら全てがヴィッキーの精子によって生まれたことを明かす。アシーマーはそれを見て精子ドナーという仕事への偏見を捨て、ヴィッキーと仲直りする。それを見たチャッダーは二人をとある場所へ連れて行く。ヴィッキーの精子によって生まれた子供の内、一人の両親は交通事故で亡くなってしまっていた。そしてその子ディーヤーは孤児院に入れられていた。チャッダーは孤児院へ二人を連れて行く。ヴィッキーとアシーマーはディーヤーを養女とし、家に連れ帰る。

一応コメディーに分類されているが、それだけには留まらない、非常に優れたドラマ映画に仕上がっていた。今年ベストの作品の一本といっていい。

この映画が第一に主題としていたのは精子ドナーであり、さらには不妊についてである。劇中でチャッダーが語るところによれば、都会に住む現代人は不妊問題に悩まされることが多いようで、彼のような不妊治療専門の医者が必要となる。村では何もしなくてもどんどん子供が生まれることから、不妊の第一の原因は都会特有のストレスであるとチャッダーは喝破する。そして、得てして不妊に悩まされる夫婦の多くは富裕層であり、不妊治療にかこつけて、金の力で著名人の優秀なDNAを使って「デザイナーズ・ベイビー」を生もうとする。しかし、どんな優秀なDNAであっても、受精しなくては何にもならない。そこで、受精率の高いスーパー精子が必要となる。映画の主人公ヴィッキーは無職の風来坊であったが、彼の精子は他でもないそのスーパー精子であった。しかも、精子には血統の上下があり、ヴィッキーの精子は世界中でもっとも需要の高い純アーリヤ系のDNAを持っていた。つまり、ヴィッキーは最高級の精子を生産するドナーになり得たのだった。

それと同時に、「精子を売る」という職業・行為に対する偏見も効果的に描写されていた。まずはヴィッキー自身が精子ドナーになることを長らく渋っていた。そしていざ精子ドナーになると、今度は世間の目を気にするようになる。一応ヴィッキーは気になる女の子に「精子ドナーをしている」と正直に明かしたこともあった。しかし必ず女の子はその発言を誤解し、彼に平手打ちを喰らわして去って行ってしまった。そういうことが重なったため、脳天気なヴィッキーもさすがに精子ドナーであることを隠すようになる。家族や恋人にもそれは言わず、人から職業を聞かれると、「手工芸品の売買」とだけ言っていた。ヴィッキーと結婚したアシーマーも精子ドナーに対して偏見を持っており、その秘密を知ったときには憤り、家を出て行ってしまう。しかし、精子ドナーのおかげで多くの家族が子供という幸せを得ることができている現状を知り、アシーマーも考えを改めるというのがこの映画のエンディングの一部であった。

また、映画らしいツイストとして、精子ドナーをしていたヴィッキーの妻アシーマーが不妊症であることが発覚する。おそらく診断では卵管障害と言っていたと思う。それを知ったアシーマーは途端に情緒不安定となり、夫が精子ドナーという「低俗な」仕事をしていたこと、そしてそれを今の今まで隠していたことなどに憤って家を出て行ってしまう。しかしながら、アシーマーの父親は、娘がショックを受けたのは本当はそれらではなく、不妊の原因が自分一人にあることが確定した事実によってであることに気付いていた。最終的には、ヴィッキーの精子によって生まれた孤児を引き取ることで、アシーマーはヴィッキーの子の母親になる夢を叶える。

このメインテーマ以外に秀逸だったのが、パンジャーブ人とベンガル人の対立描写である。インドは28州と6準州(+首都デリー)から成る連邦共和国であり、各州はそれぞれに独特の言語、文化、風習、伝統、そしてプライドを持っている。そして各地域にステレオタイプのイメージがあり、対立が表面化すると、そのステレオタイプを持ち出して中傷合戦が繰り広げられるのが常だ。劇中で取り上げられていたパンジャーブ人とベンガル人の対立はほんの一例で、北インド対南インド、パンジャーブ対グジャラート、マハーラーシュトラ対ビハール、タミル対ケーララなど、複数の対立軸が存在する。この対立がコメディータッチで映画のストーリーに組み込まれることも少なくなく、例えば「Kal Ho Naa Ho」(2003年)ではパンジャーブ人とグジャラート人のつばぜり合いが見られた。

「Vicky Donor」では、ヴィッキーがパンジャーブ家系、アシーマーがベンガル家系となり、彼らの家族はお互いに強い偏見を持っていた。ベンガル人の目から見たらパンジャーブ人は騒々しく、ケチで、飲んべえで、常にビジネス志向で、全く問題外であった。一方、パンジャーブ人の目から見たらベンガル人はお高く止まっており、ケチで(これはどこの出身の人でも必ず入る悪口だ)、魚ばかり食べており、やはり全く問題外であった。最高におかしいのはヴィッキーとアシーマーの結婚式だ。パンジャーブ様式とベンガル様式がぶつかり合い、全く不調和なのだが、「多様性の中の統一性」を謳うインドの常で、なぜかうまく行き、いつの間にか両家の感情的垣根は取り払われていた。酒を忌避していたアシーマー父が酒を飲んで陽気に踊り出すシーンなどはとても微笑ましい。

このパンジャーブ対ベンガルに象徴されるように、この映画は非常に地に足の着いた映画になっており、都市在住インド人の生活がリアルに描かれていた。しかも舞台はデリーであり、デリーに長く住む僕の目からもかなり親近感を覚えるキャラクタースケッチやバックグランドだった。ヴィッキーはパンジャービー難民の居住区であるラージパトナガルに住んでおり、母親は美容院を経営、デリーに住むパンジャーブ人下位中産階級の生活そのものを体現している。一方、アシーマーの父親は役人で、ベンガル人が多く住むチトランジャンパーク在住。父親の姉は独身を貫いており、そういう生き方もベンガル人らしい。メトロ駅がさりげなく登場したり、ショッピングモールでデートをしたり、今時の若者そのものだった。

そして台詞も非常に写実主義的だった。この映画は一応ヒンディー語映画に分類されることになるだろうが、実際には台詞の半分以上はパンジャービー語である。パンジャービー語をしっかり勉強した訳ではない僕にとっては、通常のヒンディー語映画に比べて細かい部分の理解度がやや落ちたが、デリーに住み、ヒンディー語でインド人と日常的に接している人なら、何とか理解できるレベルであろう。そしてパンジャービー語のみならず、全体の台詞や台詞回しがとてもいい。老人は老人の、中年は中年の、そして若者は若者の、生の言葉をしゃべる。デリーの言語をそのまま映画にパッキングしたような、言語学的に非常に素晴らしい作りとなっていた。また、ベンガル語も少しだけ使われる。

ちなみに監督はベンガル人、主なキャストはパンジャーブ人である。ベンガル人女性アシーマーを演じたヤミー・ガウタムも実際にはチャンディーガル出身のパンジャービーだ。

ヴィッキーを演じたアーユシュマーン・クラーナーは、演劇畑出身で、長年TV番組でVJなどを務めた後、本作で映画デビュー。元々パンジャーブ人であり、若者パンジャービー語を話すヴィッキー役にはうってつけであった。

ヤミー・ガウタムはTVドラマに何本か出演し、カンナダ語、テルグ語、パンジャービー語の映画で主演を務めた後、この「Vicky Donor」でヒンディー語映画デビューとなった。清楚なシルエットで、多少オーバーながら(TVドラマの影響か?)演技も悪くなく、今後成長が見込まれる。

そしてチャッダーを演じたアンヌー・カプール。最近では「7 Khoon Maaf」(2011年)などに出演していたベテラン男優だ。かなり老練な演技で、演技力では主演の二人を圧倒的に凌駕していた。彼の存在が、スターパワーのないこの映画をグッと引き締めていた。

脇役陣もかなりストーリーに溶け込んだ俳優ばかりで素晴らしかった。特にヴィッキーの母親を演じたドリー・アフルワーリヤーは白眉の演技であった。パンジャーブ人特有のごつい顔付きをしており、こういうおばさんはデリーにも多いのだが、その彼女が時折見せるしおらしい一面は、何となく現実世界の強面おばさんにもこういう一面があるのかな、と思わせられるものであった。それに加えてヴィッキーの祖母のキャラクターも良かった。ソニーの大型液晶TVやiPhoneなどに興味を示すモダン婆ちゃんで、ヴィッキーの良き理解者であった。

また、今回初めてプロデュース業に進出したジョン・アブラハムが、エンドクレジットのボーナスダンスシーン「Rum Wisky」で登場し、アーユシュマーン・クラーナーやヤミー・ガウタムと共に踊りを踊る。劇中でも彼の名前が一度出て来ることがある。

ちなみに、精子ドナー関連ではサンジーヴ・シヴァン監督のドキュメンタリー映画「Achtung Baby: In Search of Purity」も面白いようだ。ラダックのダー&ハヌー村に住むボクパ族(ドクパまたはダルドとも呼ばれる)は純アーリヤ人とされており、一時期ドイツ人女性の間では、純アーリヤ人の子だねを授かるために、この村を訪れることは流行したらしい。このドキュメンタリー映画はその興味深いトレンドを追った作品だ。ダー&ハヌー村の人々は、帽子に花を飾る風習から「花の民」と呼ばれており、日本人観光客にも人気である。

「Vicky Donor」は、多くの人にとってはほとんどノーマークの作品であろうが、今年のヒンディー語映画シーンを代表する名作になる可能性を秘めた、質の高いコメディードラマだ。特にデリー在住の人にとっては、身近な風景で身近なドラマが繰り広げられることもあり、よりいっそう楽しめることだろう。精子ドナーが主人公という点だけでも興味を引かれる人がいるかもしれない。必見の映画である。