現在のヒンディー語映画界においてロマンスのジャンルを牽引しているのはイムティヤーズ・アリー監督である。「Socha Na Tha」(2005年)での監督デビュー以来、「Jab We Met」(2007年)、「Love Aaj Kal」(2009年)と、2年に1本のペースで映画を作って来ているが、そのどれもがロマンス映画だ。さらに彼は、ヒンディー語映画界のロマンス映画の定義や法則を塗り替えるようなラディカルな挑戦を続けて来ており、それぞれが非常に斬新でかつ現代の若者の共感を呼ぶ作品に仕上がっている。イムティヤーズ・アリー監督の最新作が、2011年11月11日の本日より公開の「Rockstar」であった。同監督の作品はコンスタントにヒットを飛ばして来ており、かなり前からこの最新作も注目されていた。

映画の題名から、イムティヤーズ・アリー監督が遂にロマンス以外のジャンルの作品にも手を出したかと考え、その新たな試みを楽しみにしていた。ところが、観てみたところ「Rockstar」は、その題名からイメージされる内容とは裏腹に、彼が作り続けて来たロマンス映画の延長線上にある作品であり、中心的要素となるのはやはり恋愛であった。

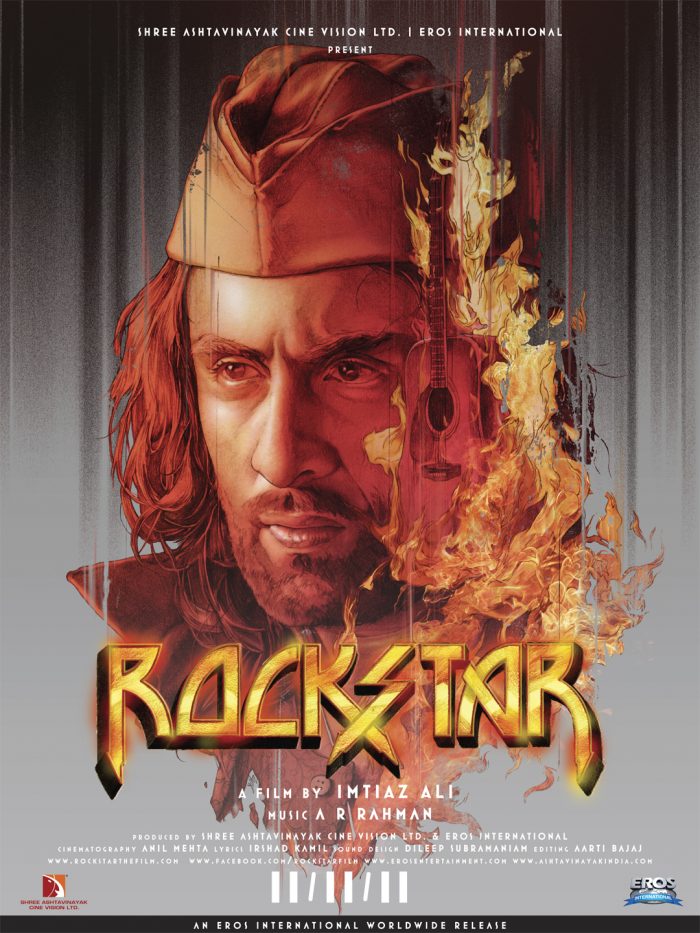

監督:イムティヤーズ・アリー

制作:シュリー・アシュタヴィナーヤク・シネヴィジョン

音楽:ARレヘマーン

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:アシュリー・ロボ

衣装:マニーシュ・マロートラー、アキ・ナルラー

出演:ランビール・カプール、ナルギス・ファクリー(新人)、シャンミー・カプール、アディティ・ラーオ・ハイダリー、クムド・ミシュラー、ピーユーシュ・ミシュラー、シェールナーズ・パテールなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

デリー西部の中産階級住宅街ピータムプラーで生まれ育ち、デリー大学に通うジャナルダン・ジャカール、通称JJ(ランビール・カプール)は、ジム・モリソンに憧れ、ロックスターになることを夢見ていた。しかし、大学の食堂のオーナーでJJと親しかったオームプラカーシュ・カターナー(クムド・ミシュラー)は、平凡な人生を送って来て恋もしたことのないJJの心には痛みがなく、ミュージシャンになる素質はないと言い聞かせていた。もしロックスターになる夢を諦めたら、彼は大学卒業後、家業の運輸ビジネスに携わらなければならなかった。 JJは、恋の痛みを知るために、大学のマドンナ、ヒール・カウル(ナルギス・ファクリー)に突然何の脈絡もなしに愛の告白をする。ヒールはもうすぐプラハに住む富豪と結婚予定であったが、JJは気にしなかった。最初ヒールはJJを相手にしなかったが、彼女は結婚前に様々な冒険をしたいと常々思っており、ある日JJをその冒険に連れ出す。JJとヒールは一緒に、場末の映画館でブルーフィルムを見たり、デーシー・シャラーブ(地酒)を飲んだりして羽目を外す。一方でJJはヒールの結婚準備にも進んで協力した。 ヒールの結婚式はカシュミール地方のシュリーナガルで行われることになっていた。JJは思い切って大学へ行くのを止め、前々から折衝を続けていた音楽プロダクションとの面接も蹴って、家族に内緒でカシュミールへ行ってしまう。そのとき既にJJとヒールはお互いに恋に落ちていたが、それをはっきりと気持ちを交わすこともなしにヒールの結婚式は行われ、JJはデリーへ帰り、ヒールはプラハへ行ってしまう。また、このときヒールはJJに、本名のジャナルダンを捩り、ジョーダンという新しい名前を与える。JJは以後、ジョーダンを名乗るようになる。 大学を勝手に止め、突然長く姿をくらましたことで、ジョーダンは家族から勘当されてしまう。ジョーダンは2ヶ月間ニザームッディーン廟に寝泊まりし、カッワールたちに混じってカッワーリーを歌っていた。その後、突然カターナーの家を訪れ、居候するようになる。ジョーダンはカターナーの勧めに従い、近所でヒンドゥー教の宗教賛歌を歌ったりして過ごす。 ところで、ジョーダンはニザームッディーン廟にいたときに、たまたま参拝に訪れたシェヘナーイー(笛)の巨匠ウスタード・ジャミール・カーン(シャンミー・カプール)に密かに才能を認められていた。彼の推薦もあり、プラチナ・ミュージック・カンパニーのディーングラー社長(ピーユーシュ・ミシュラー)と契約を結び、メジャーデビューをすることになる。また、カターナーが彼のマネージャーをするようになる。ジョーダンはジャミール・カーンとのジュカルバンディー(共演)もし、着実にキャリアを重ねる。また、テレビレポーターのシーナー(アディティ・ラーオ・ハイダリー)はジョーダンを追うようになる。 プラチナ・ミュージック・カンパニーは所属ミュージシャンを連れてヨーロッパツアーをすることになり、旅程の中にはプラハも入っていた。それを知ったジョーダンは、ヒールとの再会のためにツアーに名乗りを上げる。プラハでジョーダンはヒールと再会する。ところがヒールは結婚後ずっと体調を崩しており、精神科に通う毎日だった。しかしジョーダンと再会したことで回復し、忙しい日程の間を縫って共にプラハを見て回る。その内二人は一線を越えてしまい、ヒールは後悔するようになる。プラハでのコンサートが終わった後、ヒールはわざとジョーダンに厳しい言葉を浴びせかけ、絶交を突き付ける。ところが空港まで行ったジョーダンは土壇場で引き返してしまい、深夜ヒールの家に侵入する。セキュリティー装置が作動し、警備員が駆けつけ、ヒールの夫アジャイにも2人の仲が知れ渡ってしまう。ジョーダンは逮捕され、ヒールは気を失ってしまう。 プラハでの公演を成功させたこと以上に、チェコで逮捕されたことで本国インドでもジョーダンの知名度は一気に上がり、帰国したジョーダンは一躍時の人となっていた。ディーングラー社長はこれをチャンスと見て、ジョーダンをネガティブなイメージと共に売り出す。ジョーダンは今や人気ロックスターとなった。しかしながら、次第にジョーダンの暴走に歯止めが利かなくなり、ディーングラー社長は彼を持て余すようになる。 一方、ヒールの体調は悪化するばかりであった。ヒールは一度デリーに戻ることになる。ヒールが戻って来たことを知ったジョーダンは早速ヒールを訪れる。ヒールの母親ニーナー(シェールナーズ・パテール)は最初ジョーダンを追い返そうとするが、ジョーダンと一緒にいることでヒールの病状が改善することに気付き、打って変わって彼を受け容れるようになる。ところが、ヒールと毎日デートをしていたために、ジョーダンはコンサートやレコーディングなど全て勝手にキャンセルしてしまっていた。次はヒマーチャル・プラデーシュ州カーングラー地方のコンサートが入っていた。そのことを知ったヒールは、彼と一緒にカーングラーへ行くことにする。そこでジョーダンとヒールは久し振りに誰にも邪魔されない時間を過ごす。 一足早くヒールはデリーに戻っていた。ところが彼女は突然倒れてしまう。病院に運ばれたヒールは、妊娠していることが発覚する。誰が考えても父親はジョーダンであった。また、このような病状の中での妊娠は彼女にとって命取りであった。実際、彼女はこの妊娠が元で死んでしまう。 遠征先から急遽舞い戻ったジョーダンは彼女の死を知り大暴れする。その後、イタリアのヴェローナで開催されたコンサートにおいて、ジョーダンは恍惚状態の中で魂となったヒールと再会する。

映画の冒頭にヒンディー語の音声で、そして映画の最後に英語の字幕で、ペルシア語詩人ジャラールッディーン・ルーミーの有名な詩の一節が朗読される。それは、米国人詩人コールマン・バークスの訳詩集「The Essential Rumi」に収められた訳詩の部分的引用である。ペルシア語原文とバークスの英訳詩の全文は以下のものであり、映画中に使われるのは英訳詩冒頭の2行だ。

از کفر و ز اسلام برون صحرائی است

ما را به میان آن فضا سودائی است

عارف چو بدان رسید سر را بنهد

نه کفر و نه اسلام و نه آنجا جائی استOut beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,

There is a field. I’ll meet you there.

When the soul lies down in that grass,

The world is too full to talk about.

Ideas, language, even the phrase each other

Doesn’t make any sense.

ところが、どうやらコールマンはペルシア語を解さないようで、彼の訳詩はかなり意味が変わっており、半分彼のオリジナル詩となっている。ルーミーの原作で語られているのは、「イスラーム教と異教を越えた場所に広場があり、我々はそこで神との愛に没頭する、イスラーム教も異教もなく、場所と言う概念すらないその場所に辿り着いたときに、神を愛する者は頭を垂れ祈りを捧げる」ということで、つまりはどんな宗教を信仰していても究極の高みに到達することができる、というスーフィズムの基本的信条をルーミーは表現している。しかしながら、映画で使われていたものはコールマンの訳詩であるため、ここではルーミーの原詩を脇に置き、訳詩の方をベースに議論して行くことにする。

日本語に翻訳すればその訳詩は、「正や不正といった思考を越えた場所にひとつの広場がある。私はそこで君と出会うだろう」というものだ。劇中のヒンディー語訳だと後半は「君は私と出会うだろう」となっている。これはそのまま「Rockstar」全体のテーマ、そしてストーリーの大筋となっていた。ここで言う「正と不正」とは結婚後の恋愛の是非のことであり、つまりは不倫のことである。

僕はインド映画の大きな特徴のひとつとして、結婚の神聖性・絶対性が絶対に犯されない点をかねてから指摘している。インドのロマンス映画において、結婚と恋愛の葛藤は古典的テーマだ。自ら望む恋愛の相手と、誰かに決められた結婚(婚約)の相手が異なることから来るドラマがロマンス映画の核となることが非常に多い。そうした場合、結婚の儀式――ヒンドゥー教ならば火の回りを7回回る儀式――が終わったか否かが重要な分かれ目となる。もし劇中で結婚の儀式が明確に描写されたならば、残念ながら恋愛の相手とは結ばれず、ストーリーは結婚相手と落ち着く方向へ進むだろう。逆に、結婚の儀式が行われる前ならば、たとえ婚約式が済んでいたとしてもまだ土壇場で挽回可能であり、多くの場合、ハッピーエンドを演出するために、それは挽回される。つまり恋愛の相手と結ばれることになる。

僕が10年間ヒンディー語映画の動向を見守って来た中で、この原則が初めて覆されたのが、カラン・ジョーハル監督の「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)であった。既婚の男女の恋愛――つまり不倫――が主軸となった、当時としてはかなりセンセーショナルなストーリーの、大人の恋愛物語であった。一応プラーヤシュチト(禊)が用意されており、離婚を経て不倫カップルは結ばれることになるが、離婚や不倫を肯定的に描いたことでインド国内では酷評を浴び、国内興行収入は伸び悩んだ(ただし、海外ではヒット)。

その次に、結婚相手との結婚が済んだにも関わらず恋愛相手との恋愛を成就させるストーリーを世に送り出したのがイムティヤーズ・アリー監督であり、その作品が前作「Love Aaj Kal」であった。こちらは、結婚相手との結婚の儀式は完了したものの、実質的な結婚生活はしておらず、過去の恋人と最後に結び付くことになる。よって、日本人の感覚では不倫には当たらないだろう。その辺りがうまくぼやかされて描写されていたことも功を奏したのであろう、この作品はヒットとなった。

イムティヤーズ・アリー監督は「Rockstar」でさらに一歩踏み込み、結婚や不倫と言った概念を越えた純愛を送り出して来た。主人公ジョーダンは、結婚を控えた美女ヒーラーが結婚前の2ヶ月間思いっ切り羽目を外すのに同行し、結婚式の準備も手伝う。そうしている内に二人はお互いに恋してしまうが、お互いの感情について真剣に語り合う機会もなく、ヒーラーは結婚してプラハへ行ってしまう。だが、ジョーダンはずっとヒーラーのことを想い続けており、ミュージシャンとして成功しつつあったときにプラハまで行って彼女と再会する。ヒーラーも、結婚後もジョーダンに恋い焦がれていた。再び燃え上がる恋。ヒーラーは、間違っていると知りつつもジョーダンとの情事に身を任せてしまう。しかしヒーラーは慢性的な貧血に悩まされていた。ジョーダンと一緒にいることで病状は快方へ向かうが、二人は一線を越えてしまい、それが原因で妊娠してしまう。彼女の身体は妊娠に耐えられるだけの生命力が残っておらず、そのまま死んでしまう。しかしジョーダンは観客の前で「鳥よ、家に戻って来い」という内容の歌を歌う中で、彼女の魂を眼前に見、とうとう彼女を得たのであった。恋愛の部分だけを切り取って語れば以上のようになる。

ひとつの見方からすれば、ジョーダンはとうとうヒーラーと結ばれることはなかった。なにしろヒーラーは死んでしまったのだ。そう解釈した場合、ジョーダンはインド映画の鉄則を越えることができなかったといえる。ジョーダンは結婚を越えた恋愛を成就させることができず、「Rockstar」は結婚を越えた恋愛を肯定的に描くまでの冒険はしなかったと言える。ところが、スーフィズム的な考えを導入すると、この映画の解釈はガラリと変わる。スーフィズムでは、元々神と魂は一体のものであるが、生を受けた瞬間に魂は神から分離しこの地上に降りて来るとされる。よって、死は神と再び合一する喜ばしい機会となる。スーフィズムの詩では、神と別れた悲しみと、神との再合一を恋い焦がれる気持ちが繰り返し歌われる。様々な比喩も使われるが、多いのが鳥と鳥かごと大空の喩えである。すなわち、魂は鳥、身体は鳥かご、神は大空である。鳥は鳥かごの中で大空への飛翔を夢見る。魂は身体の中で神との再合一を求める。ジョーダンとヒーラーの恋愛において、ジョーダンとヒーラーは元々一体のもの、つまり運命の人同士だったと考えられる。よって、離れ離れになることで、ジョーダンは心の平安が得られず、ヒーラーは健康にならなかった。ジョーダンは大空、ヒーラーは鳥としよう。鳥なき空、空なき鳥がどうか、想像してみるといい。そしてヒーラーの既婚ステータスは鳥かごである。前述の通り、インド映画の世界ではこの鳥かごは絶対的なもので、壊れることも扉が開くこともない。ヒーラーは結婚という鳥かごに閉じ込められてしまった。この鳥かごを破るには、ヒーラーという肉体が死ぬしかなかった。ヒーラーの肉体は死んだが、魂は自由となり、やっとジョーダンと共になれたのである。

つまり、イムティヤーズ・アリー監督は「Rockstar」において、インドに根付くスーフィズムの思想を使って、貞操や不倫と言った概念を超越し、インド映画のタブーを克服することに成功したのである。それがこの映画の最大の意義である。

ヒーラーを思うひたむきな性格と感情を巧みに表現するため、敢えて主人公の職業はロックスターとなったのであろう。ジョーダンは、思い立ったら脇目もふらずに実行するタイプの人間であり、それがしばしば周囲との衝突を引き起こして来た。ヒーラーを失ってからは暴力性も加わり、暴力沙汰にも事欠かなかった。しかし、そういう暴力性がロックスターとしてのイメージアップに役立ち、一躍大人気となる。そして同時に、ヒーラーへのひたむきな慕情も説得力を持ち、ロマンス映画としての成功にもつながった。

この作品を、ジョーダンの人間的成長や音楽的発展を追う物語と考えることもできる。しかし、その観点から見るとこの映画は途端に弱くなる。おそらく編集の都合もあるのであろうが、ジョーダンの自伝的ストーリー部分はかなり交錯しており、整合性がない部分も散見される。特にカーングラー遠征前後やヴェローナでのコンサート前のシークエンスはつながりがよく分からなかった。「Saadda Haq」の中で断片的に登場するマクロードガンジでのコンサートは、元々このカーングラーでのシーンに使われるものだったのではなかろうか、ヴェローナのシーンももっと長かったのではなかろうか、と思われた。ジョーダンが音楽にのめり込むきっかけや、音楽の才能を開花させて行く過程なども丁寧に描写されていたとは言い難い。それを補うかのように、公式ウェブサイトでは、劇中に登場しないサイドストーリーがいくつか紹介されているが、あくまで補足であり、映画の評価にそれらを盛り込むことはできない。

カットバックの手法が頻繁にかつ乱暴に使われているため、ある程度の理解力のある観客でなければストーリーを追うだけで一苦労だと思われる。ヴェローナのコロッセウムでのコンサートが「現在」の時間軸として冒頭と最後に出て来て、映画の大半は過去の回想という形で語られるが、その回想の中にもさらに回想が出て来たりして、非常に分かりにくい構成の映画である。都市部マルチプレックスの観客層ならば付いて来られるだろうが、地方の単館では厳しいだろう。

ちなみに、インターミッション前後において、遠くに城の見える美しい草原が出て来て、そこでジョーダンとヒーラーはキスをした後に諍いをするが、おそらく監督はその草原をルーミーの歌う「広場」と想定したのではないかと思う。劇中でもっとも印象的なシーンのひとつだ。あの草原がビジュアル的な「広場」だとしたら、精神的な「広場」は、カーングラーで白いシーツに二人でくるまるシーンだ。そしてこの「誰もいない世界」で、ヒーラーは妊娠したと考えていいだろう。また、ジョーダンとヒーラーがハグするシーンがいくつか出て来るが、そのひとつひとつが非常に美しく繊細であった。この部分だけ切り取っても、イムティヤーズ・アリー監督のロマンス映画スキルの高さがうかがわれる。

ミュージシャンを主人公にした映画であり、他のインド映画に比べて音楽の質が映画の質に与える影響の比重は大きい。その点で「Rockstar」は抜かりがない。何と言ってもアカデミー賞受賞の世界的音楽家ARレヘマーンを音楽監督に起用しているのだ。事前に発売されたサントラCDを聞いたときには、意外にロックソングが少ないことに驚いたものだったが、映画のストーリーを追う中で改めて音楽を聴いてみると、どれもシーンに合った曲となっており、映画と音楽の融合性・親和性は非常に高かった。

挿入歌中、曲調・歌詞共にもっとも力強い曲はロック・ソング「Saadda Haq」だ。ジョーダンがチェコで逮捕され、インドに移送されて来たときに流れる曲である。すぐに釈放されたのか、曲の中盤からはジョーダンが各地のステージでライブをしているシーンとなる。舞台となるのは主にデリー、ムンバイー、そしてマクロードガンジの3ヶ所である。特にマクロードガンジでのロケシーンは強烈だ。マクロードガンジとはつまり、チベット亡命政府のお膝元ダラムシャーラーのことであり、集まったチベット難民やチベット僧の前でジョーダンはこの歌を歌う。サビ部分で歌われているのは「オレたちの権利をここに置いて行け」というメッセージで、抑圧されている人々に送る反政府ソングとなっており、チベット難民にとっては反中共政府、チベット独立支持の歌となる。チベット難民たちは「フリーチベット」と書かれた横断幕やチベット国旗を掲げている。残念なことに検閲で「チベット」の文字にぼかしが掛けられてしまっていたが、チベット国旗はそのまま映っていた。また、「Saadda Haq」はチベット問題だけでなく、様々な問題に歌詞や映像で触れており、例えば自然保護団体の偽善やカシュミール問題などにも婉曲的に言及している。近年のヒンディー語映画ソングの中では極めて政治色の強い問題曲である。また、この曲で力強いギターリフを演奏しているのはオーストラリア人女性ギタリスト、オリアンティ・パナガリス。オリアンティはマイケル・ジャクソンの「This Is It」で一躍有名となった人物で、ARレヘマーンが引っ張って来たらしい。

ルーミーの詩をベースにし、全体的にスーフィー色の強いストーリーとなっている中で、カッワーリー曲「Kun Faya Kun」は特に目立つ。ジョーダンがニザームッディーン廟で寝泊まりしているシーンで流れる。曲中でも繰り返される「クン・ファヤクーン」とは、コーランに何度も登場するアラビア語のフレーズであり、言葉を補って訳せば「アッラーが『有れ』と言えばもうそこに有る」という意味である。つまり、神が望むことは瞬時に実現されることを示している。また、曲中には「私から私を解放しておくれ」というヒンディー語の印象的なフレーズもあり、曲調のみならず歌詞もスーフィズムにどっぷり浸かっている。

クライマックスで使われるのは「Naadaan Parindey(無邪気な鳥よ)」。前述の通り、ここで歌われている鳥は、スーフィー詩で歌われる魂のことだと考えていいだろう。クライマックスにしては弱い曲だと感じたが、監督がファナー(死滅)を思わせるミステリアスなエンディングを望んだのだろう、不思議な余韻を残すのに貢献していた。

他に民謡風「Katiya Karun」やタンゴ風「Hawaa Hawaa」など、明るい曲も多い。全曲中では「Katiya karun」が一番人気のようだ。インド人は意外にこういうリズムカルな曲が好きなようで、「Love Aaj Kal」でも同じようなアレンジの「Chor Bazaari」が一番人気だった。多くの曲を歌っているのはモーヒト・チャウハーンで、彼の声がそのままジョーダンの声となっていた。音楽を総括すると、「Rockstar」のサントラCDは十分に買いである。

「Rockstar」は、人気はトップクラスながらヒット作に必ずしも恵まれていなかったランビール・カプールを名実共にトップスターに押し上げる作品となるだろう。大学時代の挙動不審な仕草から、ロックスターとして成熟した後の怒りと焦燥感に満ちた表情まで、役になりきった絶妙の演技であった。また、この映画のためにランビール・カプールはギターを習得したらしい。とは言ってもその腕のほどは疑問で、序盤のオーディションシーンで実際に彼がギターを弾く手つきを見ると、とてもじゃないがギターを弾けるとは思えなかった。

ヒロインのナルギス・ファクリーは、パーキスターン人の父とチェコ人の母を持つ米国人モデルで、本作が映画デビュー作となる。怒ったり泣いたり感情の起伏の激しい忙しい役で、必ずしも上品な演技ではなかったが、デビュー作でこのレベルの演技ができるならば、今後も十分期待できるだろう。しかし、既に30歳を越えているので、この路線のままではすぐに行き詰まるかもしれない。現在トップを争っている若手女優カトリーナ・カイフやディーピカー・パードゥコーンらを脅かす存在にはならないだろう。

「Rockstar」は、2011年8月14日に亡くなった往年の名優シャンミー・カプールの遺作ともなった。シャンミー・カプールは「映画カースト」カプール一族の祖プリトヴィーラージ・カプールの次男で、ランビール・カプールにとっては大叔父に当たる。数々の名作に出演して来ているのだが、その中でも「Junglee」(1961年)の中で編み出した「ヤーフー!」という奇妙な叫び声で今でも愛されている。最近はほとんど銀幕から遠ざかっていたのだが、死期を悟っていたのであろうか、この「Rockstar」で久し振りに出演し、印象的な演技を遺して去って行った。カメオ出演ではなく、とても重要な役である。「Rockstar」はシャンミー・カプールへのオマージュも忘れておらず、映画冒頭に「ヤーフー」のロゴと共に彼の似顔絵が映し出され、劇中には代表作「Kashmir Ki Kali」(1964年)のパロディーもあった。劇中でジョーダンとヒーラーが見たブルーフィルム「Jungli Jawani(ワイルドな若さ)」も、シャンミー・カプールの「Junglee」に掛けているのかもしれない。

セカンド・ヒロインとしてアディティ・ラーオ・ハイダリーという女優がシーナーというテレビリポーターを演じていた。「Delhi-6」(2009年)や「Yeh Saali Zindagi」(2011年)にも脇役出演していたが、今回はかなり目立つ役を得た。しかしストーリーの進行上、あまり役割はない。ジョーダンにキスをし、誘惑するシーンくらいが印象に残ったぐらいだ。弱いキャラクターだった。

言語はヒンディー語であるが、デリーの大学生が食堂でだべっているのをそのまま録音したような、かなり写実的な台詞回しだった上に、撮影と同時録音されているのか、聴き取りにくい部分が多かった。

イムティヤーズ・アリー監督の作品らしく、舞台がころころ変わり、ロードムービー的テイストがあった。デリーのシーンでは、典型的なインド門に加え、オールドデリーの路地やいくつかの遺跡――ハウズ・カースやトゥグラカーバードなど――やデリー大学のキャンパスが出て来ていた。シュリーナガルのシーンでは本当にシュリーナガルで撮影されていたし、雪で覆われたカシュミール地方の山道をバイクで疾走するシーンもあった。プラハでもバイクに乗って市街地や郊外を走るシーンがあった。とにかく旅情溢れる映画であった。

ファッションにも注目したい。ジョーダンは、音楽的成長を遂げる度にファッションを変えており、彼の服装や持ち物は彼自身以上に自己主張をしている。スーフィー聖者、軍人、バックパッカー、ジプシーなどをごちゃまぜにしたようなジョーダンのユニークな出で立ちは非常にかっこいい。また、彼が持ち変えて行くギターにも細かいこだわりがあり、初期のローカル・ギターから始まり、最終的にはギブソン339やギブソン・レスポールなどの国際ブランド・ギターに帰着する。ギターストラップもファッションの一部で、ストーリーが進む事に装飾が増えて行く。これらのジョーダン・ファッションについての解説も公式ウェブサイトで見られる。映画を観た後に読むと面白いだろう。

「Rockstar」は、またひとつイムティヤーズ・アリー監督の傑作ロマンス映画である。インドのロマンス映画の境界を、スーフィズムの翼でもって越えんと試みる意欲作でもある。ARレヘマーンによる音楽もストーリーにマッチしているし、ランビール・カプールの演技も素晴らしい。このレベルの高みに達したロマンス映画は、多分イムティヤーズ・アリー監督自身しか越えられないだろう。カットバックを多用し過ぎて筋を追うのが多少困難なのを除けば文句なし。必見の映画である。