インドはセキュラリズム(世俗主義/政教分離主義)を標榜する国家であり、インドに国教はない。しかしながら、インドの全人口の8割弱がヒンドゥー教徒とされており、ヒンドゥー教が多数派を占めている国であることは否定のしようがない。当然、インドでもっともよく目にする宗教はヒンドゥー教になる。よって、インド映画の主人公や登場人物も、特に提示がなければヒンドゥー教徒だと考えていい。

ヒンドゥー教とは

ヒンドゥー教は、日本の神道と似た、自然崇拝に端を発した自然宗教であり、創始者はいない。日本では「ヒンズー教」とやや古風な表記をされることもあるが、より原音に近い「ヒンドゥー教」に統一していきたい。

かつてインダス河やインダス河下流域は「スィンドゥ(Sindhu)」と呼ばれていた。現パーキスターン領のスィンド(Sindh)地方がそれに当たる。インダス河以西に住むペルシア人などがその地方を「ヒンド(Hind)」と呼んだが、それは「スィンド」の訛った形であった。それがやがてインド全体を指して呼ぶ地域名になり、そこに住む人々やその宗教が「ヒンドゥー(Hindu)」と呼ばれるようになった。よって、広義で解釈すれば、「ヒンドゥー教」は正に「インド教」になる。

一般にヒンドゥー教は多神教とされる。ヒンドゥー教の神様の数は3,300万とも3億3,000万ともされ、神道でいわれる「八百万の神」よりも遥かに数が多い。この差は、両国の人口の差と考えると面白いかもしれない。だが、一方でヒンドゥー教には一神教的な側面もあり、それら数多の神々の根源はひとつという考えも流布しているので一筋縄ではいかない。

ヒンドゥー教の起源を高校の世界史的に簡潔に解説するならば、ヒンドゥー教はヴェーダ教及びバラモン教と呼ばれる過程を経て成立した宗教である。

インダス文明崩壊後のインド亜大陸北西部で優勢になった人々は「アーリヤ」を自称したが、彼らの間では、自然崇拝を基本とする宗教が信仰されていた。その教義が整理され、聖典または経典として徐々に4つのヴェーダが成立していった。リグヴェーダ、サーマヴェーダ、ヤジュルヴェーダ、アタルヴァヴェーダである。これらのヴェーダを信仰と祭祀の拠り所としていたため、アーリヤ人の宗教は後世に「ヴェーダ教」と呼ばれるようになった。また、ヴェーダが成立する過程と考えられる紀元前15世紀から紀元前5世紀くらいのざっくりとした期間をヴェーダ時代と呼ぶ。

一方、アーリヤ人の中で、ヴェーダの知恵を受け継ぎ、司祭職を務めてきた人々がブラーフマン(バラモン)であり、その権威が高まることで、ブラーフマンをヒエラルキーの頂点とするブラーフマニズム(バラモン教)に発展していった。「ブラーフマニズム」や「バラモン教」という呼び名も、後世に便宜的に作られたものである。

ブラーフマンがインド社会の中で絶対的かつ独占的な権威を誇るようになったことで、ブラーフマン以外の階級に属する人々からブラーフマンに対する批判が強まり、仏教やジャイナ教などの新興宗教が生まれた。紀元前5世紀前後のことである。その批判を受け入れながら、インド各地の土着宗教も取り込み、寺院の建設や神像の製作などの新しい潮流にも積極的に乗る形で成立したのがヒンドゥー教だ。仏教やジャイナ教が教条主義的になってやがてインド亜大陸で勢力を失っていったのに対し、ヒンドゥー教には固定された教義がなく、非常に柔軟かつ包括的で、インド人の気質にもっとも合っていたといえる。

あまりに実態が多様であるため、元々ヒンドゥー教は特定の宗教ではなかったという見方もできる。7世紀にアラビア半島でイスラーム教が成立し、同世紀内には早速インドにも伝播した。やがて、インド亜大陸はイスラーム教徒の為政者による侵攻を受けるようになり、13世紀にはイスラーム教の政権が完全に確立した。外来の宗教がインド社会に入ってきたことで、土着の宗教が際立った。こうして、イスラーム教に対して「ヒンドの宗教」ということで、それまでインドで信仰されていたあらゆる宗教が「ヒンドゥー教」としてまとめて呼ばれるようになり、やがて独立した宗教として見なされるようになったと考える方が分かりやすいかもしれない。

ちなみに、ヒンドゥー教徒自身は、自分たちの宗教を「सनातन धर्म」と呼ぶ。「永遠の宗教」という意味である。

ヒンドゥー教の教義と神様

ヒンドゥー教はヴェーダ教やバラモン教の伝統も受け継いでいるが、現代のヒンドゥー教徒が心の拠り所にしているのはヴェーダでもないし、ヴェーダ時代の神々でもない。

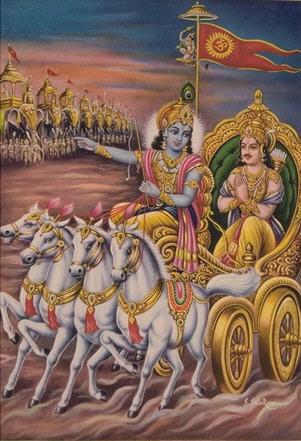

現代のヒンドゥー教において聖典扱いされているのは、「マハーバーラタ」においてクリシュナがアルジュナに説いた「バガヴァドギーター」である。マハーバーラタ戦争では、同じ一族がパーンダヴァ軍とカウラヴァ軍に分かれて激突することになるが、戦争の前にアルジュナは御者クリシュナに、親族同士での殺し合いに躊躇していることを相談する。それに対しクリシュナは、輪廻転生などのこの世の原理を教え、与えられた使命を果たすことこそが進むべき道であると説く。この教えは「バガヴァドギーター」と呼ばれ、ヒンドゥー教徒の行動規範になっている。

とはいっても、「バガヴァドギーター」が絶対的な聖典というわけでもない。普遍的な教典のないヒンドゥー教徒の教義を説明しようとすると、どうしても矛盾することを言わざるを得なくなる。基本的に不殺生主義であり、菜食主義者が多いが、肉食するヒンドゥー教徒も少なくない。牛は神聖な動物であり、肉食主義者であっても牛肉は絶対に食べないとされるが、牛肉を食べるヒンドゥー教徒のコミュニティーもある。生きとし生けるものは生まれ変わりを繰り返すという輪廻転生の死生観を持っているが、天国と地獄の観念や祖先崇拝の習慣も持ち合わせている。ヒンドゥー教徒は死後、火葬され、遺族がその遺灰を河などに流す習慣があるため、基本的に墓を作らないが、墓を作るヒンドゥー教の一派もある。カースト制度はヒンドゥー教特有の悪習とされることがあるが、インドでは別にヒンドゥー教徒のみがカースト制度に縛られているわけではなく、インドに生まれた者は必ずカースト制度かそれに類似する序列の中に位置づけられてしまう。

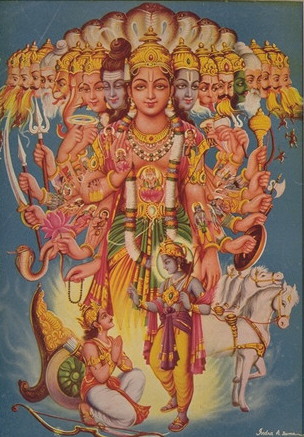

現在のインドの街角にはヒンドゥー教の神様を至るところで目にするが、それらの多くは、ヒンドゥー教成立後に人気が出て来た神様たちである。破壊の神シヴァ、世界を維持する神ヴィシュヌ、シヴァの妻で戦いの女神ドゥルガー、ヴィシュヌの妻で富の女神ラクシュミー、学問と芸術の女神サラスワティー、富と学問の象神ガネーシャ、ヴィシュヌの化身であるラーマ(参照)やクリシュナ、猿の将軍ハヌマーン(参照)などが現在のインドで主に信仰されているヒンドゥー教の神様である。地域ごとに人気のある神様が違うのも面白い。例えばベンガル地方ではドゥルガーが人気で、マハーラーシュトラ地方ではガネーシャが人気である。そして、年間を通して、それぞれの神様に関連する祭りが祝われるため、ヒンドゥー教の祭りの数は非常に多い。

インド各地で伝統的に信仰されていた土着の神々も、このパンテオンの中に組み込まれ、ヒンドゥー教の一部ということになっていった。ヒンドゥー教拡大に寄与したのはシヴァ派とヴィシュヌ派の2派閥だが、基本的にシヴァは各地の土着の神と結婚したり、子供とすることで勢力を拡大し、ヴィシュヌは各地の神を化身として取り込むことで勢力を拡大した。

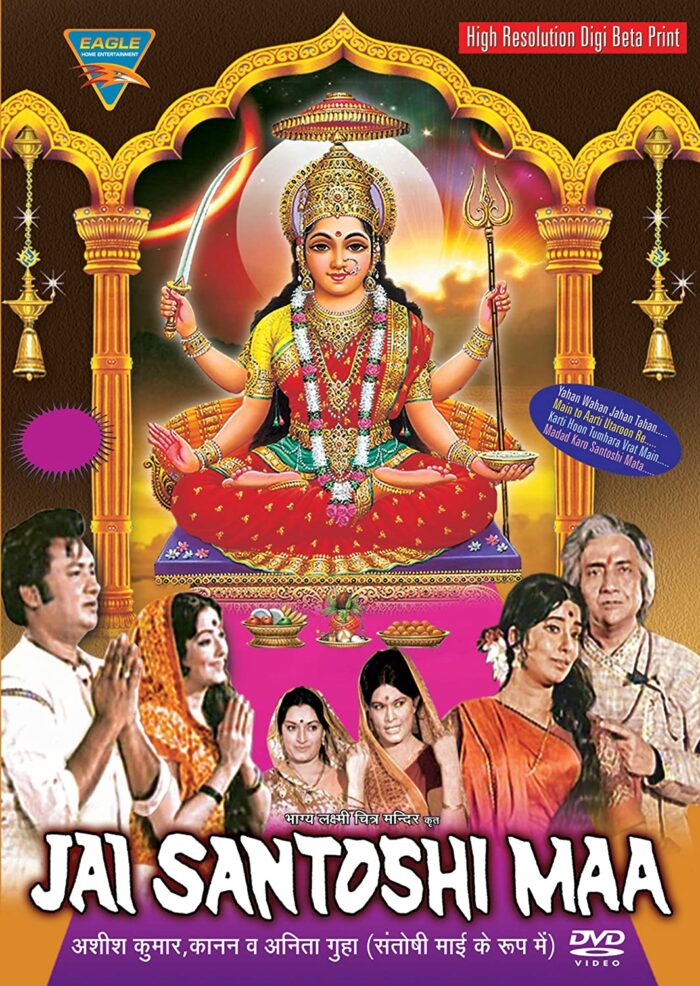

映画とヒンドゥー教の関わりの中で興味深い現象は、「Jai Santoshi Maa」(1975年)という映画を巡るものだ。この映画には、何でも願いを叶えてくれるサントーシー女神が登場するが、映画が大ヒットしたことにより、インド各地でサントーシー女神が信仰されるようになった。この映画公開前にはサントーシー女神などは存在しなかったとされており、映画が神様をひとつ作り出してしまったという、世界でも稀な例として語り継がれている。逆にいえば、ヒンドゥー教はそこまで懐が深い宗教なのである。

実はサントーシー女神に限らず、現在でも新たに様々な神格が誕生している。戦争での殉死者を祀る寺院、映画スターを祀る寺院、バイクを祀る寺院など、インド各地で珍寺院の存在が確認されている。

シンボル

ヒンドゥー教を象徴するシンボルとして聖音「ॐ(オーム)」が使われることが多い。アルファベットでは「Om」もしくは「Aum」と表記される。これは日本語の慣用句「阿吽の呼吸」の「阿吽(あうん)」の由来でもある。「あ」から始まり「ん」で終わるということで、宇宙の開始から終わりまでを一言で表しているとされる。かつて日本で地下鉄サリン事件などを起こした新興宗教団体「オウム真理教」の「オウム」もこれだ。

ヒンドゥー教徒は白色の白檀や赤色の辰砂などで額に模様を描いていることが多い。これは「तिलक」などと呼ばれる。模様によってその人が所属する宗派が分かるようになっている。縦基調のデザインはヴィシュヌ派、横基調のデザインはシヴァ派など、慣れると分かるようになる。

ヒンドゥー教の僧侶はサフラン色の装束を身にまとっていることから、色でいえばサフラン色がヒンドゥー教を象徴する。ヒンディー語では「भगवा」という。インドの国旗は三色旗だが、その内のオレンジ色の部分は、ヒンドゥー教を象徴するという解釈の仕方もある。

聖地

ヒンドゥー教の聖地はインド全土に散らばっており、大小様々である。多分に漏れず、それらを体系的にまとめることは容易ではない。

ヒンドゥー教四大聖地といえば、12年に一度の大祭クンブメーラーが行われるハリドワール、プラヤーグラージ(旧イラーハーバード)、ナーシク、ウッジャインを指すこともあるし、「チャールダーム」と呼ばれるバドリーナート、プリー、ドワールカ、ラーメーシュワラムを指すこともある。シヴァの妻サティーの身体の一部が落ちたとされる女神信仰の聖地シャクティピートはインド中に何十箇所も存在する。ラーマの生まれたアヨーディヤー、クリシュナの生まれたマトゥラーなども大きな聖地であるし、ガンジス河の代名詞ヴァーラーナスィーをヒンドゥー教最大の聖地とする見方も有力である。ヒンドゥー教七大聖地といえば、ヴァーラーナスィー、ハリドワール、カーンチープラム、マトゥラー、アヨーディヤー、ドワールカー、ウッジャインになる。端的にいえば、キリスト教のヴァティカン(バチカン)やイスラーム教のマッカ(メッカ)のような、絶対的権威を誇る聖地はヒンドゥー教には存在しない。

インド国外のヒンドゥー教聖地としては、チベットにあるカイラース山やマーンサローヴァル湖などが挙げられる。パーキスターン領になった地域にも、ヒングラージ女神寺院など、ヒンドゥー教の聖地とされる場所はあるが、インド人にはなかなか参拝しにくい。また、インドと同じく8割の国民がヒンドゥー教徒を信仰するネパールにも、パシュパティナート寺院など、ヒンドゥー教の聖地が点在している。

ヒンドゥー教徒は、宗教行為としての沐浴を重視し、火葬の後に遺灰を水に流すこともあって、河川を信仰対象にしている。ガンガー女神、サラスワティー女神など、河川がそのまま女神の姿で祀られているのも興味深い現象である。北インドから東インドにかけて流れるガンジス河(ガンガー河)はもっとも神聖視される河川だが、それに留まらず、インド亜大陸を流れる主要な河川は漏れなく「聖なる河」の扱いを受けているといっても過言ではない。ヒンドゥー教の聖地は、河の水源か河沿いにあることが多いことも特筆すべきである。

ヒンドゥー教至上主義

世界最大の民主主義国であるインドの政治は、独立以来、国民をどのように線引きして票田とするかによって動いてきた。独立当初は地主階級が自分の影響下にある人々を引き連れて国民会議派を支持したことで、国民会議派の長期政権が実現した。何を基準に線引きするともっとも効果的かはその時々の国内情勢によって異なり、一時期には特定のカーストの利害を代弁する政党が勢力を伸ばしたこともあった。地方政界では、地域性や言語などの保護・振興を党是とした政党が支持を集める傾向にある。

だが、インド社会を切り取るもっとも決定的な線は宗教である。政教分離を原理原則とする世俗主義国家において、宗教を票田にすることは意図的に憚られてきたところがあったのだが、1980年代から、多数派のヒンドゥー教徒を票田として政治的な力を獲得しようとする人々が台頭し始めた。いわゆるヒンドゥー教至上主義で、ヒンディー語では「हिंदुत्व」、アルファベット表記では「Hindutva」と書かれる。

この動きは当初、インド社会から警戒心をもって受け止められていたのだが、バーブリー・マスジド破壊事件(参照)など、いくつかの事件を経て徐々に支持を集めるようになり、現在のインド人民党(BJP)とその支持勢力に発展した。一般にヒンドゥー教至上主義政党とされるBJPは、一旦1998年から2004年までアタル・ビハーリー・ヴァージペーイーのリーダーシップの下に政権を担った後、野に下った。そして2014年にナレーンドラ・モーディーの圧倒的なカリスマ性を前面に押し出して再び政権に返り咲き、以降、長期政権を実現している。

モーディー政権時代にはヒンドゥー教徒を優先する政策が目立つようになった。ヒンドゥー教聖地の整備が積極的に進み、牛肉食に対する規制が強化された。一方、イスラーム教徒に対する締め付けが強くなった。ヒンドゥー教徒の歴史観では、中世、平和に暮らしていたヒンドゥー教徒が、外来のイスラーム教徒の侵攻を受けて支配されるようになったというものが一般的で、ヒンドゥー教の振興はイスラーム教の抑制とセットになることが多い。例えば、イスラーム教徒が多く住むカシュミール地方がインドに完全併合された。イスラーム教徒女性の権利を守ることで相対的にイスラーム教徒男性の特権をそぐ政策も実行に移された。

ヒンディー語映画界においても、この潮流に乗る形で、イスラーム教徒の侵略者に立ち向かったヒンドゥー教徒の英雄を題材にすることが多くなった。「Bajirao Mastani」(2015年)や「Padmaavat」(2018年/邦題:パドマーワト 女神の誕生)がその代表例である。ただし、現代政治ならまだしも、中世において宗教を唯一の拠り所として戦争が行われることは稀だったことは理解しておかなければならない。ヒンドゥー教徒の支配者もイスラーム教徒の支配者も、宗教の別なく有能な人材を登用していたのであり、戦争が行われるときは、あらゆる宗教の人々が入り乱れての戦いになっていた。十字軍的な歴史観をインド史に持ち込むべきではないが、現代に作られる時代劇には、ヒンドゥー教至上主義のイデオロギーが反映されていることがある。

宗教職

ヒンドゥー教に創始者はいないというのは前述の通りだが、ヒンドゥー教の世界観に立脚した新宗派の立ち上げは続いており、それらの宗派を始めた教祖やそれを受け継いだ宗教指導者の類は星の数ほど存在する。彼らは一般に「グル(Guru)」、「バーバー(Baba)」、「スワーミー(Swami)」などと呼ばれる。ヒンディー語で書くと「गुरु」、「बाबा」、「स्वामी」である。一部の教祖は強大な政治力および経済力を持つに至っている。サティヤ・サーイーバーバーやバーバー・ラームデーヴなどが代表例である。その一方で、性的虐待や詐欺などの容疑で逮捕される怪しげな教祖も少なくない。また、教団を持つまでもないが、村人などから敬われているローカルなバーバーも存在する。「バーバー」という言葉は、規模の大小関係なく、宗教的に指導的な立場にある人に対して使われる。占星術師「ज्योतिषी」や呪術師「तांत्रिक」なども「バーバー」の範疇である。

憲法で国民の宗教感情が強力に守られているインドでは、映画で宗教そのものが批判されることは少ない。だが、新興教団の教祖はよく批判の対象になる。「PK」(2014年/邦題:ピーケイ)がその好例だ。メインテーマでなくても、道化役のような形でグルやバーバーが登場する映画は非常に多い。

また、インド全土の宗教聖地を遊行する遊行者は「サードゥ(Sadhu)」と呼ばれており、やはりインド映画ではよく目にする存在だ。ヒンディー語で書くと「साधु」である。サードゥたちも「バーバー」と呼ばれることがある。ヒンドゥー教最大の聖地ヴァーラーナスィーを舞台にした映画でサードゥが映らない映画はないだろう。

一方、寺院で神様と信者の橋渡し役をしたり、結婚式の儀式などを行ったりする僧侶は「パンディト(Pandit)」とか「プジャーリー(Pujari)」などと呼ばれる。ヒンディー語で書くと「पंडित」と「पुजारी」である。彼らはカーストでいえばブラーフマンだが、ブラーフマンなら誰でもそのような儀式を執り行うことができるかといえば違うようである。きちんと「グルクル(Gurukul)」などの宗教学校に通って祭祀の方法などを学ぶ必要があるようだ。