人は死んだ後どうなるかは、世界中の宗教の関心事である。ヒンドゥー教をはじめ、インドで生まれた宗教は、輪廻転生という死生観の上に成立していることがほとんどだ。身体は滅びても魂は不滅で、生きとし生けるもの全ては、生と死、そして生まれ変わりを繰り返すのである。輪廻転生はヒンディー語では「पुनर्जन्म」または「संसार」という。漢字の読みは、「りんねてんせい」「りんねてんしょう」どちらでもいいようだ。輪廻転生のサイクルが永遠に続くのか、それともどこかで終わりがあるのか、輪廻転生の先に何があるのかなどについては、宗教や宗派によって見方が異なる。

ヒンドゥー教において輪廻転生の最大の根拠となっているのは、ヒンドゥー教徒が聖典として拠り所とするバガヴァドギーターに収められた下記の詩節である。

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय

バガヴァドギーター第2章22節

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा

न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।

人間が古い衣服を脱ぎ捨て

新しい衣服を身にまとうように

魂は古い身体を捨てて

新しい身体を身にまとう

輪廻転生とセットで信じられているのが因果応報の法則である。前世の行いが現世の幸不幸に影響するという考え方であり、ヒンドゥー教徒はよりよい来世を生きるために現世で善行を積もうとする。同時に、現世の不幸は前世に原因があると考えられる。前世の行為は取り返しがつかないため、この部分だけを切り取ればインド人の多くは運命論を信じているといえる。

このような死生観を反映し、インド映画には、輪廻転生のコンセプトが前提となって構成された一連の作品群が存在する。ひとつのジャンルを構成しているといっても過言ではないだろう。主人公が一度は死ぬが、生まれ変わった後のストーリーがまだまだ続くという構造になっていることが一般的だが、日常生活を送る上で前世の記憶が蘇ってくるという展開もある。

インド映画では、上映時間の中間点にインターミッション(中休み)が差し挟まれる習慣があり、前半を前世、後半を現世というように配置しやすい事情もある。また、スターシステムを採用するインド映画界では、一人のスターに何役も任せるのが一般的だ。高額なギャラを支払ってスターを引き込んだからにはなるべく使い倒したいというプロデューサー側の思惑もあるし、他のスターを起用されるくらいなら自分で目立つ役を全部演じて映画を独り占めしたいというスター側の独占欲もある。生まれ変わりということなら、同じ俳優が前世の役と現世の役の両方を演じてもおかしくない。これら全ての要素が合わさって、業界内に輪廻転生映画が好んで作られる土壌を形成している。

輪廻転生をストーリーに組み込んだ映画として有名なのは「Karz」(1980年)や「Karan Arjun」(1995年)である。どちらも、前半で不幸な死に方をした主人公が、後半で生まれ変わって復讐を果たすというストーリーだ。もっとも古い例では、インド初のホラー映画と称される「Mahal」(1949年)にて輪廻転生が主題になっているのを見出すことができる。

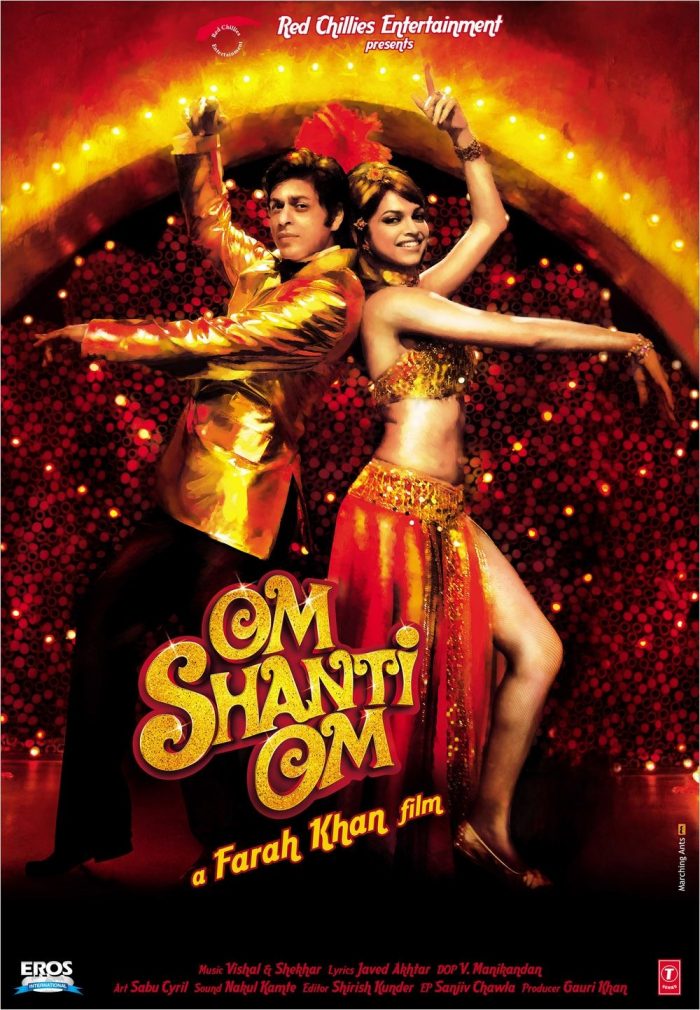

21世紀に入っても輪廻転生映画の製作は続き、いくつかは大ヒットを記録した。一番有名なのは、日本でも劇場一般公開された「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)であろう。上述の「Karz」の翻案といえる内容で、前半は1977年の前世、後半は2007年の現世という構成になっており、主演のシャールク・カーンが前世と現世で一人二役を演じる。

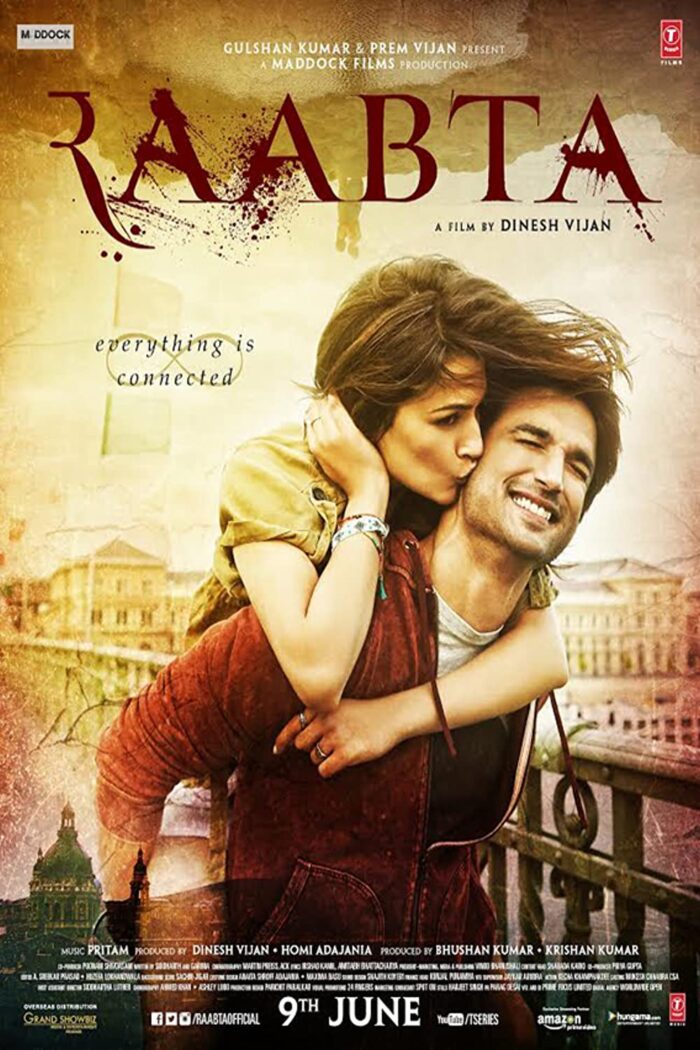

他にも、「Phhir」(2011年)、「Dangerous Ishhq 3D」(2012年)、「Teri Meri Kahaani」(2012年)、「Janleva 555」(2012年)、「Raabta」(2017年)、「Atithi Bhooto Bhava」(2022年)など、輪廻転生をストーリーに組み込んだ映画がいくつも作られている。「Cargo」(2019年)に至っては輪廻転生をSF映画に料理してしまっており、一見の価値がある。テルグ語映画になるが、「Magadheera」(2009年/邦題:マガディーラ 勇者転生)も典型的な輪廻転生映画だ。

インドの輪廻転生映画において、生まれ変わった後の姿は人間とは限らない。テルグ語映画「Eega」(2012年)のヒンディー語吹替版「Makkhi」(2012年/邦題:マッキー)では主人公はハエに生まれ変わるし、「Taarzan」(2004年)に至っては自動車に生まれ変わる。

輪廻転生がストーリーの主軸にはならなくても、台詞の中で輪廻転生に触れられたり、前世や来世の話が出て来る映画は枚挙に暇がない。主人公が最後に死んでしまう悲しいエンディングでも、生まれ変わりを示唆するだけで一筋の光明が差し込む。「Raanjhanaa」(2013年)のラストは正にそんな感じだった。

仏教やヒンドゥー教では、輪廻転生の鎖から解き放たれることを「ニルヴァーナ」、ヒンディー語では「निर्वाण」と呼ぶ。日本語では「涅槃」と訳されている。「モークシャ」、ヒンディー語では「मोक्ष」という言葉も同様の意味で使われる。日本語では「解脱」である。生と死を繰り返す不滅の魂が最終的に目指すのはこのニルヴァーナまたはモークシャであり、そのためには何世にもわたって功徳を積まなければならない。

ヒンドゥー教徒がヴァーラーナスィーのガンジス河畔で荼毘に付されることを求めるのは、そうすることで前世の罪が洗い流され、即座にモークシャが得られると信じられているからである。だが、インド人の死生観では、やはり解脱よりも輪廻転生の方が強いように感じる。「Mukti Bhawan」(2017年/邦題:ガンジスに還る)は、ガンジス河沿いにある「死を待つ人の家」で人生の最期を迎えようとする老いた父親と、その世話をする息子の物語だった。わざわざヴァーラーナスィーで死のうとするからには、父親はモークシャを求めているのかと思って観ていたが、父が子に語った台詞の中に「生まれ変わったらカンガルーになりたい」というものがあり、結局、解脱よりも輪廻転生なのかと驚いた記憶がある。

ただし、天国・地獄の存在や最後の審判を認める終末論的世界観に立脚したキリスト教やイスラーム教もインドでは信仰されており、映画にもよく登場するし、ヒンドゥー教徒が主人公の映画であっても、「死んだら星になる」とか、「天国で見守っている」とか、別の死生観が語られることがある。結局、我々日本人と同じで、「死んだらどうなるか分からない」というのが正直なところであろう。