インドには「カシュミールからカンニャークマーリーまで」という慣用句がある。カシュミールはインド最北端の地域名であり、カンニャークマーリーはインド亜大陸最南端コモリン岬を含む地名である。これら最北端と最南端の地名を並べることで、「インド全国津々浦々」を意味する。どちらも頭文字が「K」で共通しており、響きがよくて使いやすい。日本に置き換えれば「北海道から沖縄まで」に当たる。

シャールク・カーンとディーピカー・パードゥコーン主演のヒンディー語映画「Chennai Express」(2013年/邦題:チェンナイ・エクスプレス 〜愛と勇気のヒーロー参上〜)にも、「Kashmir Main Tu Kanyakumari(僕はカシュミール、君はカンニャークマーリー)」という曲があった。北インドと南インドの出会いをテーマにしたこの映画の中では、カシュミールは北インド、カンニャークマーリーは南インドを象徴するキーワードとして使われていた。ちなみに、シャールクは北インド人、ディーピカーは南インド人である。

一方、1947年にインドから分離独立して成立した新国家パーキスターンの国名は、「パーク(純粋な)」と「スターン(国)」から成る造語である。さらにこの国名には、パーキスターンに所属すべき地名も盛り込まれているという凝った構造になっている。すなわち、「パンジャーブ」の「P」、「アフガーニヤー(北西辺境州=ハイバル・バフトゥーンハー州)」の「A」、「カシュミール」の「K」、「スィンド」の「S」、「バローチスターン」の「Tan」である。

つまり、インドもパーキスターンもカシュミールを固有の領土として捉えている。

実際には、歴史的に「カシュミール」と考えられてきた地域は印パ両国に分断されて統治されている状態である。また、その一部は、1962年の中印戦争や1963年の中パ協定を経て、現在では中国領になっている。アクサイ・チンとトランス・カラコラム回廊である。

よって、カシュミール地方は、インド、パーキスターン、中国というアジアの核保有国が領有する地政学上の要衝になっており、それ故に「南アジアの火薬庫」と呼ばれている。この現状に絡む様々な問題を一般に「カシュミール問題」と呼んでいる。

カシュミール問題はひとつではなく、国際的なレベルから国内的なレベルまで、重層的に折り重なっていることに留意が必要である。ここでは、主に下記の3つの問題について取り扱う。

- 国際紛争としてのカシュミール問題

- 国内紛争としてのカシュミール問題

- カシュミーリー・パンディト問題

繰り返すが、これらは別々の問題ではなく、相互に関連している。

カシュミールの定義

これまで「カシュミール」と表記してきたが、日本では「カシミール」という表記の方が通りがいいかもしれない。英語アルファベットでは「Kashmir」、ヒンディー語では「कश्मीर」になる。どちらでもいいが、ここでは「カシュミール」に統一している。地名の由来には、インド神話に登場する聖仙カシヤパが関連しているという説もある。

一般に「カシュミール」といった場合、広義と狭義のふたつの範囲が考えられる。

「狭義のカシュミール」とは、ヒマーラヤ山脈西部とピール・パンジャール山脈に挟まれ、ジェーラム河を中心にして形成されたカシュミール渓谷(Kashmir Valley)一帯のことを指す。ちなみに、インドの文脈で単に「谷(The Valley)」といった場合、カシュミール渓谷のことを指すことがほとんどである。中心都市はシュリーナガル(Srinagar)。「スリーナガル」と表記されることもあるが、どちらでもよい。シュリーナガルの標高は1,500mほどあるため、インド平野部と比べて気温が低い。夏はちょうど過ごしやすい気候で、冬には雪が積もる。現在、この渓谷地域はインド領になっており、ジャンムー&カシュミール州(準州)の一部を形成している。

かつてこの渓谷一帯は巨大な湖だったとされる。聖仙カシヤパがバーラームーラー(Baramulla)の堰を切ったことで湖の水が流出して干上がり、人間が住める土地が出現したという言い伝えがある。現在でも、南東部の山岳地帯から端を発したジェーラム河が渓谷に流れ込み、シュリーナガルを経由して、北西部のバーラームーラーから平野部に抜けている。

その言い伝えの真偽はともかく、カシュミール渓谷には、シュリーナガルのダル湖(Dal Lake)やソーポール(Sopore)のウラル湖(Wular Lake)など、美しい湖が各地に残っており、水資源豊かな土地である。標高が高いといっても森林限界よりは下で、渓谷を囲む山々は緑で覆われ、目に優しい。荒涼としたラダック地方の風景にもファンは多いが、まるでお伽話の光景のようなカシュミール渓谷の美しさは別格だ。涼しい気候と美しい景観が相まって、カシュミール谷は「地上の天国」と呼ばれており、インド人のハネムーン先や避暑先として圧倒的な人気を誇る場所だった。

(2012年9月12日撮影)

「カシュミール人」といった場合、一般的にはこのカシュミール渓谷に住む人々のことを指す。概して色白かつ目鼻立ちがはっきりしており、イラン人や中央アジア人などと似た顔つきをしている。彼らの話す言語はインド・アーリヤ語族のカシュミーリー語である。ヒンディー語などの北インド諸語とは親戚関係にあるが、近接するパンジャービー語ともかなり異なる言語的特徴を持っている。

一方、「広義のカシュミール」は、19世紀後半から20世紀前半まで、狭義のカシュミールを含む周辺地域を支配したジャンムー&カシュミール藩王国の版図を指す。現在の地名や行政区画では、インドのジャンムー、シュリーナガル、ラダック、パーキスターンのアーザード・ジャンムー&カシュミール(アーザード・カシュミール)、ギルギット・バルティスターン、中国のアクサイ・チンやトランス・カラコラム回廊などが含まれる。インド政府は、この「広義のカシュミール」全てがインド領であるべきだという姿勢を取っている。

「広義のカシュミール」はあまりに広大な地域であり、それぞれの地域が異なった歴史や文化を持っている。話されている言語も様々である。例えばラダックはチベット文化圏であるし、ジャンムーはパンジャーブ地方の延長にある。ここでは主に「狭義のカシュミール」であるカシュミール渓谷に絞って解説していく。

カシュミールの地理と歴史

カシュミール問題について理解するためには、前提としてその歴史もある程度知っておく必要がある。

カシュミール渓谷がインド平野部に興った王権の支配下に入ったのはマウリヤ朝の時代である。仏教を振興したアショーカ王が紀元前3世紀にカシュミール谷を領土に編入したことによって、カシュミール渓谷に仏教が伝わった。また、同じく仏教を保護したクシャーナ朝のカニシカ王も2世紀にカシュミール渓谷を支配下に収めた。おそらく涼しい気候が修学の地として適していたと思われ、カシュミール渓谷は学問の中心地として栄えた。4-5世紀の仏僧クマーラジーヴァ(鳩摩羅什)もカシュミール渓谷に留学しているし、6世紀の仏僧玄奘もカシュミール渓谷に2年間滞在して仏教を学んだ。

仏教が衰退した後も、カシュミール渓谷は引き続きヒンドゥー教の学問の中心地として繁栄した。インド亜大陸を代表する学問の中心地だった歴史を象徴するように、医学者チャラカ、文学者カーリダーサ、文法家バルトリハリ、哲学者アビナヴァグプタなど、カシュミール渓谷は数々の高名な知識人を輩出している。インドにおいてカシュミール渓谷は、一大教育拠点であり、最北端の辺境の地にありながら、ガンジス河の畔にあるヴァーラーナスィーに勝るとも劣らないインド文化揺籃の地のひとつであるという理解は、カシュミール問題を考察する上で重要な点である。

カシュミール渓谷にイスラーム教の政権が確立したのは、インドの他地域に比べたら100年以上遅く、14世紀に入ってからである。だが、インドの他地域と異なり、カシュミール渓谷では急速にイスラーム教徒が増え、多数派になった。それには、先にイスラーム化した中央アジアやイランからの人口流入や文化伝播が起きやすい地域であったことも理由として挙げられるだろう。

ムガル朝時代には、第3代皇帝アクバルの治世にカシュミール渓谷はムガル朝の支配下に置かれ、歴代の皇帝に愛される土地になった。特に第4代皇帝ジャハーンギールは毎年のようにカシュミール渓谷を訪れるほど当地を気に入り、詳細な記録も残している。ムガル朝の衰退に伴って、カシュミール渓谷の支配者はアフガーニスターンのドゥッラーニー朝、パンジャーブ地方のスィク王国と変遷し、1846年以降は、英国東インド会社と手を結んで台頭したジャンムーの王グラーブ・スィンの統治下に入り、ジャンムー&カシュミール藩王国の一部となった。英領インド時代、ジャンムー&カシュミール藩王国はハイダラーバード藩王国に次ぎ第二の面積を持つ大国であった。このジャンムー&カシュミール藩王国の最終的な版図が「広義のカシュミール」の概念を形成したことは既に述べた通りである。

印パ分離独立とカシュミール

1947年、インドとパーキスターンは分離独立(パーティション)する。当時、インド亜大陸は英国の直轄地と、藩王国の自治地域に分かれていた。分離独立当時565あった藩王国は、それぞれインドとパーキスターンのどちらかに帰属することを求められた。

このとき、ジャンムー&カシュミール藩王国全体の人口構成は、8割弱がイスラーム教徒、2割がヒンドゥー教徒だったが、地域ごとにばらつきがあった。例えば、シュリーナガルを中心としたカシュミール渓谷では、ヒンドゥー教徒の人口比は5%ほどで、イスラーム教徒が9割以上を占めていた。一方、ジャンムーではヒンドゥー教徒が7割弱、イスラーム教徒が3割弱だが、イスラーム教徒の分布は西部に偏っていた。

ジャンムー&カシュミール藩王国の当主ハリ・スィン自身はヒンドゥー教徒であったが、分離独立の日まで帰属の意思を表明しなかった。印パどちらにも属さずに独立を維持する道を模索していたといわれる。

ヒンドゥー教徒が多数派を占める民主主義国家の国民になることを嫌ったイスラーム教徒教養層の活動によって成立した新国家パーキスターンは、イスラーム教を国教にしている。その国名にカシュミールが刻まれていることからも分かるように、イスラーム教徒が多数を占めるジャンムー&カシュミール藩王国はパーキスターンに帰属するものだと想定していた。だが、同藩王国内に住むイスラーム教徒の政治的なスタンスは一枚岩ではなかった。

まず、一般的に、ジャンムー&カシュミール藩王国で多数派を占めていたイスラーム教徒は、社会的には下位層に位置づけられ、教養も低かった。人口では少数派のヒンドゥー教徒が、「ドーグラー」と呼ばれるラージプート一派や「カシュミーリー・パンディト」と呼ばれるブラーフマン一派を中心に、社会的・経済的な上位層を占めていた。よって、大半のイスラーム教徒は印パ分離独立の意味をよく理解していなかった可能性がある。

また、1930年代にカシュミール渓谷の若きリーダーとして台頭したシェーク・アブドゥッラーは、第一にハリ・スィンによる圧政の打破を目指しており、イスラーム教徒のみならず、封建制度の中で抑圧されてきた全ての人々のために活動していた。1932年に彼が立ち上げた政治組織ムスリム・カンファレンス(ムスリム評議会/Muslim Conference)は、1939年には、イスラーム教徒に限定されない、全カシュミール人のための組織を目指して、ナショナル・カンファレンス(国民評議会/National Conference)に改名し、イスラーム教徒のための組織にこだわる人々と袂を分かった。彼はインド初代首相ジャワールラール・ネルーとも親交があった。よって、彼はイスラーム国家としてのパーキスターンよりも、世俗国家としてのインドの方にカシュミール渓谷の明るい未来を予感しており、インド帰属派であった。

その一方で、ジャンムー地方西部やカシュミール渓谷西部に住むイスラーム教徒たちの間では、王族の圧政に対する不満が蓄積されており、それが分離独立を機に武力蜂起という形で爆発した。彼らはパーキスターンへの帰属を求め、パーキスターン政府の軍事的支援を積極的に受けた。これがパーキスターン領からの非正規武装勢力や正規軍の流入につながった。

態度を保留していたハリ・スィンは、藩王国がパーキスターンからの侵略を受けたことでインド政府に軍事支援を要請した。その交換条件として、彼はインドへの帰属を表明する帰属文書に署名した。文書の発効をもってインドはカシュミール地方に軍事介入し、パーキスターンと戦争状態に入った。これが第一次印パ戦争で、1947年10月から1年以上続いた。

この戦争で両軍が膠着状態に陥った戦線上に「停戦ライン(Cease-Fire Line)」が引かれ、印パ間で分割されることになった。その結果、カシュミール渓谷を含む「広義のカシュミール」の3分の2がインド側に組み込まれたため、一般的にはインドの勝利とされている。このラインは1971年の第三次印パ戦争を経て、ほぼそのまま管理ライン(Line of Control, LoC)となり、事実上の国境線となった。

ただし、印パ両国とも、停戦ライン及び管理ラインはあくまで暫定的な国境線として捉えている。つまり、インド政府は「広義のカシュミール」全土をインド領であると考えており、インド国内で販売される地図などでも、それに沿った表示を求めている。そして、「広義のカシュミール」の中のパーキスターンに実効支配されている「狭義のカシュミール」を「パーキスターンに占領されたカシュミール(Pakistan-Occupied Kashmir)」と、不当な占拠への糾弾を込めた呼称で呼んでいる。同様にパーキスターン政府は、カシュミール渓谷を含む「広義のカシュミール」全土をパーキスターン領だとし、自国が実効支配している「狭義のカシュミール」を「アーザード・カシュミール(解放されたカシュミール)」と呼んでいる。

管理ラインは北端で途切れており、その先の暫定国境線は確定していない。この一帯がシアチン氷河(Siachen Glacier)であり、標高5,400mの僻地に印パ両軍が部隊を駐屯させている。時々、両軍の間で小競り合いがあり、「世界最高度の戦場」とも呼ばれるが、この戦場での死者の多くは雪崩などの自然災害の犠牲になって生じたものだ。

第一次印パ戦争の結果、国連の仲裁の下、「広義のカシュミール」の帰属は住民投票に委ねられることになった。しかし、住民投票を行うためには、「広義のカシュミール」からの印パ両軍の撤退や治安の回復など、諸々の条件が付けられている。「広義のカシュミール」の大部分や、その核となるカシュミール渓谷の実効支配を失ったパーキスターン政府は、これ以上失うものが少ないので、早期の住民投票を求めている。一方、望むものの大部分を手に入れたインド政府は、住民投票を行わずに済まして現状維持した方が得である。よって、インド政府はパーキスターン側に、軍の撤退と分離独立後に流入した人口の排除を求めており、住民投票を引き延ばしている。両者の主張は全く噛み合っておらず、問題がいつまでも解決しない原因になっている。

この結果、インドとパーキスターンはカシュミールの領有権を巡って何度も戦争を繰り広げることになった。これが国際紛争としてのカシュミール問題になる。インドとパーキスターンの軍事的衝突は、非公式なものも含めると、以下の4回である。これらの全てにおいて「広義のカシュミール」は多かれ少なかれ戦場になっている。

- 第一次印パ戦争:1947-48年

- 第二次印パ戦争:1965年

- 第三次印パ戦争:1971年

- カールギル紛争:1999年

インド憲法第370条と35条A

インドに帰属した各藩王国はそれぞれ独自の憲法を制定する権利を与えられたが、1950年に施行されたインド憲法を全面的に受け入れることを決め、独自の憲法を制定する権利を放棄した。この結果、インド全土で統一された憲法が適用されることになった。

しかしながら、ジャンムー&カシュミール州だけは憲法制定委員会を組織し、独自の憲法を制定することにした。そしてジャンムー&カシュミール州のこの特別な地位は、インド憲法第370条に明記された。ジャンムー&カシュミール州憲法は1957年に施行されたが、その結果、同州はインドにおいて唯一、独自の憲法と旗を持つ、強力な自治権を持つ州になった。また、1954年にインド憲法に追加された第35条Aでは、藩王国時代からこの地域の住民たちに与えられていた特権が認められた。すなわち、州内の不動産購入、州公務員への就職などは、州内に住む「永住者」のみに認められた権利とされ、州外者が排除されることになった。

行政のトップの呼称や在り方も1965年まではジャンムー&カシュミール州だけ異なっていた。他州では、行政の形式的トップ「州知事(Governor)」はインド大統領から任命され派遣されるが、ジャンムー&カシュミール州では「Sadr-e-Riyasat」と呼ばれ、州内に永住権を持つ者から選出されて、インド大統領から事後承認を受けることになった。「Sadr-e-Riyasat」は「国の中心」という意味であり、「大統領」と訳すことも可能である。もっとも、「Sadr-e-Riyasat」は、元藩王ハリ・スィンの息子カラン・スィンが長い間務めており、ジャンムー&カシュミール藩王国時代の封建制度を実質的に引き継いでいた。また、他州では行政の実質的トップを「州首相(Chief Minister)」と呼ぶが、ジャンムー&カシュミール州では「首相(Prime Minister)」と呼ばれた。

ジャンムー&カシュミール州の初代首相を務めたのがシェーク・アブドゥッラーだった。1930年代にカシュミール人の指導者として台頭し、「カシュミールの獅子」と呼ばれたシェークは、1982年に死去するまで、カシュミール政治の中心にいた。彼と中央政府の関係には浮き沈みがあり、彼の政治的スタンスも時代の趨勢に合わせて変化があったが、印パ分離独立後のカシュミール情勢は、彼の死までは、彼の動向を中心に追っていくことで大体把握できる。

シェーク・アブドゥッラーは、ハリ・スィンからその人気や野心を警戒されながらも、1947年からインド帰属派としてジャンムー&カシュミール州の実権を握った。第一次印パ戦争でも彼は中央政府と良好な関係を保ち、インドの実質的な勝利に貢献した。しかしながら、戦争が終了し、情勢が落ち着くと、住民投票によるカシュミール独立を模索するようになったとされる。それが中央政府に知られ、彼は国家反逆罪に問われることになり、1953年に首相を罷免されて逮捕される。当然、シェークの親友であるジャワーハルラール・ネルー首相もこの決断に関わっていた。

その後、ジャンムー&カシュミール州では、インド憲法第370条によって大幅な自治が認められているとはいえ、中央政府の傀儡政権が続き、州憲法の改正が繰り返され、徐々に自治権が削られていった。一方、シェークの仲間たちは1955年に住民投票戦線(Plebiscite Front)を立ち上げ、シェークの釈放と、住民投票の実施による民族自決を求め始める。選択肢は、インド帰属、パーキスターン帰属、独立の3つだったが、実質的には独立のための住民投票要求という性格が強くなっていった。

1962年に中印戦争があり、「広義のカシュミール」の一部アクサイ・チンが中国領になる。また、1963年にはパーキスターンが中国との国境を確定し、「広義のカシュミール」の一部トランス・カラコラム回廊を中国に割譲する。かつてまとめて「カシュミール」とされてきた「広義のカシュミール」が、印パ両国の外交によって次々に失われていく歯痒い状態が続いた。そして1963年末には、シュリーナガルのハズラトバル・モスクに祀られていた預言者ムハンマドの聖髭が紛失し、これが暴動に発展した。これらカシュミール関連の出来事がカシュミール渓谷の治安悪化をもたらしたため、ネルー首相は1964年にシェークを釈放し、ガス抜きを試みる。そして、対話によるカシュミール問題の解決を目指し、シェークを印パ両国の橋渡し役に指名して、パーキスターンに派遣する。だが、この平和プロセスも同年のネルー首相の死去により頓挫する。

1965年、インド軍に先駆けて軍隊の近代化に成功していたパーキスターン軍が、ネルー首相の死などの情勢変化に乗じてインド領に侵入し、第二次印パ戦争が勃発した。ジャンムー&カシュミール州は再び主戦場になったが、パーキスターン側にとって大きな戦果はなく、国際的にはパーキスターン側の敗北と結論付けられている。また、同じ時期に、ジャンムー&カシュミール州の元首の呼称が「州知事(Governor)」と「州首相(Chief Minister)」に変更になったり、ナショナル・カンファレンスが国民会議派に併合されたりと、内政面でも変化があった。

1971年には第三次印パ戦争が起きた。この戦争の主戦場は東パーキスターンであり、ジャンムー&カシュミール州での戦火は限定的だった。しかしながら、パーキスターンの完全敗北により東パーキスターンがバングラデシュとして独立した影響は大きかった。印パ分離独立から四半世紀が過ぎ、3回の軍事衝突を経て、印パの力関係がはっきりしたからである。そして、このときインドの首相はインディラー・ガーンディーであったが、戦争での勝利によって彼女の国内における政治的権力は倍増した。

住民投票戦線を裏から操ることでカシュミール独立を模索してきたシェーク・アブドゥッラーも、もはやパーキスターンに依存できなくなり、インド憲法第370条の中での自治権維持という現実路線を選ぶことになる。こうしてインディラー・ガーンディー首相とシェーク・アブドゥッラーの間で協定が結ばれ、民族自決や住民投票の要求を撤回すると同時に、憲法第370条の維持が認められた。シェークは政界に復帰し、1975年にジャンムー&カシュミール州の州首相に就任した。住民投票戦線は解散し、ナショナル・カンフェレンスが復活した。ただ、シェークなどの活動によって独立の夢を植え付けられていたカシュミール渓谷の若者たちは、シェークのこの妥協に幻滅した。

カシュミール内乱

カシュミール人から尊敬を集めてきた卓越した政治家シェーク・アブドゥッラー州首相は1982年に死去し、息子のファールーク・アブドゥッラーが州首相を継いだ。ファールークは1982年から2002年まで断続的に州首相を務めたが、父親ほどの政治力はなく、複雑なカシュミール政治をまとめ切れなかった。

元々、カシュミール渓谷で浸透していたイスラーム教は、民間信仰的なスーフィズムであり、他宗教を受け入れる寛容性があった。しかしながら、1980年代に原理主義的なワッハーブ派のイスラーム教が渓谷で急速に広まり、厳格で排他的なイスラーム教の実践が求められるようになった。ナショナル・カンフェレンスは全カシュミール人のための政党であり、世俗主義の立場であったが、ファールークやその他の政治家は選挙で支持を得るためにイスラーム色を出す方向に舵を切り、これが州内の少数派であるヒンドゥー教徒に対する迫害を生み始めていた。また、いくらナショナル・カンファレンスがイスラーム化したといっても、インド政府とのつながりが強く、インド政府に不満を持つ若者を引き戻す効果には乏しかった。よりイスラーム教至上主義を掲げる組織に支持が集まる結果になった。

特に問題となったのが、1987年に行われた州議会選挙である。ファールークが党首を務めるナショナル・カンファレンスは国民会議派と連立して選挙を戦い勝利したが、この選挙で大規模な不正があったと報告されている。このときまでに、反ナショナル・カンファレンス派、イスラーム原理主義派、分離派、親パーキスターン派の人々は結束し、ムスリム統一戦線(MUF)という連立党の下に選挙を戦って、州民の支持も得ていた。だが、MUFの立候補者が次々に逮捕され、選挙から脱落させられたことで、ナショナル・カンフェレンスと国民会議派の連立党が圧勝することになった。民主主義の根幹である選挙に信憑性がなくなったことで、逮捕され拷問を受けた立候補者などを中心に、カシュミール渓谷の若者たちはインド政府に公然と反旗を翻すようになった。反政府ゲリラによる要人暗殺などの地下活動が、不適切な鎮圧の逆効果によって民衆の蜂起に転換したのが1989年であった。

また、パーキスターンは虎視眈々とカシュミール渓谷を狙っていた。1971年、第三次印パ戦争での敗北の結果、パーキスターン政府は東パーキスターンの分離独立を認めざるをえなかった。それと同じ屈辱をインドに味わわせるため、インドの一地域をインドから切り離し、独立させようとしていた。まず先鋭化していたのはパンジャーブ州独立運動であるカーリスターン運動だったが、1984年に指導者のジャルナイル・スィン・ビンドラーンワーレーがインド軍によって殺害され鎮圧された。その直後、スィク教徒ボディーガードによるインディラー・ガーンディー首相の暗殺という、インド史を揺るがす大事件が起こるが、カーリスターン運動は下火になった。同時並行的にカシュミール渓谷でもパーキスターン政府による工作が行われていた。1987年の州議会選挙をきっかけにした騒乱を見逃すはずがなく、カシュミール渓谷の反インド派の若者たちに軍事訓練を施したり武器を供給したりして、混乱に拍車を掛けようとした。パーキスターン政府がカシュミール渓谷の紛争を煽っていたことは、後にパーキスターンのムシャッラフ元大統領が認めている事実である。

さらに、アフガーニスターン紛争が1989年に終わり、当地でソビエト連邦との戦闘に従事してきたイスラーム教武装勢力が、活躍の場を求めてカシュミール渓谷に流れ込んだことも、内紛を激化させた。

1990年代初頭までは、住民投票戦線の流れを汲み、印パ両国からのカシュミール独立を目指すジャンムー・カシュミール解放戦線(JKLF)に属する若者が武装闘争の主流だったが、90年代半ばからは、パーキスターン政府を後ろ盾にし、パーキスターン帰属を掲げるヒズブル・ムジャーヒディーンが主流になった。

これに対しインド政府は、カシュミール渓谷の治安維持のため、インド陸軍や中央予備警察隊(CRFP)を大規模投入した。おかげでジャンムー&カシュミール州内の至る所に軍隊や武装警察が配備されることになった。それのみならず、ジャンムー&カシュミール州に軍特権法(AFSPA)を適用した。この悪法によって、軍隊は治安維持とテロ撲滅の名の下に、州民を恣意的に拘束したり容易に発砲したりすることが可能になって、州民の人権が蹂躙されるようになった。さらに、反政府ゲリラを脱退したカシュミール人若者を雇用し、インド側に立って反政府ゲリラを討伐するイクワーン(Ikhwan)を組織した。インド政府のお墨付きを得たイクワーンの若者たちは、軍や警察と共に粗暴の限りを尽くした。

こうして、かつて「地上の楽園」と称されたカシュミール渓谷は、様々な組織がそれぞれの思惑に従い、武器を取って戦う内紛地になってしまった。インド政府による州民の弾圧、州民同士の衝突、パーキスターンの後方支援などが入り乱れ、治安が極端に悪化した。これが国内紛争としてのカシュミール問題である。

1989年以降、ジャンムー&カシュミール州の治安は回復と悪化を繰り返してきた。2000年代中頃に一時的に安定した時期があったが、それは、ナショナル・カンファレンスの対抗勢力として1999年にムフティー・ムハンマド・サイードによって設立された人民民主党(PDP)が州の政権を取ったことが大きかった。PDP政権が樹立されると、カシュミール渓谷で武力闘争を繰り広げていたイクワーンとヒズブル・ムジャーヒディーンを相次いで駆逐することに成功したのである。カシュミール渓谷は束の間の平和を享受し、このとき観光業も復興の兆しを見せた。

しかしながら、その後も2008年のアマルナート土地譲渡問題、2010年のフェイク・エンカウンター事件、2016年のブルハーン・ワーニー殺害事件など、断続的に渓谷を揺るがす大きな事件が起きた。その度に暴動が起き、インド政府が締め付けを行って、それがさらに反発を招くという悪循環が繰り返された。また、2019年にはモーディー政権がインド憲法第370条を廃止し、ジャンムー&カシュミール州からラダック地方を切り離して、両方とも連邦直轄地にしてしまった。暴動や混乱を避けるため、州内の通信を遮断し、主要な政治家を予防拘禁しての強行突破であった。そして、2020年にはインド全土をコロナ禍が襲う。

そのような様々な危機に直面しながらも、カシュミール渓谷の観光業は1990年代に比べて格段に改善しており、国内外からの観光客数は回復基調にある。以下は、カシュミール渓谷を訪れる観光客数の推移である。ジャンムー&カシュミール準州政府のデータをもとにしている。

カシュミーリー・パンディト問題

カシュミール渓谷が内紛状態に陥ったのは1989年からだったが、この内紛の犠牲者になったコミュニティーのひとつがカシュミーリー・パンディトであった。

前述の通り、カシュミール渓谷のヒンドゥー教徒は5%前後だったが、その大半を占めていたのがカシュミーリー・パンディトと呼ばれるヒンドゥー教ブラーフマンの一派であった。古代から学問の中心地として栄えたカシュミール渓谷を支えてきたカシュミーリー・パンディトは一般に教育水準が高く、ジャンムー&カシュミール藩王国で代々官吏を務めてきた家系も多くて、全体的に裕福だった。

カシュミーリー・パンディトの最大の武器は、中世インドの公用語であったペルシア語の語学力であった。彼らは、ジャンムー&カシュミール藩王国のみならず、全国の宮廷で公文書を扱う官吏として重宝されたため、元々インド全土に散らばっていた。ジャワーハルラール・ネルー首相も、カシュミール渓谷出身ではないものの、カシュミーリー・パンディトの家系であり、それ故にカシュミール渓谷のインド帰属に個人的にこだわったとされている。

印パ分離独立後からカシュミーリー・パンディトの州外流出は増えていた。カシュミール渓谷でイスラーム教原理主義、独立運動、反インドの機運などが高まると、社会の中で上位層を構成していたカシュミーリー・パンディトは、やっかみに加え、「異教徒」「インドのスパイ」扱いされ、殺害や略奪の対象となり、迫害されるようになった。1986年にはアナントナーグを中心に、カシュミーリー・パンディトをターゲットにした大規模な暴動があった。しかしながら、カシュミーリー・パンディトが難民となってジャンムーや州外に流出するようになったのは1989年以降であり、それは「大移動(Exodus)」と表現されるほどまでになった。その数は10万人以上とされている。

ジャンムーにはカシュミール渓谷から逃れてきたヒンドゥー教徒の難民キャンプが設置された。劣悪な環境の中、彼らはカシュミール渓谷に帰れる日を待ち続けているが、それは実現していない。元々教育水準が高かったカシュミーリー・パンディトは、新天地でも比較的容易に就職できたが、そうではないヒンドゥー教徒が難民キャンプに留まり続けているとされている。憲法第370条の廃止とジャンムー&カシュミール州の完全併合を党是として掲げるインド人民党(BJP)は、カシュミール渓谷からのヒンドゥー教徒難民を支援し、彼らのカシュミール渓谷帰還を約束してきた。

2019年の憲法第370条廃止はBJPの念願であったが、その目的のひとつは、カシュミーリー・パンディト難民をカシュミール渓谷に戻すことである。憲法第370条廃止後、帰還事業が進められているようだが、なかなかうまくいっていないようだ。

カシュミール問題の映画

「南アジアの火薬庫」を巡るカシュミール問題は、多くのヒンディー語映画の着想源になってきた。カシュミール地方の領有権を巡って起こった印パ戦争やカールギル紛争については戦争の映画で紹介しているため、ここでは割愛し、主に国内紛争としてのカシュミール問題と、カシュミーリー・パンディト問題を扱った映画を紹介する。

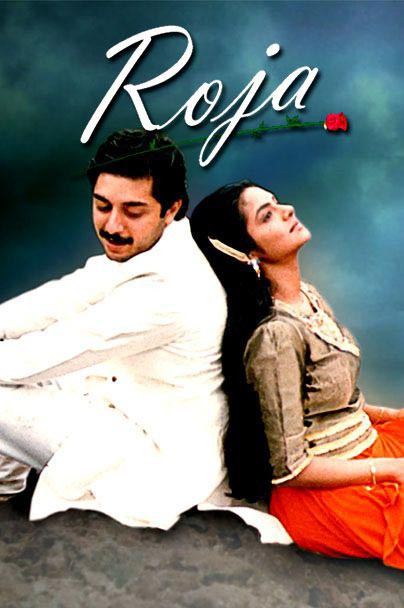

紛争状態に陥ったカシュミール渓谷では、分離派テロリストや親パーキスターンの武装勢力がインド軍などの治安部隊と闘争を繰り広げる。カシュミールのテロリストが登場するもっとも早い例としては、タミル語映画ではあるが、マニ・ラトナム監督の「Roja」(1992年)が挙げられる。この映画には、JKLFを思わせるカシュミール分離独立派のテロリストが登場する。

その後も、「Mission Kashmir」(2000年/邦題:アルターフ 復讐の名のもとに)、「Yahaan」(2005年)、「Fanaa」(2006年)、「Tahaan」(2008年)、「Sikandar」(2009年)、「Lamhaa」(2010年)、「Fitoor」(2016年)、「Notebook」(2019年)などでカシュミール人テロリストが登場した。テロリストは登場しないものの、一般的な地元少年と、治安維持に当たるCRPF隊員との間の交流を描いた「Hamid」(2018年)もカシュミール問題を扱った映画に数えられる。

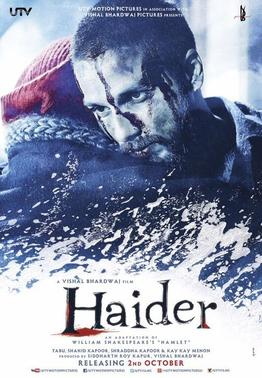

ただ、カシュミール問題をもっともディープに映画化した映画として、「Haider」(2014年)を挙げずにはいられない。比較的カシュミール渓谷が安定していた時期にほぼ全編を当地で撮影していことも特筆される。1995年から96年あたりのカシュミール情勢をかなり正確に時代背景にしており、そこにシェークスピアの「ハムレット」を重ね、重厚な人間ドラマを作り上げている。分離派テロリストに加え、インド政府が反政府ゲリラへの対抗勢力として創立したイクワーンも登場する。

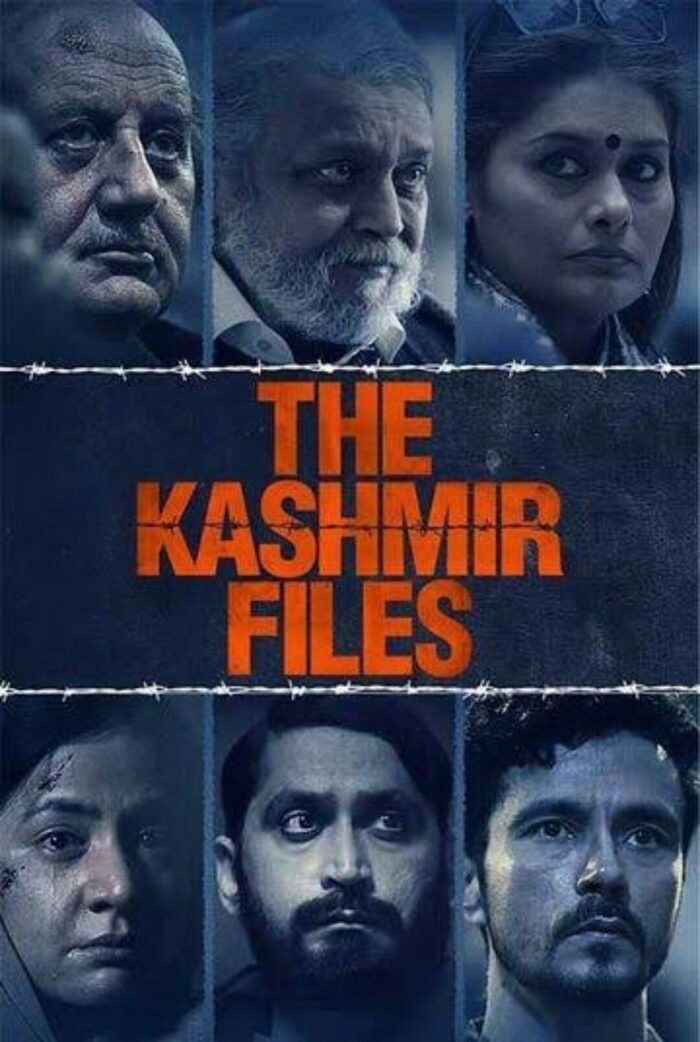

カシュミーリー・パンディト問題を取り上げた映画としては、プロパガンダ色が強いものの「The Kashmir Files」(2022年)が筆頭である。「I Am」(2011年)や「Shikara」(2020年)などでもカシュミーリー・パンディト問題を取り上げている。また、ヒンディー語映画界には、アヌパム・ケールなど、カシュミーリー・パンディトに属する俳優が何人かいる。

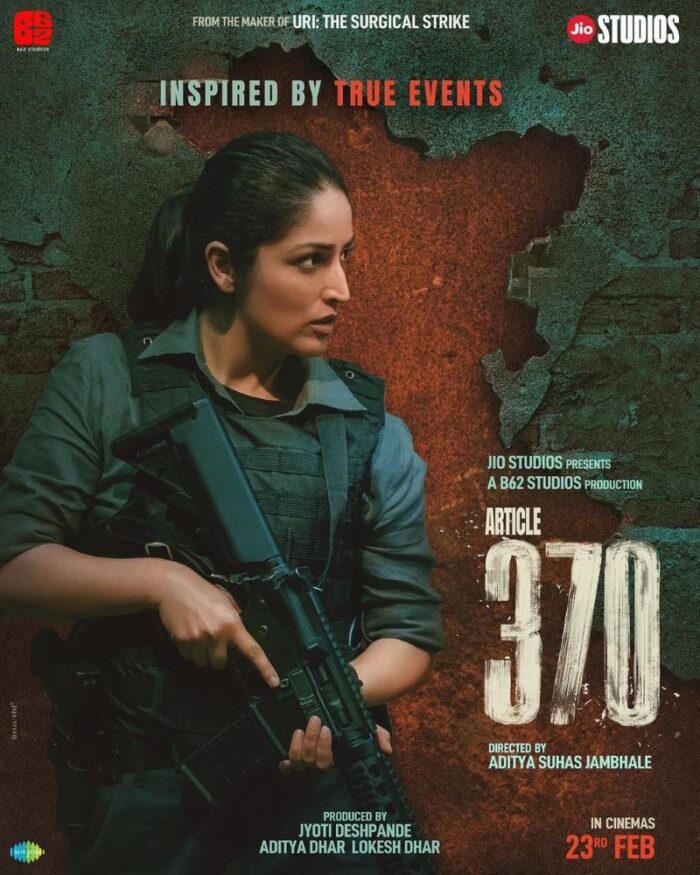

憲法第370条廃止がどのようなプロセスを経て実行に移されたのかを知りたかったら、「Article 370」(2024年)が最適である。下院選挙前のプロパガンダ映画であり、実話に巧みにフィクションが織り交ぜられているので取り扱いには注意が必要だが、BJP側の視点から、いかに憲法第370条が合法的に廃止されたのかが分かる内容になっている。

カシュミール人が作った映画として「Kashmir Daily」(2018年)も挙げておきたい。インド全国で公開された初のカシュミール発映画である。ただ、意外にも、インド軍の弾圧や分離独立運動といった典型的なカシュミール問題にはほとんど触れておらず、カシュミール渓谷の若者の失業問題や麻薬問題を取り上げていた。