インド現代史にとって最大のトラウマは1947年の印パ分離独立である。英国による植民地支配は18世紀から始まり、19世紀半ば以降にインドを完全に植民地とした。20世紀前半、インドでは独立運動が勢いを増し、第二次世界大戦を経て、パーキスターンは1947年8月14日に、インドは同年同月15日に英国から独立を果たした。植民地支配からの独立は祝うべき出来事なのだが、インド亜大陸が2つの国家に分断されての独立となってしまったことは、インドにとって不幸な出来事であった。

印パ分離独立をインドでは一般に「パーティション(Partition)」と呼んでいる。ヒンディー語では「बटवारा」と呼ぶことが多い。土地や建物等の相続を巡って相続権者同士でいさかいが起こった際、当事者間で不動産を分割して相続することが「バトワーラー」の本義だが、国家に関してもこの用語を当てはめている。イスラーム教徒が英国からパーキスターンを切り出して相続し、それ以外の人々がインドの残った部分を相続したというイメージである。

混乱と余波

パーティションにより、大きく4つの問題が起こった。

ひとつは、パーキスターン領となった地域に住んでいた非イスラーム教徒と、インド領となった地域に住んでいたイスラーム教徒が一斉に移動を始め、国境地帯では暴動や殺戮が起こったことである。このときに移動した人口は1,000万人とも2,000万人ともいわれており、人類史上最大の人口移動として記録されている。しかも、印パが分離独立に至った最大の原因は宗教であり、異教徒に対する憎悪が渦巻く中での移動となった。その結果、インドではイスラーム教徒が、パーキスターンではヒンドゥー教徒やスィク教徒が暴力の標的になった。多くの人々が殺され、誘拐され、強姦された。特に国境線によって東西に分かれたパンジャーブ地方とベンガル地方で大きな被害が生じた。これは、パーティションによる急性の副作用だと表現できる。

ふたつめの問題は、印パ双方に故郷を失った人々、家族親戚と離れ離れになってしまった人々が多く出たことだ。パーティション時の混乱に巻き込まれて住み慣れた家を捨てて逃げなければならなかった人にとっては、故郷の喪失は当然のことである。それに対し、印パ分離独立前に故郷を出て都市部などに住んでいた人や家族なら、パーティション時の大移動や殺戮などを経験せずに済むこともあった。だが、自分の故郷が外国となり、容易に帰れなくなってしまったのは、そういう人々にとってもやはり大きな精神的痛手であった。また、ひとつの家族の中で移住を選択した人と選択しなかった人が出た場合、国境を挟んで離れ離れになってしまった。パーティションから70年以上が経った今でも、移住以来初めての故郷再訪や、生き別れになってしまった兄弟や友人の涙の再会などが時々報じられる。分離独立から時間が経ち、故郷を喪失した第一世代の人々はどんどん減ってきているため、この慢性的な問題は徐々に過去の物になっていくと思われる。

みっつめの問題は、帰属が曖昧な地域が生じ、印パ間で紛争の火種となってしまったことだ。代表的な地域がカシュミール地方である(参照)。パーティション時、インド全土には565の藩王国が存在した。各藩王国はインドかパーキスターン、どちらかに所属することを求められた。ヒンドゥー教徒などが多い藩王国はインドへ、イスラーム教徒が多い藩王国はパーキスターンへの帰属を選んだが、カシュミール地方は特殊だった。地域住民にはイスラーム教徒が多数派だったが、藩王はヒンドゥー教徒だったのである。また、藩王は印パどちらにも属さない中立国としての存続の道も模索していた。カシュミール地方の領有を巡って印パ間では見解が統一されておらず、武力衝突を経て暫定的な国境線が引かれているものの、政治的な駆け引きの中でカシュミール地方の治安悪化が繰り返されており、解決からは程遠い状態である。

よっつめの問題は、インド国内に残ったイスラーム教徒の問題である。そもそもパーキスターンはイスラーム教徒のための新生国家としてインドの一部が切り取られて建国されており、ヒンドゥー教徒をはじめとした多数派のインド人の中には、イスラーム教徒は全員パーキスターンに移住すべきだという潜在的な感情を抱いている人がいる。だが、独立インドは世俗国家を標榜しており、信教の自由はもちろん認められている。イスラーム教徒もれっきとしたインド国民である。宗教対立が激化すると、そういう当然の見方がしばしば忘れ去られてしまう。インド社会では基本的に異宗教が共存してきたが、パーキスターンの建国によって状況は複雑になってしまったといる。1980年代以降、ヒンドゥー教至上主義を掲げるインド人民党(BJP)が宗教を票田にした政治活動を活発化させたことも、イスラーム教徒に対する敵意が拡大する結果を招いた。9/11事件と米国の対テロ戦争はそれに拍車を掛けた。一方、パーキスターンにも少数のヒンドゥー教徒やスィク教徒などが住んでおり、彼らに対する差別が報告されていて、インドのイスラーム教徒と似た境遇に置かれている。

パーティション映画

インドには、主に印パ分離独立時の混乱を経験した作家などが当時の出来事を綴った文学作品が存在し、「パーティション文学」と呼ばれる独立したジャンルが認められている。映画に関してもこのジャンル分けを適用することができる。「パーティション映画」である。

実はヒンディー語映画界には現在のパーキスターン領にルーツを持つ家系が多い。たとえば、名門カプール家の祖プリトヴィーラージ・カプールはペシャーワル出身である。映画プロデューサー、アーディティヤ・チョープラーの父親でヒンディー語映画界の黄金時代を築き上げたヤシュ・チョープラーはラホール出身で、印パ分離独立を期にインド側に逃げてきた移民である。

このような背景もあって、ヒンディー語映画界ではパーティションを題材にした映画作りが盛んに行われている。

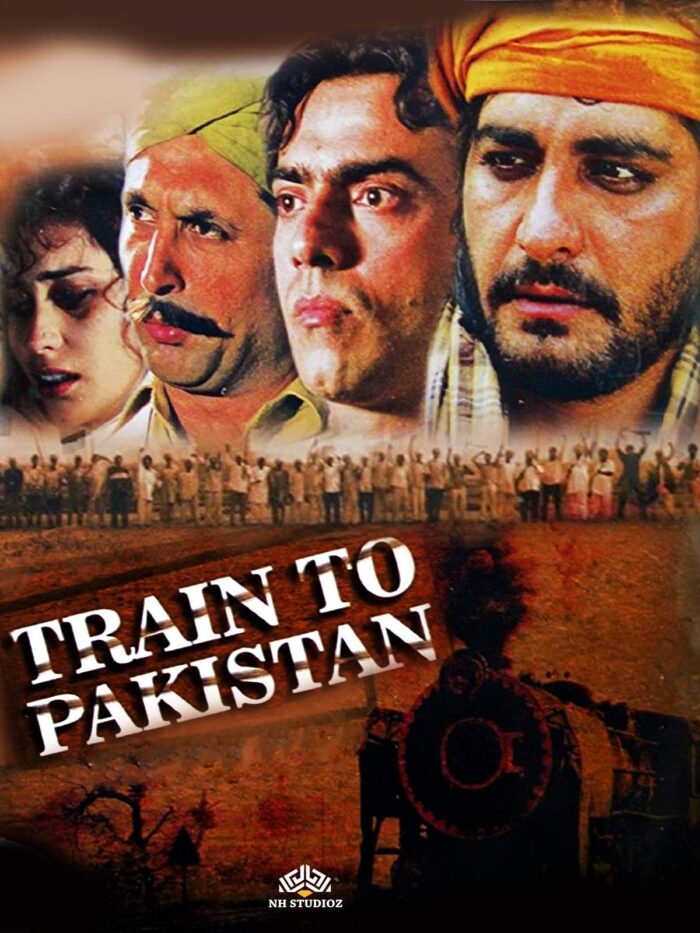

「パーティション映画」の第一義は、1947年の出来事や、それに起因する悲劇を赤裸々に綴った映画と定義していいだろう。印パ分離独立時の混乱、殺戮、誘拐、強姦など、ありとあらゆる非人道的な暴力が描写されるか、そのときのトラウマを現代まで引きずる人々が登場し物語を織りなす。このジャンルでもっとも有名なのは「Train to Pakistan」(1998年)であるが、他にも「Gadar: Ek Prem Katha」(2001年)、「Pinjar」(2003年)、「Bhaag Milkha Bhaag」(2013年)、「Manto」(2018年)、「Bharat」(2019年)などがある。また、「Viceroy’s House」(2018年)は、英国人側からパーティションを描いた作品である。

だが、広い意味での「パーティション映画」も認めていいのではないかと感じる。それは、パーキスターン領となった故郷へのノスタルジーや、離れ離れになった家族や親戚への慕情を刺激する種類の映画である。たとえば、「Sardar Ka Grandson」(2021年)は、印パ分離独立時にラホールから移民してきた老齢の祖母のために、ラホールから彼女の生家を運んで来るという、奇抜だが心温まるストーリーだった。広義のパーティション映画の好例といえる。「Mango Dreams」(2016年)は米国映画ではあるが、国境を挟んで生き別れた兄弟の再会がラストシーンになっている。

インドとパーキスターンは犬猿の仲なのだが、同じ血を分けた兄弟でもある。言語や文化もかなりの程度共通しており、両国の人間の意思疎通に大きな支障はない。インド人が、特に故郷を訪れるわけでもなく、別の理由でパーキスターンを訪れるプロットの映画も人気だ。「Veer-Zaara」(2004年)や「Bajrangi Bhaijaan」(2015年/邦題:バジュランギおじさんと、小さな迷子)などが典型例である。こうした映画からは、パーティションの傷跡を癒やそうとする意図が感じられ、これも広い意味での「パーティション映画」といえるかもしれない。ヒンディー語映画界は基本的に印パ親善に前向きであり、パーキスターン人俳優が起用されることも一般的だ。ただし、近年は印パ関係の悪化と愛国主義の高まりから、反パーキスターン映画も目立つようになった。