一時的なトレンドなのか、はたまた偶然の産物か、最近のヒンディー語映画では「石炭」が何らかの形でよく出て来る。過去には「Kaala Patthar」(1979年)や「Koyla」(1997年)などがあったわけだが、ここ数年の間に「The Coal Mafia」(2012年)、「Gangs of Wasseypur」(2012年)、「Bhaag Milkha Bhaag」(2013年/邦題:ミルカ)と立て続けに石炭関連の映画が公開され、今年に入ってからも、今日紹介する「Gunday」や、その後に公開された「Koylanchal」(2014年)があった。その多くは、石炭マフィアや石炭泥棒の話である。さらに奇妙な偶然ではあるが、2014年9月に最高裁判所が、1993年以降に発行された炭鉱の発掘権のほぼ全てを違法と判断し、そのライセンスの却下を命じた。インドの電力は6割を石炭に頼っており、その影響は計り知れない。映画界のみならず、経済界においても石炭は大きな話題となっている。

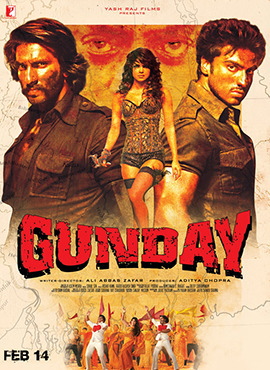

さて、「Gunday」は、2014年2月14日に公開された映画である。バレンタイン・デーであるが、完全無視で、ゴリゴリのアクション映画だ。「Gunday」とは「ならず者たち」という意味。監督はアリー・アッバース・ザファル。「Mere Brother Ki Dulhan」(2011年)の監督である。プロデューサーはアーディティヤ・チョープラーで、ヤシュラージ・フィルムスのバナーだ。音楽はソハイル・セーン。主演は、若手筋肉派のランヴィール・スィンとアルジュン・カプール、それにプリヤンカー・チョープラーである。その他のキャストは、イルファーン・カーン、サウラブ・シュクラー、パンカジ・トリパーティー、ヴィクター・バナルジー、アナント・ヴィダート、ディープラージ・ラーナーなど。ベンガリー語版も同時に作られたようだが、鑑賞したのはヒンディー語オリジナル版である。

1971年12月16日、第3次印パ戦争はインドの完全勝利に終わり、東パーキスターンはバングラデシュとして独立した。しかし、バングラデシュに取り残されたヒンドゥー教徒たちは難民となり、難民キャンプでの生活を余儀なくされた。そんな難民キャンプで生き抜いていたのが、孤児の少年二人、ビクラムとバーラーであった。二人は軍隊から横流しされる武器の密輸を手伝って飢えをしのいでいたが、ビクラムをレイプしようとした軍人をバーラーが殺してしまい、キャンプから逃走する。そのまま二人は国境を越えてカルカッタに流れ着いた。やがて二人は石炭を盗んで売り払い、金を稼ぐようになる。 やがてビクラム(ランヴィール・スィン)とバーラー(アルジュン・カプール)は逞しく成長した。石炭マフィアのディバーカル(ディープラージ・ラーナー)を殺して石炭のブラックマーケットを牛耳ったのを皮切りに、二人は次々と事業を拡大し、やがてカルカッタの裏社会の支配者にまでのし上がった。 ちょうどドゥルガー・プージャー祭と選挙が近付いていた頃、カルカッタの政界は街の反社会分子一掃に動き始めていた。そこで敏腕警官のサティヤジート・サルカール副総監(イルファーン・カーン)が着任する。ビクラムとバーラーには様々な容疑が掛けられていたが、一般庶民から絶大な支持を受けており、犯罪の証拠や証人が見つからなかった。そこでサティヤジートは、彼らに掛けられた過去の容疑を一旦白紙に戻し、今後の彼らの行動に監視の目を光らせることにする。 その頃、ビクラムとバーラーはキャバレーのダンサー、ナンディター・セーングプター(プリヤンカー・チョープラー)と出会い、二人同時に恋に落ちていた。ビクラムとバーラーは同時にナンディターを口説き始め、彼女がどちらのものになろうとも恨みっこなしと約束する。ところがある日、映画館でバーラーが殺人をしてしまい、カルカッタからダンバードに高飛びせざるを得なくなる。カルカッタに残されたビクラムはナンディターから愛の告白を受け、悩んだ末に彼女の愛を受け容れることにする。ビクラムとバーラーの下で働いていたヒマーンシュ(アナント・ヴィダート)はそれをダンバードに潜伏するバーラーに密告する。怒り狂ったバーラーはカルカッタに舞い戻り、ビクラムと対峙するが、誤ってナンディターに発砲してしまう。幸いナンディターは一命を取り留めた。バーラーはサティヤジートの追手を振り切り、逃亡に成功する。 ナンディターの命が危険にさらされたことで、バーラーに対して控えめだったビクラムも怒りを爆発させる。ビクラムはダンバードに乗り込み、バーラーと決闘を繰り広げる。その決闘はビクラムの勝利に終わるが、バングラデシュ時代にバーラーに命を助けられた恩があり、バーラーの命までは奪わなかった。ビクラムはナンディターと結婚しようとする。ナンディターは条件としてビクラムに犯罪から足を洗うことを約束させる。ビクラムは堅気の道を歩むことを決意する。 ところがバーラーの報復が始まった。バーラーはビクラム所有の工場を爆破すると、今度はナンディターを誘拐する。これを機にサティヤジートはビクラムと接触し、バーラーの犯罪を証言する証人となるよう説得する。しかし、バーラーはナンディターから、ビクラムは彼を裏切った訳ではないということを聞く。改心したバーラーはナンディターをカルカッタに帰す。一方、ビクラムは証人となるため裁判所に出頭するが、そこでバーラーが映画館で殺したはずの男を目撃し、その男を追跡する中で、彼が警察官だったことを突き止める。全てはサティヤジートが張り巡らせた罠だった。ビクラムはバーラーの身に危険が迫っていることを察知し、解放され帰って来たナンディターにそれを伝えるが、実はナンディターもサティヤジートによって送り込まれた警察官だった。しかしながら、ビクラムやバーラーと接触する中で、ナンディターは彼らの純真さを理解するようになっており、本心からビクラムを愛してしまっていた。彼女はビクラムに自首するように要求するが、ビクラムはバーラーを助けるためにダンバードへ向かう。 ダンバードではバーラーがヒマーンシュによって殺されようとしていた。実はヒマーンシュはディバーカルの弟で、サティヤジートに協力し、復讐の機会をうかがっていたのだった。しかし間一髪でビクラムが駆け付け、バーラーを助け出し、ヒマーンシュを殺す。そこへサティヤジートやナンディターが警察官を連れてやって来る。2人は孤軍奮闘の戦いをし、警察官を次々になぎ倒す。しかし最後は逃げるところをサティヤジートとナンディターに撃たれ、絶命する。

ヒンディー語映画において「システム」という言葉がよく使われる。僕がそれに気付いたのは「Page 3」(2005年)や「Sarkar」(2005年)辺りだったが、もっと前から「システム」を巡る議論は続いていたかもしれない。「システム」とは、インドの政治・経済・社会・文化などを構成する漠然とした概念であり、人は知らず知らずの内にその「システム」に人生を翻弄されることになる。大小様々な「システム」があり得る。政治の世界において「システム」と言った場合、政治制度や政治文化であり、一企業において「システム」と言った場合、企業の経営体質や企業風土のようなものを示す。そして映画において「システム」が登場する場合、まず間違いなくそれは腐敗しており、変革すべきものとして提示される。どのように変革すべきか、その方法論には大きく分けて2種類ある。ひとつは「システム」の中に入って「システム」を変える方法。もうひとつは「システム」の外から「システム」を変える方法である。ヒンディー語映画は、少なくとも過去10年間、それぞれの立場から「システム」について議論して来たと言っても過言ではない。

「Gunday」にも「システム」という言葉が出て来る。主人公の2人、ビクラムとバーラーは、戦争や国境などに翻弄されて来ており、「システム」の犠牲者であった。彼らが最も劣等感を感じていたのは国籍である。ダッカからカルカッタに逃げて来た彼らは、カルカッタの人々から何度も「バングラデシュ人」と呼ばれ差別を受ける。彼ら自身はバングラデシュ人という自覚はなく、ヒンドゥスターニー、すなわちインド人を自認していた訳だが、バングラデシュ独立時にたまたま東パーキスターンにいたばかりに、彼らは一生その汚名を背負って生きて行かなければならなくなってしまった。彼らが裏社会で実権を握り、最初に行ったことは、インド人としてのレーションカード(配給券)の取得である。戸籍制度が存在せず、出生届などが機能していないインドでは、レーションカードは重要な身分証明書のひとつとなる。つまり、この書類の違法取得によって、彼らはインド人になったのだった。それでも、周囲の彼らを見る目は変わらず、相変わらず「バングラデシュ人」と呼ばれ続けた。この汚名は、まるで洗っても洗っても黒さが取れない石炭のようだった。

「Bhaag Milkha Bhaag」と共通点があったのは特筆すべきであろう。「Bhaag Milkha Bhaag」では、1947年の印パ分離独立で西パーキスターンからインドに流れて来た主人公が、若い頃に石炭泥棒をして生計を立てている様子が描かれていた。一方の「Gunday」では、1971年の第3次印パ戦争によって東パーキスターンの地に誕生した新国家バングラデシュから流れて来た主人公たちが、やはり石炭泥棒をして生き抜いていた。石炭泥棒というのは独立後数十年に渡って、インドにおける犯罪の一種のトレンドだったのだろうか。気になるところである。

男同士の固い友情を中心テーマに据えた、いわゆる「バディー・フィルム」はインド映画の十八番であり、「Sholay」(1975年)を始めとして、「Dil Chahta Hai」(2001年)、「Rang De Basanti」(2006年)、「Lage Raho Munna Bhai」(2006年)、「Rock On!!」(2008年)、「Dostana」(2008年)、「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)、「Zindagi Na Milegi Dobara」(2011年/邦題:人生は二度とない)など、数々の名作が作られて来た。「Gunday」はそのリストに追加するのに十分の友情映画だった。二人とも筋肉派なのだが、血気盛んで一直線のバーラーと、機転が利き常に冷静さを失わないビクラムと言う個性付けがなされていた。同じ女性に恋してしまったためにこの2人の友情に亀裂が走るという展開はありきたりだったものの、誤解を解き、再び手を取り合って戦い、最後は死を背後に「自由」という名の列車に向けて走って行くシーンは、よく出来ていた。

1971年から始まった物語だったが、メインとなるストーリーは1980年代に展開されたと見ていいだろう。時間軸が明確に示されたのは冒頭の第3次印パ戦争のみで、それ以外は映画のポスターで時代が暗示されていた。ビクラムとバーラーがカルカッタにやって来たとき、映画館には「Zanjeer」(1973年)のポスターが掲げられていたが、これは1973年公開の映画である。また、バーラーが人を殺した映画館では「Mr. India」(1987年)が掛かっていたが、これは1987年の映画だ。このように、ヒンディー語映画では、上映中の映画によって暗に時代が示されることがある。ただ、時代考証で細心の注意が払われていたかと言えば、それは疑問である。キャバレーシーンがあったが、1980年代のキャバレーにしては派手過ぎたし、プリヤンカー・チョープラーのファッションも今風過ぎたように感じた。

「Gunday」は、最近俄かにトレンドとなっている「石炭映画」の一角である。男二人組の固い友情をベースに、バングラデシュ難民の尊厳の問題をえぐっている。ただ、基本は娯楽映画であり、ヤシュラージ作品らしく無難に仕上がっているので、安心して楽しめる作品となっている。