しばしば「世界最大の映画大国」と呼ばれ、今でも映画が娯楽の王様として君臨し続けているインドは、意外なことに長いこと映画産業を国家戦略の中に組み込んでおらず、むしろその規制に腐心してきた。これは、日本政府が長いことマンガやアニメを無視し続けてきた状況とよく似ている。インド政府が映画産業に対して冷淡な理由のひとつには、「インド独立の父」マハートマー・ガーンディーが映画嫌いだったことがあるとよく指摘される。独立インドで長らく政権を担ってきた国民会議派(INC)は、多かれ少なかれガーンディーの思想を引きずってきたのである。ただ、1990年代以降INCのライバル政党に浮上したインド人民党(BJP)は映画に理解があり、BJPが政権を取るごとに、映画をソフトパワーの主軸にすべく映画産業の振興が進んだ。2019年にムンバイーに設立された、インド映画に特化した博物館、国立インド映画博物館(Naional Museum of Indian Cinema)もその賜物だといえる。

2019年以降、インドを訪れる機会がたびたびあったのだが、ムンバイーからは足が遠のいていた。2025-26年の年末年始にようやくムンバイーを訪れることができ、2025年12月31日に国立インド映画博物館にも訪問できた。インドではこの種の博物館は期待外れに終わることが多く、その期待外れを想定内に入れて半信半疑で訪れたのだが、その期待外れの期待を覆すほど非常に充実した内容の博物館で、感銘を受けた。ムンバイーに位置するためにどうしても展示はヒンディー語映画中心になるが、「インド映画(Indian Cinema)」の博物館を標榜しているとおり、ヒンディー語映画以外の情報も可能な限り網羅しようとする努力も払われていて、バランスも取れていると感じた。ヒンディー語映画ファンのみならず、全てのインド映画ファンに自信を持ってお勧めできる博物館である。

国立インド映画博物館はカンバーラー・ヒル(Cumballa Hill)の上にある。国家映画開発公社(NFDC)と同じ敷地内にあり、最寄駅はグラントロード駅(Grant Road)になる。ムンバイー・メトロのアクアラインが便利だ。丘の上にあるため、駅から徒歩で向かうと軽い登山になる。開館時間は、公式には「10時から」となっており、非公式で「11時から」という情報もある。実際に朝から行ってみたら、10時にはまだチケットカウンターが開いておらず、10時30分頃には開いたので、それら2つの情報を足して2で割るくらいが真実に近くなる。休館日は月曜日と祝日である。

チケット料金は外国人600ルピー。もれなくオーディオガイドセットを貸してもらえるので、その案内に従って館内を見学することになる。英語の解説音声もある。ありがたいことに写真撮影は禁止されていない。ちなみにチケットカウンターではいくつかNFDCグッズも販売している。

博物館の建物は主に2つに分かれている。順路に従って見学すると、まず足を踏み入れることになるのがグルシャン・マハルである。

これはかつて裕福なボーラー・イスマーイール派イスラーム教徒商人の邸宅だった建物のようで、博物館に転用されている。ビームベートカーの壁画など、映画とはあまり関係ない展示から始まるので一瞬不安になるが、最後に訪れることになるホールは、インド映画の著名な監督や歌手を讃える殿堂のようになっていて壮観である。

このホールには、インド映画の略史が記されたボードが展示されていた。現代の記述のところで多少モーディー政権へのヨイショが入っているような気がするが、それに目をつむるならば、とてもよくまとまった解説になっていた。2025年の情報まで入っているので、博物館開館以降にアップデートされたものだと推測される。日本語訳して転載する。

神話映画:初期の映画の概観

インド映画の黎明期、映画メーカーたちは神話や宗教文献、特に「マハーバーラタ」や「ラーマーヤナ」に収められている、神や英雄の登場する物語から着想を得ていた。1913年、ダーダーサーヘブ・パールケーは、初の国産長編映画「Raja Harishchandra」を作り、映画を伝統的な価値観や文化を共有する強力な媒体に変えた。壮大なセット、色彩豊かな衣装、宗教賛歌と共に、「Nala Damayanti」(1917年)、「Sairandhri」(1920年)、「Bhakta Prahlada」(1932年)、「Ayodhyecha Raja」(1932年)、「Shyam Sundar」(1932年)、「Seeta Kalyanam」(19933年)のような映画が、神話的な物語と道徳的な学びに命を吹き込んだ。宗教文献へのアクセスが限られていた時代に、これらの映画はスピリチュアリティーを体験するユニークな手段を提供した。このように、神話映画は観衆を魅了しただけでなく、国民の宗教的・文化的な理解を豊かにする役割を果たした。

歴史映画:インドの豊かな遺産をスクリーン上で探検

初期のインド映画は、我々の国の豊かな歴史をスクリーン上で再現した。「Kalyan Khajina」(1924年)、「The Light of Asia」(1926年)、「Shiraz」(1928年)、「Chandragupta」(1934年)、「Ram Shastri」(1944年)、「Meera」(1945年)、「Jhansi Ki Rani」(1953年)のような映画は、偉大な支配者、フリーダムファイター、重要な歴史的出来事を映像化した。多くの人々が教育や歴史書にアクセスできなかった時代に、映画はインドの過去の出来事を共有する協力な手段になった。1931年、インド初のトーキー映画「Alam Ara」が作られ、新時代の始まりを示した。音とセリフが入ったことで、映画は観衆にとってさらに魅力的で、感情的で、現実的な媒体になった。

社会政治映画:社会の鏡

1930年代と40年代は、映画メーカーたちが新しいテーマとスタイルを模索するようになったことで、インド映画にとって大きな転換期になった。この期間、映画は単なる娯楽から脱皮し、カースト差別、ジェンダー不平等、貧困、植民地の抑圧などの重要な社会問題を取り上げるようになった。映画は意識を高め、社会に変革をもたらす強力なツールになった。インドの独立運動が盛り上がると、映画はナショナリズム、独立、英国統治に対する闘争に焦点を当てるようになった。これらの映画は民衆を連帯させ、愛国的な感情を喚起した。このように、映画は社会的・政治的自覚のために重要なプラットフォームになった。

黄金時代とリアリズム

1950年代と60年代は、芸術、感情、娯楽が融合して不朽の名作を創造した、インド映画の黄金時代と考えられている。この期間、ヒンディー語映画のみならず、ベンガル語、タミル語、テルグ語、マラヤーラム語、カンナダ語、マラーティー語もユニークな声とアイデンティティーを獲得した。ラージ・カプールの庶民の物語、サティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)の深遠で哲学的な映画、ディリープ・クマールの感情的な役柄やデーヴ・アーナンドの人を引きつけてやまない魅力など、それぞれのスタイルが持続的なインパクトを残した。

南インドでは、MGR、NTR、プレーム・ナズィール、ラージクマールなどのスターたちが映画を民衆に届ける一方、ナルギス、ミーナー・クマーリー、マドゥバーラー、サヴィトリー、スチトラー・セーンなどの強力な女性パフォーマーたちが、インド人女性の多面的な姿を美しく描き出した。この時代、映画は単に魅惑的なだけでなく、社会を力強く映し出す鏡となった。

「Pather Panchali」(邦題:大地のうた)、「Do Bigha Zamin」、「Mother India」、「Pyaasa」、「Awara」、「Parasakthi」、「Neelauyil」などの映画は、貧困、カースト、都市と農村の格差などの問題を、繊細さと共に取り上げた。独立後の映画は、このように、国家再建の道のりを映し出し、変革を促す強力な原動力となった。

革命的なパラレル映画の勃興

1970年から90年にかけての時代は、メインストリーム映画において、社会的・思想的な変革期だった。伝統的なリアリズムから離れ、映画は汚職、失業、社会的不正義などの現実的な問題を取り上げるようになった。ヒーローはもはや自己探求的な人物ではなく、壊れたシステムと戦う庶民になった。これらの映画は反体制的な声を持ち、怒りと反抗心を露わにすると同時に、観客に変化を期待させる強力な娯楽を提供した。この時代の映画は、社会的な自覚と公共意識を喚起する力になった。

加えて、パラレル映画の勃興は、日常生活の生々しく正直な描写をもたらした。ムリナール・セーンの「Bhuvan Shome」(1969年)から始まり、「Ankur」(1974年)、「Nishant」(1975年)、「Ghatashraddha」(1977年)、「Amma Ariyan」(1986年)、「Mirch Masala」(1987年)などの映画は、インド映画を深遠さと実直さと強い社会的な声で豊かにした。この時代は、インド映画史においてリアリズムと抵抗で彩られた一章になった。

ロマンス、ドラマ、ファミリーの物語

1985年から2000年の時代は、インド映画において社会変革、文化再興、グローバル化の影響が顕著な時期になった。経済自由化の後、中産階級が台頭し、都市生活が広がり、公共意識の変化が起こったことで、映画のテーマは大きく変わった。映画はもはや娯楽に収まらず、現代インドの願望、闘争、進化するアイデンティティーを繊細に映し出すようになった。ヒンディー語映画では、「Hum Aapke Hain Koun..!」(1994年)と「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年/邦題:シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦)が現代的で豪華絢爛なレンズを通して伝統的な価値観を映し出す一方で、「Rangeela」(1995年)と「Jo Jeeta Wohi Sikandar」(1992年)は若者の心理と野望に声を与えた。

多様なジャンルの実験的映画

2000年から2025年の時代は、インド映画にとって、顕著な変化と実験主義の時期になった。この期間、映画は伝統的な娯楽から進化し、社会的なリアリズム、個人的な苦悩、集合的な意識に焦点が当てられた。都市生活の複雑性、精神的な健康、ジェンダー不平等、カースト差別、環境問題、経済格差がストーリーテリングの中心的なテーマになった。

メインストリーム映画とパラレル映画の境界が曖昧になり、芸術的深みと収益性のバランスが取れた、新しい「中道」映画が台頭した。「The Lunchbox」(2013年/邦題:めぐり逢わせのお弁当)、「Court」(2014年/邦題:裁き)、「Thithi」(2015年)、「Tanhaji」(2020年)、「Swatantrya Veer Savarkar」(2024年)は繊細な社会問題を巡る重要な議論を巻き起こした一方、「Toilet: Ek Prem Katha」(2017年)や「Soorarai Pottru」(2020年/邦題:ただ空高く舞え)は社会変革の物語を推進した。

OTTプラットフォームの台頭によって地方映画や実験映画が広範な観客に届くようになり、マラーティー語、マラヤーラム語、アッサム語、テルグ語、ベンガル語の映画が世界的な認知を得た。「Village Rockstars」(2018年)はインドの農村の家庭生活の現実を力強く描いた。

他方、テクノロジーと視覚効果の発展は、「Enthiran」(2010年/邦題:ロボット)、「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)、「Baahubali」(2015-17年/邦題:バーフバリ 伝説誕生・バーフバリ 王の凱旋)、「KGF」(2018-22年/邦題:KGF: Chapter 1・2)、「RRR」(2022年/邦題:RRR)のような壮大なスペクタクルが国際的な称賛を浴びたことで、インド映画を国際舞台に押し上げた。

今日、インドの映画はもはや単なるストーリーテリングではなく、観客に影響を与え、社会変革を刺激することのできる、アイデア、セリフ、内省から成る強力な媒体になった。

ただ、グルシャン・マハルは前座に過ぎない。

真打ちはもうひとつの建物、グラス・ビルディング・ギャラリーだ。5階建てのこのガラス張りの建物には、インド映画の全てが詰め込まれているといっても過言ではない。1階(英式では地階)で受付を済ませた後、エレベーターで最上階の5階(英式では4階)まで行き、そこから順に下に降りていく構造になっている。

5階(英式では4階)のテーマは歴史。映画の発祥から始まり、無声映画を経てトーキー映画に発展し、現代の3D映画に至るまでの発展の過程が、さまざまな展示物を交えて、インド映画の文脈で分かりやすく解説されている。

名作の紹介コーナーにはラージ・カプールの像が立っており、サティヤジート・ラーイ、ムリナール・セーン、リトヴィク・ガタク、メヘブーブ・カーン、ラージ・カプール、ビマル・ロイなどの巨匠たちが特集されていた。

この階では、インドのシングルスクリーン館数のデータが展示されていたのを見つけた。是非欲しかったデータなので、ここに転載する。2010年のデータとされているものの、まだウッタラーカンド州がウッタラーンチャル州と呼ばれている。ウッタラーンチャル州がウッタラーカンド州になったのは2007年なので、実は2010年よりも前のデータなのではないかと思われる。現在はコロナ禍を経てもっと減っているはずで、あくまで参考値になる。

| 州名 | シングルスクリーン館数 |

|---|---|

| アーンドラ・プラデーシュ州 | 2,809 |

| アンダマン&ニコバル準州 | 1 |

| アルナーチャル・プラデーシュ州 | 1 |

| アッサム州 | 82 |

| ビハール州 | 269 |

| チャンディーガル準州 | 6 |

| ダードラー&ナガル・ハヴェーリー準州 | 2 |

| デリー/ニューデリー | 80 |

| ゴア州/ダマン&ディーウ準州 | 10 |

| グジャラート州 | 291 |

| ハリヤーナー州 | 106 |

| ヒマーチャル・プラデーシュ州 | 10 |

| ジャンムー&カシュミール州 | 267 |

| ジャールカンド州 | 90 |

| カルナータカ州 | 950 |

| ケーララ州 | 1,015 |

| マディヤ・プラデーシュ州 | 201 |

| マハーラーシュトラ州(ヴィダルバーを除く) | 504 |

| マニプル州 | 10 |

| メーガーラヤ州 | 7 |

| ミゾラム州 | 2 |

| ナガランド州 | 4 |

| オリシャー州 | 116 |

| プドゥッチェリー準州 | 25 |

| パンジャーブ州 | 175 |

| ラージャスターン州 | 133 |

| スィッキム州 | 2 |

| タミル・ナードゥ州 | 1,546 |

| トリプラー州 | 1 |

| ウッタル・プラデーシュ州 | 970 |

| ウッタラーンチャル州 | 46 |

| ヴィダルバー | 106 |

| 西ベンガル州 | 330 |

| 計 | 10,167 |

ところで、インド初のマルチプレックスはデリーのPVRアヌパム4だと思っていたのだが、この展示では、タミル・ナードゥ州ティルチラーパッリのマリス・シアター(Maris Theatre)がインド初のマルチプレックスだとされていた。1978年6月30日に開館し、5スクリーンを備えた映画館だったという。

メインストリーム映画の紹介コーナーでは、ヒンディー語映画界のみならず、南インド映画界のスターたちも満遍なく紹介されていた。

4階(英式では3階)のテーマは技術。カメラ、レンズ、ライト、バルブなど、映画を支えてきた技術や機材が展示されている。アニメーション映画や特殊効果についても触れられている。こちらの方により強い関心がある人もいるだろう。

この階では、映画製作の過程が興味深かった。その展示によると、インド映画は以下のプロセスを経て作られ、公開される。

- プレプロダクション(Pre-Production)

- プロダクション(Production)

- ポスト・プロダクション(Post-Production)

- 配給と興行(Distribution & Exhibition)

これらはどの国の映画産業でも大きく違わないと思われるが、インド映画が独特なのはプレプロダクションのさらに前の段階かもしれない。その段階は以下に分かれる。

- ひらめき(The First Spark)

- 脚本執筆(Screenplay Writing)

- ピッチング(Pitching the Film)

映画製作の最初の一歩となる「ひらめき」の段階では、インド映画業界ではまず「ログライン(logline)」が作られるという。これは、これから作ろうとする映画の内容を簡潔に表現した記述になる。たとえば、「Rang De Basanti」(2006年)のログラインは以下のようなものだったという。

大学生の仲良しグループがドキュメンタリーのためのメソッド演技をあまりにも真剣に受け止めすぎ、結果として、根深い腐敗との戦いを命を賭して主張することになる。

ログラインが決まると、今度は「トリートメント」が決められる。娯楽映画として作るのか、芸術映画として作るのかなど、映画全体の味付けの方向性が決められるということであろう。

「ひらめき」がログラインとトリートメントによって具体的な形になると、脚本執筆の段階に移行する。ここでは、プロデューサー、監督、脚本家などが皆満足するようなストーリーが練られる。複数のエンディングを用意して吟味するようなことも行われるようである。

脚本が固まると、「ピッチング」の段階に移る。投資家に対するプレゼンテーションおよびその準備段階を指す言葉のようだ。ここで主要キャストが決まる。人気スターを起用することでピッチングは容易になることが多い。そして、実際にピッチを行って投資家から投資を引き出すことに成功し、資金の目途が立つことを業界の専門用語で「グリーンライト(Green Light)」と呼ぶ。

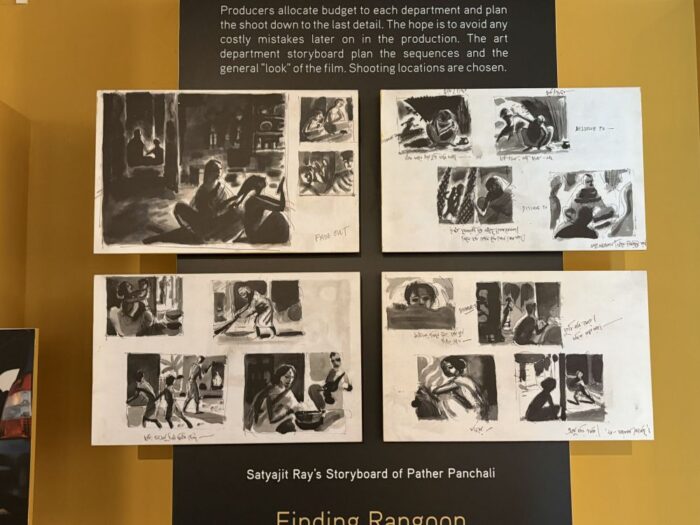

グリーンライトが出ることでプロデューサーは具体的な作業に入っていく。映画の製作資金を「バジェット」と呼ぶが、プロデューサーはそのバジェットを各部門に振り分けていく。美術部門はストーリーボードを用意し、ロケ地が選定されていく。ピッチングの段階で決まらなかった脇役などもキャスティングされていく。

プレプロダクションが終わると実際に撮影が始まり、撮影が終わるとポスト・プロダクションの段階に入る。映画が完成すると、プロデューサーは映画をなるべく広く上映してもらえるように配給業者と交渉を始める。

配給と興行に関して、インド映画業界では以下のような専門用語が流通している。

- Cost of Film

- Budget+PA (Promotion & Advertisement) Expenses

- Non-Theatrical Revenues

- Satellite Rights + Music Rights + Overseas subsidy etc.

- Footfalls

- Total number of tickets sold

- Gross Collections

- Total money collected from ticket sales

- Net Collections

- Gross Collections – Tax

配給業者の分け前はマルチプレックスとシングルスクリーン館で配分が異なり、以下のようになっている。

| 第1週 | 第2週 | 第3週 | 第4週以降 | |

|---|---|---|---|---|

| マルチプレックス | 50% | 42% | 37% | 30% |

| シングルスクリーン館 | 70-90% | 70-90% | 70-90% | 70-90% |

つまり、マルチプレックスでは、特定の作品の公開週数が伸びていくごとに配給業者の分け前は減っていき、興行主(映画館)の分け前が増えていく。シングルスクリーン館では配給業者の分け前が高く設定されており、公開週数に応じた変化はあまりないようである。

こんなインド映画ビジネスの裏側も垣間見ることのできる展示になっている。

この4-5階(英式では3-4階)が国立インド映画博物館の中心的な展示になり、これだけでも見応え十分である。要所要所でオーディオガイドが用意されているため、各展示物の詳しい解説を自分のペースで聴きながら巡ることができる。

3階(英式では2階)は主に子供向けの体験コーナーになっており、クロマキー合成を体験したりできるようになっている。ただ、大した情報はない。

2階(英式では1階)は、とてもインドらしいユニークな展示階だ。マハートマー・ガーンディーと映画の関連についてまとめられている。前述の通り、ガーンディーは映画を毛嫌いしていた。それでも、彼は生涯に一度だけ映画を観たと伝えられている。それが、「ラーマーヤナ」の主人公ラーマ王子が主人公の宗教映画「Ram Rajya」(1943年)である。そのエピソードから展示が始まり、ガーンディーの影響が認められる映画の数々が紹介されている。リチャード・アッテンボロー監督のアカデミー賞受賞作「Gandhi」(1982年/邦題:ガンジー)も含まれている。ガーンディーはチャールズ・チャップリンにも影響を与えている。ガーンディーが英国訪問したときにチャップリンは彼と出会い、彼の文明批判や非暴力主義の思想に触れた後、着想を得て「モダン・タイムス」(1936年)や「独裁者」(1940年)を作ったのは有名な話である。

1階(英式では地階)は単なるレセプションであるが、ここにはサティヤジト・ラーイ監督の等身大立像が立っており、最後の見どころになっている。

オーディオガイドを聴きながらゆっくり巡って大体1時間半かかった。インド映画好きにはたまらない展示の数々であり、もはや聖地と表現してもいいだろう。近くには「Fiza」(2000年)などに登場するハージー・アリー廟があり、合わせて観光するのがお勧めである。