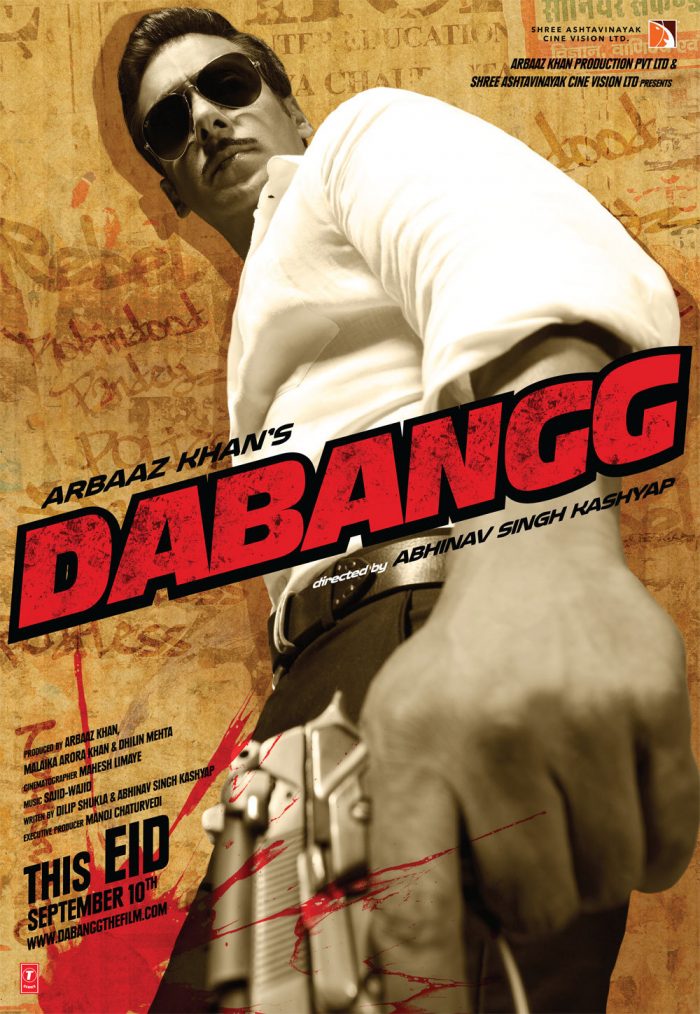

最近は権利のバラ売りによって公開前に制作費を回収したり、綿密なマーケティングによってターゲットを絞った映画作りが行われるようになったりしているものの、インドでは依然として映画というビジネスは博打に近い商売であり、映画業界の人々は人一倍、験を担いだりジンクスを気にしたりする。映画業界で伝統的に信じられているジンクスのひとつに、「イードの週はアクション映画がヒットする」というものがある。イードとはイスラーム教の祭りで、年に主に2回ある。イードゥル・フィトルとイードゥッ・ズハーである。昨年、ラマダーン明けのイードゥル・フィトルに合わせてサルマーン・カーン主演のアクション映画「Wanted」(2009年)が公開され、同年最大のヒット作の一本となった。これによって、ますますイード=アクション映画という公式は強まることとなり、今年のイードゥル・フィトル週である2010年9月10日にもアクション映画「Dabangg」の公開となった。主演は同じくサルマーン・カーン。元々同日公開予定だった、カラン・ジョーハル制作「We Are Family」を公開前倒しにさせただけあり、前評判は「ヒット間違いなし」であった。

「Dabangg」はサルマーン・カーンが主演だけでなく、彼の家族親戚が表裏で関わっており、正にサルマーンのために作られた映画だ。メインプロデューサーはサルマーンの弟アルバーズ・カーンで、重要な役で出演もしている。彼はアルバーズ・カーン・プロダクションを設立しており、本作が記念すべき第1作となっている。アルバーズの妻マラーイカー・アローラー・カーンもプロデューサー陣に名を連ねている他、アイテムガール出演をしている。さらに、サルマーンの妹アルヴィラー・アグニホートリー・カーンが衣装デザイナーとして参加。もう一人の弟ソハイル・カーンも、アルバーズ・カーン・プロダクションを通して間接的に関わっていると言う。また、サルマーンらの父親サリーム・カーンがデリーUPテリトリー(映画配給区画でパンジャーブ州を含む)での配給を自ら行っているとの報告もある。一家総出という感じである。

監督はアビナヴ・スィン・カシヤプ。「Black Friday」(2004年)や「Dev. D」(2009年)など、ユニークな映画を作ることで知られる監督・脚本家アヌラーグ・カシヤプの弟である。兄とは違い、正統派娯楽映画で監督デビュー。この兄弟は今後も各々の領域で暴れ回ってくれそうだ。他に、往年の名優にしてインド人民党(BJP)の政治家シャトルガン・スィナーの娘ソーナークシー・スィナーがヒロインに抜擢され、女優デビューしている。

監督:アビナヴ・スィン・カシヤプ(新人)

制作:アルバーズ・カーン、マラーイカー・アローラー・カーン、ディリン・メヘター

アクション:Sヴィジャヤン

音楽:サージド・ワージド

歌詞:ジャリース・シェールワーニー、ファイズ・アンワル、ラリト・パンディト

振付:ラージュー・カーン、ムダッサル・カーン

衣装:アルヴィラー・アグニホートリー・カーン、アシュリー・レベロ

出演:サルマーン・カーン、ソーナークシー・スィナー(新人)、アルバーズ・カーン、ソーヌー・スード、ヴィノード・カンナー、ディンプル・カパーリヤー、アヌパム・ケール、マーヒー・ギル、オーム・プリー、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ティーヌー・アーナンド、マラーイカー・アローラー・カーン(特別出演)

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

ウッタル・プラデーシュ州の田舎町ラールガンジ。プラジャーパティ・パーンデーイ(ヴィノード・カンナー)の妻ナイニー(ディンプル・カパーリヤー)には2人の息子がいたが、長男のチュルブルは前夫の子で、プラジャーパティには嫌われていた。だが、次男のマカンチャンドが怠け者だったのに対し、チュルブルは聡明な子であった。ナイニーは二人を平等に愛したが、父親に甘やかされたマカンチャンドはますます調子に乗るようになっていた。チュルブルはいつかマカンチャンドと父親を見返すことを誓いつつ少年時代を過ごした。

21年後。チュルブル(サルマーン・カーン)は、ロビンフッド・パーンデーイの異名を持つ警察官となっていた。強盗から金を奪って我が者にする汚職警官ではあったが、強きをくじき弱きを助ける、ロビンフッドそのままの正義漢であった。一方、マカンチャンド、通称マッキー(アルバーズ・カーン)は相変わらず怠け者で、無職のままブラブラしていた。マッキーにはニルマラー(マーヒー・ギル)という恋人がおり、結婚しようとしていたが、ニルマラーの父親(ティーヌー・アーナンド)は拒否していた。理由は、持参金のための金がないからであった。プラジャーパティは工場を建てるために多額の借金をしており、マッキーをどこか裕福な家庭の娘と結婚させて、持参金で借金を返そうとしていたのだった。ニルマラーの父親は貧しい教師であった。

マッキーは、チュルブルが金庫に多額の現金を貯め込んでいることを知っていた。ある日マッキーはチュルブルから金庫の鍵を盗み、その金を盗んでニルマラーの父親に渡す。持参金が用意できたことでマッキーとニルマラーの縁談はまとまる。だが、不幸にも喘息の持病を持っていた母親が死んでしまう。ナイナーが死んだことでプラジャーパティとチュルブルの関係は完全に切れ、チュルブルは家を出て警察官用の公営住宅に住むようになる。だが、引っ越しの際に金の盗難が発覚する。突然マッキーの結婚が決まったことでチュルブルは誰が盗んだか勘付き、復讐のためにマッキーの結婚式をメチャクチャにすることを決める。

チュルブルには以前から言い寄っていた女性がいた。名前はラッジョー(ソーナークシー・スィナー)と言う。だが、ラッジョーはアルコール中毒の父親(マヘーシュ・マーンジュレーカル)が生きている限りは結婚しないと言っていた。チュルブルはそのことをラッジョーの父親に相談する。すると父親は二人の結婚を認める。だが、その日ラッジョーの父親は池に身を投げて死んでしまう。自分が生きている限りラッジョーは結婚しようとしないことを知っていた父親は、ラッジョーの幸せのために自殺したのだった。だが、こうしてチュルブルとラッジョーの結婚も決まった。

マッキーとニルマラーの結婚式の日、チュルブルはラッジョーと警察官たちを連れて式場に乗り込み、結婚式をハイジャックして、自分たちの結婚式をしてしまう。これに怒ったニルマラーの父親は娘の結婚をキャンセルしてしまう。この一件でますますプラジャーパティ、マッキーの父子とチュルブルの確執は深まった。

ところで、チュルブルは州内相ダヤール・バーブー(アヌパム・ケール)に可愛がられている青年政治家チェーディー・スィン(ソーヌー・スード)に敵視されるようになる。チェーディーは何度も部下を送ってチュルブルを殺そうとするが、いつも返り討ちに遭っていた。

だが、偶然にもラッジョーの兄はダヤール・バーブーの個人秘書であった。チュルブルはダヤール・バーブーと会い、気に入られる。ダヤール・バーブーもチェーディーの横暴には困っており、相談を持ちかけられる。そこでチュルブルは、チェーディーが酒販売業を牛耳っているのを利用し、密造酒による中毒事件を起こして、チェーディーのビジネスの邪魔をする。

チェーディーも黙っていなかった。彼はチュルブルとマッキーの兄弟間確執を利用することにする。まずチェーディーはプラジャーパティの工場に放火する。工場が焼失してしまったショックでプラジャーパティは入院してしまう。治療費が必要となったマッキーは、自分からチェーディーに近付いて来た。そこでチェーディーはマッキーを利用し、ダヤール・バーブーを爆死させる。この爆発でラッジョーの兄も死んでしまう。ダヤール・バーブーが死んだことで、チェーディーが後継政治家として彼の選挙区から立候補することになった。さらに、チェーディーはマッキーに銃を渡し、チュルブルを殺すように促す。

だが、マッキーも兄のチュルブルを殺すことはできなかった。チェーディーにいいように利用されていることにも気付いていた。マッキーはチュルブルの元へ行き、内相爆殺事件の犯人が自分であることを自白し、さらに彼を殺しに送られたことも明かした。チュルブルは警察の大部隊を率いてチェーディーのアジトを急襲する。最後はチュルブルとチェーディーの一騎打ちとなる。母親を殺したのも実はチェーディーであったことを知ったチュルブルは怒り心頭に発し、チェーディーを惨殺する。この一件をきっかけにチュルブルはマッキーと団結し、プラジャーパティとも父子の関係を築くことになった。

改めてマッキーとニルマラーの結婚式が行われることになった。その日、チュルブルはラッジョーの妊娠を知らされる。

多少編集が粗い印象は否めなかった。説明不足のままストーリーが飛び、展開が早すぎるところがいくつもあった。それでも、最近めっきり減ったヒンディー語娯楽映画の王道を気持ちいいほど直進しており、笑いあり、涙あり、アクションあり、ロマンスあり、アイテムナンバーありの一大娯楽作品となっていた。単に復讐の成就や残酷な惨殺シーンで終わっておらず、家族の結束でエンディングという後味の良さも実現していたし、音楽もダンスも一級品。都市部から田舎まで幅広い観客層を魅了するユニバーサルヒット作品となることは濃厚だ。

完全な娯楽映画であるため、解説が必要な点はない。だが、先週公開された「We Are Family」(2010年)とは微妙にテーマがかぶっているのは興味深い。「We Are Family」では継母がひとつのテーマになっていたが、「Dabangg」では継父の存在がストーリーの重要な原動力となっていた。典型的な復讐劇のプロットに、前夫の子と継父の確執と和解が組み込まれており、単なるバイオレンスではなく、ハートに訴える要素を持った映画になっていたのは、巧みな点だと言えるだろう。

映画の魅力の中心は何と言ってもサルマーン・カーン演じるチュルブル・パーンデーイである。絶対的な正義ではなく、強盗が盗んだ金を着服してしまうような「チョイ悪」ではあるが、口数少ない中にウィットがあり、アクションのひとつひとつにこだわりがあり、部下からは慕われ、戦えば無敵である。チュルブルのスタイリッシュな言動を楽しむことがこの映画を楽しむコツだ。はっきり言って、サルマーン・カーンが演じたと言うより、サルマーン・カーンそのものがチュルブル・パーンデーイとなってスクリーン上に化身したかのようだ。ヒンディー語映画界の「3カーン」と呼ばれる人気男優3人の中では、一般に出演作の全体的な質などから、もっとも格下に扱われることが多いが、シャールク・カーンやアーミル・カーンとは違ったカリスマ性を持ち、異なったファン層を持っていることを実感させられる。庶民レベルの人気度では「3カーン」中ナンバー1かもしれない。また、「Dabangg」の中では、普段あまり話題とならないサルマーンの演技力をフルに発揮するシーンもいくつか用意されており、特に父親と和解するシーンで素晴らしい演技を見せていた。

自己のプロダクションを設立し、本作によってプロデューサー・デビューを果たしたアルバーズ・カーンであるが、同時に重要な脇役として出演しており、堅実な演技をしていた。悪役ソーヌー・スードにとってもこの映画は出世作となるだろう。「Singh Is Kinng」(2008年)での悪役も良かったが、今回はさらに見せ場が多かった。最後の決闘シーンでは、肉体見せびらかし癖のあるサルマーン・カーンよりも前に逞しい肉体を露わにしていた。ただ、その後すぐにサルマーンの方も「北斗の拳」風に上半身をむき出しにし、圧倒し返していた。しかしながら、ソーヌー・スードの方が長身であるため、彼と並ぶとサルマーンの背の低さが目立ってしまっていた。それはサルマーンを徹底的にヒーローとして持ち上げるこの映画の最大の誤算だと言える。

男中心の映画で、ヒロインはそこまで目立たなかった。シャトルガン・スィナーの娘ソーナークシー・スィナーは、まだ実力を計れるほどの演技を見せていなかったし、既に演技派として定評のあるマーヒー・ギルの出番も限定的であった。むしろ圧倒的存在感を放っていたのは、アイテムガール出演のマラーイカー・アローラー・カーンである。後半最大の盛り上がりであるアイテムナンバー「Munni Badnaam」で、ムンニーという名のダンサーとしてゴージャスな踊りを繰り広げる。かつて「Dil Se..」(1998年/邦題:ディル・セ 心から)の「Chayya Chayya」で一世を風靡し、チャイヤー・チャイヤー・ガールと呼ばれたマラーイカーのオーラが蘇ったかのようである。それには、夫アルバーズ・カーンの尽力もあっただろうし、彼女もプロデューサーとして名を連ねているので、自分好みにアイテムナンバーをアレンジできたのかもしれない。とにかくマラーイカーは他の二人の「正」女優たちを圧倒していた。

他には往年の名優ヴィノード・カンナーとディンプル・カパーリヤーが夫婦役で共演していたことが特筆すべきであろう。アヌパム・ケール、オーム・プリー、マヘーシュ・マーンジュレーカルなどの個性派俳優たちも少ない出番の中でフルに存在感を見せていた。

サージド・ワージドのコンビによる「Dabangg」の音楽はリリース以来ずっとチャートを独走中である。それもそのはず、サントラCDにはいい曲が多く収録されている。インド民謡とアフリカンミュージックをミックスさせたような「Hud Hud Dabangg」、酔っぱらいダンスナンバー「Humka Peeni Hai」、今年最大のヒット曲のひとつとなりそうなアイテムナンバー「Munni Badnaam」など、踊りに向いた曲がいくつかある一方、「Tere Mast Mast Do Nain」のようなカッワーリー風ラブソングもあり、全体に渡ってノリノリである。ダンスの方も気合いが入った群舞が多く、映画鑑賞中大きな楽しみとなるだろう。ただ、「Tere Mast Mast Do Nain」のダンスだけは曲と合っておらず残念だった。相変わらずサルマーンの踊りもうまくない。

舞台はウッタル・プラデーシュ州ラールガンジ(Laalgunj)。ウッタル・プラデーシュ州ラーエ・バレーリー県にラールガンジ(Lalganj)という町があるが、おそらく映画中のラールガンジは架空の町であろう。ウッタル・プラデーシュ州の田舎町の様子がよくスクリーン上で再現されていた他、サルマーン・カーンをはじめとした登場人物もアワディー語やボージプリー語(共にヒンディー語の方言)を思わせるような訛った話し方をしており、田舎の雰囲気が良く出ていた。特にサルマーン・カーンの淡々とした話し方は、ウッタル・プラデーシュ州やビハール州の人々の話し方をうまく真似ていた。台詞回しも絶品で、「お前を穴だらけにしてやる、どこから息をしてどこから屁をこくか迷うぐらいな」みたいな決め台詞が何度も登場する。

イード週に公開となったアクション映画「Dabangg」は、久々の大予算型コテコテ娯楽映画で、出来も素晴らしい。公開初日初回満員御礼の映画館で鑑賞したが、場内はすさまじい盛り上がりで、こんなにいい雰囲気で映画が観られたのも久し振りであった。最近ヒンディー語映画もかなり国際的に評価され得る高品質の作品を作れるようになって来ている。そんな中で、コテコテの娯楽映画ばかりの時代に逆戻りしてしまっては困るのだが、こういう映画が絶滅してしまっても良くない。映画の中心は娯楽映画であるべきで、娯楽映画の中心は「Dabangg」のような典型的マサーラー映画であるべきだ。「Dabangg」に内容は特にない。だが、映画の本当の楽しさを味わえる傑作である。インド映画を映画館で観られる環境にあるインド映画ファンは、もし観るなら、観客が多い内に見るべきだ。もしかしたらDVDなどではこの映画の楽しさは100%得られないかもしれない。

ダバング旋風

2010年9月のヒンディー語映画界は9月10日公開の「Dabangg」一色となった。

9月のこの「ダバング旋風」の前触れは、まずはカラン・ジョーハルがプロデュースした「We Are Family」の公開前倒しであった。「Dabangg」と同日公開予定だった「We Are Family」は、「Dabangg」の前評判に恐れをなし、1週間公開を前倒しにしたのである。カラン・ジョーハルと言えば、ヒンディー語映画界で確立した名声を持つ人気監督・プロデューサーである。その彼のプロデュース作品が前々からの公開日を他の作品に譲るのは異常な出来事であった。ちなみに、「Dabangg」を避けたにも関わらず「We Are Family」は意外に客足が延びず、アベレージヒットに留まった。しかし「Dabangg」と同日公開よりはマシだっただろう。これに関してはカラン・ジョーハルの読みが正しかったと言える。

そして「Dabangg」がイード週に満を持しての公開となった。サルマーン・カーン主演のこの映画は、初日動員観客数で昨年の大ヒット作「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)を抜くロケットスタートとなり、今年最大のブロックバスターヒットとなった。

それのみならず、「Dabangg」公開以降もライバルとなり得る映画が公開されなかったことも、「Dabangg」のヒットを後押しした。9月17日に公開されたのは映画祭向けの小規模な作品のみ、9月24日には「Anjaana Anjaani」や「Robot」などの話題作の公開が控えていたのだが、ちょうどアヨーディヤーのバーブリー・マスジド跡地・ラーム生誕地寺院建設予定の所有権を巡る裁判の判決日と重なり(参照)、コミュナル暴動の懸念があって、それらの作品の公開が延期されたため、新作ヒンディー語映画がゼロという状態となった(結局判決日は土壇場で延期されたが)。おかげで、「Dabangg」は3週間に渡って無人の荒野を駆け抜けるようなフリーラン状態となった。毎週何かしら映画が公開される最近の忙しいヒンディー語映画界においては、珍しい状況であった。

作品自体のエネルギーに加え、上記のような幸運なシチュエーションが重なり、その興行成績は既に、「Mother India」(1957年)、「Mughal-e-Azam」(1960年)、「Sholay」(1975年)、「Maine Pyaar Kiya」(1989年)、「Hum Aapke Hain Koun..!」(1994年)、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年/邦題:シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦)など、歴代の伝説的ヒット作と肩を並べるまでとなり、2000年代の作品と比べても、「Ghajini」(2008年)や「3 Idiots」などの最近の大ヒット作に迫るヒットとなりつつある。

しかし、困ってしまったのは、最近のヒンディー語映画の進化を称賛して来た映画評論家たちである。

「3 Idiots」の大ヒットは、ヒンディー語映画の進化と調和したものであったため、容易に受け容れられ、手放しで称賛できるものであった。「3 Iditos」は最近、日本のしたまちコメディ映画祭で上映され、日本人観客からも絶賛を受けたと聞く。アーミル・カーン主演のこの作品は、インド人のみならず、外国人でも普通に楽しめるような高品質の映画であったことは間違いない。何より娯楽映画のフォーマット上で社会問題を訴えるという、映画の存在価値そのものを体現する映画であったことが大きいと言える。

ところが、「Dabangg」は、同じ娯楽映画路線ながら、「3 Idiots」とは全く趣を異にした映画だ。そこに社会的メッセージなどはない。とにかく脳みそを家に置いて来た観客を最大限に楽しませるための過剰なサービスばかりである。ストーリーも大して目新しいものではない。主演サルマーン・カーンの絶対的ヒーロー振りに拍手喝采し、アイテムガール出演したマラーイカー・アローラー・カーンの妖艶なダンスに合わせて体を動かすだけのアクション映画であった。まるで一昔前のヒンディー語映画のようである。「3 Idiots」の登場を称賛した大部分の人々の目に、時代の逆行と映っても仕方がない。それでもこの映画は大ヒットとなってしまった。大ヒットとなってしまったからには本腰を入れてこの映画の美点について考察しなければならない。だが、いくら高尚な映画論を持ち出して考察しても、「Dabangg」を正当に評価することは難しい。この現象は普通に考えたら分析不可なのである。

「Dabangg」の批評を見てみると、主に3つの観点からこの映画を評価しようとする試みが見られる。まずひとつめは、1970年代~80年代に活躍したマンモーハン・デーサーイー監督が好んで作ったアクションとダンス満載の家族向け娯楽映画を持ち出して評価する方法である。「Dabangg」は、当時流行した娯楽映画のスタイルを現代に蘇らせた作品だとしている。「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)など、ヒンディー語映画界では懐古主義的な娯楽映画がいくつかヒットしており、「Dabangg」はその潮流に乗った作品だと言える。

ふたつめは、南インドのアクション映画の影響である。近年のヒンディー語映画界では、「Ghajini」や「Wanted」に代表されるように、南インド映画で大ヒットしたアクション映画をヒンディー語リメイクするトレンドが生まれている。「Dabangg」は、南インド映画のリメイクではないものの、南インド映画で活躍するアクション監督Sヴィジャヤンを起用し、確かに南インド映画的なアクションをふんだんに盛り込んだ作品となっていた。ヒンディー語映画界では最近ダンスやアクションが下火になりつつあったのだが、南インド映画では依然としてダンスやアクションが盛んで、かつ高度に発達しており、それがまたヒンディー語映画界に逆流して来たと考えられる。

みっつめはボージプリー語映画の影響である。ウッタル・プラデーシュ州東部からビハール州にかけて巨大な話者人口を持つボージプリー語(ヒンディー語の一方言)には独自の映画産業が発展して来た。ただし今まで何度も浮き沈みを繰り返して来ており、最近発売されたアヴジート・ゴーシュ著「Cinema Bhojpuri」(Penguin Books India; 2009)によれば、大きく三期に分けることができる。第一期は1962年~64年で、「Ganga Maiya Tohe Piyari Chadhaibo」(1962年)がこの時期の代表作となっている。第二期は1977年~95年で、「Balam Pardesia」(1979年)や「Ganga Kinare Mora Gaon」(1983年)などがヒット作となった。だが、ボージプリー語映画がヒンディー語映画界を脅かすまでに成長したのは2000年代に入ってからである。「Sasura Bada Paisewala」(2004年)が大ヒットしたことで、しばらく停滞していたボージプリー語映画産業は息を吹き返し、多数の作品が作られるようになった。マノージ・ティワーリーやラヴィ・キシャンのようなスーパースターも生まれ、第三の黄金期はまだ続く見込みである。もはやボージプリー語圏ではボージプリー語映画でなければ客を呼び込めないような状態となっていると言い、そのような報告は時々デリーの新聞でも目にする。

ボージプリー語映画の隆盛とヒンディー語映画のマルチプレックス化はちょうど重なっている。かつてヒンディー語映画が顧客層として来たのは、はっきり言ってインド人全員であった。だが、2000年代に入り、ヒンディー語映画が、海外市場を視野に入れつつ、都市に住みハリウッド映画に親しんだ中間層向けに、マルチプレックスでの興行を前提に映画を作るようになったことで、今までヒンディー語映画の代名詞であった単純なストーリー、爽快なアクション、抱腹絶倒のコメディーなどを楽しんで来た顧客層は取り残されることなった。最近のヒンディー語映画は、言語の壁さえなければ、日本人が見ても十分楽しめる国際的アピールを持った映画が増えて来たが、逆に今までインド映画を支えて来た庶民層にとって、そういう映画は筋が複雑過ぎたり、価値観が違いすぎたりして、容易に受け容れられるようなものではなかった。また、マルチプレックスの入場料は概して高価で、庶民が気軽に足を運べる場所ではなくなってしまった。そういう取り残された人々をうまく取り込んだのがボージプリー語映画であった。ボージプリー語映画は、時代の変化に伴って進化はしているものの、基本的には一昔前の単純な娯楽映画路線を踏襲している。ウッタル・プラデーシュ州やビハール州でのロケも多く、言語もローカル色丸出しのボージプリー語で、同地の人々の心をガッチリと掴んだ。マルチプレックスの進出で客を失っていた単館映画館にとってもボージプリー語映画は救世主的存在であった。マルチプレックスがボージプリー語映画の上映を頑なに拒否する一方で、単館映画館はボージプリー語映画を好んで上映し、まとまった数の観客を動員して映画館存続を可能として来た。

このように、ヒンディー語圏ではヒンディー語映画とボージプリー語映画の二極化が進行していた。その間を埋めたのが「Dabangg」であった。ウッタル・プラデーシュ州の田舎町を舞台とし、登場人物が標準ヒンディー語ではなく訛った方言を話すこの映画は、ヒンディー語映画ながらもボージプリー語映画の表面的特徴をよく汲み上げていた。今年のヒンディー語映画界では「Ishqiya」(2010年)や「Peepli Live」(2010年)のような、田舎町や農村を舞台にした良作がいくつか公開されたが、それらは芸術映画や社会派映画のジャンルにも片足を置いていた。だが、「Dabangg」は完全なる娯楽映画路線。誰でも分かる明快なストーリーとアクションとコメディーとダンス。テーマはインド人の琴線にもっとも触れる復讐と家族の絆。そして庶民層から圧倒的な支持を受けるサルマーン・カーンの存在。実は今までボージプリー語映画にヒンディー語映画俳優が出演することは時々あったのだが、「Dabangg」は、ヒンディー語映画界の潤沢な資金力とスターパワーをフル活用して作った、ボージプリー語映画路線のヒンディー語映画であった。基本的に低予算のボージプリー語映画を観てきた観客にしても、やはりヒンディー語映画のゴージャスさは魅力的で、そのヒンディー語映画が自分の好みに合った映画を作ってくれれば、観に行かざるをえない訳である。おかげで都市部でも田舎でも大ヒットとなり、最近では珍しいユニバーサルヒットに認定された。

2010年9月27日付けのタイムズ・オブ・インディア紙に載っていたサルマーン・カーンの発言は印象的であった。「私が常に言って来たことだが、マルチプレックスと単館、大都市と小都市、いわゆる大衆と上流層の間に、観客の違いはない。『Dabangg』は私の信条の裏付けとなった。」おそらくこの言葉が「Dabangg」の成功をもっともよく物語っているだろう。マルチプレックスの登場により、映画館は分断され、映画は分断され、そして観客も分断されて来たように思えた。近年のヒンディー語映画の評論は基本的にこのラインに沿って行われている。映画プロデューサーや監督たちも、その先入観に従って、分断された特定の観客を相手に映画を作るようになった。だが、結局は単にそう見えただけで、観客は分断されていなかったのかもしれない。映画好きのインド人が本当に観たがっている映画は常にひとつなのかもしれない。「Dabangg」の成功により、もしかしたら今後ヒンディー語映画とボージプリー語映画の統合が見られるかもしれない。その過程はもっと広い視野で見たら南インド映画からの換骨奪胎を含むかもしれないし、時間軸的に見たら過去への回帰に映るかもしれない。どうなるかは予想がつかないが、「Dabangg」が、最近忘れかけていたインド映画の真の姿を思い出させてくれたことだけは確かである。そして、「Dabangg」の成功理由を、「分析不可」、「偶発的ヒット」などと片付けず、きちんと言葉で説明できなければ、インド映画の評論はできないような気にさせられた。これは自分にとって今後の課題である。

ザンドゥー・バーム騒動

「Dabangg」において、映画本体と同じくらいヒットとなっているのが、映画中に使われたアイテムソング「Munni Badnaam」である。盛り場で踊り子が妖艶な踊りを踊る「ムジュラー」の典型例であり、今年もっとも「踊れる」曲となっている。

実はこのナンバーには元ネタがある。直接のネタ元となったのは、ボージプリー語の民謡アルバム「Balma Bada Bavaali」(1998年)の中の「Launda Badnaam Hui」である。ただ、この民謡はもっと古くから伝わっていたもののようだ。ウッタル・プラデーシュ州で育ったアビナヴ・スィン・カシヤプ監督が子供の頃に聴いて覚えており、この映画の中で現代的にアレンジして使用したという訳だ。この民謡は「Rock Dancer」(1995年)でも「Launda Badnaam Hua Laundiya Tere Liye」という曲名でアレンジされている。よって、元々ある程度完成された曲だったと言える。ちなみに、民謡がアレンジされてヒンディー語映画で使われることは珍しくなく、例えば「China Town」(1962年)の「Yamma Yamma」はペルシア語の民謡「Mastom Mastom」、「Yash」(1996年)の「Subah Subah」はベンガル地方の民謡「Boli O Nonodi」、「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年/邦題:ミモラ)の「Nimbooda」はラージャスターン州の民謡、「Shootout At Lokhandwala」(2007年)の「Ae Ganpat」はマラーティー語の民謡、「Delhi-6」(2009年)の「Genda Phool」はチャッティースガル州の民謡、「Love Aaj Kal」(2009年)の「Aahun Aahun」はパンジャーブ州の民謡が元ネタだったりする。

「Munni Badnaam」の歌詞の一節は以下のような感じである。

मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए

मुन्नी के गाल गुलाबी, नैन शराबी, चाल नवाबी रे

ले झंडू बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिएMunni Badnaam Hui, Darling Tere Liye

Munni Ke Gaal Gulaabi, Nain Sharaabi, Chaal Nawaabi Re

Le Zandu Balm Hui, Darling Tere Liyeムンニーは評判を落としてしまったわ、ダーリン、貴方のために

ムンニーの頬はバラのよう、目は酒のよう、仕草は女王のよう

ほら、ザンドゥー・バームになったわ、ダーリン、貴方のために

「ムンニーが評判を落としてしまった」というのは、これだけだと分かりにくいが、つまりはいけずな男性を誘惑する内容となっている。日本語でもっとも近いのは「女に恥をかかせないで」という台詞であろう。この内、3行目の「ザンドゥー・バーム」については説明が必要であろう。これはザンドゥー製薬の医薬品の名前で、タイガー・バームと同様の痛み止め軟膏である。インドでは有名な医薬品のひとつだ。

「(ムンニーが)ザンドゥー・バームになった」とは一体どういうことであろうか?「ムンニーが評判を落とした」まではほとんど原曲そのままだが、この奇妙なフレーズは「Munni Badnaam」オリジナルだ。これにはいくつか解釈があるようだ。ひとつは、全く意味のないフレーズであるとする解釈である。おそらく大半の人は大してその意味を考えずにこのラインを聞き流していると思われる。ふたつめの解釈は、ザンドゥー・バームが痛み止めであることから連想して、「ムンニーはあなたの痛み止めよ」、「あなたの心と体を癒してあげるわ」と歌っているとすることである。ただ、実はどうやらこの曲が有名になる前からヒンディー語圏で、「ザンドゥー・バームになる(झंडू बाम होना)」という慣用句は普及していたようだ。その意味は「無意味になる」、「使い物にならなくなる」などになる。ボージプリー語では「ज़िन्दगी झंड बा, फिर भी घमंड बा(たとえ人生どん底でも誇りは捨てない)」というフレーズがあり、その内の「どん底」という意味の「ザンド」と「ザンドゥー・バーム」がかけられているようである。つまり、「ムンニーが評判を落とした」というラインとそう変わらない意味となる。ザンドゥー・バームを含むラインは一種のサビとなっており、曲中で何度も繰り返される。

しかし、映画のプロデューサーはザンドゥー製薬から歌の中での商標利用の許可をもらっていなかったため、トラブルに発展することとなった。ザンドゥー製薬が、曲中に無断で「ザンドゥー・バーム」を18回使ったことに抗議し、歌詞の変更か曲の削除を求めて訴訟を起こす構えを見せたのである。しかし、結局は話し合いで解決し、「Munni Badnaam」でムンニーに扮して踊ったマラーイカー・アローラー・カーンがザンドゥー・バームのブランドアンバサダーになることで決着が付いた。まるで大岡裁きのような仲裁である。ただ、映画音楽のリリース以降、ザンドゥー・バームの売り上げが急伸しているとのレポートもあり、既に宣伝効果は抜群となっている。今後マラーイカーがどんな形でザンドゥー・バームを宣伝するのか楽しみだ。

実は「Munni Badnaam」にはザンドゥー・バーム以外にも、普通に考えたらちょっといいのかと思うような形でヒンディー語映画俳優たちの名前が出て来る。まずはシルパー・シェッティーとベボ(カリーナー・カプールの愛称)が歌詞の中で登場し、「シルパーのようなボディー、ベボのような美貌」と歌われる。そして歌の中盤に「サイフー」という訛った形でサイフ・アリー・カーンの名前が登場し、さらに「ランブー(ノッポ)」という呼称でアミターブ・バッチャンが暗示される。ダンスシーンでは実際にサイフ・アリー・カーンとアミターブ・バッチャンのそっくりさんが登場する。ただ、この辺は映画関係者同士笑って済ませられる問題なのかもしれない。一応問題となりそうなのは、アミターブ・バッチャンが、ザンドゥー・バームのライバル商品ヒマーニー・ファスト・リリーフのブランドアンバサダーを務めていることである。だが、これもアミターブ・バッチャン自身が出演している訳ではないので、大目に見てもらえるであろう。