長らく「スポーツ映画はヒットしないというジンクス」が支配的だったヒンディー語映画界であったが、クリケットを題材にした時代劇「Lagaan」(2001年/邦題:ラガーン クリケット風雲録)の空前のヒットのおかげで、チラホラとスポーツ映画に挑戦するプロデューサーや監督が現れ始めた。やはりクリケットが一番人気だが、ホッケー、サッカー、ボクシングなど、その題材は徐々に広がりを見せつつある。規模の大きな映画になると、インド代表が主人公の愛国主義的高揚感を提供する映画になることが多いのだが、「Dhan Dhana Dhan Goal」(2007年)など、海外のインド系移民コミュニティーを舞台にしたスポーツ映画も作られており、そういう映画だとメッセージの趣きは多少異なって来る。「Dhan Dhana Dhan Goal」ではロンドンの南アジア系移民コミュニティーがサッカーを通して団結する姿が描かれ、それが南アジア諸国の団結の必要性を暗示していた。一方、2011年2月11日から公開中の「Patiala House」では、やはりロンドンが舞台のクリケット映画であるが、また異なったテーマの映画となっている。

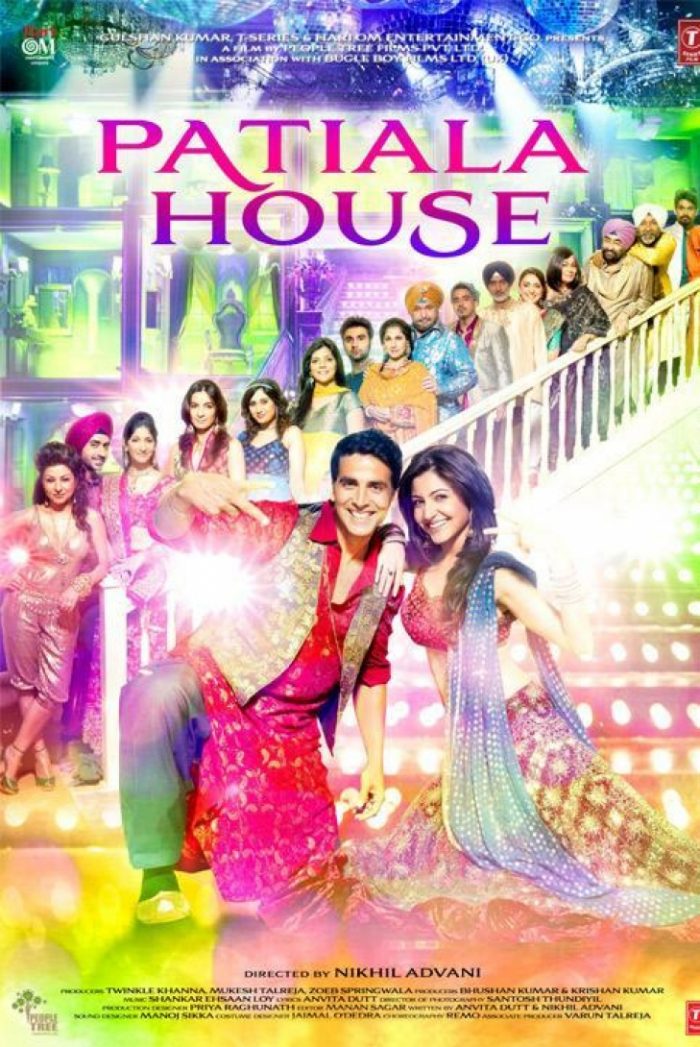

監督は名作「Kal Ho Naa Ho」(2003年)でデビューしたニキル・アードヴァーニー。最近アクシャイ・クマール主演「Chandni Chowk to China」(2009年/邦題:チャンドニー・チョーク・トゥ・チャイナ)で大コケしたのだが、同じくアクシャイ・クマールを主演に据えながらも、よりシリアスなテーマの映画で出直して来た。アクシャイ・クマールは最近外しまくっているので体勢を整えたいところ。相手役は「Band Baaja Baaraat」(2010年)で高い評価を受けたアヌシュカー・シャルマー。プロデューサー陣にアクシャイ・クマールの妻トゥインクル・カンナーが名を連ねていることにも注目。最近ヒンディー語映画界では人気俳優の妻が映画をプロデュースすることが流行しているようだ。その先鞭を付けたのはシャールク・カーンの妻ガウリー・カーンであろう。彼女は「Main Hoon Na」(2004年)や「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)でプロデューサーを務めている。他に、「Dabangg」(2010年/邦題:ダバング 大胆不敵)では監督・助演アルバーズ・カーンの妻マラーイカー・アローラー・カーンがプロデューサーであるし、アーミル・カーンの妻キラン・ラーオは「Peepli Live」(2010年)などでプロデューサーを務めた他、今年「Dhobi Ghat」(2011年)で監督デビューまで果たしている。

監督:ニキル・アードヴァーニー

制作:ブーシャン・クマール、ムケーシュ・タルレージャー、クリシャン・クマール、トゥインクル・カンナー、ゾエーブ・スプリングワーラー

音楽:シャンカル=エヘサーン=ロイ

歌詞:アンヴィター・ダット・グプタン

振付:レモ・デスーザ

出演:アクシャイ・クマール、アヌシュカー・シャルマー、リシ・カプール、ディンプル・カパーリヤー、プレーム・チョープラー、ハード・カウル、ラビット・サックC、ソーニー・ラーズダーン、ティーヌー・アーナンド、デーヴィッド・フロスト、ロリー・リー、ジェネヴァ・タルワール、ファラーズ・カーン、タンヴィール・スィン、スパルナー・マールワー、スィーミー・メールワーニー、マーヤー・サラーオ、セリナ・ホートワーニー、ジュヴェーリアー・カーン、アンクシュ・カンナー、デーヴァーンシュ・ダースワーニー

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

パルガト・スィン・カーローン(アクシャイ・クマール)は、ロンドンのアジア系移民街サウスオールに生まれ育ったインド系英国人であった。彼は学生時代からクリケットにおいて速球投手として名を馳せ有望視されていた。ところが父親のグルテージ・スィン・カーローン(リシ・カプール)は、慕っていた叔父(プレーム・チョープラー)が白人によるアジア人差別によって命を落としたことから、反白人・反英国の活動家となっており、パルガトが英国代表になることを許さなかった。母親(ディンプル・カパーリヤー)は誰よりもパルガトの夢を理解していたが、グルテージに一言も発することができず、パルガトは夢を諦めなければならなかった。クリケットを失ったパルガトはその後生気を失い、サウスオールで細々と売店を経営し過ごしていた。だが、仕事を終えた夕方には一人クリケット・グランドへ行き、投球練習をしていた。

グルテージの専制的な思考の犠牲となっていたのはパルガトのみではなかった。グルテージが苦労してロンドンに建てたパティヤーラー・ハウスには親戚が集住しており、彼ら皆がグルテージを恐れ、自分の夢を持てずにいた。

その頃、クリケット英国代表は不振にあえいでおり、メンバー総入れ替えが決定された。英国は速球投手を必要としていた。選考委員会の一人ベーディー(ティーヌー・アーナンド)は毎日密かにパルガトの投球を観察しており、パルガトを候補として推薦する。そしてパルガトにテストを受けるように促す。しかしパルガトはそれを断る。

ところで、近所に住むインド人と英国人のハーフ、スィムラン(アヌシュカー・シャルマー)と、彼女が事情あって引き取り育てていた少年ズィーシャーン(デーヴァーンシュ・ダースワーニー)は、偶然パルガトの過去と現在のチャンスについて知る。スィムランとズィーシャーンはパティヤーラー・ハウスの従兄弟たちにもそれを伝え、パルガトにクリケット選手の夢に再び挑戦するように促す。パルガトさえ夢を手に入れれば、彼らも自分の夢を手にすることができる可能性があった。パティヤーラー・ハウスの皆から応援されパルガトはテストを受ける気になる。テストの結果、パルガトは34歳という高齢ながら異例にも英国代表に選ばれる。

だが、今後の問題は、どうやってグルテージに察知されずに事を運ぶかであった。パティヤーラー・ハウスの皆は協力し合ってパルガトがクリケット英国代表としてプレイしていることをグルテージに知られないように綿密な作戦を立て、実行に移す。また、パルガトは「カーリー」という偽名を使ってプレイする。パルガトは、デビュー戦ではオーストラリアの豪腕打者アンドリューに打ちのめされるものの、T20ワールドカップで本領を発揮し、瞬く間に英国代表の快進撃の原動力となる。サウスオールの人々もカーリーを英雄視するようになる。英国代表は遂に決勝戦まで進出する。

しかし、遂にグルテージにもインド系英国代表のカーリーがパルガトであることが知れてしまう。ショックのあまりグルテージが気絶し入院したことを知り、パルガトはすぐに引退を表明する。だが、グルテージの怒りは収まらず、彼を無視し続ける。だが、パルガトは自分がクリケットを止めることでパティヤーラー・ハウスの従兄弟たちがもう二度とグルテージの専横から逃れられなくなると感じ、やはりクリケットを続けることを決意し、グルテージにもそれを宣言する。そして決勝戦に出場する。

パルガトを応援するサウスオールの人々がパティヤーラー・ハウスの前に集い、家族親戚が彼らと団結しても、グルテージはパルガトを許そうとしなかった。だが、テレビのインタビューでパルガトが「いつも父親の言葉を肝に銘じてプレイしている。どんな罵詈雑言も賞賛の拍手によりかき消すことができるという言葉を」と語っているのを聞き、考えを変える。グルテージは家族親戚と共にクリケットを観戦する。

決勝の相手は強敵オーストラリアであった。最初のバッティングは英国で、後半に入りオーストラリアのバッティングとなったことで、パルガトの出番がやって来た。だが、再び立ちはだかったアンドリューをパルガトはなかなか攻略できずにいた。パルガトは居ても立ってもいられなくなり、皆と共にスタジアムへ直行する。そして父親の目の前でパルガトはアンドリューを打ち取り、英国に優勝を呼び込む。勝利に酔うパルガトの前にグルテージが現れ、息子を抱きしめる。

17歳のときに見た夢を17年後の34歳になって叶えるというスポーツドリーム映画で、その大まかな流れは、インド産スポーツ映画の決定版「Chak De! India」(2007年)と遠くなかった。だが、エッセンスはむしろ、昨年のサプライズヒット「Udaan」(2010年)に近い。味付けは全く異なる2つの映画であるが、両者に共通するのは、専横的な父親の束縛からの解放である。子供の視点から見れば、父親などの言い分に素直に従って自分の夢を諦めないこと、親の視点から見れば、子供に自分の希望や生き方を押しつけないこと、双方向に向けたメッセージが送られていた。

目新しいのは、「Udaan」も「Patiala House」も、父親の許可を得ずに夢を実行するという姿が描かれていたことである。インド映画では伝統的に家父長制度における父親の絶対的権力を犯すことは好まれず、子供が父親の意向に逆らった行動をする場合、最後の最後まで父親の許可を得る努力が払われる。そしてハッピーエンディングを演出するため、父親も最後には許可を出すのが定番だ。通常、この公式は男女のロマンスに当てはめられる。例えば名作「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)では、主人公ラージとヒロインのスィムランは恋に落ちるが、スィムランの父親は彼女を別の男と結婚させようとし、それを許さない。だが、最後の最後で父親はラージの人柄を認め、スィムランがラージと共に列車に乗って去って行くのを許す。このように、インド映画では父親は絶対的存在であり、たとえ父親の思い通りに事が進まなくても、それを敢えて父親が自ら決めることで、最終的な決定権はあくまで父親の手中にあることが誇示される。だが、「Udaan」では父と子の和解は最後まで実現せず、子供は高圧的な父親から逃げ切る形で夢に向かって走り出す。「Patiala House」でも主人公パルガトは英国嫌いの父親に黙って英国代表としてクリケットをプレイし、それが父親に知れた後も、一時は引退を表明するが、すぐに考え直し、堂々とプレイし続ける。インド映画によくあるパターンでは、ピンチに陥った主人公が、父親が応援してくれていることを知って奮起し、ピンチを乗り越えるという筋であるが、「Patiala House」ではそういうこともなかった。パルガトはあくまで孤独の戦いを続け、勝利を掴んだ後で初めて、父親もスタジアムに来て応援してくれていたことを知る。父親という壁を越えるという点ではその他の典型的インド映画と同じだが、その越え方において決定的な差があり、インド映画が体現する価値観の変化の一例として記録に値する映画となっている。

さらに広い視点でこの映画を分析すると、移民先社会におけるインド人への差別が描かれていたことが重要な要素として挙げられるだろう。移民先社会というのは英国、米国、オーストラリアなど、白人が多数派を占める国家とイコールで結んで差し支えない。白人によるインド人差別が描かれた映画は「I Proud To Be An Indian」(2004年)から「Crook」(2010年)までいくつかあり、先ほど挙げたサッカー映画「Dhan Dhana Dhan Goal」もその一種なのだが、「Patiala House」ではより成熟した視点が見られた。「Patiala House」において、グルテージはサウスオールの人々を組織し、政治的に白人のインド人差別に対抗しようとして来た。グルテージは政治的後ろ盾を頼みに警察に対しても高圧的な態度に出ていた。だが、息子のパルガトは英国のためにクリケットをプレイし、その活躍によって白人たちの賞賛を勝ち取る。確かにパルガトはサウスオールの英雄であったが、白人の英国人たちも彼を心から応援し、賞賛していた。そしてそれこそがグルテージが最終的に求めていたものだった。つまり、移民先で同コミュニティー内で固まって移民先国家に反抗的な態度を取るのではなく、その国の一員となり、その国のために貢献することこそが差別を解消する一番の手段であることが主張されていた。このメッセージは第一に海外のインド系移民向けのもので、インド国内の大部分のインド人にとってはほとんど関係ないものだ。そういう意味では「My Name Is Khan」(2010年/邦題:マイ・ネーム・イズ・ハーン)などとも共通する、インド本国インド人置き去り現象が見られる。だが、移民の話をインド国内における州間の移民に置き換えれば、十分文脈を持って来るものである。また、先日カタールで開催されたアジアカップ2011決勝戦で、韓国籍から帰化した李忠成選手が決勝ゴールを決め物議を醸したが、その出来事にも似た内容の映画で、日本人にとっても他人事ではない作品だと言える。

ただし、英国対インドの試合をやらなかったのは逃げだと感じた。インド系英国人の英国代表選手がインド代表と戦うときにどんなことを考え、どんな行動を取るのか、そこまで突っ込むとより上記のメッセージが鮮明になったと思う。決勝戦の相手をインドにすることもできたはずだ。だが、インド本国の市場のことも考慮しなければならないので、決勝相手はオーストラリアとし、妥協したのだと思われる。

インドの伝統的慣習の悪い部分が、インド本国よりも海外のインド系移民社会の中でより強く保存されているという実態もこの映画はよく突いていた。自文化を守り継承して行かなければならないという考えは、海外に移民し、異文化の中で暮らす人々の方が、危機感と共により強く意識するのが普通である。インド映画の需要が海外のインド系移民の中で大きいのもそういう理由からだ。だが、インドの伝統文化に潜む悪習がもっとも醜い形で人権を侵害しているのもその海外のインド系移民社会だと言われている。「Videsh」(2009年)では、NRI(在外インド人)男性と結婚し移民した本国インド人女性の悲劇が描かれていたが、「Patiala House」ではインド本国よりも強固な大家族制・家父長制が維持されているインド系移民の家庭が舞台となっていた。

最近フニャフニャとだらしないコミックロールを演じ、立て続けにフロップを連発していたアクシャイ・クマールだが、今回はいつにも増して芯のあるシリアスな演技を見せ、好感が持てた。一時ヒットを連発して天狗になっていたが、その魔法も長くは続かないことに気付き、背筋が伸びたのだろう。近年ではベストの演技であった。

アクシャイ・クマールの軌道修正も良かったが、それ以上に素晴らしかったのはヒロインのアヌシュカー・シャルマーである。今回彼女が演じた役は、はっきり言ってストーリーに特に必要な役ではなかった。パルガトの再挑戦を応援する第一人者であったが、その役はパルガトの親戚の誰かが務めても別段問題はなかった。恋愛の要素を多少織り込むために無理に挿入されたヒロインという感じだった。だが、アヌシュカー・シャルマーはそんな不利な立場にも関わらず、映画を支配するほどの存在感を見せていた。前作「Band Baaja Baaraat」も良かったが、本作におけるアクシャイ・クマールとの共演でも全くひるんでいない。表情も豊かだし、台詞にも真実味がある。若手女優のトップはカトリーナ・カイフやディーピカー・パードゥコーンだと思っていたが、最近の二人はどうも伸び悩んでいる。代わって台頭して来ているのがこのアヌシュカーである。美貌という点では二人に比べて多少一般人っぽいところがあるアヌシュカーであるが、実力では飛び抜けている。今後の急浮上が予想される。

他にリシ・カプールやディンプル・カパーリヤーなどの脇役も良かった。特筆すべきは、初のインド人女性ラッパーとして有名なハード・カウルがチョイ役で出演し歌を歌っていることである。途中の結婚式シーンでのダンスシーン「Rola Pe Gaya」や、エンディングの「Laung Da Lashkara」はハード・カウルが歌を歌い、踊りも踊っている。ハード・カウルは、ラッパーになりたいがグルテージが怖くてそれを言い出せないコーマル・チャトワールというパルガトの従姉妹を演じていた。

音楽はシャンカル=エヘサーン=ロイ。パンジャービーの一家が主人公であるため、パンジャービー色の強いダンスナンバーが目立つ。だが、映画全体の雰囲気はシンミリしたものであり、それを助長するために「Kyun Main Jaagoon」や「Aadat Hai Voh」など悲しげな曲もある。シャンカル=エヘサーン=ロイの作品としては並程度であるが、映画にはフィットした曲の数々であった。

ヒンディー語映画ではあるが、パンジャービー語の台詞も多く、聴き取りは多少難しい。また、英国が舞台なので英語の台詞も少なくないのだが、一部ヒンディー語字幕が入っている部分もあった。

その他いくつか気付いた点を箇条書きする。

- 幼年時代のパルガトが、白人からの迫害を避けるために母親によって髪を切られ、ターバンを脱がされてしまうシーンがある。これは、毛髪を切ったり剃ったりすることを禁じ、ターバンの着用を義務づけるスィク教の掟を破る行為であり、そのようなスィク教徒はモーナー・スィクとかモーナー・サルダールなどと呼ばれ、掟を遵守するカールサー・スィクとは区別される。その姿を見た父親の失望を理解すべきである。

- 映画中「ガルジャマーイー」という言葉が出て来る。これは結婚後、夫が妻の実家に住むことを指し、インドの社会では恥ずかしい行為とされる。グルテージは家族内の女性と結婚した男性を片っ端から自分の家に住まわせており、つまりガルジャマーイーさせており、それが相手の家庭で多少物議を醸すのであった。

- グルテージが憧れていたラーラー・アマルナートというクリケット選手は、独立インド初のインド代表チーム主将で当時のスーパースターである。パンジャーブ出身ということで特にグルテージは尊敬していたのだろう。

- 映画中でアヌシュカー・シャルマーらが寿司を食べているシーンがあった。どうということのないシーンではあるが、日本人としては注目である。そういえばアヌシュカーのデビュー作「Rab Ne Bana Di Jodi」(2008年)でも日本が少し出て来た。もしかして日本と何か運命的なつながりがある人なのかもしれない。

「Patiala House」はロンドンのインド系移民社会を舞台にし、クリケットをテーマにしたスポーツ映画だが、それだけでなく、家父長制の弊害、海外におけるインド人差別問題やインド系移民コミュニティーの問題など、より広範なテーマに触れる作品であった。ストーリー自体もよくまとまっており感動できる。アクシャイ・クマールの久々の好演と共に、アヌシュカー・シャルマーの急浮上も注目。クリケットの試合の比重は低いが、クリケットのルールを知っていた方が当然楽しめる。今年は1月からいいヒンディー語映画が多いが、この作品も十分名作で観る価値大だ。