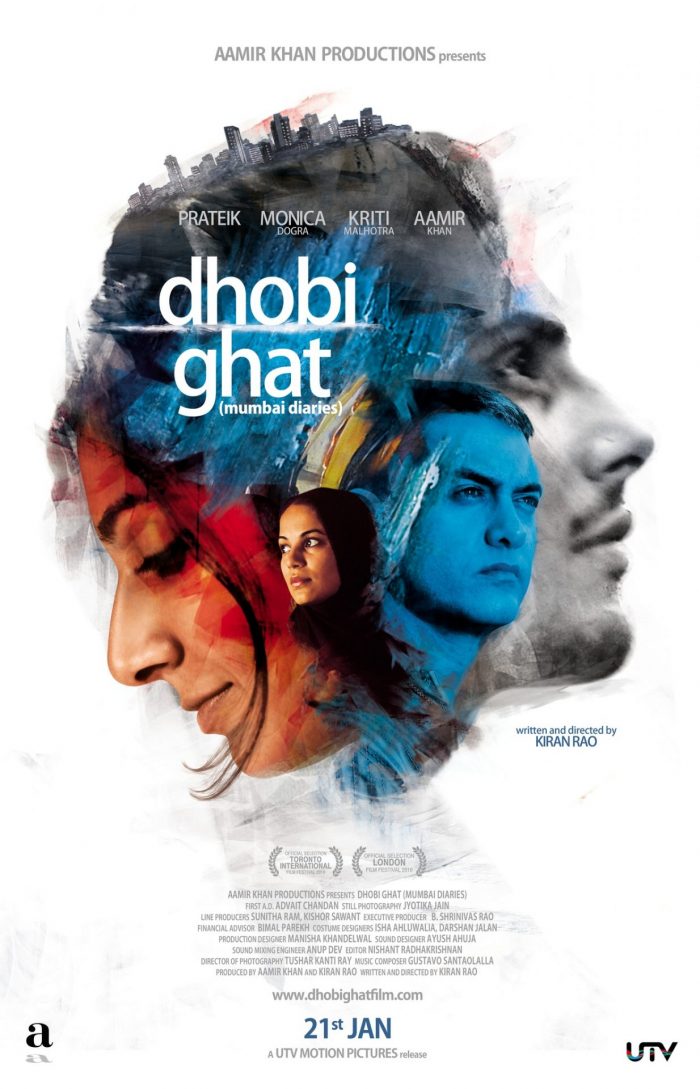

2001年の「Lagaan」以降、ヒンディー語映画界において質の高い映画を一貫して送り出し続けているアーミル・カーン。俳優としても評価が高いが、「Tare Zameen Par」(2007年)で監督をしたり、「Peepli Live」(2010年)などをプロデュースしたりしており、間違いなくヒンディー語映画界の最先端にいる人物である。そのアーミル・カーンの妻キラン・ラーオは、助監督として「Lagaan」や「Monsoon Wedding」(2001年)に関わって来た人物で、このたび満を持して監督デビューを果たした。それが本日(2011年1月21日)より公開の「Dhobi Ghat」である。脚本も彼女が担当している。予告編から察するに、昨年アーミル・カーンがプロデュースした「Peepli Live」よりもさらに王道を行くアート系映画の雰囲気で、このような映画が普通に映画館で大々的に上映されるようになったことは、ヒンディー語映画の成熟と受け止めていいだろう。主演は「Jaane Tu… Ya Jaane Na」(2008年)で注目を浴びたプラティーク・バッバルなど。アーミル・カーンも重要な役で出演する。

また、「Dhobi Ghat」はインド映画でおそらく初めて、インターミッションを排除した作品となっている。インドでは映画の途中にインターミッションを挟むのが慣例化しており、その影響でインターミッションを挟んだ前半・後半のある映画作りが一般に行われている。インドでは、元々インターミッションが組み込まれていないハリウッド映画などが上映される際も、無理矢理インターミッションが挿入される。これは、インドの映画館のビジネスモデルが、ポップコーンやペプシなどの飲食物からの収入に大きく依存しているためでもある。インターミッションがあった方が観客の映画館における購買活動が刺激され、収入が伸びる。だが、時代は変わろうとしている。以前は映画1本の上映時間が2時間半~3時間だったが、最近は2時間以下の映画も増えて来た。そのような映画にも無理にインターミッションを挟む必要があるか、前々から時々議論になっていた。「Dhobi Ghat」は90分ほどの映画で、思い切ってインターミッションを排除してしまったのである。

監督:キラン・ラーオ

制作:キラン・ラーオ、アーミル・カーン

音楽:グスターボ・サンタオラヤ

衣装:ダルシャン・ジャラン、イーシャー・アフルワーリヤー

出演:プラティーク・バッバル、モニカ・ドーグラー、クリティ・マロートラー、アーミル・カーンなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

ニューヨーク在住の銀行員シャーイー(モニカ・ドーグラー)は長期休暇を取ってムンバイーにやって来た。シャーイーは写真が趣味で、ムンバイーの庶民の生活をカメラに収めたいと考えていた。シャーイーは、友人に連れられて立ち寄った展覧会で画家アルン(アーミル・カーン)と出会う。アルンとシャーイーは意気投合して一夜を共にする。翌朝、アルンは酔った勢いで事に至ってしまったことで罪悪感に苛まれ謝るが、シャーイーは気にしていなかった。むしろシャーイーはアルンに惚れてしまっていた。だが、アルンはシャーイーとの出会い直後に引っ越してしまい、引っ越し先を知らないシャーイーは再会できずにいた。 ところでアルンの家に出入りしていたドービー(洗濯屋)のムンナー(プラティーク・バッバル)は、シャーイーの家にも出入りしていた。シャーイーはムンナーからアルンの引っ越し先を聞き出し、様子をうかがう。また、ムンナーは俳優を目指しており、写真を趣味とするシャーイーに、オーディション用に自分のスナップ写真を撮影するように頼む。シャーイーはムンナーの写真を撮る代わりに、彼が働くドービー・ガートを案内してもらう。その後もシャーイーとムンナーは一緒に映画を観に行ったり、ムンバイーを散策したりする。その内ムンナーはシャーイーに惚れてしまう。また、シャーイーはムンナーからアルンのことをそれとなく聞き出す。どうやらアルンには元々妻と子がいたようだが、離婚して今は一人住まいのようであった。だが、ムンナーはシャーイーがアルンのことばかり気にするのが気に入らなかった。 その頃、アルンは新居のタンスから見つけた、前の住人が置いて行った品物に興味を引かれていた。数枚の写真や装飾品の他に、3本のビデオテープがあった。アルンがそのビデオを再生すると、ヤスミーン(クリティ・マロートラー)という女性が村に住む兄弟に宛てて撮影したビデオメッセージが入っていた。アルンはそれらの品物をヤスミーンに届けようと、ビデオから手掛かりを探す。ヤスミーンは結婚してムンバイーに住んでいたようだった。最初の内はムンバイーの生活を楽しんでいたが、夫に愛人がいることが分かり、次第に表情から明るさが消えて行く。最後のメッセージには、自殺をほのめかす言動が記録されていた。アルンは彼女が自殺したことを確信し、すぐにまた引っ越すことを決める。次の新居に引っ越すときまでに、ヤスミーンをテーマに描いていた絵が完成していた。 ムンナーは8歳のときにビハール州ダルバンガーからムンバイーに出て来て以来、叔父のところに身を寄せていた。叔父は麻薬の密売などにも手を染めており、マフィアともつながりがあった。不幸にも彼はマフィア間の闘争に巻き込まれ命を落としてしまう。ムンナーはそれをきっかけに家を引き払い、引っ越してしまう。この一件以来、シャーイーはムンナーと連絡が取れなくなってしまい、ドービー・ガートでムンナーを探す。シャーイーはアルンの行方も追っていた。ドービー・ガートにいたムンナーは、最初アルンの行方を話さないが、最後には彼女にアルンの現住所を教える。

「Mumbai Diary」の副題が示すように、ムンバイーの日常風景を切り取ってコラージュし、そのまま映画にしたような作品だった。ムンバイーを舞台にした映画は星の数ほどあるが、ムンバイーの深部にここまでジットリと染み込んだ作品はなかなかなかった。また、「Dhobi Ghat」の予告編は3バージョンあったが、それが暗示していたように、主に4人と3つのストーリーから成る映画であった。ムンナーとシャーイー、シャーイーとアルン、アルンとヤスミーンである。ただ、ムンナー、シャーイー、アルンは相互に関係し合っているが、ヤスミーンだけはアルンとビデオメッセージという間接的手段によってつながっているだけである。これらのストーリーを、ムンバイーという巨大な存在が包み込む。

ムンナー、シャーイー、アルンのストーリーと、アルンとヤスミーンのストーリーは別々に評価すべきものだ。まずは前者について感想を述べたい。全体的に台詞が少なく映像で物を語る静かな作品だったが、ムンナー、シャーイー、アルンのストーリーからは、松尾芭蕉の「古池や/蛙飛び込む/水の音」を感じさせられた。古池とはムンバイーのことであり、前々からムンバイーに住んで生活して来たムンナーとアルンを指す。そこへニューヨークから新鮮な冒険心を持つシャーイーが飛び込んで来たことにより、古池には俄に変化が訪れる。特にムンナーはシャーイーに惚れてしまい、彼の人生は大きな変化を迎えようとする。しかし、ムンナーの叔父が殺されてしまい、シャーイーも結局は彼の元を去って行き、蛙の飛び込んだことでできた波紋は徐々に静まって行く兆しを見せる。そういう作品であった。

それはそれでよかったのだが、より面白かったのはアルンとヤスミーンのストーリーである。どこか別の場所へ引っ越した際に、前に住んでいた住人がどんな人だったか、その家や部屋でどんな物語があったのか、想像を巡らせるのは楽しい。楽しくなくても、誰でもちょっとした好奇心は持つだろう。特にインドでは、引っ越し前に掃除し過ぎると縁起が悪いとされるためか、前の住民がいろいろな品物を残して行くことが多いので、想像はさらに膨らむ。そんな繊細な楽しみを針小棒大して映画にしたものがアルンとヤスミーンのストーリーであった。アルンはヤスミーンが残したビデオメッセージを見て、ムンバイーでの新生活の興奮や実家の家族への気遣いなどを微笑ましく鑑賞する。ヤスミーンはアルンの絵のテーマにもなったことから、アルンは彼女に惹かれていたと考えてもいいだろう。彼女に何とか会えないかと努力もしてみる。だが、最終的には彼女は自殺したことが分かる。アルンとヤスミーンのストーリーだけを切り取ったら、よくある短編映画のような感じだが、ヤスミーンが撮影したビデオメッセージは所々に挿入されていい効果を出しており、シャーイーがムンバイーの市場などで撮影した白黒写真と共に、ムンバイーの風景が生々しく描き出されていた。

風景スケッチのような映画で、登場人物の心情や背景まで深く描写することはなかった。アルンの前妻や子供、シャーイーの両親、ムンナーの家族、ヤスミーンの夫など、台詞でさりげなく触れられたり、一瞬だけスクリーンに登場するだけで、サラリと流されてしまう。ムンナーのシャーイーに対する気持ちはよく描写されていたものの、シャーイーが何を考えてアルンをストーキングし、シャーイーが何を考えてムンナーとデートをしていたのか、映画のストーリーからはいまいちよく分からない。だが、実生活の人間関係において我々は、いくら親しくても、他人の行動や心情を逐一把握している訳ではない。この映画に登場する人物についても、まるで現実の世界で出会い、多少関わり、そして何となく離れて行った人物のようであり、彼らも劇中の登場人物に対してそういう行動をする。通常の娯楽映画では、劇中に登場する人物の心情が明らかになり、発生した事件は気持ちよく解決するのだが、「Dhobi Ghat」ではそういうことがないため、慣れない観客は消化不良に感じるかもしれない。

「Dhobi Ghat」は、アート系映画としては平均レベルの作品だと言える。「Life In A… Metro」(2007年)などからさらに娯楽映画色をそぎ落とした作品だと一言で片付けてしまうこともできる。だが、キラン・ラーオが初めて監督した作品だということを考慮すれば、評価は高めにならざるをえない。そして何より、このような種類の映画が、アーミル・カーンというブランドを通して、「Peepli Live」に続き、その週の主力作品として一般公開されることになったことは特筆されてしかるべきだ。マルチプレックス文化の浸透によりアート系映画の一般公開は珍しくなくなったが、それでも封切り作品群の中で「脇役」として公開されることが普通だった。しかし「Peepli Live」も「Dhobi Ghat」も週の主役として公開された。これは大きな変化である。この新たな潮流においては今のところアーミル・カーンのワンマンショーが進行中で、彼の「功」と共に「罪」も今後議論されて行くことになりそうだが、やがてこの現象はアーミル・カーンを超越し、ヒンディー語映画界の変化のひとつとなって行くだろう。

キャストは皆、派手さはないが確かな演技力を持つ俳優ばかりを揃えていた。主演プラティーク・バッバルは純真なドービーを巧みに演じていた。アート系映画ながら意外に笑えるポイントが多かったのだが、そのほとんどは彼の演じるムンナー関連だった。シャーイーを演じたモニカ・ドーグラーも適役であった。本業はミュージシャンのようだが、俳優としても申し分ない。ビデオメッセージの中でのみ登場するクリティ・マロートラーはタレント発掘系テレビ番組出身の女優。微妙な表情の使い分けができていて良かった。そして何よりアーミル・カーンがかなり地味な役で出演しており、いつもとは違った味を出していた。「3 Idiots」(2009年)で大学生を演じたばかりだが、今回は初老にも見える芸術家を演じていた。

音楽はアルゼンチンの音楽監督グスターボ・サンタオラヤ。アカデミー賞受賞の有名音楽家である。テーマソングとなるネットリとしたメロディーは、インド音楽とも西洋音楽とも言えない不思議な旋律で、ずっと頭に響き渡って残る。全体的に音楽に頼らない静かな映画であることもあり、彼の奏でる音楽はより強烈なインパクトを持っていた。

ちなみに、この映画は英語とヒンディー語ミックスのバージョンと、ヒンディー語オンリーのバージョンの2つが作られたようだ。僕が見たのはミックス・バージョンの方で、アルンとシャーイーの会話などは英語中心、それ以外はヒンディー語中心という構成になっていた。

キラン・ラーオ監督「Dhobi Ghat」は、初監督作品としては上出来のアート系映画。ムンバイーの風景をここまで深くえぐり取った作品は稀であり、ムンバイーに思い入れのある人は特に楽しめるだろう。まだ1月であるし、今年のヒンディー語映画界は初っ端からいい作品に恵まれているのだが、その中でも「Dhobi Ghat」は様々な意味で、今年の代表作の一本となる可能性大だ。また、今回ムンバイーを舞台にした映画をプロデュースしたアーミル・カーンだが、次なる新作は「Delhi Belly」、デリーを舞台にした作品であることが予想される。