2014年、ナレーンドラ・モーディー首相の圧倒的な人気を追い風にインド人民党(BJP)が中央政府の政権を握って以来、インドではヒンドゥー教至上主義が勢力を拡大し、イスラーム教徒など宗教マイノリティーへの迫害が激化しているとされている。コスモポリタン都市のムンバイーを本拠地とするヒンディー語映画は伝統的に宗教融和を伝道してきたが、BJP政権が長期化するに従って、映画がBJPの党利党略に使われるようになっている。元々、映画産業は政治と無縁ではなく、政治家に転身したり、特定の政党や政治家の選挙活動を支援したりする映画人もいた。今までヒンディー語映画界をもっとも巧みに政治利用してきたのは社会党(SP)であったが、BJPの映画利用はより徹底している。BJPのプロパガンダを広める役割を果たすような映画が多く作られるようになり、ヒンディー語映画産業が根ざしてきたリベラルな思想が危機に瀕しているのではとの声も各所から聞こえてきている。

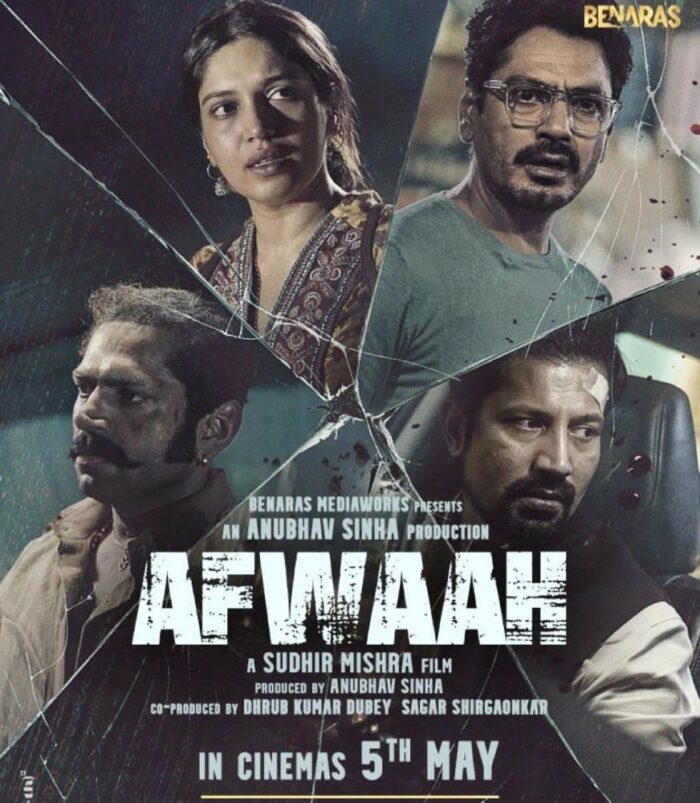

そんな中、ヒンディー語映画界の変わらぬ価値観を体現する映画が公開された。2023年5月5日公開の「Afwaah」である。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で宗教対立が深まり戒厳令が敷かれた架空の都市を舞台に、宗教の政治利用に警鐘を鳴らす硬派な映画に仕上がっている。題名は「噂」という意味であるが、これは単に従来型の噂に限らず、SNSを通して一気に拡散するフェイクニュースも含んでいる。

監督のスディール・ミシュラーは元々「Hazaaron Khwaishein Aisi」(2005年)など左寄りの映画を撮ってきた人物であるが、右派が権勢を誇るこの時代にも変わらずリベラルな価値観に立脚した映画を送り出し続けている。プロデューサーは「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)で有名なアヌバヴ・スィナーであるが、彼も「Mulk」(2018年)、「Article 15」(2019年)、「Anek」(2022年)など、硬派な社会派映画を撮っている人物だ。

主演はナワーズッディーン・スィッディーキーとブーミ・ペードネーカル。他に、シャーリブ・ハーシュミー、スミート・ヴャース、スミト・カウル、TJバーヌなどが出演している。

ちなみに、物語はウェスタン・プロヴィンス(Western Province)州という架空の州で繰り広げられる。その特徴からラージャスターン州だと比定していいだろう。自動車のナンバープレートには州名の略称として「WP」が使われていた。舞台となるサーワルプルも架空の街である。おそらく州都という設定であり、そうだとしたらラージャスターン州の州都ジャイプルに当たる街だ。全国発展党(Rashtriya Vikas Dal)というこれまた架空の政党が登場するが、「発展」を旗頭にヒンドゥー教徒を票田とする点はBJPを容易に連想させる。さらに、イスラーム教徒男性が意図的にヒンドゥー教徒女性を改宗させて結婚し、イスラーム教徒の人口を増やしているとする「ラブ・ジハード」問題や、牛肉屠殺を巡る問題が映画中で取り沙汰されるが、これらは昔からBJPが争点としているものだ。

ウェスタン・プロヴィンス(WP)州では州議会選挙が近づいていた。全国発展党(RVD)の党首ギャーン・スィンは選挙に備えて連立政権を組んだ。ギャーンの娘ニヴェーディター(ブーミ・ペードネーカル)の許嫁ヴィクラム・スィン、通称ヴィッキー・バナー(スミート・ヴャース)はこの連立に不満を抱いていたが、ギャーンの指示に従い、サーワルプルのイスラーム教徒多住地域に演説をしに行った。だが、そこで暴動が起き、屠殺業者が殺される事件が起きた。牛肉を屠殺していたという噂が流され、市内では暴動が発生し、戒厳令が敷かれた。 ニヴェーディターは、今回の暴動はヴィッキーが手下のチャンダン(シャーリブ・ハーシュミー)を使ってけしかけたものだと考えた。ヴィッキーとの結婚が2週間後に迫る中、彼女は家を逃げ出した。ニヴェーディターは途中でヴィッキーとその手下たちに捕まりそうになるが、たまたま通りがかったラーハブ・アハマド(ナワーズッディーン・スィッディーキー)に助けられる。 ラーハブはサーワルプル出身、米国帰りの実業家で、インドで通信会社を立ち上げ成功させていた。ラーハブはサーワルプルで講演をした後、妻ナンディターの待つネヘルガル城へ向かっていた。ナンディターは作家であり、ネヘルガル城で文学祭が開催されていたのである。 ラーハブはニヴェーディターを連れて逃げることになる。一旦はニヴェーディターの友人サイフの家に行くが、このときまでにラーハブが「ラブ・ジハード」の一環でニヴェーディターを連れ去ったという偽情報がSNS上に出回っていた。すぐにヴィッキーの手下たちに居場所を突き止められるが、二人は逃げ出す。だが、途中で手下に見つかり、ニヴェーディターは誤って撃たれてしまう。ラーハブは彼女を病院へ連れて行く。やはり病院でもSNSの影響ですぐに身元がばれ、ヴィッキーの手下たちに囲まれてしまうが、それを助けたのがチャンダンであった。 チャンダンは屠殺業者を殺した後、ヴィッキーの別荘に身を隠していた。だが、問題が大きくなったため、ヴィッキーはチャンダンを殺して全ての責任をなすりつけることにする。その仕事を任されたのがサンディープ・トーマル警部補(スミト・カウル)であった。だが、サンディープは誤って別人を殺してしまう。チャンダンはヴィッキーに裏切られたと勘付き、トラックをヒッチハイクしてドーリーに向かって逃げる。検問所で再びトーマル警部補に狙われるが運良く切り抜け、病院に辿り着いたのだった。 チャンダンはラーハブとニヴェーディターをトラックに乗せる。ネヘルガル城に向かうが、その途中でニヴェーディターは動画を撮影し、自分が逃げたのは「ラブ・ジハード」ではないと訴える。ただ、通信が悪く、その動画はなかなかアップロードされなかった。また、ヴィッキーはSNSを使って、チャンダンの乗ったトラックが屠殺用の牛を運搬しているという偽情報を流す。怒ったヒンドゥー教徒過激派たちがチャンダンたちの乗ったトラックを追跡し出す。 ラーハブたちはネヘルガル城に到着するが、文学祭の主催者たちは城の門を閉め、ラーハブたちを中に入れようとしない。やはりSNSの情報を信じてしまっていたのだった。そこへヴィッキーがやって来る。ヴィッキーに命令されたチャンダンはラーハブを刺す。だが、チャンダンはトーマル警部補に射殺される。逃げ出したラーハブは文学祭の会場の中に入り込み助けを求める。ヴィッキーはニヴェーディターを乗せてトラックで走り出すが、暴徒たちに捕まり殴り殺される。翌朝、警察がトラックの荷台を開けると、中からロバが出て来た。

この映画は政治ドラマであると同時に社会ドラマでもある。ただし、政治ドラマと社会ドラマは密接につながっており、分離することは不可能なので、それらを同時に解説する。

BJPをモデルにしていると思われる全国発展党(RVD)は州政府で政権を握っていたが、来る州議会選挙に備えて、おそらくイスラーム教徒有権者を票田とする政党と連立を組むことになった。映画ではそのことが映像で明確に語られているわけではなく、セリフの端々をつなぎ合わせて予想するしかないのだが、ヒンドゥー教徒を票田とする政党とイスラーム教徒を票田とする政党の連立が物語のプロローグになったことは確実である。その理由はもちろん、RVDは次の選挙で単独では勝てないと踏んだためであろう。党首ギャーン・スィンは名より実を取ったのである。

ギャーンの娘ニヴェーディターは都市部で教育を受けたリベラルな思想を持つ女性であった。もしかしたら今回の連立の裏にも彼女の助言があったのかもしれない。逃亡後に身を寄せたサイフも関係している可能性がある。ギャーンは彼女を党の若手政治家ヴィッキーと結婚させることにした。ヴィッキーは、党首の娘と結婚することで自身が次期党首になれると計算していたが、ニヴェーディターはヴィッキーとの結婚には不満を持っていた。

その不満が爆発したのが、彼がイスラーム教徒人口の多い旧市街で引き起こした暴動である。ヴィッキーはイスラーム教徒との融和に反対であり、旧市街での演説を宗教間暴動に変えて、連立を破綻させようと企んでいたと思われる。ヴィッキーは手下のチャンダンを使って演説を妨害させ、乱闘を引き起こし、そのどさくさの中で屠殺業者を殺して、旧市街においてヒンドゥー教徒が神聖視する牛をイスラーム教徒が屠殺して牛肉を売っていたとの偽情報を流す。近年のインドでは、牛の屠殺をしたとされる人々が暴行に遭ってきており、ヒンドゥー教徒過激派は牛の屠殺に敏感になっている。偽情報がきっかけで目論み通り暴動が発生する。ニヴェーディターは、ヴィッキーがチャンダンに指示をしているところを目撃してしまい、彼がこの暴動の引き金を引いたと考えたのだった。ニヴェーディターはヴィッキーとの結婚から逃げるため、家出をする。

たまたまニヴェーディターの逃亡を助けたのがイスラーム教徒の実業家ラーハブであった。ヴィッキーたちが市中でニヴェーディターを説得していたところ、ラーハブが通りがかり、彼女を自動車に乗せて逃げた。目撃者がその様子を動画で撮影しており、SNSにも出回り始めていた。ヴィッキーの顔も鮮明に映っており、このままでは彼の政治生命に悪影響があった。

困ったヴィッキーの前に突然現れた若者は、この危機をチャンスに変えてみせると言い出す。ITに長けていた彼は、ギャーンの娘がラーハブというイスラーム教徒の仕掛けた「ラブ・ジハード」の罠にはまり、それをヴィッキーが助けようとしていたという偽のストーリーを創作し、SNSで流し始める。目論み通り、「ラブ・ジハード」というキーワードは、牛屠殺に怒っていたヒンドゥー教徒の間にイスラーム教徒に対する憎悪をさらに増幅させた。何より人々は簡単にそれらの偽情報を信じ込んでしまった。ニヴェーディターのプライベートな行動が、真実や宗教融和を犠牲にして、政治に、もっといえばヴィッキーの利己的な目的のために、利用されることになったのだ。

また、ヴィッキーに忠犬のように付き従ってきたチャンダンも、やはり彼の政治的野心のために犠牲にされようとしていた。ヴィッキーの指示によって彼は旧市街で暴動の火種を作るのだが、暴動があまりに大きくなったことで、チャンダンの死によって事件の収拾を図ろうとしたのだった。ただ、運良く彼は暗殺から逃れ、ヴィッキーの裏切りに気付く。チャンダンはラーハブとニヴェーディターを助けることになり、彼らを連れてトラックで逃走する。ただ、チャンダンが生き残ったことで、彼は完全にヴィッキーの政治生命のアキレス腱になる。

ヴィッキーは、トラックを追跡してチャンダンを殺すため、今度はそのトラックに屠殺用の牛が乗っているとの偽情報をSNSで流す。怒ったヒンドゥー教徒たちがトラックを追いかける。だが、やはりこれもうまく行かなかった。逆にヴィッキーは、チャンダンが乗っていたトラックを運転していたところを暴徒に囲まれてしまい、正体を伝える間もなく殴り殺されてしまった。自業自得の最期であった。

この映画が強い危機感と共に指摘していたのは、SNSが政治や社会に大きな影響を与えるツールになってしまったことだ。まず、人々はSNS上で流れてくる情報を容易に信じ込んでしまう。当事者からの必死の訴えよりも、SNSでたくさんの「いいね」が付き拡散されている、本当か嘘か分からない投稿の方に基づいて行動をする。そして、それを巧みに利用し、それを職業とする人々も現れていることも指摘されている。彼らはヴィッキーのような政治家のところへ自らを売り込みに現れ、多額の報酬と引き換えに、情報をいいように操作する。この映画では「ラブ・ジハード」も「牛の屠殺」も実際には起こっていない出来事だったが、SNSによって意図を持って拡散され、あたかも真実であるかのように人々に信じ込まれていた。SNSを盲信するのは教養のない人々に限定されない。文学祭のようなハイソな行事に参加している教養層も例外ではなかった。

映画の最後で、トラックの荷台に載っていたのが牛ではなくロバだったことが分かる。牛は神聖な動物だが、ロバは愚かな動物として考えられている。「大山鳴動して鼠一匹」という諺があるが、正に偽情報に踊らされて大騒動した結果、誰も何の利益も得なかったことをこのロバが象徴している。

政治の上層部では党利党略のために宗教間の融和が図られる一方で、ヒンドゥー教至上主義のイデオロギーを盲信した、過激化したヒンドゥー教徒が暴走し、少数派のイスラーム教徒を迫害する様子が描かれる。これは、印パが融和の方向に進むと、それを嫌がるパーキスターンのイスラーム教徒過激派が越境テロ事件を起こして両国の関係を振り出しに戻すことが繰り返されてきた南アジアの国際政治にも通じるものがある。ただ、この映画ではヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の根深い対立ばかりが描かれていたわけではなかった。ヒンドゥー教至上主義に毒された人々にもイスラーム教徒の友人がおり、私生活レベルでは彼らと普通に付き合いをしていた。また、もっとも過激なヒンドゥー教徒活動家として描写されていたチャンダンも、逃亡時にイスラーム教徒のトラック運転手に助けられた。個々のレベルでは今でもヒンドゥー教徒とイスラーム教徒は宗教の垣根なく共存している。だが、それが集団になるとお互いに漠然とした敵対意識が芽生え、政治が絡むことでそれが時に暴力に発展する。そんな重層的な関係性がこの映画では鋭く描写されていたと感じた。

ヴィッキー、ラーハブ、ニヴェーディターなどが関わっている部分がメインストーリーになるが、それと平行して、トーマル警部補と女性警官リヤー(TJバーヌ)のただならぬ関係がサイドストーリーとして語られており、こちらも十分に興味深いものであった。トーマル警部補は既婚であったが、リヤーと不倫関係にあった。これは決してトーマル警部補側から一方的に権力でねじ伏せた末の不倫でもなければ、リヤーの側から積極的に誘惑して結んだ関係でもなかった。意外なことに、リヤーの母親がこの関係を後押ししていたのである。彼女の家は決して裕福ではなかったため、サーワルプル署の署長(SHO)を務めるトーマル警部補との不倫関係で得られる金銭的な利益を期待していたのである。最後にリヤーはトーマル警部補に一撃を喰らわすのであるが、今までのヒンディー語映画ではあまり描写されてこなかった種類の人間関係であり、興味を引かれた。

主演を務めたナワーズッディーン・スィッディーキーとブーミ・ペードネーカルは既に確立された俳優であるが、どちらもキャリアベストといえる優れた演技を見せており、この硬派なドラマを盛り上げていた。この映画で株を上げたのはスミート・ヴャースとシャーリブ・ハーシュミーだ。どちらも脇役的な役柄を演じることが多いが、ナワーズッディーンやブーミに勝るとも劣らない集中した演技をしていた。彼らの素晴らしい演技を引き出したスディール・ミシュラー監督にも賛辞を送りたい。

「Afwaah」は、近年のインドの政治や社会に影響を与えているキーワード「ラブ・ジハード」と「牛の屠殺」を扱った映画ではあるが、それら自体の映画ではなく、主に問題としているのはSNSの怖さである。現代においては、偽情報がSNSによってあっという間に拡散し、人々はそれを容易に信じ込んでしまい、しかもSNSを政治的・個人的な利益のために操作する職業まで生まれてしまっている。インド人に限らず人は皆、噂好きだが、噂はテクノロジーの進歩により根拠を持たなくても真実味を獲得し、政治や社会を動かすほどの破壊力を持ってしまっている。その現状に危機感を持ち、警鐘を鳴らすため、BJP寄りの映画ばかりを作っていると批判されることが増えてきたヒンディー語映画界において、優れたストーリーと優れた俳優たちによって作り上げられた名作である。