21世紀の幕開けは9/11事件によって告げられ、世界はテロとの戦いの時代に突入した。その戦いにおいて、インドも無傷ではいられず、以降、テロリズムはヒンディー語映画界でも中心的な議題となった。もちろん、それ以前にもインドではテロが起こって来たが、それによって特定のコミュニティー全体を糾弾するような風潮は弱かったと思われる。インド独立の父マハートマー・ガーンディーを暗殺したのはヒンドゥー教徒だったし、ラージーヴ・ガーンディー首相暗殺のために世界で初めて自爆テロを実行したのもヒンドゥー教徒だった。だが、テロリストを宗教別に分けて識別することはしなかった。ところが、9/11事件後に「テロリスト」と呼ばれる人々はイスラーム教徒であることがほとんどだったため、映画においてテロが話題になる際は、「イスラーム教徒は全てテロリストか」ということが問われるようになった。宗教とテロの問題はインドが正に直面しているものであり、ネタに事欠かず、おかげで傑作が多い。

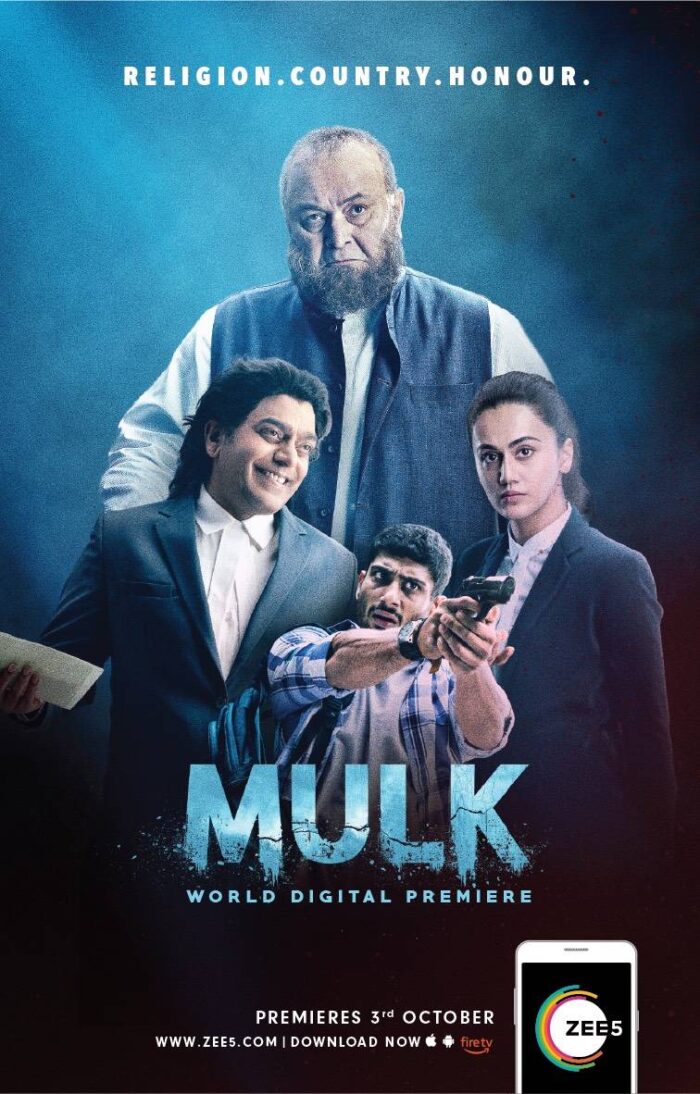

2018年8月3日公開の「Mulk」も、イスラーム教とテロの問題を果敢に取り上げた裁判劇である。監督・プロデューサーは「Ra.One」(2011年)などのアヌバヴ・スィナー。主演はリシ・カプールとタープスィー・パンヌーで、他にラジャト・カプール、アーシュトーシュ・ラーナー、マノージ・パーワー、プラティーク・バッバル、ニーナー・グプター、クムド・ミシュラーなどが出演している。題名は「国」という意味である。

舞台はヴァーラーナスィー。弁護士として地域から尊敬を集めていたムラード・アリー・ムハンマド(リシ・カプール)の家には、弟ビラール(マノージ・パーワー)とその家族も同居していた。ムラードの息子アーフターブはヒンドゥー教徒アールティ(タープスィー・パンヌー)と結婚し、ロンドンに住んでいた。アーフターブとアールティは子供の宗教を巡って不仲になっており、ムラードの65歳の誕生日パーティーにはアールティだけが来ていた。 ビラールの息子シャーヒド(プラティーク・バッバル)は、誕生日パーティー後、クリケットの試合を観戦するためカーンプルに出掛けると言って出て行った。翌日、イラーハーバードのバススタンドで爆弾テロがあり、10人が死亡した。その実行犯としてシャーヒドの名前が挙がった。シャーヒドはバドーヒーの隠れ家で、ダーニシュ・ジャーヴェード警視(ラジャト・カプール)に射殺される。 それ以来、世間のムハンマド家に対する視線は一変してしまった。検察官サントーシュ・アーナンド(アーシュトーシュ・ラーナー)はムハンマド家全体をテロの温床として糾弾し、まずはシャーヒドの父ビラールを起訴した後、今度はムラードも容疑者に仕立てあげた。弁護士資格を持っていたアールティは、ビラールとムラードを弁護する。だが、ビラールは心臓病を抱えており、公判中に心臓発作を起こして死んでしまう。

過去に、一般市民がテロリストに仕立てあげられてしまう怖さを描いた「Aamir」(2008年)という名作があったが、「Mulk」でテロを起こしたシャーヒドは、黒幕のテロリストに洗脳され、自分で爆弾を作ってテロを起こしており、実際にテロリストであることは確かだった。むしろ「Mulk」が問題にしていたのは、テロリストを出した家族が世間から受ける仕打ちであり、そこには、インド社会において、特定のコミュニティー――イスラーム教徒――に対する偏見が根強くあることが指摘されていた。

題名になっている「国」の言葉は、映画の中で何度も印象的な使われ方をしていた。そもそもインドに住むイスラーム教徒の受難の発端となったのは印パ分離独立である。英国の支配下にあったインドがいざ独立を実現しようとしたとき、民主主義国家において少数派の意見が通らなくなることを怖れたイスラーム教徒の政治家たちが、イスラーム教徒が多数派となる国家の樹立を求め、パーキスターンの分離独立が認められた。多くのイスラーム教徒がパーキスターン領地に移住したが、インドに留まることを選択するイスラーム教徒も少なくなった。彼らは「宗教」よりも「国」を選んだ人々だった。よって、本来ならば他のどのコミュニティーよりも愛国心のある人々として扱われなければならなかった。だが、印パ分離独立に伴って多くの不幸な出来事が起こったことから、多数派を占めるヒンドゥー教徒などの間では、イスラーム教徒のためのパーキスターンができたのに移住しようとしない図々しい人々という心象が生じることとなった。ムハンマド家も、印パ分離独立時にインドを選んだ家系であった。

ただ、地域レベルではヒンドゥー教徒もイスラーム教徒も仲良く暮らしていた。ムラードは弁護士として、そしてホメオパシーの医師として、地域で尊敬を集める名士であり、近所に住む住民たちとも良好な関係を築いていた。ただ、若者の間では異なった風が吹いていた。爆弾テロが起こると、「国」が危機に瀕していると考え、地域での融和を無視して、イスラーム教徒排斥運動に加担する人々が増えて来ていた。ここでは「国」は、社会を分断する言葉として使われた。

映画の後半は裁判所での公判を中心にストーリーが進む。そこでタープスィー・パンヌー演じるアールティが、テロ幇助などの容疑で逮捕された叔父ビラールや義父ムラードの弁護をする。ただ、ここで気を付けるべきなのは、アールティが特殊な立場に立っていることだ。彼女はヒンドゥー教徒だが、イスラーム教徒と結婚し、ムハンマド姓を名乗ることになった。通常、ヒンドゥー教徒女性がイスラーム教徒男性と結婚する際、イスラーム教に改宗する。だが、アールティはヒンドゥー教徒のままだった。これは例外的な状態だ。おそらく、アールティと夫アーフターブとの結婚においてもドラマがあったのだろうが、映画の中ではほとんど触れられていなかった。二人がロンドンに住んでいることも影響しているのだろうが、ムハンマド家が相当リベラルな考えを持っていることがうかがわれる。それでも、子供の宗教を巡って、やはり問題が発生していることが言及されており、アールティとアーフターブはそれが原因で別居しようとしていた。しかしながら、これはバックストーリーで、本編とは直接関係がない。

ムハンマド家をテロの温床と決め付ける検察官サントーシュ・アーナンドに対し、アールティは、イスラーム教徒に対してインド社会に残る偏見を明らかにしようとする。テロリズムの定義の中に宗教は含まれていないにも関わらず、イスラーム教徒による無差別殺人はテロとなる一方、他の人々による無差別殺人はテロにならない。インド社会において「我々」と「彼ら」という二項対立が暗黙の了解の内に存在し、何につけても、社会の中から「彼ら」を除外し特殊扱いして考えようとする偏見が存在する。今回の事件に関してもそれが色濃く出ていることをアールティは必死で訴える。どうして「我々」と「彼ら」ではなく、ひとつの「国」、ひとつの「国民」として考えられないのか。題名の「Mulk」が最終的に訴えたかったのは、このことであった。

映画で中心的に描かれたのはムハンマド家の受難であったが、シャーヒドを射殺したダーニシュ・ジャーヴェード警視のサブストーリーも興味深かった。彼はイスラーム教徒の警察官だが、テロ対策班に所属しており、特にイスラーム教徒テロリストの射殺に躍起になっていた。彼は、イスラーム教徒の警察官がイスラーム教徒のテロリストを射殺することで、イスラーム教徒全員がテロリストではないことを証明すると同時に、テロに関与しようとするイスラーム教徒に警告を発しようとしていたのである。シャーヒドの射殺も、本当は必要のないことだった。こういう思いで警察などの仕事をしているイスラーム教徒もいるということが示唆されていた。

リシ・カプールやラジャト・カプールの演技も素晴らしかったが、やはりこの映画の一番の見所はタープスィー・パンヌーの演技だ。特に後半、弁護士として法廷に立ち、イスラーム教徒の家に嫁いだヒンドゥー教徒の女性として、イスラーム教徒の対する偏見を拭い去ろうと奮闘する姿は鬼気迫るものがあった。ヴィディヤー・バーランやカンガナー・ラナウトに並び、映画を単身背負うことのできる女優の一人であり、現在のヒンディー語映画界を代表する女優に数えられる。

「Mulk」は、宗教とテロの問題を取り上げたシリアスな映画である。またひとつこのジャンルで傑作が誕生した。主演タープスィー・パンヌーの演技も見事である。必見の映画の一本だ。