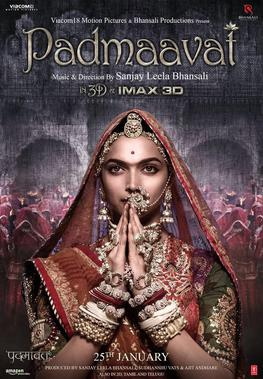

ヒンディー語文学の学習者なら誰でも通る、マリク・ムハンマド・ジャーエスィー著、バクティ時代を代表する作品「パドマーワト」(16世紀)は、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督によって映画化され、「Padmaavat」の題名と共にインド本国で2018年1月25日に公開された。「パドマーワト」は歴史上の人物(ラタン・スィンやアラーウッディーン・キルジーなど)が複数登場する叙事詩だが、その内容のほとんどはフィクションだとされている。しかしながら、この作品の主人公である、チットール王国の勇猛果敢な王妃パドマーワティー(パドミニーとも呼ばれる)は、特にラージャスターン地方の人々やヒンドゥー教徒の間で語り継がれ、神格化されてきた。現在のチットールを訪れると分かるが、ガイドたちは「パドマーワト」での描写や物語があたかも真実であるかのように観光客に案内をしている。そんなこともあって、「パドマーワト」を映画化するにあたって各方面から横槍が入り、撮影や公開に大きな支障が出た。セットが燃やされる事件まで起こって多大な損害が出たし、元々は2017年12月に公開予定だったにもかかわらず、公開中止を求める訴訟が複数あり、題名を「Padmavati」から「Padmaavat」に変更するなど、いくつかの修正を経て、翌月にようやく公開にこぎ着けたこともあった。そのせいで制作費は21.5億ルピーに膨らみ、インド映画史上有数のコストがかかった映画となったが、いざ公開されてみると、58.5億ルピーの興行成績を記録し、大ヒット作品となった。

インド本国での成功に後押しされたのであろうか、あるいは日本での「Baahubali」シリーズの人気にあやかろうとしたのであろうか、意外なことに「Padmaavat」は、「パドマーワト 女神の誕生」という邦題で、2019年6月7日に日本でも一般公開された。配給は、数年前から日本でインド映画の上映会を行っているSpaceboxである。ユナイテッド・シネマ18豊橋で鑑賞した。

「Padmaavat」で主人公パドマーワティーを演じるのはトップ女優の一人、ディーピカー・パードゥコーン。日本でも「Om Shanti Om」(2007年)などで有名である。悪役のアラーウッディーン・キルジーを演じるのは、ディーピカーの夫ランヴィール・スィン。二人はバンサーリー監督の「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」(2013年)や「Bajirao Mastani」(2015年)で共演して来ており、この「Padmaavat」の公開直後に結婚している。また、劇中でパドマーワティーの夫を演じているのはシャーヒド・カプールである。

この映画を理解する上でまず重要なのは、ラージプートとジョーハルについての知識である。ラージプートとは、中世に北インド各地で王国を樹立させ、覇権を争っていた戦士階級のことで、尚武の気風と気高さで知られる。現在、ラージャスターン州などに残る城塞の多くは、ラージプートの王族によって建造されたもので、重要な観光資源となっている。映画中に登場するチットールもラージャスターン州に実在する地名であり、小高い丘の上に堅固な城塞の遺跡が今でも残っている。ラージプートにはジョーハルという習慣があり、ラージプートの女性たちは、戦争に負けて敵の手に落ち屈辱を受けるよりは火の中に飛び込んで集団自殺することを選んだとされる。単なる伝説ではなく、歴史書にいくつもジョーハルの記録がある。ラージプートに限らなくても、インドには広くサティー(寡婦殉死)という習慣があり、夫を亡くした女性が夫の遺体を燃やす火の中に飛び込んで自殺する(あるいは自殺を強制される)ことがあった。ラージャスターン州などの城塞の門の脇によく手形が残っているが、これはサティーやジョーハルをした女性たちのものである。

映画中にはいくつかヒンドゥー教の祭礼も出て来た。この映画に限らず、インド映画を理解する上で、インドの大きな祭礼を把握しておくことも大事だ。アラーウッディーンがチットールを包囲しているときにディーワーリーとホーリーが祝われる。ディーワーリーは毎年10月~11月頃に行われる祭りで、光を灯したり爆竹を鳴らしたりして、富の女神の来訪を願ったり、悪に対する正義の勝利を祝ったりする。ホーリーは毎年3月頃に祝われる祭りで、春の到来を喜び合うと共に、大麻汁を飲んで酔っ払い、身分の上下なく色水や色粉を掛け合って遊ぶ。ディーワーリーからホーリーにかけて時間が経過することで、アラーウッディーンが少なくともおよそ半年にかけてチットールを包囲していたことが、文字や台詞で示されなくても分かる仕組みである。

原作の「パドマーワト」がフィクションである上に、映画化するにあたって娯楽作品として成立させるために相当の脚色がなされており、この映画に時代考証や歴史的正確さを求めて批判するのは筋違いであろう。だが、映画を語る上での前提として簡単に触れておく。

まず、「パドマーワト」に書かれている事柄の中で、確実に歴史に忠実とされているのは、デリー・サルタナト朝のアラーウッディーン・キルジー(在位1296-1316年)が1303年にメーワール地方にある牙城チットールを攻略したことぐらいである。チットール陥落時に女性たちがジョーハルをしたかどうかは他に文献がなく実証不可能であるし、アラーウッディーンがチットールに侵攻した理由がパドマーワティーを手に入れるためというのは、ほぼ有り得ない。そもそもパドマーワティーの実在すら疑わしい。原作でパドマーワティーの故郷はスィンガル国とされており、映画では現在のスリランカに比定され、その関係で仏教的モチーフも登場していたが、これも短絡的である。スィンガルとは「シャングリラ」と同語源の言葉で、敢えて言えば「桃源郷」「理想郷」のことである。よって、原作で描かれているパドマーワティーの故郷は、無理にセイロン島に結びつける必要がなく、むしろ空想の王国と考えた方がパドマーワティーの世にも稀な美貌の説明にもなり、より適している。

また、「パドマーワト」にはいくつかの写本や翻訳があり、内容にも違いがある。映画「Padmaavat」は、それら異本の中から、映画化に最適な部分を継ぎはぎした上で、さらにオリジナルの脚色を加えて作った作品だと感じた。例えば、原作「パドマーワト」では、メーワール王国のラタン・スィンがパドマーワティーの美貌を知るきっかけとなったのは、パドマーワティーが飼っていたオウムが流れ流れてラタン・スィンの所有物となり、そのオウムがパドマーワティーの美しさを賞賛したことであった。映画では、ラタン・スィンがスィンガル国を自ら訪れ、狩りの途中で偶然パドマーワティー姫に出会ったことになっていた。これは完全な創作だ。また、映画の最後ではアラーウッディーンがラタン・スィンを一騎打ちの末に殺害し、チットールを攻め落として、パドマーワティーら女性たちがジョーハルをしたことになっていたが、原作は異なる。アラーウッディーンの虜囚から救出されたラタン・スィンは、自身の留守中にクンバルネール王国のデーヴパール王がパドマーワティーに求婚したことを知り、クンバルネール王国を攻撃する。この戦いの中でラタン・スィンとデーヴパールは討ち死にし、それを知ったパドマーワティーはジョーハルを行う。アラーウッディーンがチットールに再び侵攻したときには廃墟となっていた。ただし、異本の中には、映画の通り、アラーウッディーンにチットールを攻略されてパドマーワティーがジョーハルを行うという筋書きのものもある。

以上を前提として、映画「Padmaavat」を観た感想を書きたい。まず、パドマーワティーを主人公とし、ラタン・スィン側を善、アラーウッディーン・キルジー側を悪と割り切ったことで、映画は非常に分かりやすい構成となっていた。もちろん、歴史上の人物を善悪に分けて一方に肩入れするのは、文学では許されるが、歴史学ではあってはならないことだ。だが、これは娯楽映画なので、そこを批判するのは野暮である。ただし、ラタン・スィン側が基本的にヒンドゥー教であり、アラーウッディーン側が基本的にイスラーム教であるため、ヒンドゥー教至上主義を掲げるインド人民党(BJP)政権が長期化し、隣国パーキスターンとの緊張が高まる中で、余計な誤解を招くことを避けられない。

その上で評価するならば、「Padmaavat」は悪の方、つまりアラーウッディーン・キルジーに魅力があったと言わざるを得ない。それほどランヴィール・スィンの演技が真に迫っていた。彼が悪役を演じたのは初めてとのことだが、見事な悪役振りであった。特に印象的なのは、チットール包囲中に焼き討ちに遭って戦意を喪失した兵士たちを演説によって鼓舞するシーンだ。とにかくどんな手を使ってでも勝利を勝ち取ろうとするその姿には、悪の美学のようなものまで感じた。逆に、ラタン・スィンには感情移入がしにくい。名誉にこだわって致命的な判断ミスをくり返し、パドマーワティーを危険にさらして、自身の死とチットールの滅亡を招いていた。

さらに、パドマーワティーはラタン・スィンの2番目の妻であり、最初の妻のナグマーティーとの関係も観客の大きな関心事であったことと思う。当時、側室を迎えるのは普通であり、複数の妻を娶ることに対して現代の視点から批判的に語るのはよくないが、それでも、複数の妻との関係や、妻同士の関係に現代人的な感情を期待するのは当然だ。ナグマーティーはパドマーワティーを決して心から受け入れていなかった。そこは納得できる感情なのだが、パドマーワティーの神格化に腐心する余り、彼女がナグマーティーをどう思っているのか不明瞭だったため、パドマーワティーから人間臭さが消えていて、やはり感情移入しにくかった。

映画のクライマックスは、パドマーワティーが城の女性たちと共にジョーハルをするシーンだ。アラーウッディーンがパドマーワティーを手に入れようと駆けつけるが時既に遅く、パドマーワティーら女性たちは炎に包まれ、死亡する。まるで焼死することがパドマーワティーにとって勝利だったような描写だが、冷静に考えると、アラーウッディーンが単身城に乗り込んで来ていたのだから、武術の心得のあるパドマーワティーなら討ち取れていたのではないか。少なくとも性急に自死を選ばずに討ち取ろうと努力できたのではないか。ラージプートの女性ならば、夫の仇を取るチャンスがあれば、ジョーハルよりも先にそちらを試すべきなのではないか。そんな疑問を抱く日本人観客はいなかっただろうか。僕もジョーハルのことは分かっているつもりだが、腑に落ちない終わり方だった。ドラマティックに終わらそうとする余り、ロジックを無視していないだろうか。

こうなって来ると、善の側に面白味がなく、人間ドラマとして無味乾燥であった。救いは、前述の通り、ランヴィール・スィン演じるアラーウッディーンの見事な悪役振りのみであり、彼の登場シーンを楽しむ作品となっていた。バンサーリー監督の映画は映像美に定評があり、「Padmaavat」もその点では素晴らしかったが、前作「Bajirao Mastani」と同様に、歴史フィクション映画の壁を越えられていない。フィクションながら、どうしても歴史に縛られざるをえず、「Baahubali」シリーズのような荒唐無稽な飛躍ができなかった。インド映画の最大の特徴であるダンスシーンも、歴史映画の中に自然な形で溶け込ませることは難しい。バンサーリー映画の中で、決して最高峰に数えられる作品ではない。だが、映像美に全力を注いだ、バンサーリー映画らしい映画ではあった。