ヒンディー語映画はスター俳優たちで成り立っているが、ヒンディー語映画界には並み居るスターたちよりも観客動員数に絶大な影響力を持つ人気監督が何人かいる。カラン・ジョーハルはその筆頭である。カラン・ジョーハル監督は今まで「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)、「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年)などインド映画史に残る名作の監督や脚本や、2003年の大ヒット作「Kal Ho Naa Ho」の制作、脚本を担当した。メディアへの露出度も高く、カリスマ的人気を誇っている。そのジョーハル監督の最新作が、「Kabhi Alvida Naa Kehna」である。インド史上最高の7億ルピーを投じて制作されたオールスターキャスト映画というだけでも大ヒットは間違いなしだが、やはりジョーハル監督の名前が最大のセールスポイントになっている。8月15日の独立記念日に合わせ、昨日(2006年8月11日)から封切られた同映画は、当然のことながら初日から満員御礼の大ヒット。公開前から予約をしておかなければ見るのは困難という状態である。日本から帰って来たばかりですぐにはチケットが手に入らないだろうと半ば諦めていたが、昨日映画館で聞いてみたら運よくチケットが手に入ったため、本日PVRプリヤーで鑑賞することができた。

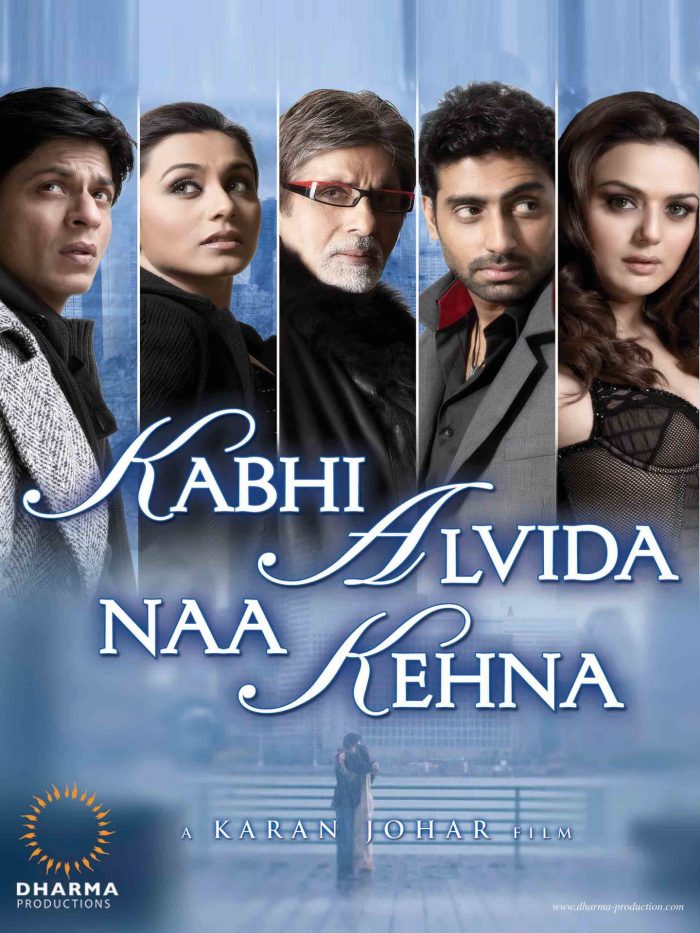

「Kabhi Alvida Naa Kehna」とは、「さよならは言わないで」という意味。カラン・ジョーハル監督の映画の題名は必ず「K」から始まる。監督はカラン・ジョーハル、音楽はシャンカル=エヘサーン=ロイ。キャストは、シャールク・カーン、ラーニー・ムカルジー、アビシェーク・バッチャン、プリーティ・ズィンター、アミターブ・バッチャン、キラン・ケール、アルジュン・ラームパール(特別出演)、カージョル(友情出演)、ジョン・アブラハム(友情出演)など。

舞台はニューヨーク。マーヤー(ラーニー・ムカルジー)は、幼馴染みのリシ・タルワール(アビシェーク・バッチャン)との結婚を前に、この結婚が本当に心から望んでいたものなのかを考え込んでいた。彼女にとって、両親を失った後、リシの父親サム(アミターブ・バッチャン)は育ての親同然の存在であった。だが、リシとの結婚は、愛情から生まれたものではなかった。結婚式の日、一人ベンチに座って悩んでいたマーヤーに、たまたま通りがかった一人の男が話しかける。その男の名前はデーヴ・サラン(シャールク・カーン)。将来を有望視されたサッカー選手であった。デーヴは、雑誌の編集長を務めるキャリア・ウーマンのリヤー(プリーティ・ズィンター)と4年前に結婚しており、アルジュンという息子がいた。母親のカマルジート(キラン・ケール)も同居していた。デーヴはマーヤーに、「愛情は結婚した後に探すもの。探さなければ見つからない」と助言する。それを聞いたマーヤーは、リシと結婚する決意を固める。だが、デーヴはマーヤーと出会った直後に事故に遭って右足を怪我し、選手生命を絶たれてしまう。 4年後。サッカー選手になる夢を失ったデーヴは、少年サッカーのコーチを務め、家計の大半はリヤーの収入に頼る生活を送っていた。デーヴとリヤーの結婚生活はいつしかすれ違いが多くなってしまっていた。また、デーヴは息子のアルジュンに無理矢理サッカーを教えるが、アルジュンはバイオリンを習いたがっていた。そのせいで、息子との間にも信頼関係を築くことができずにいた。そんな中、デーヴは偶然地下鉄駅でマーヤーと再会する。だが、デーヴはマーヤーを誤って怪我させてしまう。病院において、デーヴ、リヤー、リシ、マーヤーの四人はお互い顔を合わせる。デーヴは、マーヤーが幸せな結婚生活を送っていないことに勘付く。普通の結婚生活を望むマーヤーにとって、リシや父サムのゴージャスな生活は苦痛以外の何物でもなかった。また、子供ができないことも彼女にとって後ろめたい点であった。 デーヴとリヤー、リシとマーヤーの仲が次第にギクシャクしていく一方で、デーヴとマーヤーは頻繁に会うようになり、仲を深めていった。いつしかそれは恋と呼べるものになってしまっていた。2人は一度は、一線を越えず、それぞれの家庭に戻ることを決意するものの、デーヴとリヤー、リシとマーヤーは大喧嘩をしてしまう。失意のままデーヴとマーヤーの2人は雨の中出会い、そのままホテルへ行って肉体関係を持ってしまう。 一線を越えてしまったデーヴとマーヤーであったが、デーヴとリヤー、リシとマーヤーの仲は一応改善の方向へ向かっていた。二人はもう、この不倫の関係をやめることを決めると同時に、お互いのパートナーに自らの過ちを告白し、謝罪することにする。だが、リヤーはデーヴを許さず、リシもマーヤーを許さなかった。リヤーはデーヴを家から追い出し、リシはマーヤーを追い出した。2組の夫婦は、離婚という最悪の結末に至ってしまう。しかも、デーヴはマーヤーに自分が離婚したことを言わず、マーヤーもデーヴに離婚したことを言わなかった。デーヴとマーヤーはそれぞれ孤独な生活を始める。 そのまま3年の月日が過ぎ去った・・・。 リヤーは前々から言い寄ってきていたハンサムな上司(アルジュン・ラームパール)との結婚を考えており、リシは白人女性と結婚しようとしていた。また、デーヴは新しい就職先が決まり、別の町へ移住しようとしていた。そんな中、リヤーとリシは偶然再会する。このとき初めて、リヤーはリシとマーヤーが離婚したことを知り、リシはデーヴとリヤーが離婚したことを知る。リシとリヤーは、マーヤーにそのことを伝え、デーヴを追いかけるように促す。駅に駆けつけるマーヤー。デーヴはマーヤーを見つけ、逃げるように列車に乗り込む。マーヤーもデーヴを見つけるが、すでに列車は動き出してしまっていた。だが、デーヴは列車を緊急停車させ、マーヤーのもとに戻って来る。デーヴはマーヤーに、駅の構内でプロポーズをする。

さすが、としか言いようがない傑作。間違いなくカラン・ジョーハル監督の最高傑作であろう。ジョーハル監督の作品は、結婚を主題とするインド映画の伝統を踏襲しつつも、それに死、再婚、家族の離合集散などを絡めつつ、独特のモダンで研ぎ澄まされた形で見せる点に特徴がある。それはこれまで、ときに大袈裟すぎたり、非現実的すぎたりする傾向があったのだが、「Kabhi Alvida Naa Kehna」は非常に現実的で、しかも大人のテイスト溢れる作品に仕上がっていた。

本作の主題は結婚後の恋愛。それは不倫と言ってもいいだろうが、決してドロドロとした泥沼劇に陥っておらず、ジョーハル監督はそれを巧みに美しく描き上げていた。それは、「結婚は恋愛あってこそ成り立つもの」という真の主題がその土台にあるからであろうし、不倫をした二人の、3年に渡る孤独なプラーヤシュチト(禊)があるという、いかにもインドらしいクッションが設けられているからであろう。そして、最後にその二人の再婚を後押しするのが、かつてのそれぞれのパートナーであることも、予定調和的ではあるが、映画を美しく収束させることに重要な役割を果たしていることは言うまでもない。インド映画の不文の方程式に、「結婚前の恋愛は恋愛が勝ち、結婚後の恋愛は結婚が勝つ」というものがある。インド映画では結婚は絶対視されており、一度成立した結婚は何があっても正当であるし、最も適切なのだ、というメッセージが込められていることが多い。よって、当人のどちらか、または両方が望まない結婚式の当日に、土壇場で愛し合う男女が結ばれるという筋が多いし、結婚後に沸き起こってしまった恋愛は、結局結婚した相手への真の愛に目覚めて元の鞘に戻るという結末になることが多い。「Kabhi Alvida Naa kehna」でも、一瞬だけ、不倫の道を歩む既婚の二人が、一線を越える前に、「家族は家族だから」と、それぞれの家庭に戻ることを決意するシーンがあり、方程式通りの着陸かと、半ば安心、半ば落胆したのだが、その直後、急転直下、一気に肉体関係に突入してしまい、かなりショックを受けた。そして、紆余曲折はあったものの、最後には、不倫をしてお互いの家庭と人生を破壊してしまった2人は結ばれ、ハッピーエンドとなる。本作品は、結婚後の恋愛が結婚に勝った稀な例と言ってもいいかもしれない。

もうひとつ注目すべきテーマは、デーヴとリヤーの家庭に見られる。デーヴは有望なサッカー選手だったが、交通事故により選手生命を絶たれ、キャリアウーマンの妻の収入に頼った生活を送っている。一般に、夫よりも妻の方が収入が高い場合、その家庭はうまく行かないと言われている。デーヴとリヤーの家庭は正にその典型として描かれていた。リヤーが華やかな脚光を浴びるパーティーを舞台にしたミュージカル「Rock N Roll Soniye」で、踊り狂う群衆の中、一人佇むデーヴのその寂しそうな表情に、ヒモ夫の哀愁の全てが凝縮されていた。そして、二人の不仲の最大の原因も映画中で解き明かされていた。それは、デーヴが自分の人生の不成功を嫌い、妻の人生の成功を妬んでいることだ。その怒りをデーヴが子供に転嫁する様子も同時に描かれていた。これでは家庭はうまくいかない。そして、リヤーも売り言葉に買い言葉で、デーヴに対して「この家では男はあなたじゃなくて私」と、一番言ってはいけない言葉を口走ってしまい、それが離婚の遠因となってしまう。インドでも女性の社会進出が進んでおり、デーヴとリヤーの家庭のような問題を抱えた家庭が増えて来ているのではないかと予想される。舞台はニューヨークであったが、インドの今、または近い将来に切り込むこの鋭い切り口は、もしかしたら映画中の白眉と言っていいかもしれない。

映画中、最も緊張感があったのは何と言っても横断歩道のシーンであろう。花束を持って不倫相手のマーヤーを待つデーヴ。横断歩道の向こうにマーヤーを見つけ、デーヴは微笑みながら、信号が青になり、彼女が渡って来るのを待つ。ところが、そのマーヤーの真横に妻のリヤーが偶然来て立つ。マーヤーもリヤーもお互いの存在に気付いていない。デーヴは顔面蒼白となる。信号は青になり、二人は横断歩道を渡って来る。横断歩道の中ほどでリヤーは向こうにデーヴが立っていることに気付き、微笑む。マーヤーの視界にもデーヴしか入っていない。一体どうなってしまうのか・・・と観客は息を呑むことだろう。マーヤーとリヤーが目の前に来て、何かをしゃべる直前、デーヴは「リヤー!」と妻の名前を呼ぶ。ハッと気付いたマーヤーはすぐに後ろを向く。デーヴは、マーヤーのために買った花束をリヤーに「君のために」と言って渡す。このときまで、デーヴとリヤーの関係は崩壊寸前であったが、デーヴから花束を渡されたリヤーは少し考え直し、デーヴとの関係修復をしようと思い始める。一方、リヤーが去った後、デーヴはマーヤーに一本の花しか渡せなかった。密かに隠しておいた一本であった。妻には一杯の花束、不倫相手には1本の花。結婚した男女の関係と、不倫している男女の関係を暗示するシーンであった。そしてこの出来事がデーヴとマーヤーを、不倫関係の解消に向かわせるきっかけになる。

他にも一瞬ドキッとするシーンがいくつかあった。例えば、カマルジートの誕生日を祝うために、タルワール家とサラン家のメンバーが食卓を囲むシーン。ユーモアのセンスがないと揶揄されたデーヴは、突然「僕はマーヤーに恋してしまった」と告白し始める。呆然とする両家のメンバー。しばらくの沈黙の後、デーヴは笑みにならない笑みを浮かべながら、「ジョークさ」とつぶやく。だが、サムだけは、デーヴのその表情に真実を見て取る。また、その直前のシーン、サムとマーヤーがサラン家を訪ねるところでもドキッとするセリフが出てくる。デーヴとリヤーの写真を見ていたマーヤーは、その写真を手に持ったまま帰ろうとする。それを見たリヤーは「デーヴを返して」と言う。既にデーヴと不倫関係にあったマーヤーは、リヤーのそのセリフにハッとする。だが、次の瞬間リヤーは微笑みながら「写真のことよ」と言う。罪悪感に苛まれるマーヤーの心情が、一瞬のシーンでよく描写されていた。

褒めるばかりでは能がないので、いくつか不満な点も挙げておこうと思う。まず、実は序盤はあまり引き込むものがなかった。もしかしたら駄作かもしれないと心配になったほどだ。特にアミターブ・バッチャン演じるサムの能天気なキャラクターは、映画に笑いのラサ(情感)をもたらしてはいたものの、序盤では過剰な演出の印象が強かった。だが、退屈なのは導入部のみで、話が乗ってくるとグイグイ引き込まれて来る。また、キラン・ケール演じるカマルジートの設定も深みがなかった。カマルジートはデーヴの母親のはずなのに、デーヴとリヤーが離婚した後もリヤーの家に住み続けるという変な状況になり、クライマックスでは全く存在感がなかった。さらに、リヤーにはキャリアウーマンとしての人生を最後まで貫いてもらいたかった。家庭よりも仕事を優先し、しかもそれに誇りを持つリヤーの言動は、自立した女性の典型として描かれていたが、デーヴと離婚した後は心変わりがあり、彼女は家事や子育ての喜びを見出すようになる。それはそれでいいのだが、その心変わりはストーリーとは直接関係なく、少し蛇足のように思えなくもなかった。インド映画は、自立した男勝りの女性、家庭を顧みないキャリアウーマンに対しては冷たい結末を用意するか、心変わりを起こさせる傾向があり、カラン・ジョーハル監督もその伝統には逆らえなかったようだ。今に始まったことではないのだが、特にカラン・ジョーハル監督の映画は影響力が強いので述べさせてもらうが、英語を多用したそのダイアログにも不満があった。ニューヨーク在住のNRI(在外インド人)が主人公ということで、セリフに英語が多用されるのは仕方がないのだが、多少非現実的でもいいからもっとヒンディー語に比重を置いた方がいいのではないかと思った。かつてヒンディー語映画は、ヒンディー語の普及に多大な貢献をし、今でも大きな役割を果たしているが、最近のヒンディー語映画は逆に、ヒンディー語を使いながらも英語の普及を後押ししているような気がしてならない。また、映像や音声が悪い部分が多かったのも気になった。たまたま僕が見た映画館のプリントが損傷していたのか、それとも全てのプリントがこんな状態なのかは分からないが、せっかくの名作もこれでは感動が半減してしまう。

そして、果たしてこれが全ての人に共通なのかは分からないが、僕はこの映画を観て少しも泣くことができなかった。いい映画ではあるのだが、あまりに精巧にできすぎていたためか、涙腺にガツンと訴えかけるシーンはあまりなかったように思える。一番の泣き所は、クライマックスの、デーヴがマーヤーにプロポーズするシーンだろうが、あまりに劇的かつわざとらしすぎて感動に欠けた。最後の最後で、カラン・ジョーハル監督の悪い癖が出てしまったように思える。このときのシャールク・カーンの演技も大袈裟すぎて興醒めだった。ただ、泣けなかったのは、単に僕自身が結婚生活を経験したことがないからかもしれない。

主人公は円熟期を迎えた三人――シャールク・カーン、ラーニー・ムカルジー、プリーティ・ズィンター――と、人気急上昇中のアビシェーク・バッチャン。既に定評のある四人は、皆素晴らしい演技をしていた。特にシャールク・カーンとラーニー・ムカルジーの演技は、今まででベストと言えるだろう。よく、「シャールクはいつでもシャールクしか演じられない」という批判を聞くが、本作品のシャールクは、敢えてシャールクのオーラを消し、映画に溶け込む演技をすることに成功していたと思う。それは、シャールク演じるデーヴが、負け犬根性丸出しの男の役だったことが功を奏していたからかもしれない。ただ、彼のクライマックスのシーンだけは、前述の通り、とても違和感を覚えた。ラーニーの方は一貫して自然な演技をしており、「Black」(2005年)以上だと言える。

アミターブとアビシェーク、バッチャン親子の共演はこれで4回目になる。「Bunty Aur Babli」(2005年)で初共演、「Sarkar」(2005年)では初めて親子の役を演じ、アミターブ主演の「Ek Ajnabee」(2005年)にはアビシェークが特別出演した。実の親子なので息はピッタリ。「Rock N Roll Soniye」では、「Bunty Aur Babli」に続き、バッチャン親子のダンス共演も見ることができる。ちなみに、アミターブとアビシェークが並ぶと、アビシェークの方が背が高いように見えたが、靴の関係であろうか?身長はほぼ一緒のはずだが。

元々、マーヤーの役にはカージョールが、リヤーの役にはラーニー・ムカルジーが想定されていたらしい。だが、カージョールは「Fanaa」(2006年)の撮影のためにスケジュールが合わず、代わりにラーニーがマーヤー役を、プリーティ・ズィンターがリヤー役を演じることになった。カージョールとラーニー、「Kuch Kuch Hota Hai」コンビの「Kabhi Alvida Naa Kehna」も見てみたかった気がする。そのカージョールは、「Rock N Roll Soniye」で友情出演してダンスを踊っている。また、「Where’s the Party Tonight」ではジョン・アブラハムがDJ役で友情出演している。さらに、カラン・ジョーハル監督がカメオ出演しているようだ(僕は発見できなかったが、クライマックスの列車のシーン)。また、リテーシュ・デーシュムクも特別出演する予定で、撮影も行われたらしいのだが、彼の出演シーンは編集の段階で全てカットされてしまったらしい・・・。

音楽は「Kal Ho Naa Ho」に引き続きシャンカル=エヘサーン=ロイのトリオが担当。「Kal Ho Naa Ho」のサントラは映画以上に大ヒットしたが、この「Kabhi Alvida Naa Kehna」のサントラも現在大ヒット中である。だが、「Kal Ho Naa Ho」と似た雰囲気の曲が多いとの批判が聞かれる。タイトル曲の「Kabhi Alvida Naa Kehna」は、ソーヌー・ニガムとアルカー・ヤーグニクが歌うスローテンポの美しい曲。「Kal Ho Naa Ho」のタイトル曲もソーヌー・ニガムが歌っており、曲自体の雰囲気も似ている。ディスコ・ナンバーの「Where’s The Party Tonight」は、どうしても「Kal Ho Naa Ho」の大ヒット曲「It’s The Time To Disco」を想起してしまう。ロックンロールとバングラーを融合させたという「Rock N Roll Soniye」も「Maahi Ve」とよく似ているし、「Mitwa」も「Kuch To Hua Hai」を髣髴とさせる。しかも、背景が「Kal Ho Naa Ho」と同じニューヨークであるため、同映画と比較して語られることは避けられないだろう。だが、シャンカル=エヘサーン=ロイの弁によると、「Kabhi Alvida Naa Kehna」の曲は、1小節も「Kal Ho Naa Ho」とは共通していないと言う。とは言え、「Kabhi Alvida Naa Kehna」はいい曲ばかりであり、ストーリーだけでなく音楽と踊りも見るべき価値のある作品であることに異論はない。大勢のバックダンサーを使ったいくつかのミュージカルやダンスシーンでは、ファラハ・カーンの振り付けが光る。また、映画中、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)の「Tujhe Dekha To」と、「Maine Pyaar Kyun Kiya」(2005年)の「Just Chill」が少しだけ流れる。

題名は前述の通り「さよならは言わないで」という意味。ヒンディー語の日常会話集などには、「さよなら」のために通常「ピル・ミレーンゲー」というフレーズが紹介されることが多いが、これは直訳すると「再び会いましょう」という意味であり、再会を期さない別れの言葉のためには、アラビア語起源の「アルヴィダー」という単語が適している。映画中では、「『アルヴィダー』と言ったら再会の希望がなくなってしまう。だから・・・『ピル・ミレーンゲー』」というセリフが数回出て来る。それと同時に、日本語の「さよなら」も唐突に出て来るので日本人には要注目である。日本でロケが行われた「Love In Tokyo」(1966年)という映画に、「Sayonara Sayonara」という曲があり、「さよなら」はインド人が最もよく知っている日本語となっている。

米国を舞台にしながら、デーヴが元サッカー選手というのは少し設定ミスだったのではなかろうか?米国ではサッカーはそれほど人気のあるスポーツではない。おそらく、これは今年行われたFIFAワールドカップに便乗した設定なのだろう。また、カラン・ジョーハル監督の映画には、よくスポーツのシーンが出て来るように思える。「Kuch Kuch Hota Hai」のバスケット、「Kabhi Khushi Kabhie Gham」のクリケットなどである。その流れで、今回はサッカー、という感じだったのかもしれない。

「Kabhi Alvida Naa Kehna」は、ヒット作溢れる2006年のヒンディー語映画の中でも大本命の大傑作と言える。映画、サントラ共に強力オススメ。ただし、恋愛のない結婚や、お互いに愛情の確認をし合わないマンネリな夫婦生活を批判するメッセージが込められているため、仲のよくない夫婦やカップルには、少しホロ苦い映画になるかもしれない。また、よくできた映画ではあったが、涙を流すほど感動できる作品ではないと思う。果たして他の人はこの映画を観て泣けるのだろうか、ちょっと聞いてみたい気がする。僕は泣けなかった。