21世紀に入ってヒンディー語映画は新時代を迎え、作家性のある監督が増えて来たが、世界観と美意識において、他の追随を許さない、独自の地位を確立しているのが、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督である。「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年)、「Devdas」(2002年)、「Black」(2005年)、「Saawariya」(2007年)、「Guzaarish」(2010年)と、常に独特の世界観と美を提示して来た。彼が各作品で選ぶ舞台も、おそらく意図的にであろう、全く異なっており、「Hum Dil De Chuke Sanam」ではラージャスターン州、「Devdas」ではベンガル地方、「Black」ではシムラー(ヒマーチャル・プラデーシュ州)、「Saawariya」では架空のムガル世界、「Guzaarish」ではゴアとなっている。つまり、どの映画でも「インド性」に根差していながら、各作品ごとに異なった美を追求している。それだけでなく、インドの各地域に潜在的に存在する美の原石を極限まで磨き上げて、独自のフィルターを加え、現実離れした幻想的な美を生み出している。大スクリーンに映える彼の作品は、映画館での鑑賞を主体とするインド映画が最大の強みを発揮するのであり、彼の映画は、映画館で観たい映画のトップリストに含まれる。

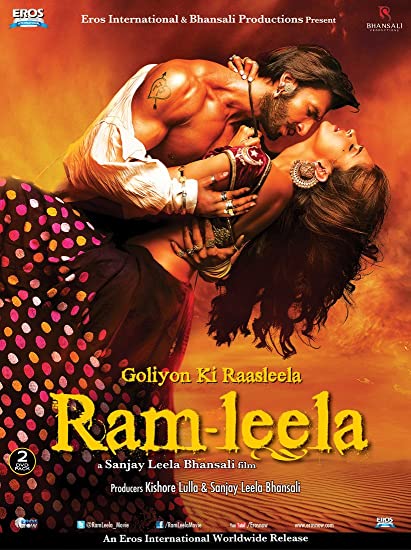

そんなバンサーリー監督ではあるが、彼はここ最近、「My Friend Pinto」(2011年)、「Rowdy Rathore」(2012年)、「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」(2012年)と、軽めの作品を立て続けにプロデュースして来た。気分転換がしたかったのであろうか?だが、それらの充電期間を終え、満を持して2013年11月15日に公開されたのが「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」である。タイトルが長ったらしいのだが、元々は「Ram-Leela」というシンプルなものだった。このタイトルが、ダシャハラー祭のときに上演される宗教劇ラームリーラーと紛らわしいということで裁判所から変更を命じられ、現在の冗長な題名となったという経緯がある。ちなみに、タイトルの意味は「銃弾の円舞:ラームとリーラー」である。

実は「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」はシェークスピアの有名な戯曲「ロミオとジュリエット」を原作としている。シェークスピア劇のインド映画化という分野ではヴィシャール・バールドワージ監督が有名で、今まで「マクベス」を題材に「Maqbool」(2003年)、「オセロ」を題材に「Omkara」(2006年)を撮っている。また、2012年に公開されたハビーブ・ファイサル監督の「Ishaqzaade」も、「ロミオとジュリエット」を思わせるストーリーである。さらに、リトゥパルノ・ゴーシュ監督の英語映画「The Last Lear」(2007年)では、アミターブ・バッチャン演じるシェークスピア劇俳優を題材にしている。このように、インド映画界では意外にシェークスピアが好んで映画化されている。

「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」のキャストは、ランヴィール・スィン、ディーピカー・パードゥコーン、リチャー・チャッダー、スプリヤー・パータク、シャラド・ケールカル、グルシャン・デーヴァイヤー、バルカー・ビシュト・セーングプター、アビマンニュ・スィンなどで、プリヤンカー・チョープラーがアイテムナンバー出演。サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督自身が音楽監督も務めている。前作「Guzaarish」から彼は音楽も手掛けるようになった。共同音楽監督として「Saawariya」のモンティー・シャルマーの名前もクレジットされている。だが、「Hum Dil De Chuke Sanam」の頃からバンサーリー映画の音楽は一貫した特徴があり、初期の頃から彼がかなり音楽に干渉していたことが予想される。作詞はスィッダールト・ガリマーというコンビ。

グジャラート州のランジャールは、白昼堂々と武器のと密造と売買が行われている無法地帯の町であった。この町では、過去500年間に渡って、ラジャーリー族とサネーラー族の間で確執が続いていた。だが、ラジャーリー族棟梁の次男坊ラーム(ランヴィール・スィン)は天性の女たらしで、暴力を好まず、両家の融和を願っていた。 ホーリー祭の日、ラジャーリー族の女たちを侍らすのに飽きたラームは、サネーラー族のテリトリーに忍び込み、敵対部族の女たちを物色する。その中で彼は、サネーラー族棟梁ダンコール(スプリヤー・パータク)の長女リーラー(ディーピカー・パードゥコーン)と出会う。二人は急速に惹かれ合い、密会を繰り返すようになる。リーラーはNRIの男性と結婚させられそうになっていたが、結婚式の日に二人は駆け落ちすることを決める。 リーラーの結婚式の直前、ラジャーリー家の長男メーグジー(アビマンニュ・スィン)が、サネーラー家の長男カーンジー(シャラド・ケールカル)に殺され、怒ったラームがカーンジーを殺すという事件が発生する。リーラーは、ラームが自分の兄を殺したことに激しく怒るものの、カーンジーの妻ラスィーラー(リチャー・チャッダー)に急かされ、予定通りラームと駆け落ちすることにする。 ラームとリーラーは別の町のホテルにチェックインし、そこで結婚の儀式を行う。ところがラームの友人たちが居場所を突き止めて詰めかけて来る。仕方なくラームは彼らと飲みに町に繰り出す。だが、これは友人たちの計略だった。ラームは酔い潰れて寝てしまい、その隙にサネーラー族に居場所が知らされた。リーラーの従兄弟バヴァーニー(グルシャン・デーヴァイヤー)がリーラーを強制的に家に連れ帰った一方、ラームはサネーラー族の女を誘拐して彼らの名誉を大いに傷つけたという功績で盛大に迎えられ、一族の棟梁を任せられることになる。 リーラーはいよいよ結婚させられることになった。リーラーがラームとの結婚時にはめた結婚指輪を外そうとしなかったため、ダンコールは彼女の左手の薬指を切り落とす。それを知ったラームは、自分の左手の薬指を切り落とす。だが、二人はしばらく会えずにいた。リーラーは、義姉のラスィーラーにメッセージを託してラームのところに送るが、彼女はラームの友人たちに暴行を受ける。その報復としてサネーラー家の男たちは故メーグジーの妻でラームの義姉ケーサル(バルカー・ビシュト・セーングプター)を暴行する。これら一連の事件を受け、ラームはサネーラー族棟梁の家に乗り込み、ダンコールと直談判する。ダンコールも、両家の確執を終わりにすることを受け入れ、彼を改めて家に招待する。ダンコールはラーム暗殺を計画していたのだが、バヴァーニーの裏切りに遭って、彼女自身が狙撃され、重傷を負ってしまう。犯人はラジャーリー家とされ、ますます両家の溝は深まる結果となった。 ダンコールの療養中、バヴァーニーの意図とは違って、サネーラー族棟梁の代行はリーラーが務めることになる。地域のサルパンチ(首長)たちはラジャーリー族とサネーラー族の間の確執が度を越しつつあることに懸念を抱き、両家の棟梁を招いて講和をさせようとする。その場で、ラジャーリー族棟梁のラームとサネーラー族棟梁代行のリーラーは久々に顔を合わせる。ラームはリーラーの要求を全て飲み、講和が成立する。 ところが、平和を望まないバヴァーニーはリーラーの署名を悪用し、ダシャハラーの日にラジャーリー族一掃の命令を勝手に出す。ラジャーリー族は奇襲を受け、多くの死者が出る。ラームは単身リーラーの家に乗り込み、話をする。2人は、自分たちが死ねば両家の争いは終わると結論を出し、心中する。それと時を同じくして、棟梁の座に戻ったダンコールは、過去の確執を忘れてラジャーリー家と和解する決断を下していた。 ラームとリーラーの死後、ラジャーリー族とサネーラー族は二度と争いを起こすことはなかった。二人の男女の犠牲は、この両家に和解をもたらしたのだった。

舞台となるのはグジャラート州のランジャール。もちろん架空の町で、ランジャールのように武器が白昼堂々と売られているような場所はインドにはない(と思う)。ランジャールの人々の多くはグジャラート州西部カッチ地方の民俗衣装を思わせる衣服を着ている。パッと見、近世辺りを時代背景としているのではないかとも感じられるが、テレビや携帯電話が登場し、NRIや選挙もあるため、時代設定は完全に現代である。この辺りの現実と幻想の入り混じった世界観が、サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督の最大の持ち味で、「Saawariya」ではそれが十二分に発揮されていた(映画はフロップに終わったが)。実際に存在するものを極端にデフォルメし、実際には存在しない異次元世界を創出して、その中でストーリーを展開するこの手法は、日本の時代劇にも通じるものがあるが、ヒンディー語映画界では今のところバンサーリー監督の専売特許となっている。

基本的には「ロミオとジュリエット」のストーリーを踏襲しているが、ラームとリーラーが駆け落ち結婚する辺りから次第に独自の展開となって行く。ラームはラジャーリー族の棟梁となり、遅れてリーラーもサネーラー族を率いることになって、二人は敵対する氏族のボスとして合いまみえることになるのは原作にない展開であるし、両家の間で何度か和解の努力がなされていたのもオリジナルだ。ラームがアダルトビデオを上映するビデオパーラーを経営していたり、台詞の中で卑猥な言葉が連発されたりと、無法地帯を思わせるアレンジもなされていたが、これは調べてみると、元々原作の「ロミオとジュリエット」の方が低俗な台詞を多く含む卑俗的笑劇だったようで、敢えて先祖返りしたと捉えてもいいだろう。ホーリー祭、ナヴラートリ祭、ダシャハラー祭など、インドを代表する祭りがストーリーに織り込まれ、インド性が強調されていたのは、海外のストーリーをインド映画化する際の基本である。ダシャハラー祭の最後、ラーヴァン・ダハンと同時にラームとリーラーが心中するのは、できすぎのまとめ方だ。

恋愛映画としては、古めかしい一目惚れ型で、僕は基本的に高く評価しない。だが、恋愛物語の古典「ロミオとジュリエット」を土台にしているため、その点で減点するのはフェアではないだろう。一方、相思相愛になってからは狂愛的になって行き、お互いの立場もあって、死と隣り合わせの暴力的な純愛となる。そして最後は原作通り、心中となる。一瞬だけ、二人は死なずに結ばれるのではないか、という期待を抱かせるのは監督の憎い演出である。

世界観から登場人物まで、現実世界とはほぼ完全に切り離されているため、この映画のメッセージ性は低い。純粋に娯楽映画として、そして心の保養として、鑑賞すべき映画であろう。2時間半、深く考えず、豪華絢爛な極彩色と暴力の世界をじっくり堪能すべきだ。そういう意味では浅い映画であった。ただ、敵対する2つの勢力の抗争と和解というストーリーは、容易に印パ問題や宗教対立などに当てはめて考えることが可能である。

「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」は、2013年を代表するヒット作となったようだ。おそらく映画館で観たならば、もっと感動できた映画であろう。だが、正直なところ、DVDで観たからであろうか、前々からの期待が強すぎたからであろうか、特に新しいものを提示できている作品には思えなかった。バンサーリー監督の持ち味が遺憾なく発揮されているものの、ヒンディー語映画の進化にどれだけ貢献しているかと問われれば、前向きな答えはできない。現在アクティヴな若手映画監督の作品群と比べてしまうと、どうしてもバンサーリー映画は古い世代の映画監督に分類されることになってしまうだろう。どちらかと言えば、「My Friend Pinto」や「Shirin Farhad Ki Toh Nikal Padi」のような低予算作品の方が楽しみだ。ただ、映像美だけは圧倒的なので、観る価値は十分ある作品である。