プロデューサーとマルチプレックスの対立とそれに伴う新作ストライキが解決して以来、「New York」(2009年)、「Kambakhht Ishq」(2009年)、「Luck」(2009年)と、メジャーリリースが続いている。だが、個人的にもっとも楽しみにしていたのは、イムティヤーズ・アリー監督の「Love Aaj Kal」であった。彼は今もっとも上質のロマンス映画を撮る監督である。イムティヤーズ・アリー監督の才能は、彼の監督デビュー作「Socha Na Tha」(2005年)を観たときから感じていた。「Socha Na Tha」はフロップに終わってしまったものの、この作品には2005年度のアルカカット賞(話題にならなかったが個人的に気に入った映画に与えられる賞)次点を与えていた。彼の真価は第2作「Jab We Met」(2007年)でいかんなく発揮された。この作品は興行的にも批評的にも大成功を収めた。今でも自信を持ってオススメできる、ヒンディー語ロマンス映画決定版の一本である。イムティヤーズ・アリー監督作品の特徴は、男女が自覚のない愛に気付くまでの過程を突き詰めることにある。「愛」と名付けるには気恥ずかしいし、そんなつもりもないのだが、なぜか一緒にいてリラックスできる存在、そんな人に対する感情こそが本当の「愛」なのだと、イムティヤーズ・アリー監督は主張し続けて来ている。イムティヤーズ・アリー監督の最新作もやはり期待通りロマンス映画であった。

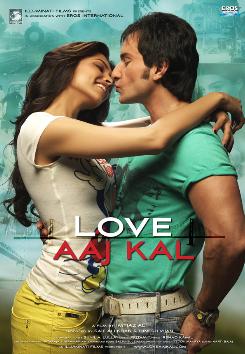

「Love Aaj Kal」はいくつかの点で特筆すべき作品である。まず、この作品は男優サイフ・アリー・カーンが立ち上げたプロダクション、イルミナティ・フィルムスの第1作となる。よって、主演のサイフはプロデューサーも兼任しており、当然作品に対する意気込みも今までとは桁違いになっている。サイフはこの映画の中でスィク教徒に扮しているが、これは彼のキャリアの中では初のことだ。ただ、公開直前にスィク教徒団体からスィク教徒の映像化にあたって物言いがあったのだが、彼らに対して試写会を行ったり、謝罪状を送ったり、該当部分をカットまたは修正したりと多大な努力を払い、何とか公開予定日までに問題を解決した。ヒロインはディーピカー・パードゥコーン。「Om Shanti Om」(2007年)で一気にスターダムを駆け上がった彼女だが、今年に入り、「Chandni Chowk to China」(2009年)、「Billu」(2009年)と続けて外しているので、ここで態勢を持ち直しておきたいところである。そして何より不況のヒンディー語映画界全体を奮い立たせるため、この辺りでタイムリーな大ヒットが渇望されている。こんな訳で本日(2009年7月31日)、「Love Aaj Kal」は、多くの人々の注目を集めながらの公開となったのであった。

「Love Aaj Kal」は、「愛、今昔」という題名が示唆するように、現代(2009年)と昔(1965年)のシーンが交互に入り、今と昔の恋愛の有様が比較されながら進展して行く変わったスタイルのロマンス映画である。あらすじもそれを念頭に読んでもらいたい。

監督:イムティヤーズ・アリー

制作:サイフ・アリー・カーン、ディネーシュ・ヴィジャーン

音楽:プリータム

歌詞:イルシャード・カーミル

振付:アシュレー・ロボ、ボスコ=シーザー、サロージ・カーン

出演:サイフ・アリー・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、リシ・カプール、ラーフル・カンナー、ジゼル・モンテイロ(新人)、フローレンス・ブルデネル・ブルース(新人)、ラージ・ズトシー、ニートゥー・カプール(特別出演)など

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞、満席。

ロンドン。建築家のジャイ・ヴァルダン・スィン(サイフ・アリー・カーン)は、サンフランシスコのゴールデンゲート社への就職を夢見て仕事に励んでいた。ある日ジャイはバーでミーラー・パンディト(ディーピカー・パードゥコーン)というインド人女性と出会う。彼女はロンドンでフレスコ画修復技術を学んでいた。典型的現代っ子の二人は、告白などなしに自然に付き合い始め、月日は何となく過ぎ去って行く。

やがてミーラーはデリーで就職することになった。ジャイは遠距離恋愛は無理だと考えており、ミーラーに別れることを提案する。ミーラーも自然にそれを受け容れる。二人は盛大なブレイクアップ・パーティーを開き、お互いの新たな門出を祝った。

だが、そんな二人の様子を、複雑な思いを持って見ていた老人がいた。彼らがブレイクアップ・パーティーを開いたインド料理レストランのスィク教徒オーナー、ヴィール・スィン(リシ・カプール)であった。ヴィールは、デリーへ発つミーラーを空港まで行って見送るようにジャイに勧める。新車を購入し、納車を待っている状態で、たまたま足がなかったジャイは、そこまですることはないと答えるが、親切にもヴィールは彼を空港まで送って行く。ミーラーはジャイが突然見送りに来てくれたことを喜ぶ。そして別れた後も二人はギリギリまで電話で話す。そのまま成り行きで、ミーラーがデリーに着いた後も、二人は頻繁に電話をして会話をしていた。

このことをきっかけにジャイはヴィールと親しくなり、彼の元を頻繁に訪れ、過去の恋愛話を聞くようになる。若い頃のヴィール(サイフ・アリー・カーン)はデリーで仲間たちとブラブラしていたが、あるときハルリーン(ジゼル・モンテイロ)と出会い、恋に落ちてしまう。ヴィールは彼女に付きまとうが、ハルリーンは相手にしなかった。やがてハルリーンはカルカッタに引っ越して行ってしまう。ヴィールは駅までハルリーンを追いかける。動き出した列車に乗っていたハルリーンは、プラットホームにヴィールの姿を見つけ、わずかに微笑む。ヴィールはハルリーンを手に入れるため、まずは放蕩生活をやめ、真面目に働き出す。そしてある日決断して彼女に会いにカルカッタまで出向く。そこでハルリーンは、彼と言葉を交わすことはなかったが、無言で彼を受け容れるのであった。

話は現代に戻る。ミーラーと別れたジャイはやがてジョー(フローレンス・ブルデネル・ブルース)という白人女性と出会い、付き合うようになる。また、ミーラーも上司のヴィクラム(ラーフル・カンナー)と付き合い出す。二人はそのことをお互いに隠すことはなかった。ジョーがインドに旅行したいと言い出したことにより、ジャイはデリーを訪れる。そこで彼はミーラーと再会する。ジャイはジョーを適当に観光させておき、ミーラーと昔のようにデートをする。二人は現在の恋人と一緒にいるときには感じられない心地よさを感じる。だが、その頃ミーラーはヴィクラムにプロポーズされる。自分の本当の気持ちを自覚しないジャイは、それを祝福することしかできなかった。

ロンドンに戻って来たジャイはジョーと距離を置くことになる。やがてミーラーがヴィクラムと結婚することになり、彼は結婚式に出席する。そこでジャイはミーラーと二人きりで話すが、やはり彼女に対して正直な気持ちを言い表すことはできなかった。ミーラーはヴィクラムと結婚してしまう。

だが、ミーラーは自分の行動に疑問を感じていた。どうしても我慢できなくなったミーラーはヴィクラムを置いてジャイのところへ向かおうとするが、そのときジャイから吉報を受ける。かねてより彼が夢見ていたゴールデンゲート社への就職が決まったのである。今はそのタイミングではないと悟ったミーラーはヴィクラムの元へ引き返す。

サンフランシスコに移住したジャイは張り切って仕事をするが、やがて何か不足を感じるようになり、仕事に集中できなくなる。仕事で失敗し、夜の街を一人フラフラと歩いていたときに強盗に遭い、そのとき金よりもミーラーの写真の方を必死で守る自分を見て、ミーラーを忘れられていないことを自覚する。ジャイはヴィールに相談する。ヴィールは自分の恋物語を再び語り出す。

デリーで働いていたヴィールは、ある日偶然グルドワーラー(スィク教寺院)でハルリーンの姿を見つける。ハルリーンが再びデリーに戻って来ていたのである。ヴィールはハルリーンと密会するが、そこで聞かされたのはハルリーンの結婚が決まったという知らせであった。彼女がデリーに戻って来たのもお見合いのためであった。ヴィールは、デリーでの用事を終えてカルカッタへ向かうハルリーンとその家族を駅で引き留めて、唐突にハルリーンと結婚したいと言う。ハルリーンの父親(ラージ・ズトシー)は怒り、ヴィールはリンチに遭う。ハルリーンはカルカッタへ連れて行かれてしまう。だがヴィールは諦めなかった。再びカルカッタへ赴き、結婚式の準備中にハルリーンを連れて逃亡する。そしてデリーで結婚式を挙げる。現在もヴィールの妻ハルリーン(ニートゥー・カプール)は健在であった。

ジャイも勇気を出し、デリーへ飛ぶ。ヴィクラムの家へ行くが、そこにミーラーはいなかった。実はミーラーはヴィクラムと一緒に住んでおらず、ジャイを待って一人で暮らしていたのだった。ジャイは早速ミーラーのもとを訪れ、彼女に初めて本当の気持ちを告白する。

「一生に恋愛は一度だけ」という古風な考えを主張する老齢のヴィールと、「人生いろいろ恋愛いろいろ、結婚は人生の墓場」がモットーのイマドキの若者ジャイのそれぞれのラブストーリーの対比によって、2009年と1965年の恋愛模様を比較し、愛とは何かに迫った、イムティヤーズ・アリー監督らしい作品。もちろんその中でいろいろなジェネレーションギャップが面白おかしく描かれていたのだが、結論は「愛はいつの時代も変わらない」というものだった。特にこの映画の重要なテーマとなっていたのは、序盤でヴィールがジャイに語る以下の台詞である。「私はハルリーンに出会うまでは放蕩生活を送っていたが、彼女と出会って変わった。彼女と結婚するために仕事をしてお金を貯めようと思った。だから今の自分がある。それに比べて君(ジャイ)たちは愛よりも仕事を優先しているね。」つまり、ヴィールにとって仕事は愛のためにあった。だが、ジャイにとって愛よりも仕事での成功の方が人生の優先事項であった。しかし、やがてジャイも仕事での成功では本当の幸せが得られないことに気付く。愛を蔑ろにし、自分に嘘を付いて掴み取ったキャリア上の成功は、手にした途端に崩れ去ってしまう、もろくて何の意味もないものであった。だが、そのとき既にミーラーは結婚してしまっていた。さすがのヴィールもジャイに「気付くのが遅すぎる」と忠告するが、ジャイは「確かに遅すぎたけど、人生が終わってしまった訳ではない」と自らを鼓舞し、ミーラーの元へ向かうのである。恋愛は物語の中にしかないと考えていたジャイは、いつの間にか愛の戦士となっていたのであった。このようなプロットであるため、今と昔の恋愛の比較と言っても、どちらかというと昔ながらの実直な恋愛に肩入れがされていたように思う。情報やオプションが多すぎて真実を見誤りがちな現代の状況への警鐘も含まれていた。

やはり「Love Aaj Kal」でも、イムティヤーズ・アリー監督のデビュー作「Socha Na Tha」や前作「Jab We Met」と同様に、自覚のない愛がテーマになっていた。ジャイもミーラーも、現代っ子特有のイージーゴーイングな考えで、自然に付き合い出し、自然に別れるばかりか、ブレイクアップ・パーティーなるものまで開いてユニークさを披露する。二人の心はお互いを運命の人だと告げていたが、二人の理性はそれを否定し、お互いを人生の中のただの通行人のように扱っていた。自分の本当の気持ちに先に気付いたのはミーラーであった。だが、ジャイがまだそれに気付いていなかったため、彼女はそれを彼に伝えるのを待った。ジャイがそれに気付くのはミーラーが結婚した後のことになるが、ミーラーは夫に事情を説明し、ちゃんと彼を待っていた。

僕は常々インド映画の重要な不文律について主張して来た。それは、「恋愛と結婚が相反する場合、結婚の儀式の前は恋愛が勝ち、結婚の儀式の後は結婚が勝つ」と言うものである。インドのロマンス映画を片っ端から見て行くと、ほとんどの作品でこれが忠実に守られているのが分かるだろう。21世紀のヒンディー語映画をずっと見て来た中で、この不文律が崩されたのは、カラン・ジョーハル監督の「Kabhi Alvida Naa Kehna」(2006年)のみである。この作品では既婚の男性と既婚の女性の不倫と再婚が描かれている。しかし、やはり不文律を犯したためであろう、海外市場ではヒットしたものの、国内市場ではそっぽを向かれた。驚くべきことに、「Love Aaj Kal」でこの不文律がもう一度破られることになった。劇中ではヴィクラムとミーラーの結婚の儀式が明白に描写されており、二人が結婚したことは否定のしようがない(こういうとき、結婚の儀式を巧みに見せず、最後で「実は結婚していませんでした」という明かして解決するインド映画も多い)。だが、ミーラーは自分がジャイのことを愛していると気付き、結婚直後にそれをヴィクラムに伝えて、彼の元を去るのである。しかしミーラーはすぐにジャイに連絡をしなかった。ミーラーは、ジャイにも自らそのことに気付いてもらいたかったからだ。だからミーラーはひたすら一人で彼を待ち続けた。最後でようやく二人は結ばれるが、ミーラーがヴィクラムとちゃんと離婚したのかどうかなどには触れられていなかった。よって、インド社会にこの作品がどのように受け止められるかにはとても興味がある。「Love Aaj Kal」はロマンス映画としては非常に良くできていた映画であったが、この1点がネックとなりえる。ミーラーの行動は、結婚の神聖性を侵害する無責任で反社会的なものと受け止められてもおかしくない。

もはやヒンディー語映画界の「ロマンスの帝王」と言っても過言ではないイムティヤーズ・アリー監督であるが、彼の作品のもうひとつの特徴は、ロードムービー的旅情である。「Jab We Met」ではムンバイー、ラトラーム、バティンダー、シムラーなど、舞台が頻繁に移動し、明示はされていなかったもののさらに多くの場所でロケが行われており、まるでインド中を旅行しているような気分にさせられる映画であったが、「Love Aaj Kal」でも、デリー、カルカッタ、ロンドン、サンフランシスコなど、世界中が舞台となっていた。ロンドンのタワーブリッジ、カルカッタのハーウラー橋、サンフランシスコの金門橋を対比する映像もあった。当然、橋は男女の心の架け橋を象徴しており、重要な場面で暗示的に橋が使われていた。デリーではクトゥブ・ミーナールやプラーナー・キラーが主なロケ地になっていた。また、鉄道駅や空港が重要なシーンに登場し、より一層旅情をかき立てていた。「旅立って行く人には何度『さようなら』と言っても物足りない。なぜか最後まで見送って行かないと満足しないものだ」というような、旅を彩る美しい台詞もあった。

サイフ・アリー・カーンは今まででベストの演技であった。心の声とは違ったことを口走るようなシーンがいくつかあったが、そこでの葛藤をうまく表情で表現できていた。ジャイと若い頃のヴィールのダブルロールだったが、最後のボーナス的エンドクレジット・ナンバーを除き、2人が一緒に登場することはなかったため、ダブルロール特有の困難さはほとんど経験しなかったはずである。サイフ・アリー・カーンは基本的にはジャイの役を演じているのだが、老齢のヴィールがジャイを見て、「オレも若い頃はお前と瓜二つのハンサムだった」と言ったことから、回想シーンでの若かりし頃のヴィールもサイフ・アリー・カーンが演じるという、自然な設定になっていた。ただ、サイフに関して、踊りがあまりうまくないシーンが目立った。サイフはこんなにダンスが下手だっただろうか、と考え込んでしまった。

ヒロインのディーピカー・パードゥコーンも魅力タップリで、次代を担う女優の1人であることを改めて強力に証明した。今回彼女が演じたのは、心情の表現が非常に困難な役であった。自分の本当の気持ちをどれだけ自覚しているのか、それを台詞ではなく表情で表現しなければならなかった。その表現において、演技が多少ワンパターンになってしまっており、デリケートさに欠けたものの、彼女の現時点でのキャリアと実力を考えれば及第点だと言えるだろう。まだまだ延びしろのある女優である。

ヴィールを演じたリシ・カプールの助演振りも見事。実生活の妻であるニートゥー・カプールが、ヴィールの妻ハルリーン役で最後にサプライズ出演していたのも特筆すべきである。若い頃のハルリーンを演じた新人ジゼル・モンテイロはブラジル人らしい。彼女のヒンディー語の台詞は吹き替えのようだ。ラーフル・カンナーはちょっと可哀想な脇役だったが、哀愁のある風貌の彼にこういう役は適役だ。

音楽はプリータム。蛇遣いの音楽から始まるハイテンションなダンスナンバー「Twist」と、「アウアウアウ・・・」のサビが頭から離れないエンドクレジットナンバー「Aahun Aahun」が秀逸だが、他の曲も映画の雰囲気や展開とよく調和しており、「Jab We Met」に続いて音楽も優れた映画になっていた。音楽的にもっとも盛り上がるのは、ラーハト・ファテー・アリー・カーンの歌うパンジャービー語バラード「Ajj Din Chadheya」であろう。ヴィールとハルリーンの、静かで熱い恋が歌詞の中によく表現されており、インターミッション前の山場となっていた。

言語は基本的にヒンディー語だが、2009年のシーンでは英語が頻繁に台詞に混じるため、ヒンディー語が分からなくてもある程度展開を追えるのではないかと思う。また、1965年のシーンでは、ヴィールがパンジャーブ人ということもあり、パンジャービー語が台詞に多少混じる。

エンドクレジットナンバー「Aahun Aahun」でバックに「Mango PPL」、「प्रtigya」と書かれた大きな看板があったので、それについてもついでに解説しておこうと思う。まず「Mango PPL」=「マンゴー・ピープル」とは、ジャイが劇中でしゃべっていた言葉遊びのひとつである。ヒンディー語で一般庶民のことを「アーム(一般の)ジャンター(人々)」と言うのだが、「アーム」には「マンゴー」という意味もあり、それを掛けてふざけて英語に訳して「マンゴー・ピープル」と言っていたのである。次に「प्रtigya」だが、これはナーグリー文字とアルファベットの合成となっている。「プラティギャー」と読む。「誓約」という意味のヒンディー語だが、普段はあまり使わないサンスクリット語系の難解な語彙である。こちらはヴィールが劇中でしゃべっていた。ハルリーンに一目惚れしてしまったヴィールは、まだ会話も交わしたことがないのに、今生においてだけでなく、生まれ変わるたびに彼女と結婚することを「誓約」したのであった。だが、その大袈裟な表現を聞いてジャイは笑っていた。

ちなみに、1965年のデリーのシーンで、バックの方に傑作「Mother India」の看板が見えた。この作品は1957年公開で、普通に考えたら時代考証がおかしい。だが、映画研究家のガーヤトリー・チャタルジーによると、「Mother India」は90年代までインドのどこかで必ず上映されていたらしい。一般に、インドでもっとも連続上映期間の長い映画は「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)で、その公開までそれは「Sholay」(1975年)だったとされているが、チャタルジー氏の主張では、現在まで真のインド最長連続上映映画は「Mother India」以外にないようである。彼女の主張が正しければ、1965年のシーンで「Mother India」が上映されていたとしてもちっともおかしくはないことになる。

「Love Aaj Kal」は、今年最高のロマンスの一本になること間違いなしである。必見の映画だと宣言したい。ただ、インド映画の不文律を犯しているため、それがインドの観客にどう受け止められるかを注視しなければならないだろう。もしこの映画が国内で大ヒットしたら、インドのロマンス映画は新たなステージに進んだことになる。どちらにしろ、イムティヤーズ・アリー監督はヒンディー語映画界においてますます重要人物になることは間違いない。

2020年にイムティヤーズ・アリー監督自身が「Love Aaj Kal」という同名の映画を作った。