インド映画でよく使われる独特の用語に「エンカウンター」がある。当然、英語の「encounter」から来ている言葉で、「遭遇」という意味である。だが、インドの警察の間では異なった使われ方をする。

インドの裁判はとにかく時間が掛かる。特定の事件が起こり、警察がその容疑者を逮捕しても、有罪判決に導くまでに膨大な時間を要する。しかも、犯罪者が権力者と結び付いていた場合、圧力が掛かって法律がねじ曲げられ、釈放されてしまうこともある。ギャングのような凶悪犯罪者ほど、強力な後ろ盾がいるものだ。ならば、凶悪犯罪者は逮捕せずに現場で射殺してしまった方が手っ取り早いし、社会のために良い。そんな考えから生まれたのが「エンカウンター」である。

もちろん、インドの警官が「殺しのライセンス」を持っている訳ではない。射殺を正当化するため、正当防衛を口実にするのである。よくあるパターンがこうだ――警察が容疑者を逮捕しようとして踏み込んだが、容疑者が銃を取り出して発砲してきたため反撃し、銃撃戦の末に容疑者を射殺した――。

その際、本当に容疑者から先に発砲があったのか、容疑者と警官の間で銃撃戦が行われたのか、怪しいケースは多い。だが、死人に口はない。容疑者の死でもって終了である。多少の調査は入るが、逮捕した後の煩雑さや、あっけなく釈放されてしまう可能性を考えれば、たやすいことである。この、警官による凶悪犯罪者の超法規的な殺人を、インドでは「エンカウンター」と呼ぶ。

また、エンカウンターによるギャングの掃討を得意とする警官は「エンカウンター・スペシャリスト」と呼ばれる。映画の主人公としてはこれ以上にない格好いい肩書きである。インド映画では、エンカウンター・スペシャリストによるエンカウンターがよく題材になる。

ムンバイー(ボンベイ)で初めてのエンカウンターは、1982年のワダーラー銃撃戦だといわれている。アンダーワールドのドン、マーンニャ・スルヴェーが警察のエンカウンターによって射殺された。この出来事を映画化したのが「Shootout at Wadala」(2013年)である。同じシリーズとなる「Shootout at Lokhandwala」(2017年)は、1991年のローカンドワーラー銃撃戦を題材にしており、やはりエンカウンター映画の一種だ。

他にもエンカウンターが物語に組み込まれた映画は多い。代表例が以下のものである。

- Ab Tak Chhappan(2004年)

- Baabarr(2009年)

- Department(2012年)

- Monsoon Shootout(2013年)

- Batla House(2019年)

- Class of ’83(2020年)

実際に、ムンバイーでは警察がエンカウンターを行うようになってから、急速にギャングの勢力が衰えたとされている。よって、市民からエンカウンターの実施について一定の支持は受けているようだ。だが、当然ながら、人権団体などはエンカウンターに対し厳しい視線を投げ掛けている。

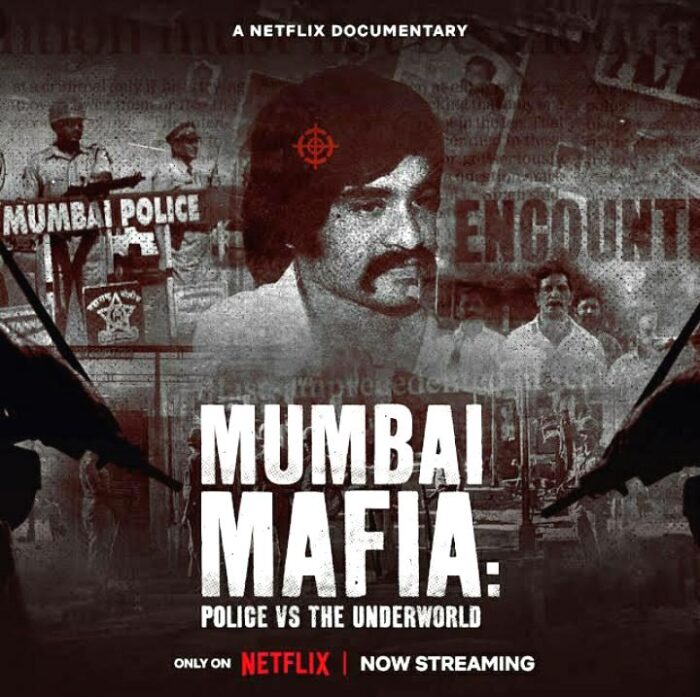

ムンバイー警察によるエンカウンターを巡る問題を多方面から描きだした優れたドキュメンタリー映画に「Mumbai Mafia: Police vs the Underworld」(2023年)がある。なぜエンカウンターが生まれ、そしてどのようにエンカウンターが警官を英雄に仕立てあげ、そして風向きが変わると「制服を着た犯罪者」として貶められたのかが赤裸々に綴られている。

タミル語映画になるが、ラジニカーントとアミターブ・バッチャンの共演が話題の「Vettaiyan」(2024年)では、エンカウンター・スペシャリストとエンカウンターに異議を唱える裁判官との間の対立が導入になっており、エンカウンターを巡る道義的な問題を理解する上で参考になる。