カラン・ジョーハルとアヌラーグ・カシヤプは、正反対のベクトルの映画作りを行う映画監督だった。カランは大衆娯楽志向であり、大予算型マルチスター映画を得意とする。特に彼の監督デビュー作「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)はインド人の大好きな映画の一本であり、インドの現代ロマンス映画に多大な影響を与えた。インド映画の王道と言っていい。一方、アヌラーグは実験的な映画を好み、芸術性・社会性の高い、高品質の映画を多く生み出して来た。渾身の2部作「Gangs of Wasseypur」(2012年)はヒンディー語映画界にひとつの金字塔を打ち立てたと言っていい。後進の育成にも積極的で、ヒンディー語映画界に何か新しい動きが起きているとしたら、そのほとんどは彼もしくは彼の周辺から起こっている。カランとアヌラーグ、この二人は全くの対局にあり、それら2つの陣営のパワーバランスによってヒンディー語映画界が成り立っていると評してもおかしくない状況が続いて来た。

しかし、彼らはインド映画100周年を記念するオムニバス映画「Bombay Talkies」(2013年)で共に仕事をした辺りから急接近し、その後、「Hasee Toh Phasee」(2014年)を共同プロデュースするなどして来た。アヌラーグはカランの路線を否定せず、カランはアヌラーグの映画作りに最大限の敬意を払っている。どうやらお互いにないものを認め合っているようで、この二人の連合はヒンディー語映画界にとって福音と言っていい。

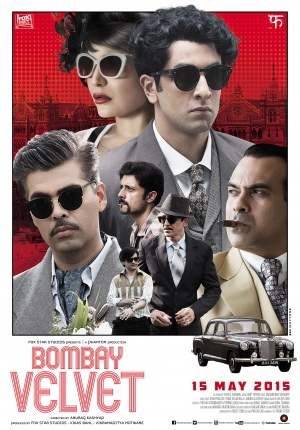

2015年5月15日公開の「Bombay Velvet」は、アヌラーグ・カシヤプ監督の最新作である。1960年代のボンベイを舞台にした時代劇で、主演はランビール・カプールとアヌシュカー・シャルマー。この作品になんとカラン・ジョーハルが悪役として出演している。カランは既に「Dilwale Dulhania Le Jayenge」(1995年)で演技をしており、前述の「Hasee Toh Phasee」でもカメオ出演しているが、ここまで本格的な演技――しかも悪役!――は初めてである。

「Bombay Velvet」の作曲はアミト・トリヴェーディー、作詞はアミターブ・バッターチャーリヤ。上記3人以外に、ケー・ケー・メーナン、マニーシュ・チャウダリー、スィッダールタ・バス、ヴィヴァーン・シャー、サティヤディープ・ミシュラーなどが出演。インドのポップ・ミュージックの祖とされるレモ・フェルナンデスや、往年の女優ラヴィーナー・タンダンが特別出演しているのも見逃せない。

インド独立直後、少年の頃に育ての母親に従ってボンベイに流れ着いたジョニー・バルラージ(ランビール・カプール)は、チンピラのチマン(サティヤディープ・ミシュラー)と出会い、一緒にスリをしたり、ストリートファイトをしたりして、生計を立てていた。ジョニーは酒場の歌手ロージー(アヌシュカー・シャルマー)と出会い、恋に落ちるが、ロージーは、左翼系新聞社を経営するジミー・ミストリー(マニーシュ・チチャウダリー)の愛人となることを選んだ。 2人は資本家カイザード・カンバッター(カラン・ジョーハル)と出会い、その手下となった。2人はカイザードの命令に従って殺人や誘拐などの違法な仕事を請け負っていた。それらの仕事の中で、ジョニーらはあるとき、大臣のスキャンダル写真を盗撮する。カイザードはその写真を使って大臣を脅し、ナリマン・ポイントにある一等地の用途について彼を意のままに操っていた。大臣の窮状を知ったジミーは、写真のネガがジョニーの手元にあることを突き止め、その入手に動く。 その頃、カイザードはエリート・クラブ「ボンベイ・ヴェルヴェット」をオープンし、そのマネージャ-にジョニーを抜擢する。ジミーは、ジョニーからネガを盗み出すため、ボンベイ・ヴェルヴェットの歌手候補としてロージーを送り込む。ジョニーは久しぶりにロージーと再会し、彼女を歌手に採用する。ロージーは瞬く間にボンベイ・ヴェルヴェットの看板歌手となり、このクラブには夜な夜な各界の有名人が集うようになった。当時のボンベイでは酒類は規制されていたが、ボンベイ・ヴェルヴェットは権力者との強力なコネを後ろ盾に、自由に酒を提供できていた。 ジョニーは元々ロージーに惚れていたが、共に仕事をする内に、ロージーもジョニーに入れ込むようになる。ロージーはネガを入手するものの、ジミーから与えられた任務を投げ出す。ジミーはその復讐として、ロージーの正体をばらす。また、カイザードはロージーから重要な情報が漏れていると考え、ジョニーに彼女を殺すように命令する。そこでジョニーはロージーの死を偽装し、ロージーを、妹のリタということにする。そしてカイザードに対して公然と反旗を翻す。カイザードもチマンをそそのかしてジョニーを殺そうとするが、チマンは土壇場でジョニーの味方をする。チマンは死に、ジョニーは生き残る。 カイザードはロージーを誘拐し、ジョニーをボンベイ・ヴェルヴェットにおびき寄せる。ジョニーが現れるとカイザードはロージーを撃ち、ジョニーを挑発するが、逆にカイザードはジョニーに殺される。ジョニーは瀕死のロージーを抱きかかえて外に出るが、そこでは刑事部のヴィシュワース(ケー・ケー・メーナン)をはじめ、警察が待ち構えていた。ジョニーは撃たれ、絶命する。だが、ロージーは生き残り、ゴアで余生を過ごしたということである。

歴史家ギャーン・プラカーシュによるボンベイ及びムンバイーの歴史小説「Mumbai Fables」(2011年)を原作とした物語。主人公を含め、登場人物の中に一人として完全な正義がいない点は、アヌラーグ・カシヤプ監督の前作「Ugly」(2014年)とも通じるものがある。それぞれに様々な思惑を抱えた者たちが、お互いにお互いを欺き合いながらも、1960年代のまだ牧歌的なボンベイを舞台に、愛や友情が彫り出されて行く。アヌラーグ・カシヤプ監督らしい、重厚な人間ドラマであった。

ストーリーの主軸となるのは、チンピラから高級クラブ「ボンベイ・ヴェルヴェット」のマネージャーにまでのし上がったジョニーと、そのボンベイ・ヴェルヴェットの看板歌手となったロージーの恋愛である。ジョニーはロージーに一目惚れするが、チンピラ風情だった頃はほとんど見向きもされない。だが、彼がボンベイ・ヴェルヴェットのマネージャーになったことが、二人の恋愛の転機となる。二人の再会は、より巨大な政治劇の中で、ジャーナリストのジミーによって仕組まれたものであったものの、ジョニーとロージーの間に生まれたケミストリーは本物となって行く。ストーリーにツイストが生まれて来るのは、ボスのカイザードからロージー殺害を命令されてからだ。ジョニーはロージーの死を偽装し、彼女を故郷のゴアへ逃がして、後に妹リタになりすまさせて、彼女を堂々とボンベイに呼び寄せる。もちろん、リタの正体はすぐに周囲にばれる。だが、周囲を欺き続けて来た2人は、決して最後までその愛を裏切らなかった。ジョニーの夢は、死ぬときに愛する人から「彼は大物(Big Shot)だったわ」と言ってもらうというささやかなものだった。これは、1939年の米国映画「彼奴は顔役だ!」(原題:The Roaring Twenties)の中の台詞で、若い頃に彼が観た映画であった。その夢の通り、ジョニーは愛するロージーの目の前で息絶え、ロージーから「大物」という言葉を投げかけてもらう。ジョニーは死に、ロージーは寂しい余生を送ることになるが、この映画を純粋な恋愛譚として見ても、起伏に富んだストーリーに仕上がっていた。

しかしながら、「Bombay Velvet」でもっとも面白かったのは、1960年代のボンベイの政治・社会模様である。劇中でストーリーを前に進める原動力となっていたのは、埋め立て地ナリーマン・ポイントの開発計画である。ナリーマン・ポイントはムンバイーの最南端に位置し、現在、市内ではもっともステータスの高いビジネス街となっている。当初、このナリーマン・ポイントにはワールドトレードセンターが建設される予定だったが、この土地の重要性に目を付けた実業家たちがその計画をねじ曲げようと画策する。この政治劇の中にジョニーは知らず知らずの内に巻き込まれることになる。そのおかげで彼はロージーと再会を果たす訳だが、最終的にはやはりそのせいで命を落とすことになる。ジョニーとロージーの恋愛譚はフィクションとしても、ナリーマン・ポイントを巡るこれら舞台裏の動きは、おそらく何らかの史実に基づいたものなのだろう。

上流社会の中で以上のような動きがあった一方で、映画は工場労働者たちのストライキにも目を向ける。ムンバイーにはかつて多数の繊維工場があり、主要産業となっていた。その労働者たちの組合が賃上げなどを要求して資本家にストライキなどの手段で立ち向かっていた。その運動を主導していたのがデーシュパーンデーであった。資本家たちはデーシュパーンデーの運動を潰そうとし、彼の誘拐と殺害をジョニーに依頼する。だが、ジョニーはデーシュパーンデーの死も偽装しており、カイザードに反旗を翻したときに、デーシュパーンデーを切り札に使うのである。デーシュパーンデーのキャラクターは、実際にボンベイの労働組合による運動を主導したダッター・サーマントをモデルにしていると見て間違いない。

ムンバイーの上流社会と下流社会の狭間に生きたジョニーの人生が「Bombay Velvet」の核心であったが、不思議と映画界に対する言及はほとんどなかった。当時から既にボンベイはヒンディー語映画の中心地であり、ボンベイ・ヴェルヴェットが市内の著名人が集う場であるならば、映画スターも外せないはずなのだが、「Bombay Velvet」はその部分を潔く切り落としていた。また、「Gangs of Wasseypur」の監督の作品であるにも関わらず、劇中にギャング同士の抗争の要素も少なかった。この辺りは時間の不足によるものと思われる。

キャスティングにおいて、この映画の最大の話題はカラン・ジョーハルである。映画監督・プロデューサーとして知られる彼に、ここまで重要な役を任せたのは初めてだ。それが吉と出るか凶と出るかが最大の関心事であったが、彼の素に合わせたキャラ作りが行われたと見えて、なかなかどうしてはまっていた。カランの初登場シーンもよく練られていた。役名が「カイザード・カンバッター」と「K」で始まる名前なのは、「K」好きなカランに合わせたのであろう。「Bombay Velvet」はカランのためにあるような映画であった。

もちろん、ランビール・カプールやアヌシュカー・シャルマーをはじめ、それぞれのキャラがいい味を出していた。アヌラーグ・カシヤプ監督の作品は、ストーリーの面白さもさることながら、各登場人物の味付けにも手間が掛けられており、キャラに魅力がある。

ボンベイ・ヴェルヴェットはステージショー付きの高級クラブであり、劇中で使われる楽曲のほとんどは、このクラブでのパフォーマンスと紐付けられていた。「Fifi」、「Naak Pe Gussa」、「Dhadaam Dhadaam」など、レトロでジャジーな音楽が多用されていた。

ちなみに、ジョニーはチンピラ時代からマネージャー時代に至るまで、ストリートファイトに明け暮れていたが、その対戦相手となっていたのが「ジャーパーニー」と呼ばれるストリートファイターであった。「ジャーパーニー」とは「日本人」という意味であるが、これは単にあだ名であり、実際にはインド人だ。クライマックスでジョニーと死闘を繰り広げるのも、このジャーパーニーであった。

「Bombay Velvet」はよくできた映画だと感じたのだが、興行的には振るわなかったようだ。一般的な娯楽映画の作りではなく、ストーリーも一本道ではないため、大衆層に受け入れられるとは当初から期待されていなかったと思われるが、マルチプレックス層にも受け入れられなかったのは残念なことだ。元々、アヌラーグ・カシヤプ監督の作品は無視できないので、ヒンディー語映画愛好家なら欠かさず観るべきなのだが、「Bombay Velvet」は彼の作品群の中でも決して劣っていない。