2010年1月30日は特に祝日にはなっていないが、インド独立の父マハートマー・ガーンディーが暗殺された日であり、インド人にとって特別な日である。毎年この日、ガーンディーの記念碑があるラージガートで供養が行われる。そのガーンディーの命日の1日前、2010年1月29日に公開された映画がある。「Road to Sangam」である。題名からは想像できないが、ガーンディー暗殺事件に間接的に関係する作品となっており、ガーンディーの命日を含む週を狙って公開されたのは確実である。同日公開の「Rann」(2010年)と「Ishqiya」(2010年)の影に隠れてしまっているが、世界各国の映画祭で高い評価を得ている社会派映画であり、見逃すのは得策ではないと考えていた。本日何とか時間を捻出して鑑賞することができた。

ちなみに、サンガムとは河の合流点のことで、特にガンガー(ガンジス)河とヤムナー河の合流点のことを言う。河の流路は常に変わるため、サンガムの位置も時代ごとに変わって来たと考えられるが、現在ではウッタル・プラデーシュ州イラーハーバード(アラーハーバードとも)に位置しており、ヒンドゥー教の一大聖地となっている。民間信仰では、サンガムではガンガー河とヤムナー河だけでなく、伝説のサラスワティー河も合流しているとされる。

監督:アミト・ラーイ

制作:アミト・チェーダー

音楽:サンデーシュ・シャーンディリヤー、ニティン・クマール・グプター、プレーム・ハーリヤー、ヴィジャイ・ミシュラー

歌詞:スディール・ネーマー、ナルスィン・メヘター、アッラーマー・イクバール、ジョン・ヘンリー・ニューマン、グル・グラント・サーヒブ

振付:プラディープ・カーレーカル

衣装:モハンマド・ハフィーズ

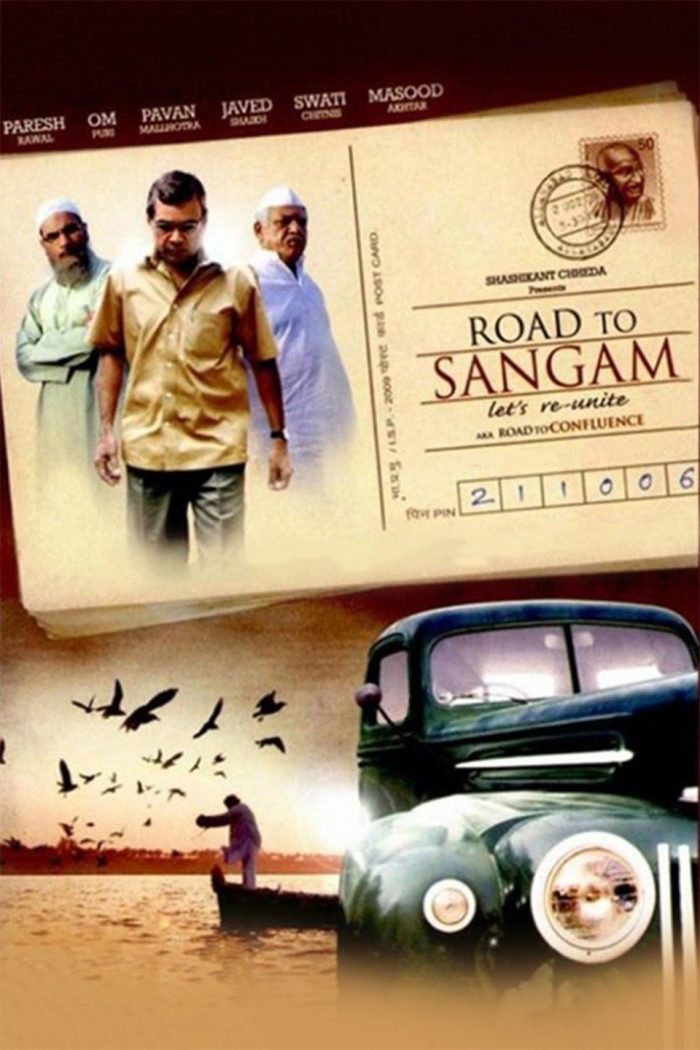

出演:パレーシュ・ラーワル、オーム・プリー、パワン・マロートラー、ジャーヴェード・シェーク、スワーティー・チトニス、マスード・アクタル、ユースフ・フサイン、GPスィン、ラジャン・ビーセー、スディール・ネーマー、ヴィジャイ・ミシュラー、トゥシャール・ガーンディー(特別出演)

備考:サティヤム・シネプレックス・ネループレイスで鑑賞。

イラーハーバード在住のイスラーム教徒ハスマト(パレーシュ・ラーワル)は近隣で名の知れた熟練の機械工であった。地元のモスク委員会の幹事にもなっており、近所の人々から慕われていた。唯一、モスク委員会の幹事長を務めるムハンマド・アリー・カスーリー(オーム・プリー)やモスクの管理人マウラーナー・クライシー(パワン・マロートラー)とはそりが合わなかった。 ある日州都ラクナウーから旧知の役人リーズヴィーの電話があり、ハスマトはエンジンを修理して欲しいと頼まれる。ハスマトのガレージに届けられたエンジンは、フォードの旧式V8エンジンであった。早速ハスマトはそのエンジンの修理に取り掛かる。何しろ60~70年前に製造されたエンジンであり、修理は簡単ではなかったが、ハスマトにとって不可能でもなかった。息子のラーファト(ヴィジャイ・ミシュラー)や、ガレージの仲間であるズルフィカール(マスード・アクタル)やガッファール(ユースフ・フサイン)と共に着々と修理を進めていた。 その頃、イラーハーバードでテロ事件が発生し、多数のイスラーム教徒が容疑者として逮捕された。モスク委員会はデモ運動を行うことにするが、混乱の中でカスーリー幹事長の甥が命を落としてしまう。元々過激な思想を持っていたカスーリー幹事長はさらに急進化し、クライシーと共に無期限ストライキを呼びかける。モスク委員会の決定であるため、地元のイスラーム教徒たちは従わざるをえず、店を閉め、仕事を放棄して、ストライキに参加する。 ハスマトもとりあえずガレージを閉めるが、テレビのインタビューによって、リーズヴィーから修理を頼まれたエンジンは、ただのエンジンではないことを知る。それはインド独立の父マハートマー・ガーンディー所縁のエンジンであった。 1947年に印パは分離独立し、多くのイスラーム教徒がパーキスターンに逃げるが、分離独立に最後まで反対していたマハートマー・ガーンディーは、インドに残ったイスラーム教徒の保護に腐心する。それがヒンドゥー教過激派の目にはイスラーム教シンパとして映った。それが原因で、独立の翌年、1948年1月30日に、ガーンディーはニューデリーにおいて、過激派ヒンドゥー教徒に暗殺されてしまう。ガーンディーの遺灰は分配され、インド各地の河に流された。イラーハーバードのサンガムでも1948年2月12日に遺灰が流されたが、そのとき遺灰を運んだのがフォードのトラックで、ハスマトが修理をしているエンジンはそのトラックのものであった。 話はそれだけではない。最近、オリッサ州カタクの銀行の貸し金庫から、河に流されずに忘れ去られてしまった遺灰が見つかり、ガーンディーの曾孫に当たるトゥシャール・ガーンディーがそれを受け取っていた。その遺灰を改めてイラーハーバードのサンガムに流すことも決まり、その運搬のために、60年前に遺灰を乗せたフォードのトラックを博物館から引っ張り出すことになった。しかし既にエンジンが動かなくなっていたため、ハスマトのところに修理の依頼が来たという訳であった。 そこまで大きな仕事だとは思っていなかったハスマトはその話を聞いて面食らってしまう。2月12日は間近に迫って来ている上に、ストライキが続いており、仕事がストップしてしまっていた。ハスマトは、親友の医者バナルジー(ジャーヴェード・シェーク)とも相談し、この仕事を断ることにする。ところが博物館でガーンディーの軌跡の展示を見て、ガーンディーがイスラーム教徒のために暗殺されたことを知り、考え直す。ハスマトはモスク委員会で、カスーリー幹事長やクライシーに対し、仕事再開の特別許可を申請する。しかし、彼らにはハスマトが和を乱してイスラーム教徒を裏切ろうとしていると感じられた。ハスマトは幹事職を罷免されるが、それでも強い意志と共に仕事再開を宣言する。同じく幹事で、ハスマトの友人だったイナーヤト・アリー(スディール・ネーマー)は、最初ガレージの鍵を奪ってハスマトの行動を制止しようとするが、考え直し、彼に鍵を返す。ハスマトはエンジン修理を再開した。 最初、イスラーム教徒の間にハスマトの行動を支持しようとする者はいなかった。妻のアーラー(スワーティ・チャトニス)ですら、ハスマトを諫めていた。バナルジーのみがハスマトのよき理解者であった。だが、ハスマトの熱意に感化され、一人また一人と、イスラーム教徒の間からもハスマトの協力者が現れ始めた。ハスマトは彼らの助けを借りて何とか期限内にエンジン修理を完了する。また、同じ頃、カスーリー幹事長主導のストライキのおかげで、拘留されていた同胞たちは釈放され、ストライキも終了した。 とりあえず大仕事を終えたハスマトであったが、彼はさらに大きなことを考えていた。ガーンディーの遺灰を乗せたトラックのパレード順路にイスラーム教徒居住区も含ませ、イスラーム教徒たちの参加も呼びかけることであった。そのアイデアはパレードの主催者に快諾されたが、イスラーム教徒たちを説得するのは難しい仕事であり、その責任は当然ハスマトが負うこととなった。ハスマトは近所の人々に招待状を送り、参加を呼びかけた。モスク委員会においてカスーリー幹事長やクライシーはハスマトの行動を厳しく糾弾するが、ハスマトは熱心にカスーリー幹事長を説得する。それが実を結び、当日カスーリー幹事長もパレードの場に現れる。 こうしてガーンディーの遺灰はイラーハーバードの様々なコミュニティーの人々の前でサンガムに流されたのであった。

インドの文化はしばしば「ガンガー・ジャムニー(ガンガー河とヤムナー河)」と形容される。ヒマーラヤ山脈から端を発したガンガー河とヤムナー河がサンガムで合流し、以後一体となって泰然と流れるように、インドの文化も様々な異なる要素が混じり合い調和し合って形成されているという意味で、特にそれはヒンドゥー教とイスラーム教の融合という文脈で使われることが多い。だから、目ざとい人にとっては、「Road to Sangam」もヒンドゥー教とイスラーム教の融合がテーマの映画だと事前に予想することは不可能ではない。しかし、意外にもこの映画のメインテーマはヒンドゥー教とイスラーム教の問題ではなかった。むしろ、インドにおけるイスラーム教徒コミュニティー内部の問題に迫った作品であった。

映画でまず問われているのは、インドのイスラーム教徒のアイデンティティーである。劇中で、「目には目の」の過激な思想を持つカスーリー幹事長やマウラーナー・クライシーの口からは、頻繁に「カウム」という言葉が発せられる。この映画だけに限ったことではなく、イスラーム教やイスラーム教徒の抑圧された現状を取り上げた映画では、「カウム」という言葉は必ずと言っていいほど使われる。昨年公開された「New York」(2009年)や「Kurbaan」(2009年)でもこの言葉は頻出単語であった。「カウム」とは「民族」とか「国民」という意味で、英語の「nation」に近い言葉であるが、多くの文脈でそれは「イスラーム教徒コミュニティー」を指す。高校の世界史で習う「ウンマ」だと言い換えてもいい。過激派イスラーム教徒は何よりも「カウム」を優先する思想を持っているが、それはつまり、国家よりも何よりもイスラーム教徒コミュニティーが優先されるアイデンティティーであることを意味する。よって、イラクやアフガニスタンなど、世界のどこでであっても、イスラーム教徒が殺される事件があれば、それは遠く離れたインドに住むイスラーム教徒にとっても、身内が殺されるに等しいもっとも由々しき事態ということになる。そしてもし国家がイスラーム教徒の利益を損なうことがあれば、全てのイスラーム教徒は団結してその国家に立ち向かわなければならないということになる。その思想によれば、国民としてよりも、イスラーム教徒としてのアイデンティティーの方が強く、守って行かなければならないものなのである。

「Road to Sangam」の主人公ハスマトは、正にイスラーム教徒としてのアイデンティティーとインド国民としてのアイデンティティーの間で板挟みとなる。ハスマトに与えられた仕事は、インド独立の父の遺灰を乗せる車のエンジンの修理という、一国民として、そして一メカニックとして、非常に名誉なものであった。しかし、地元のモスク委員会は、イスラーム教徒を問答無用でテロリスト扱いする政府のやり方に反対し、地元のイスラーム教徒にストライキを強要していた。いつ終わるとも知れないストライキに参加し時間を無駄にしていると、期限までに修理を完了させることができそうになかった。根が正直なハスマトはモスク委員会に特別許可を申し出るが、元々ハスマトとそりが合わなかったカスーリー幹事長らはそれを拒絶する。ハスマトは八方塞がりとなってしまった。

そんな彼に勇気を与えたのが、他でもないガーンディーの生き方であった。ガーンディーはヒンドゥー教とイスラーム教徒の融和をインドの基盤と考えていた。彼が暗殺されたのも、イスラーム教徒を差別せず、むしろ擁護したからであった。そんなガーンディーの供養のために仕事をすることは、イスラーム教徒にとって罰の当たる行為ではなく、むしろ義務だと思われた。そもそもコーランは労働をイスラーム教徒の義務としており、労働を放棄することはコーランの教えに反する。そして彼は何よりインド人としてこの仕事を成し遂げたかった。ハスマトは、頑なに意志を貫き通すと同時に、周囲の人々を愛情と共に説得し、取り込んで行く。彼の勇気ある行動は遂にカスーリー幹事長の心をも動かし、地元のイスラーム教徒の間にインド国民としての自覚を芽生えさせることに成功した。ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の調和と団結の必要性を唱えた映画は数多いが、その前にイスラーム教徒がインド国民として最低限の自覚を持つ必要があると訴えた「Road to Sangam」の着眼点は見事である。そしてその触媒として「残されたガーンディーの遺灰」というユニークな事物を用いた着想は賞賛に値する。壊れたエンジンを直していく過程と、過激で排他的な思想に傾いて行くイスラーム教徒コミュニティーを今一度メインストリームに戻す地道な努力が重ね合わされていたのも、いかにも映画的な物語の組み立て方であった。

果たして劇中に出て来たモスク委員会のような組織がインド各地にあるのかどうかは不明だが、一般のイスラーム教徒たちがモスク委員会の決定の良いなりなっていることも問題点として指摘されていた。委員会の決定はそのまま神の意志ということになり、人々は神に背いて村八分や反逆者のレッテルを貼られることを恐れ、自由な意見を主張できなくなっている。それがイスラーム教徒コミュニティーをますます世間から隔絶させていく原因となっていることが「Road to Sangam」で描写されており、見所だった。

ただし、パーキスターン建国を否定する台詞もあり、パーキスターン人にとっては面白くない作品になるかもしれない。ハスマトは、もし印パが分離独立しなかったらという「if」を提示しており、そうだったら今頃インドはどれだけ裕福で強力な国になっていただろうと夢想している。もしインドがそのまま独立していたら、インドは世界最大のイスラーム教徒人口を抱える国になっていたとも述べていたが、それは真実である。インド、パーキスターン、バングラデシュのイスラーム教徒人口を足したら、その数はおよそ4億5千万人になり、現在最大のイスラーム教徒人口を抱えるインドネシアの2倍以上となる。それと関連し、印パ分離独立によって一番損をしたのは結局イスラーム教徒自身だとも語っていた。国の分裂により、世界最大のイスラーム教徒人口を抱える国家の一員になるチャンスを失ってしまった上に、本当にバラバラに分裂してしまったのはイスラーム教徒であり、さらにはコミュニティーの内にこもって排他的・報復的な思想を培っているために他の国民からも白い目で見られるようになっていると、インドのイスラーム教徒に対して警鐘を鳴らしていた。

ところで、「Road to Sangam」は、長年忘れ去られていたガーンディーの遺灰の発見や、それを改めて河に流す式典の開催、旧式フォード・トラックのリバイバルなど、かなり独創的な展開となっていたが、これらは実際の出来事をベースにしているようだ。実はガーンディーの遺灰はかなりの人々の手に渡ったようで、その内のいくらかは未だに流されずに残っているらしい。そして時々それが何らかの目的やきっかけによって海や河に流されており、ニュースになっている。ちょうど今年の1月30日にも、南アフリカ共和国に残っていたガーンディーの遺灰が海に流された。だが、「Road to Sangam」のベースになったのは、1997年にイラーハーバードのサンガムで、銀行から見つかったガーンディーの遺灰を、ガーンディーの曾孫であるトゥシャール・ガーンディーが流したという出来事であろう。それを裏付けるように、「Road to Sangam」ではトゥシャール・ガーンディー本人が特別出演していた。しかし当然のことながら、映画のストーリーにはフィクションも含まれている。例えば、劇中で登場人物は携帯電話を使っていたが、1997年に携帯電話はそこまで普及していなかった。それだけでも、時代設定を史実通り1997年にしていないことが分かる。しかし、ストーリーの大筋は通常の人間の想像力を越えるもので、歴史的出来事を参考にしているといっていいだろう。当時の実際の映像が劇中で使われていた可能性もある。

ハスマト役のパレーシュ・ラーワルは熱演であった。コメディアンとして有名なパレーシュ・ラーワルであるが、元々シリアスな演技もこなす優れた俳優であり、本作では彼の落ち着いた演技が見られた。最近私生活でトラブルに巻き込まれているオーム・プリーも過激派のカスーリー委員長を熱演していた。マウラーナー・クライシーを演じたパワン・マロートラーは役に対して多少声が高すぎる印象を受けたが、演技は安定していた。医者のバナルジーを演じたジャーヴェード・シェークはパーキスターン人俳優であるが、よくヒンディー語映画に顔を出している。ただ、その他の俳優の中には、素人っぽい演技をしているような人もいたような気がする。

さすがに一般の娯楽映画のようなダンスシーンはなかったが、カッワーリーのシーンを入れたりして、音楽はふんだんに使われていた。しかし、音楽の作り込みが足らなかったと見え、大して映画を盛り上げたり心を揺さぶったりするような曲がなかった。もう少し音楽に力を入れていれば、さらに完成度の高い映画になっていたことだろう。

イラーハーバードのイスラーム教徒が主な登場人物であり、彼らのしゃべる言語にはアラビア語・ペルシア語の借用語が多用されていた。つまりウルドゥー語である。よって、いわゆる純ヒンディー語の語彙力だけだと多少聴き取りに難が出て来るだろう。ただ、台詞中ほとんど文法性が無視されていたのが気になった。アワディー方言の影響ということであろうか?イラーハーバードのイスラーム教徒の言語を忠実に再現したかったのかもしれない。

マハートマー・ガーンディーの命日に合わせて一般公開された「Road to Sangam」は、完全に映画祭向けの作品であり、このまま地味に消え去って行く運命にあるのかもしれないが、ガーンディーの遺灰を巡るストーリーはかなりユニークで、しかもインドのイスラーム教徒の問題に深く切り込んだ野心作である。最近インドやパーキスターンでイスラーム教徒の抱える問題に迫った作品が多く作られているが、その中でもかなり核心に触れることに成功した映画だ。