CG(Computer Graphics)またはCGI(Computer Graphics Imagery)と呼ばれるコンピューターグラフィックスは現代の映画に欠かせない映像効果(VFX)になっている。CGの映画利用では米国がもっとも早く、既に1950年代には、コンピューターアニメーションの第一人者ジョン・ホイットニーによって、ヒッチコックの映画などにCGが使われ始めていた。

ただ、一口に「CG」といってもあまりに広範な概念で、上記のようにコンピューターアニメーションのようなものも含んでしまう。一般に現代の我々が「CG」と聞いて思い浮かべるのは、本物と区別が付かない「フォトリアリスティック」なコンピューター生成の映像であろう。

米国映画において初めて本格的にフォトリアリスティックなCGが使われたのは、スティーブン・スピルバーグ監督「ジュラシック・パーク」(1993年)であった。ティラノサウルスなどの迫力ある恐竜たちがCGを使ってスクリーン上に再現され、世界中に衝撃を与えた。ただし、記憶よりもCG利用時間は短く、7分ほどに過ぎない。

初めてCGが使われたインド映画

「インド映画の父」と呼ばれるダーダーサーヘブ・パールケー自身が手品師だったこともあって、インド映画はその黎明期からVFXと共に歩んできた。たとえば彼の作った神話映画「Kaliya Mardan」(1919年)には原始的なVFXが使われているのを見出すことができる。ただし、ここでは議論をコンピューターを使った特殊効果に限定したい。

インド映画においてフォトリアリスティックなCGの利用が開始されたのは、タミル語映画界がもっとも早かった。「Gentleman」(1993年)の最後に、爆弾の爆発によって体内から吹っ飛ばされた心臓が地面の上で脈打つ映像がある。これはCGで生成されたものであり、インド映画におけるフォトリアリスティックCGの初出とされている(グロ映像なので視聴注意)。

CGの品質や利用時間は「ジュラシック・パーク」の足元にも及ばないものの、「Gentleman」の公開日は「ジュラシック・パーク」のわずか1ヶ月後であり、映画にフォトリアリスティックCGを活用するという着想では米国に遅れを取っていないことが分かる。

CGの映画利用ではタミル語が先駆的であったが、隣のテルグ語映画界もすぐに後を追った。神様映画「Ammoru」(1995年)は派手にCGを使った映像効果で知られるが、おそらくこの辺りの作品が、CGが使われた最初期のテルグ語映画のはずである。女神の超常的なパワーを視覚化するのにCGが使われており、以後、神様映画の可能性を大いに広げた。

ヒンディー語映画でのCG利用はそれより少し後になる。一人の俳優が二役以上を同時に演じるシーンを撮影しようとした際、かつては双子の俳優が起用されたこともあったようだが、現在ではCGが使われるのが一般的だ。「Duplicate」(1998年)では主演のシャールク・カーンが2人のそっくりさん役を同時に演じるシーンが見られるが、この映像効果はCGを使って実現している。おそらくこれがヒンディー語映画で初めて本格的にCGが使われた例だと思われる。一人二役シーンをCGで演出するアイデアは、同時期にタミル語映画「Jeans」(1998年/邦題:ジーンズ 世界は2人のために)でも試されている。

CGをこれ見よがしに使うインド映画

「ジュラシック・パーク」を見て分かるように、米国など、インド以外の国々では、CGは「縁の下の力持ち」的な使われ方をすることが多い。映画は観客にリアルな興奮を提供するものだという前提があるのだろうか、CGをCGとばれないように使うのがよしとされているように感じる。「ジュラシック・パーク」も、CGによって恐竜をスクリーン上に再現したことが売りになってはいたものの、映画を鑑賞している間、観客は映し出される恐竜が本物であるかのような錯覚を味わい、映画体験を楽しむ。

ところが、インドでは、ラサ理論で説明したように、映画は非現実世界であることを前提にしており、リアルにこだわる必要はない。そうなってくると、CGは大きな自由度を持って利用することが可能になる。CGを使った様々なアイデアを映画にぶち込むことができ、CGを使ってどこまで遊べるか、どこまで映画を面白くできるかを突き詰めることができる。そのため、インド映画では他国に比べて、CGをCGだと分かるようにこれ見よがしに使う傾向が顕著だ。まるで成金の建てた悪趣味な邸宅のように、「これだけCGに金をつぎ込んでいます」ということを盛んにアピールした映像が展開される。

既にタミル語映画「Kadhalan」(1994年)では、CGをCGとしてあらかさまに使ったシーンが見られる。大ヒット曲「Mukkala Muqabla」は、プラヴデーヴァの超絶ダンスだけでも十分に楽しめるダンスナンバーなのだが、4:27あたりからCGとモーションキャプチャーをフル活用した透明人間ダンスが始まる。元々インド映画の中にあった、観客をとことん楽しませようとする過剰なサービス精神が、CGの登場により、何倍もパワーアップしたことを象徴する一曲である。

ヒンディー語映画でも、この種の遊びに満ちたCGの使い方が観察される。いくつか例を出してみよう。

ヒンディー語映画でダンスシーンにCGがフルで活用された最初の例は、マヘーシュ・バット監督「Kartoos」(1998年)の挿入歌「Teri Yaad」だとされている。サンジャイ・ダットが無機質なCGの世界で踊りを踊る。

観れば分かるようにまだCGの質は低いが、曲の9割でCGが集中的に使われており、エポックメイキングであった。バット監督は前述の「Duplicate」の監督でもあり、ヒンディー語映画界でCG利用を牽引してきた人物だといえる。

「Kartoos」と同じ頃、映画音楽ではないが、おそらく映画界にも大きな影響を与えたと思われるミュージックビデオが公開された。バングラー歌手ダレール・メヘンディーの「Tunak Tunak Tun」である。「Teri Yaad」以上に全編にわたってCGが使われており、しかも発想力が異常で、インド映画のCG利用の方向性を決定づけたといっていい。この曲はミュージックビデオ共々大ヒットした。

個人的にCGを利用したダンスナンバーとして真っ先に思い付くのは「Yaadein」(2001年)の挿入歌「Jab Dil Mile」だ。2:10あたりから、軍人風の服装をして砂浜で踊るリティク・ローシャンがどんどん増殖していくシーンがある。はっきりいって、何を表現したいのかよく分からない。こんなこともできますよ、という技術のプロモーションとしか考えられない。

ただ、このような例はあるものの、タミル語映画やテルグ語映画に比べて、ヒンディー語映画におけるCGの利用は比較的大人しいといえる。2000年代に入り、国際市場を視野に入れた映画作りを始めたヒンディー語映画界はどんどん都会的かつ上品になっていき、海外の観客から失笑を買うような稚拙なCGの利用を自主的に規制し始めたように感じる。その一方で、タミル語映画界やテルグ語映画界では、娯楽至上主義にのっとって、観客に最高の体験を提供するために、恥じらいなくCGの積極利用を進めてきた。

CGをフル活用したインド映画としての、ある種の到達点と評価できるのが、シャンカル監督の「Robot」(2010年/邦題:ロボット)だ。実はシャンカル監督は上で挙げた「Gentleman」、「Kadhalan」、「Jeans」など、CGを多用した映画を撮り続けてきた張本人で、インド映画におけるCG利用の第一人者である。米映画「マトリックス」(1999年)で話題を呼んだタイムスライス撮影をいち早くインド映画に取り入れたのも彼で、「Boys」(2003年)の「Ale Ale」にて、やはりこれ見よがしに使っている。そんな彼がラジニーカーントを主演に据え、満を持して作り上げたSF映画「Robot」は、監督の常軌を逸した想像力をCGがスクリーン上に再現してしまった究極の娯楽映画になっている。

タミル語映画界では1990年代からシャンカル監督がCGを実験的に利用してきたが、テルグ語映画界でシャンカル監督に並ぶほどCGに依存した映画作りをしているのはSSラージャモウリ監督だといえる。既に「Magadheera」(2009年/邦題:マガディーラ 勇者転生)でCGを多用していたが、「Makkhi」(2012年)では主人公をCGで生成したハエにしてしまうという極端な行動を取る。そして世界中で大ヒットした壮大なエピック映画「Baahubali」シリーズ(2015年、2017年)は、CGの利用なしには到底実現しなかった。

ヒンディー語映画におけるCG利用の発展

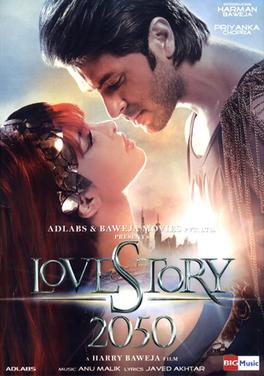

「Duplicate」や「Kartoos」以来、ヒンディー語映画界では散発的にCGが使われてきた。ただ、それらはあくまで補助的なものだった。ヒンディー語映画界において、本格的にCGに依存して作り上げられた映画として記録されているのが、SF映画「Love Story 2050」(2008年)だ。タイムトラベルを主題にした映画であり、未来のムンバイーがCGを使って再現されていた。ただし、この映画は大フロップに終わった。

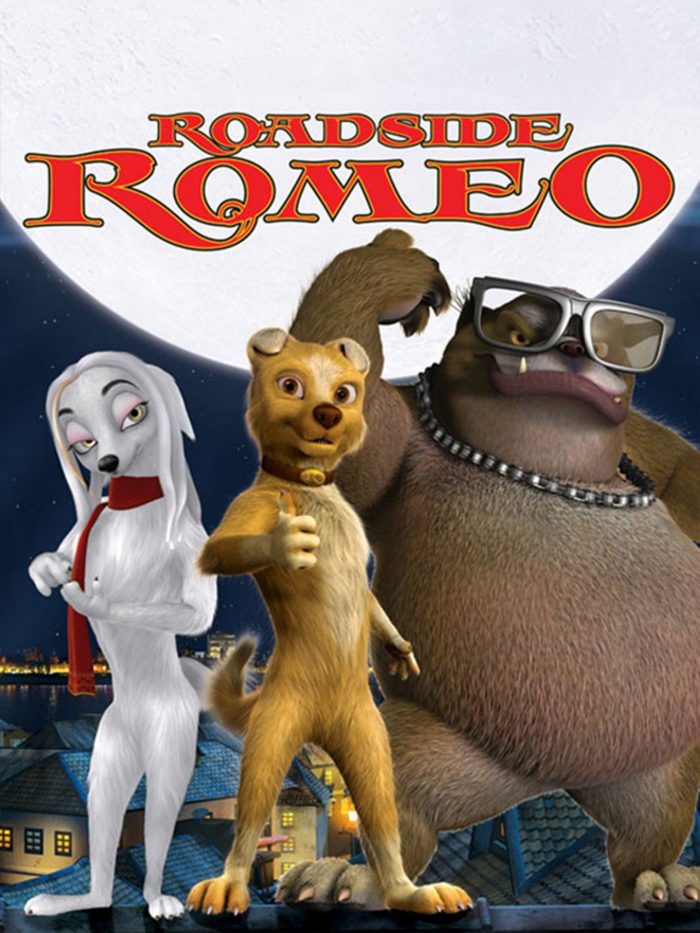

「Love Story 2050」と同じ年に公開された「Roadside Romeo」(2008年)はインド初のフル3DCGアニメ-ション映画だった。「Love Story 2050」のCGを担当したのは外国の企業だったが、「Roadside Romeo」はバンガロールに拠点を置くTata Elxsi社が担当し、国産CGの力を披露した。

「Ramayana: The Epic」(2010年)もフル3DCGアニメーション映画であり、「Roadside Romeo」で達成したCGの質をさらに押し上げた。

「Roadside Romeo」と「Ramayana: The Epic」はいかにも3Dのキャラによるアニメーションだったが、「Arjun: The Warrior Prince」(2012年)では2Dアニメ的なレンダリングを施した3DCGのアニメーション映画で、やはり高い品質を達成していた。これもTata Elxsiによるものである。

ただ、話題がアニメーション映画の方向に行ってしまっているので、ここで実写映画の方に話を戻す。

ヒンディー語映画界でもっともCGの発展に寄与してきたのはシャールク・カーンだ。彼は、レッドチリ・エンターテインメント(Red Chillies Entertainment)という自身のプロダクションを持っているが、2006年にはその子会社としてレッドチリVFXを立ち上げ、CGの映画利用を推進した。彼のこの先進的な取り組みは、2010年代以降に実を結ぶことになる。

シャールク・カーンによるCG投資の集大成が、彼の主演作「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)であった。このSF映画は「Robot」を超える15億ルピーという巨額の製作費を掛けて作られ、CGが使われたショットの数も3,000以上であり、この数も「Robot」を凌駕していた。

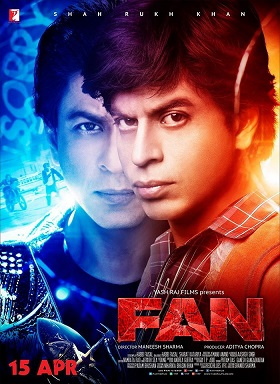

レッドチリVFXのおかげで、「Ra.One」の後も、シャールク・カーンの主演作にはCGの新たな活用方法を模索するような作品がいくつか見られる。たとえば「Fan」(2016年)ではシャールク・カーンが一人二役を演じるが、その内の一人は、シャールクに似て非なる外見をしていた。また、「Zero」(2018年)ではシャールクが小人役を演じた。どちらもCGが使われている。

「Ra.One」をさらに超える数のCGショットが使われたヒンディー語映画とされているのが、リティク・ローシャン主演の「Krrish 3」(2013年)だ。実はこの映画のCGを担当したのもレッドチリVFXであった。

このように振り返ってみると、ヒンディー語映画においてはSF映画にCGが多用されてきたといえる。ただ、現在ではジャンルを問わずCG利用が当たり前になっている。その中でもホラー映画はCGを活用しやすいジャンルだ。おそらくもっとも優れたCG利用のホラー映画として挙げられるのが「Tumbbad」(2018年)だ。女神の子宮に下りていくシーンなどは背筋が凍る思いがするが、それを効果的に演出しているのがCGである。

CG利用の失敗例

2010年代はインドのCG発展史にとって栄光の時代に見えるかもしれないが、その裏ではとんでもない失敗作も生んでいる。

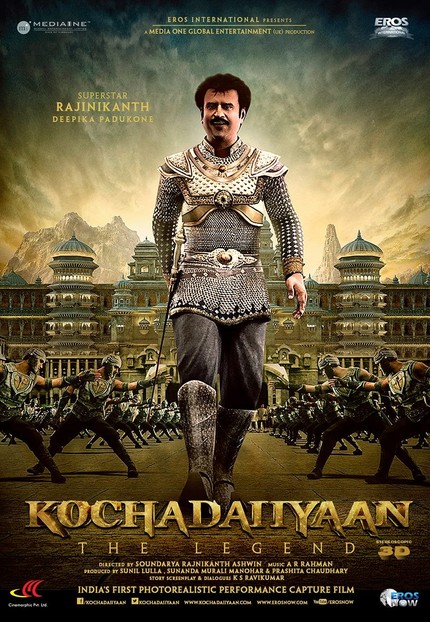

タミル語のフル3DCGアニメーション映画「Kochadaiiyaan」(2014年)は、タミル語映画界のスーパースター、ラジニーカーントをフルCG化し、モーションキャプチャーによって動きを付けて主人公にした作品だ。監督はラジニーカーントの娘ソウンダリヤー・ラジニーカーントである。

おそらく、映画の中では無敵のヒーローを演じるラジニーカーントにもいつか引退のときが来ると考えた娘が、彼の新作を待ち続けるファンのために、彼をCGキャラ化することで、恒久的に新作を送り出せる準備を整えようとした実験的な作品だったのではなかろうか。しかしながら、CGの質が低く、タミル・ナードゥ州以外では全く相手にされなかった。

ヒンディー語映画界にも似たような失敗作「Mahabharat」(2013年)がある。これもフル3DCGアニメーション映画だが、どうもインドはこの種の映画が苦手らしい。フル3DCGアニメーション映画であるにもかかわらず、やはりCGが低品質で、インド人観客からもそっぽを向かれた。

国産のフル3DCGアニメーション映画では前述の「Roadside Romeo」や「Ramayana: The Epic」が今のところ最高傑作といえる。その後にこれを超える作品は作られていない。

フル3DCGアニメーション映画以外にも、実写とCGをミックスした映画も作られており、「Toonpur Ka Superrhero」(2010年)や「Main Krishna Hoon」(2013年)のような子供向けの実写CG混合映画が作られている。ただし、やはり興行的には振るわなかった。