ラーム・ゴーパール・ヴァルマーは、1990年代から2000年代にかけて非常に多くの作品を手掛け、しかも映画界に大きな影響を与えた映画監督だ。幅広いジャンルの作品を作っており、代表作はいくつもあるが、特にムンバイーのマフィアやギャングをリアリスティックに描いた一連の作品群が有名だ。俗にヴァルマー監督の「ギャング映画三部作」といえば、「Satya」、「Company」(2002年)、そして「D」(2005年)になる。

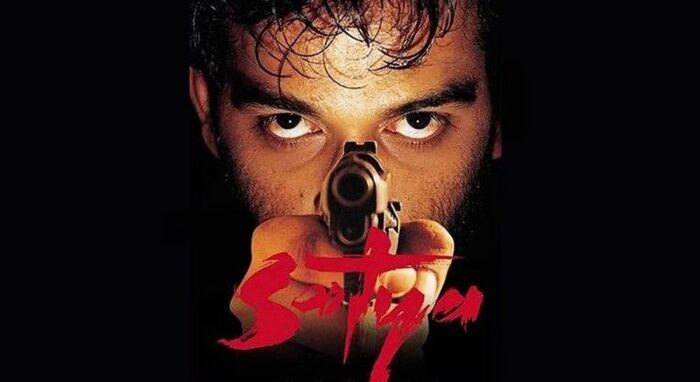

1998年6月3日公開の「Satya」は、文句なくヴァルマー監督の最高傑作の一本に挙げられるギャング映画だ。サウラブ・シュクラーとアヌラーグ・カシヤプが脚本を書いており、音楽はヴィシャール・バールドワージとサンディープ・チョウター、作詞はグルザールと、クルーにはそうそうたる顔ぶれが揃っている。2023年4月25日に鑑賞した。

主演はテルグ語映画界を主な活躍の場とするJDチャクラヴァルティー。彼はヴァルマー監督のデビュー作「Siva」(1989年)で俳優デビューを果たした人物で、監督とは古い縁がある。ヒロインはウルミラー・マートーンドカル。やはりヴァルマー監督の「Rangeela」(1995年)でブレイクした女優だ。他に、マノージ・バージペーイー、パレーシュ・ラーワル、サウラブ・シュクラー、ゴーヴィンド・ナームデーオ、マクランド・デーシュパーンデー、シェーファーリー・シャー、アーディティヤ・シュリーヴァースタヴァ、ニーラジ・ヴォーラー、サンジャイ・ミシュラー、スシャーント・スィン、マノージ・パーワー、ミティレーシュ・チャトゥルヴェーディーなどが出演している。

ギャング同士の抗争が激化するボンベイに、サティヤ(JDチャクラヴァルティー)という名の一人の男が降り立った。サティヤはジャッガーというギャングといざこざを起こして刑務所に入れられるが、そこで大物マフィアのビークー・マートレー(マノージ・バージペ-イー)と出会い、気に入られる。出所したサティヤはビークーが斡旋したアパートに住むようになるが、そこで歌手を目指す隣人ヴィディヤー(ウルミラー・マートーンドカル)と出会い、恋に落ちる。サティヤはビークーが信頼するカッルー・マーマー(サウラブ・シュクラー)にも気に入られ、マフィアの中で急速に台頭する。 ビークーは、グル・ナーラーヤンというマフィアとライバル関係にあった。元々グルとは、バーウ(ゴーヴィンド・ナームデーオ)に仕える仲間同士だったが、バーウが政界進出したことでお互いに争うようになっていた。選挙が近いこともあり、バーウはビークーとグルの争いを止めさせようとするが、サティヤはビークーをけしかけ、一緒にグルを殺す。バーウに敵視されると身構えたが、バーウはビークーのしたことを許し、彼と手を結ぶ。 折しもボンベイでは人事異動があり、新しい警視総監としてアモード・シュクラー(パレーシュ・ラーワル)が赴任してきた。シュクラー警視総監はボンベイからギャングを一掃するため、旧知のカーンディルカル警部補(アーディティヤ・シュリーヴァースタヴァ)にギャングの即時射殺を命じる。警察はギャングを逮捕せずに射殺するようになり、アンダーワールドに衝撃が走る。サティヤは対抗してシュクラー警視総監を暗殺する。 選挙が行われ、バーウが勝利する。選挙が終わった途端、バーウは本性をむき出しにし、ビークーを殺す。サティヤも殺されそうになるが、マーマーに助けられる。サティヤはバーウを殺すが負傷し、ドバイへ逃げる前にヴィディヤーに会いに行く。そこで警察に見つかり、ヴィディヤーの目の前で撃たれて死んでしまう。

インドの警察には「エンカウンター」という独自の用語がある。1980年代のボンベイでは政治家と癒着したマフィアが跋扈しており、白昼堂々と銃撃戦を繰り広げる一方で、警察は法律に縛られ全く無力な存在となってしまっていた。それを打破するために編み出されたのがエンカウンターである。悪人を逮捕しても、すぐに政治家などの介入が入って釈放されてしまうため、逮捕せずに射殺するという過激な手段を採るようになったのである。これが功を奏し、ボンベイからマフィアは一掃された。そんな時代のアンダーワールドを舞台にしたのがこの「Satya」である。基本的には空想上の登場人物によるフィクション映画であるが、かなり実話が織り込まれている。

インド映画らしく多少のソングシーンはあるものの、どうもそれらは監督の意向に反して入れざるをえなかったもののようで、本来ならば歌も踊りも入らないハードボイルドな映画になるはずだった。ただ、ソングシーンが入ったとしてもほとんど雰囲気や流れは損なわれていなかった。

この映画の最大の特徴は台詞だ。ボンベイの路地で話されるタポーリー・バーシャーが使われており、ギャングたちの間で非常に生き生きとした写実的なやり取りが行われる。大半の登場人物は犯罪に手を染める悪人たちなのだが、彼らの揚々とした会話を聞いていると思わずクスッと笑ってしまう場面もあり、憎めなくなってくる。あたかも本当にボンベイのアンダーワールドで生まれ育ってきたように各キャラクターを演じきったマノージ・バージペーイーやサウラブ・シュクラーなどの俳優たちの演技力も相当なものである。

また、ギャング映画でありながらロマンスにかなりの比重が置かれているのも特徴的だ。主人公サティヤは頭の切れる人物で、重要な場面でビークーに助言をし、彼の行動に影響を与える。サティヤはビークーを慕っており、彼が抗争の中で生き残り有利な立場を勝ち取っていけるように願っていた。だが、一方で彼はヴィディヤーという恋人との時間を大切にしていた。ヴィディヤーには自分がマフィアであることは打ち明けていなかった。ライバルギャングとの抗争が激化する中、サティヤはヴィディヤーを連れてドバイへ逃げることを決める。だが、ヴィディヤーには正体がばれてしまい、警察にも追われ、遂には彼女の目の前で射殺されることになる。もしサティヤがドバイに高飛びする前にヴィディヤーに会おうとしていなければ、そのような事態にはならなかったかもしれない。だが、彼はヴィディヤーへの恋心を捨てることができず、命よりも彼女と一目会うことを優先したのだった。沈着冷静なギャングであったが、心の声を無視することはできなかった。

映像からもヴァルマー監督の類い稀な才能を随所に感じることができた。後にヴァルマー監督は奇妙なカメラアングルを多用するようになり、行き過ぎ感が出てしまったのだが、この頃はまだバランスが取れており、カメラがストーリーをより盛り上げていた。特に圧巻だったのは、ガネーシュ・ヴィサルジャン(ガネーシュ神の像を海に流す儀式)のときにサティヤがバーウを暗殺するシーンだ。赤い布を巻いたサティヤの手にカメラが固定され、それがグングンと人混みをかき分けていく。もちろん、その布の下には凶器があった。凶器の姿を見せずして、その布に凶器が宿っていることを如実に示す、優れた映像表現であった。それ以外にも全体的に長回しが多用され、緊迫感のある映像が目白押しだった。

ほとんど欠点のない映画であるが、唯一、主演JDチャクラヴァルティーには弱さを感じた。ヒンディー語が不得意なのかもしれないが、彼の台詞には迫真性が感じられなかった。周囲を取り囲む俳優たちがあまりに素晴らしかったため、それが余計に目立った。外見にも覇気がなく、浮いていた。ヴァルマー監督がなぜ彼を起用したのか、理解に苦しむ。

「Satya」は、「ヒンディー語映画界の風雲児」ラーム・ゴーパール・ヴァルマー監督の代表作である「ギャング映画三部作」の第1作となる記念すべき作品だ。しかも彼の最高傑作との評価も多く、興行的にも大ヒットになった。21世紀のヒンディー語映画界を牽引する人物が多数参加しており、その映画の作りは十分にその後のマルチプレックス映画の到来を予感するものになっている。ヒンディー語映画史を語る上で非常に重要な作品である。