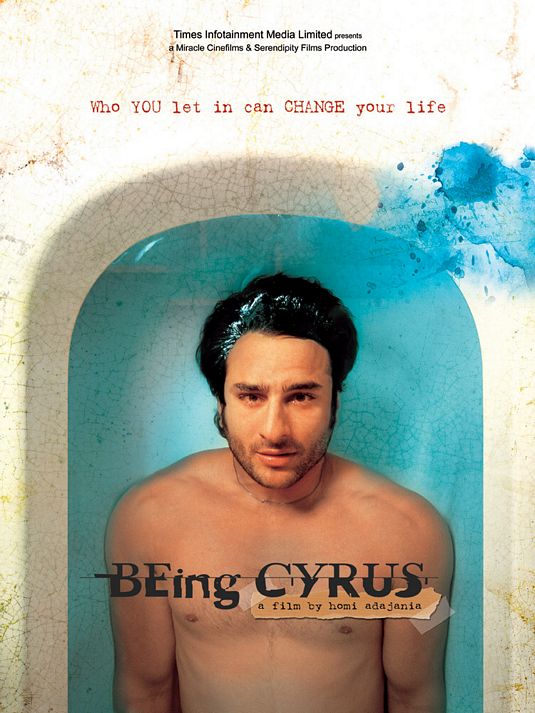

今日はPVRプリヤーで、2006年3月24日公開の新作ヒングリッシュ映画「Being Cyrus」を観た。監督は新人のホーミー・アダジャーニヤー、音楽はサリーム・スライマーン。キャストは、ナスィールッディーン・シャー、ボーマン・イーラーニー、ディンプル・カパーリヤー、サイフ・アリー・カーン、シモン・スィン、ハニー・チャーヤー、マノージ・パーワーなど。

セートナー家はムンバイーのパールスィー(拝火教徒)一家であった。ディーンシャー・セートナー(ナスィールッディーン・シャー)はかつて名を馳せた陶工家だった。ディーンシャーは妻のケイティー(ディンプル・カパーリヤー)と共に、ムンバイーの喧騒を離れた避暑地パンチガニーに住んでいた。ディーンシャーの父ファルドゥーンジー(ハニー・チャーヤー)、弟ファローク(ボーマン・イーラーニー)、妻のティナ(シモン・スィン)は、ムンバイーのパールスィー居住区にある家に住んでいた。父親は建築業で巨万の富を築いていたが、今では老いぼれており、財産の分配を巡って兄弟仲は険悪だった。 物語は、謎の男サイラス・ミストリー(サイフ・アリー・カーン)がパンチガニーのディーンシャーの家を訪ねるところから始まる。サイラスはディーンシャーに弟子入りし、住み込みで修行を始める。サイラスはすぐに家族の一員となるが、派手好きで少し情緒不安定なところがあるケイティーはサイラスを誘惑するようになる。ある日、ケイティーはサイラスに大金を渡し、ある計画を持ちかける。 パンチガニーを去り、ムンバイーのファルドゥーンジーの家を訪れたサイラスは、ファロークが父親の世話をちゃんとしていないのを知る。サイラスはファルドゥーンジーと仲良くなるが、ある日突然彼を殺してしまう。それこそがケイティーに頼まれたことであった。だが、そこへファロークが鉄棒を持ってやって来る。実はファロークはケイティーと密通しており、元からサイラスに父親とティナを殺させようとしていたのだった。ケイティーに裏切られたことを知ったサイラスは、ファロークを返り討ちにする。 ところが、警察に逮捕されたのはディーンシャーとケイティーであった。ファロークの家にはディーンシャーとケイティーの指紋があちこちに残っていた。実は罠にかけたのはサイラスの方であった。彼はパンチガニーに住んでいるときにディーンシャーとケイティーの指紋を採取して偽造し、自分の両手に貼り付けて犯罪を行ったのだった。ケイティーは必死にサイラスという青年が犯人であることを訴えるが、指紋という絶対的な証拠がある以上、言い逃れはできなかった。 1年1ヶ月後、ティナをサイラスが訪れる。抱き合う二人。実は二人は姉弟で、全てはこの二人が仕組んだことであった。だが、ティナが次のカモを探していることを知ったサイラスは、そっと彼女の家を抜け出す。サイラスは晴れて自由になったのだった。

非常に話題を呼んでいたヒングリッシュ映画であり、公開と同時に観に行ったが、あらすじにまとめるのが難しい映画であった。理解し切れていない部分もあり、上のあらすじは間違っている部分があるかもしれない。とは言え、「Being Cyrus」はむしろストーリーよりも登場人物の人間関係と心理描写に重きが置かれており、それに注目すべきであろう。

犯罪映画としては中の上くらいの映画だったと思う。サイラスが密かに採取していたディーンシャーとケイティーの指紋がどんでん返しの核となるストーリーであった。指紋を偽造することが果たして現実に可能なのか、そしてそういう技術を使って罪を他人になすりつけることが可能なのかは分からないが、映像での語り方がうまかったため、インパクトある効果をもたらしていた。罠にはまったように見えたサイラスが、実は罠にかけた方だったという筋はこの手の映画では目新しくない。だが、後から取って付けたような突拍子もないどんでん返しが多いインド映画において、「Being Cyrus」のどんでん返しは、後から思い起こして見ると各所に伏線が張ってあったことに気付かされる、説得力のあるものだった。

最も巧妙だったのは、登場人物の人物描写、人間関係描写、そして心理描写であった。主な登場人物は6人。セートナー家の5人とサイラスである。当初はスローテンポで進んで行き、何の変哲もない、いや、ちょっとだけおかしなところがあるが、それでも平和なパールスィーの家族だと思われるが、次第に各キャラクターの利己心やドロドロした人間関係が静かに暴かれていく。ケイティーは、夫の弟のファロークとただならぬ仲であり、ファロークは父親のファルドゥーンジーに冷たく接していた。控えめな性格の主婦だと思われたティナも、実はとんだ食わせ者なのだが、その様子は夫のいない間に煙草をプカプカ吸うシーンで暗示されていた。そしてインターミッション後にサイラスが苛まれる悪夢には、彼の幼年時代のトラウマと、アイデンティティの危機に陥っている現在の心理状態が描写されていた。

映画は、「(チェスの)ゲームが終われば、王も歩兵も同じ箱に収められる」という意味深な台詞で幕を閉じる。

一体監督はこの映画を通して何を言いたかったのだろうか?4月1日にももう一度この映画を見直し、考えてみた。自分なりの理解では、この世に「普通の人」はないということなのではなかろうか?インド映画では「普通の父親」「普通の母親」「普通の友人」など、登場人物が定型化されて描写されることが多いが、「Being Cyrus」ではそれぞれの登場人物が強力な個性を放っており、それぞれの意図に従って動いている。そしてそれこそが現実に最も近い。人間社会は、「普通の人」によって構成されているのではなく、「異常な人」の集合体なのだ。そしてその異常さの平均値が「普通」とされていくのではないだろうか?サイラスは、セートナー家に入り込むにあたって「普通」であることを演じていた。だが、その「普通」からの解放が映画の冒頭と終わりで象徴的に描写されていたのではなかろうか?チェスに関する一節も、「普通」というまやかしのルールの無意味さに対する悟りなのではなかろうか?そんなことをこの90分の映画から感じた。

サイフ・アリー・カーンはこの作品で初めて英語の映画に挑戦。「Kal Ho Naa Ho」(2004年)の大ヒットからサイフ・アリー・カーンは大スターの階段を駆け上っていたが、遂にこの「Being Cyrus」において、ちゃんとした演技もできるスターとして完全に認められることになるだろう。ナスィールッディーン・シャー、ボーマン・イーラーニー、ディンプル・カパーリヤーなどのインドを代表する俳優たちもそれぞれ持ち味を活かした演技をしていた。ナスィールッディーン・シャーのとぼけた演技はさすがだし、ボーマン・イーラーニーやディンプル・カパーリヤーのヒステリックな演技もよかった。それにしても、「Dil Chahta Hai」(2001年)や「Leela」(2002年)を経て、すっかりディンプルは年下の男と恋愛する女優になってしまった。

ムンバイーやマハーラーシュトラ州の都市が舞台になることはインド映画において珍しいことではないが、パールスィーの家族が主人公になるのはけっこう珍しいと思う。パールスィーの人口はインドの全人口の0.02%以下と言われるが、ヒンディー語映画界では歴史的な背景からパールスィーの勢力が強く、映画監督や俳優にもパールスィーが少なくない。この映画の監督ホーミー・アダジャーニヤーも名前から察するにパールスィーであり、その関係でパールスィーの家族が主人公に選ばれたのだろう。ちなみに、サイラス・ミストリーもパールスィーの名前である。

言語は9割以上英語であったが、少しだけヒンディー語とその他のインドの言語が使われていた。「その他のインドの言語」とは、100%確信はないが、グジャラーティー語だと思う。パールスィーは8世紀にイランからインドに移住して来た後、グジャラート地方に長く住んでいたため、その多くはグジャラーティー語を話す。よってグジャラーティー語が使われていたのだと思う。

「Being Cyrus」は、ひとつひとつの映像、ひとつひとつの台詞に意味がある芸術映画であり、娯楽映画のようにノンビリと鑑賞していては筋を見失ってしまうだろう。おそらくかなり終盤になるまで映像や台詞の断片がつながらないが、最後でグッと収束する。90分ほどの短い映画だったが、もう一度見てみたくなる秀作であった。4月7日付けのデリー・タイムズ・オブ・インディア紙によると、「Being Cyrus」は「Bend It Like Beckham」(2002年)や「Bride and Prejudice」(2004年)を抜いて、もっともヒットしたヒングリッシュ映画となっているらしい。