2025年はヒンディー語映画界にとって実り多い年であったが、その最後を飾る大ヒット作になっているのが12月5日公開の「Dhurandhar(偉丈夫)」だ。この大ヒットはサプライズといってもいい。なぜならこの作品は、予告編からも事前に判明していたように、テルグ語映画顔負けのバイオレンス映画だからである。年齢認証も堂々のA認証(18歳未満閲覧禁止)に指定されており、普通に考えたら客層が限られて興行収入にも限界がある。その上、ヒンディー語のみで作られており、最近流行の汎インド映画ではない。このような制約がありながらも、「Dhurandhar」は「Chhaava」(2025年)や「Kantara: A Legend – Chapter 1」(2025年)を抜いて2025年最大のヒット作に躍り出た。この現象は、同様のバイオレンス映画「Animal」(2023年/邦題:ANIMAL)の大ヒットと似ている。

「Animal」は、テルグ語映画界からヒンディー語映画界に進出したサンディープ・レッディー・ヴァンガー監督の作品であったが、「Dhurandhar」はヒンディー語映画界を拠点とするアーディティヤ・ダル監督の作品で、正真正銘のヒンディー語映画だ。ダル監督は「Uri: The Surgical Strike」(2019年/邦題:URI サージカル・ストライク)をヒットさせ、「Article 370」(2024年)や「Baramulla」(2025年/邦題:バラムラ)をプロデュースしてきた。硬派な軍事系映画が得意な監督である。

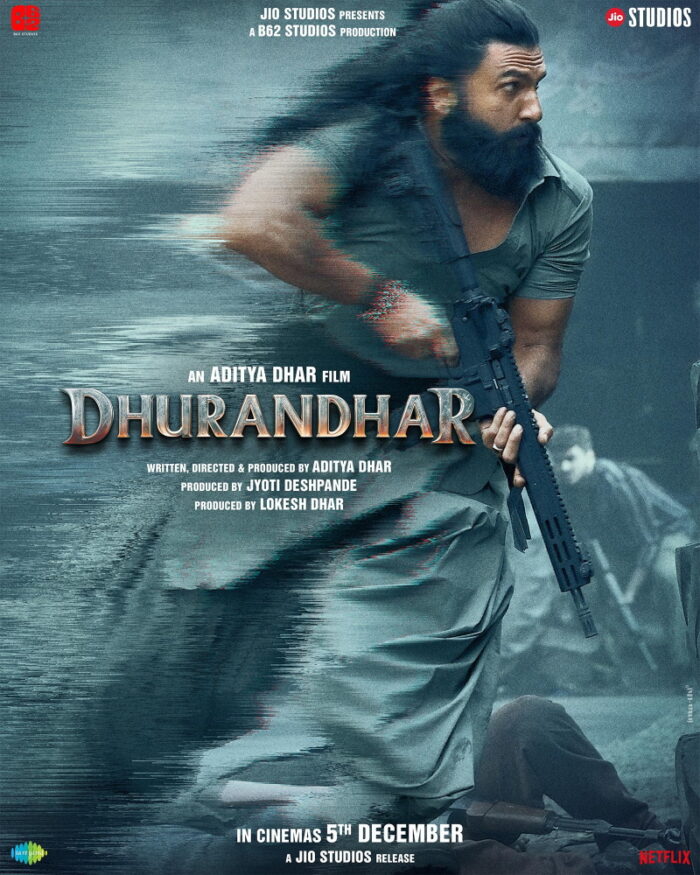

主演はランヴィール・スィン。他に、アクシャイ・カンナー、サンジャイ・ダット、Rマーダヴァン、アルジュン・ラームパール、サーラー・アルジュン、ラーケーシュ・ベーディー、ガウラヴ・ゲーラー、マーナヴ・ゴーヒル、ダーニシュ・パンドール、サウミヤー・タンタン、ビマル・オベロイ、アースィフ・アリー・ハイダル・カーン、ナヴィーン・カウシク、アンキト・サーガルなどが出演している。また、クリスタル・デスーザ、アーイシャー・カーン、ジャスミン・サンドラス、マドゥバンティー・バーグチーがアイテムナンバー「Shararat」にアイテムガール出演している。

「Dhurandhar」は構想段階では元々単発の予定だったが、製作の過程で二部に分割されて順次公開に変更されたようである。映画の最後に「Dhurandhar 2: The Revenge」が予告される。2026年3月19日公開とのことだ。

2024-25年の年末年始にインドを訪れたときに「Dhurandhar」はまだ映画館で大々的に上映中であった。4週目に入っても上映回数が減らないという事実だけで人気のほどが容易に推測された。インド到着直後の2025年12月27日にデリーのINOXネループレイスで鑑賞した。朝の時間を有効活用しようと朝9:00の回を予約したため、残念ながら客入りはよくなかった。だが、予約時に席の埋まり方を確認したところ、日中の回は既に満席になりつつあったため、たまたま朝早すぎて客が入っていなかっただけだと予想される。

「Dhurandhar」の開始点は、1999年のインディアン航空(IC)814便ハイジャック事件だ。1999年12月24日、ネパールのカトマンズからインドのデリーに向かっていたインディアン航空814便がハイジャックされ、インドのアムリトサル、パーキスターンのラホール、アラブ首長国連邦のドバイを転々とした後、アフガーニスターンのカンダハール近郊にある空港に着陸し、膠着状態になった。犯人の主な要求は、インドの刑務所に収監中のイスラーム教過激派テロリストたちの釈放であった。交渉の結果、インド政府は人質の人命を最優先し、収監中だったテロリスト3人を釈放した。だが、テロリストの要求に屈したことでインドは大きな屈辱を呑むことになった。しかも、このとき釈放したテロリストが後にインドにいくつものテロ攻撃を行うことになり、結果論にはなるが、さらなる犠牲者を生んでしまった。

映画にまず登場するのは、諜報局(IB)のアジャイ・サーンニャール局長(Rマーダヴァン)である。彼は、ハイジャック事件での交渉の責任者であり、そのときに受けた屈辱を糧にして、テロに対抗するため政府にさまざまな提案をする。それらは長らく埃をかむったままになるが、2001年12月13日の国会議事堂襲撃事件が転機になった。この事件では、5人のテロリストがデリー中枢部の国会議事堂に突入し無差別殺人を繰り広げ、国中を震撼させた。その中にはIC814便ハイジャック事件の実行犯も含まれていた。ようやくインド政府もテロ対策に本腰を入れ、サーンニャール局長の提案が真剣に検討されることになった。彼の数ある提案の中で唯一採用されたのが「ドゥランダル作戦」であり、それが映画の題名にもなっている。

サーンニャール局長にはアジト・ドーヴァルというモデルがいる。「Dhurandhar」では、1999年から2000年代にかけて、印パで実際に起こったいくつもの事件に触れられるが、他の多くの登場人物にもモデルが存在する。実名そのままのこともあれば、微妙に変更されていることもある。その中でもっとも重要な出来事は、2008年のムンバイー同時多発テロだ。カラーチーから海路でムンバイーに上陸した10人のテロリストが、タージマハル・ホテルやチャトラパティ・シヴァージー・マハーラージ駅などムンバイーのランドマークで一般市民に向けて銃火器を乱射し、多くの犠牲者が出た。インド人の脳裏には、2001年の9/11事件以上のインパクトでもって刻まれている。「Hotel Mumbai」(2018年/邦題:ホテル・ムンバイ)など、これまで何度か映画化されてきた事件だ。この事件に関して、生け捕りにされたテロリスト、アジマル・カサーブをはじめとして、関係者の多くが実名で登場する。それのみならず、そのときパーキスターンにいる黒幕と現場にいるテロリスト実行犯の間で交わされた実際の音声や当時のニュース映像も使われており、インド人はかなり実感をもって鑑賞することになるはずだ。僕がインドに住んでいたのもちょうどこの頃であり、他人事とは思えないストーリーであった。「Dhurandhar」大ヒットの要因のひとつは、インド人の記憶に残る事件の裏側を、現実と空想を交えてショッキングに描き出すことに成功しているからだと分析できる。逆に、この時代の各事件に実感と共感を抱けないのならば、「Dhurandhar」はただのバイオレンス映画になってしまうのかもしれず、評価が割れる可能性がある。

1999年のインディアン航空814便ハイジャック事件と2001年の国会議事堂襲撃事件を受け、インド政府は「ドゥランダル作戦」を始動した。アフガーニスターンを経由してパーキスターンに送り込まれたエージェントがジャスキーラト・スィン・ランギー、偽名ハムザー・アリー・マザーリー(ランヴィール・スィン)であった。ハムザーはカラーチーに潜伏する先発のエージェント、ムハンマド・アーラム(ガウラヴ・ゲーラー)と合流する。アーラムはカラーチーの旧市街リヤーリー・タウンでジュース屋を営んでいた。

ハムザーは、カラーチーで権勢を誇るバローチ人の指導者レヘマーン・ダカイト(アクシャイ・カンナー)の下の息子をライバルギャングの襲撃から救ったことで気に入られ、彼に雇われる。ただ、レヘマーンの上の息子ナイームは助からなかった。彼は、ライバルのギャング、バーブー・ダカイト(アースィフ・アリー・ハイダル・カーン)に殺された。レヘマーンの後見人である政治家ジャミール・ジャマーリー(ラーケーシュ・ベーディー)は選挙が終わるまで報復を制止するが、ハムザーはバローチ人の名誉が掛かっていると煽り、レヘマーンをその気にさせる。レヘマーンのギャングは一斉にバーブーのギャングに攻撃を加え、一網打尽にする。レヘマーンはバーブーの不義の子だったが、レヘマーンは迷わずバーブーを惨殺する。この結果、レヘマーンは名実共にリヤーリー・タウンの支配者になった。レヘマーンの支援を受けたジャマーリーは選挙に勝利する。また、ハムザーはジャマーリーの娘ヤリーナー(サーラー・アルジュン)と恋仲になっていた。

ハムザーはレヘマーンに連れられ、カナーニー兄弟のアジトを訪れる。彼らはそこで軍統合情報局(ISI)のイクバール少佐(アルジュン・ラームパール)と会う。イクバール少佐はインドに対して大規模なテロ攻撃を画策しており、外国製武器の調達をレヘマーンに依頼した。レヘマーンはバローチ統一軍(BUF)のシラーニー(ビマル・オベロイ)に会いに行き、武器を入手する。レヘマーンの従弟ウザイル(ダーニシュ・パンドール)とハムザーは武器をイクバール少佐に届けるが、それと同じ頃、レヘマーンは天敵チャウダリー・アスラム警視(サンジャイ・ダット)に逮捕されていた。ジャマーリーはレヘマーンの台頭を抑えるために停職中だったアスラム警視を呼び戻し、特別作戦部隊(STF)の隊長に任命していた。アスラム警視はひとけのない場所でレヘマーンを抹殺しようとするが、ハムザーはヤリーナーから送られてきたビデオを使ってジャマーリーを脅し、極秘にされていたSTF本部の場所を聞き出して、ウザイルなどと共に急襲する。STFの隊員たちを人質に取られたアスラム警視はレヘマーンを殺せず、釈放することになる。

ハムザーは、ISIがインドに対してテロ攻撃を計画しているとインドに警告を送っていた。だが、2008年11月26日にムンバイー同時多発テロが発生してしまう。ハムザーがイクバール少佐に渡した武器がテロに使われており、彼はショックを受ける。ハムザーは、家出をしたヤリーナーを自宅にかくまい同棲していたが、そのショックを彼女と共有することはできなかった。パーキスターン国民党(PAP)の党首でパーキスターン大統領のアキーブ・アリー・ザルワーリーは次期国政選挙における公認をジャマーリーではなく、新党人民平和委員会(PAC)を立ち上げたレヘマーンに与える。ハムザーは密かにジャマーリーやアスラム警視と接触し、彼の娘との結婚を認める代わりに、レヘマーン抹殺に協力すると約束する。ハムザーとヤリーナーは結婚式を挙げる。

イクバール少佐は、ムンバイーの次はアムリトサルにテロ攻撃を仕掛けようとしていた。そのためにまた武器が必要で、レヘマーンが依頼を受けた。ハムザーはこの機会を使い、ウザイルをレヘマーンから引き離すことに成功する。ウザイルがシラーニーのところへ武器の受け取りに行っている間、ハムザーはレヘマーンをアスラム警視に引き渡そうとする。途中でレヘマーンはハムザーの裏切りに気づき、彼に襲い掛かるが、ハムザーは運転していた自動車をぶつけてレヘマーンに怪我を負わせ、逃亡する。アスラム警視も駆けつけ、レヘマーンと戦う。最終的にハムザーとアスラム警視はレヘマーンに瀕死の重傷を負わせる。ハムザーはレヘマーンを病院に担ぎ込むが、彼は息を引き取る。

冒頭では、バガヴァドギーターから以下の一節が引用されている。

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् |

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय: ||汝もし戦えば、戦場にて殉死し天国へ昇るか、勝利し地上の王国を支配せん

それゆえに、アルジュナよ、決意して立ち上がり、戦えバガヴァドギーター第2章37節

当然、この勇ましい檄の言葉が物語の基調となる。約3時間半の長さの「Dhurandhar」は、8章に分かれている。

- The Price of Peace(平和の代償)

- Stranger in the Land of Shadows(影の国の異邦人)

- The Bastard King of Lyari(リヤーリーの庶出王)

- Bullets and Roses(弾丸と薔薇)

- The Jinn(ジン)

- The Devil’s Guardian(悪魔の守護者)

- The Butterfly Effect(バタフライ・エフェクト)

- Et Tu Brutus(ブルータス、お前もか)

舞台の大部分がパーキスターンのカラーチー、登場人物の大部分がパーキスターン人という、変わったインド映画である。ただ、主人公はインドからパーキスターンに送られたエージェントであり、常にインドの国益が念頭にある。よって、インド映画であることには代わりがないし、安易に印パ親善を打ち出した作品でもない。過去には似たような映画に「D-Day」(2013年)や「Raazi」(2018年)があった。端的に表現するならば、これらに、「Animal」の暴力と、「Gangs of Wasseypur」(Part 1・Part 2/2012年)のギャング映画エッセンスを加えたのが、「Dhurandhar」だといえる。

ISIが地元ギャングから武器を調達し、インドに対してテロ攻撃を仕掛けているという分析結果を土台にし、パーキスターンのギャング内にエージェントを潜入させ、逐一情報をインドに知らせてテロを未然に阻止するというのがドゥランダル作戦の本質であった。エージェントの任務は、「ナザル(監視)」と「サブル(忍耐)」だと伝えられる。主人公ハムザー(本名ジャスキーラト・スィン・ランギー)は、「バローチ人の救世主」と呼ばれバローチ人から慕われているレヘマーン・ダカイトのギャングに加入する。レヘマーンは武器密造業を握っており、バローチスターン独立のために戦う組織ともつながりを持っていた。テロには必ず武器が必要になるが、その調達において彼は最重要人物であり、テロ防止のためにハムザーはレヘマーンへの接近を使命としていたのだった。ちなみに、レヘマーンも実在する人物である。だが、ハムザーはせっかく本国に情報を送ってもムンバイー同時多発テロを防げなかったことに失望する。そして、インドのテロに加担するギャングを自らの手で壊滅させようと動き出す、というのがこのシリーズのポイントになっていくはずである。おそらくハムザーは「Dhurandhar 2」において、レヘマーンに代わってリヤーリー・タウンの支配者になるだろう。だが、これがハムザーのスタンドプレイなのか、それともそこまでドゥランダル作戦の内なのかははっきりしない。それはともかく、「Dhurandhar」では、カラーチーの支配者に成り上がり、政治的な権力も握ろうとしていたレヘマーンがハムザーによって殺されるところまでが描かれた。ムンバイー同時多発テロの黒幕イクバール少佐はまだ生きている。「Dhurandhar 2」では、ハムザーの過去が明かされると同時に、彼とイクバール少佐が激突することになるのではなかろうか。もちろん、そこにはアスラム警視も絡んでくることになるだろう。

パーキスターン人が政治家からギャングまでひっくるめて悪役として描かれていたが、もはやヒンディー語映画ではこのような描写は珍しくなくなってしまった。ただ、2025年4月にペヘルガームで起こったテロ事件の記憶がまだ新しい上に、多くのインド人の心にトラウマとして深く刻まれているであろうムンバイー同時多発テロの舞台裏が描かれ、首謀者たちがインド人の殺戮を娯楽のように楽しむ姿が描かれていたため、インド人の中から反パ感情を批判するような空気感は生まれにくいだろう。当然の報いといったところだ。1999年、2001年、2008年など、一連のテロ事件の後、インドは弱腰外交を続け、これといった報復を行ってこなかった。だが、2014年にモーディー政権が樹立して以来、テロには武力で報復を行っており、「越境テロには越境攻撃で対処する」時代になったことが声高らかに宣言された。映画中、何度も繰り返される以下のフレーズは、テロにさらされてきたインド人のスローガンになっていきそうだ。

घायल हूँ, इसीलिए घातक हूँ

Ghayal Hoon Isiliye Ghatak Hoon

手負いだ、だからこそ、必死で戦う

「Dhurandhar」のストーリーはまだモーディー政権時代まで至っていないが、基本的にはモーディー政権の強硬外交政策を支持する内容の映画だといえる。

しかしながら、パーキスターンを一方的に貶め、インドを手放しで称賛するような、お気楽な愛国主義映画でもない。映画の中には、「インド人の最大の敵はインド人だ」というセリフがある。パーキスターン主導のテロがインドで成功するのは、インド国内に外敵への協力者、つまり裏切り者がいるからだ。いわば、インド国内の汚職や不規律が外敵に付け込まれ、テロの成功を後押ししてしまっている。しかも、国外に潜伏し、命がけで情報収集を行うエージェントからの注意喚起が国防に効果的に活かされていない。このような弱点を克服しないかぎり、インドは今後も外敵からの攻撃にさらされ続ける恐れがあることに警鐘が鳴らされていた。そういう意味では、これは愛国映画であると同時に憂国映画である。

バローチ人の活動が描かれていたのも特筆すべきである。パーキスターンの南西部バローチスターン州はバローチ人の領域で、資源が豊富な地域だが、彼らは連邦政府から搾取されているとされ、分離独立運動も盛んである。最近でもバローチスターン独立軍(BLA)が当局に対して大規模な攻勢に出ている。バローチスターン州にはアフガーニスターンから米国製やロシア製の武器が流入しており、「Dhurandhar」ではISIはインドでのテロ実行に際して足が着くのを避けるためにそれを欲していた。パーキスターン政府は度々、インドの対外諜報機関RAWがバローチ人の独立運動を後方支援していると訴えている。バローチスターン独立運動に言及したインド映画は「Lahore Confidential」(2021年)以来か。だが、「Dhurandhar」の内容は決してインドがバローチスターン独立運動に関与していることを示唆するものではなかった。

映画の背景が分かるとこの映画は非常にスリリングかつエキサイティングである。ただ、それを除いても、もし過激な暴力描写を許容できるならばの条件付きだが、娯楽映画として一級の作品だといえる。登場人物が多いが、それぞれ個性的で、混同することは少なく、筋に付いて行きやすい。ストーリー展開のテンポがよく、緩急が絶妙で、飽きさせない作りになっている。無駄がない上に緊迫感あるシーンがいくつもあり、スクリーンに釘付けになる。ハムザーがジャマーリーにヤリーナーとの結婚を認める代わりに協力すると申し出るシーン、レヘマーンがハムザーの裏切りに気づくシーンなど、映画史に残るだろう名シーンが目白押しだ。

また、シャーシュワト・サチデーヴによる音楽の数々が素晴らしい。スタイリッシュで、しかもストーリーに見事に溶け込んでいる。曲数は多いが、それらが邪魔に思える時間帯はない。これほど音楽の使い方がうまいインド映画は過去にあっただろうか。ハムザーがアフガーニスターンからパーキスターンに潜入するシーンで流れる「Ishq Jalakar (Karvaan)」は、「キャラヴァンも道連れも求めていない」というサビが印象的だ。単身パーキスターンに潜入したハムザーの孤独と決意を正確に言い表した名曲である。レヘマーンがハムザーの裏切りに気づくシーンではラップ調の主題歌が流れるが、そこでは「よそ者を信用するな」と歌われている。ちなみに、「Dhurandhar」で使われている曲は、バッピー・ラーヒリー作曲の懐メロなどをリミックスしたものがほとんどだ。たとえば「Ishq Jalakar (Karvaan)」のメロディーは、聴いた途端に英ロックバンド、クイーンの「Another One Bites the Dust」が思い浮かぶほど酷似しているし、歌詞は「Barsaat Ki Raat」(1960年)の「Na To Caravan Ki Talash Hai」から取られている。これらはわざとやっていると思われる。他にも「Armaan」(1981年)から「Rambha Ho Ho Ho」、「Caravan」(1971年)から「Piya Tu Ab To Aja」などの人気曲がリミックスされ、映画の中でかっこよく使われている。

「Band Baaja Baaraat」(2010年)でデビューしたランヴィール・スィンは、「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」(2013年/邦題:銃弾の饗宴 ラームとリーラー)、「Bajirao Mastani」(2015年/邦題:バジラーオとマスターニー)、「Gully Boy」(2019年/邦題:ガリーボーイ)などを経て一級のスター俳優になったが、近年は爆発力に欠けていた。その不足を「Dhurandhar」は一気に満たし、彼のスター俳優としての地位をより確固たるものにした。

ランヴィール以上に注目されるのがアクシャイ・カンナーだ。彼は既に「Chhaava」にてムガル朝第6代皇帝アウラングゼーブ役をまがまがしく演じ再評価されていたが、「Dhurandhar」でのレヘマーン役は彼の俳優としての底力を再度証明する役割を果たした。ボビー・デーオールもそうだが、ここに来て1990年代に全盛期だった俳優たちの再評価が進んでおり、うれしい限りだ。他にもアルジュン・ラームパールやサンジャイ・ダットといった渋いビッグネームが脇役で出演しておりスターパワーを加えている。

男臭い映画の中で、ヤリーナー役を演じたサーラー・アルジュンはほとんど紅一点であった。「Ponniyin Selvan」シリーズ(2022年/邦題:PS1 黄金の河・2023年/邦題:PS2 大いなる船出)での若いナンディニー役など、子役として南北のいくつかの映画に出演してきたが、「Dhurandhar」が本格的なヒンディー語映画デビューになる。有力政治家の娘として生まれ、抑圧的でケチな父親の束縛に反発しながらも自由奔放に生きようとする女性を演じていた。屈強なハムザーとの対比においてますます触れれば壊れそうな繊細さが醸し出されていたが、現時点ではその存在感に場違い的な弱さしか感じなかった。「Dhurandhar 2」での挽回はあるのだろうか。

ヒンディー語映画なので、セリフの大半はヒンディー語である。パーキスターンの国語になっているウルドゥー語はヒンディー語とほぼ同じ言語なので、この点で違和感はない。ただ、ハムザーやレヘマーン・ダカイトなどはバローチ人という設定であるため、彼らがバローチー語ではなくヒンディー語で会話をしているのは本来ならばおかしい。しかも、ハムザーやレヘマーンがバローチスターン州を訪れたときに流れる「Fa9la」の歌詞はアラビア語である。また、カラーチーの地元言語はスィンディー語であるが、スィンディー語のセリフは出て来なかったと思われる。その代わり、挿入歌の歌詞にはパンジャービー語が多い。パーキスターンの多数派を占める民族はパンジャーブ人であるが、カラーチーを舞台にした物語にパンジャービー語が多用されるのは、これも本来ならばおかしい。また、リヤーリー・タウンでジュース屋を営むアーラムは出身地を明かしていないが、塩のことを「ヌーン」と呼んでいた。これはカシュミーリー語であり、アーラムはカシュミール地方出身である可能性が高い。

ちなみに、映画中に登場するリヤーリー・タウン(Lyari Town)は、カラーチーに実在する地名である。カラーチーの旧市街にあたる地域であり、もっとも発展から取り残された地域だ。元々スィンド人とバローチ人によって形成された町で、実際にバローチ人の人口が多い。政治的に重要な地区でもあり、「Dhurandhar」の中では、「リヤーリーを支配する者がカラーチーを支配し、カラーチーを支配する者がパーキスターンを支配する」とされていた。

「Dhurandhar」は、南インド映画界からのバイオレンス・アクション映画群の侵略にさらされ続けてきたヒンディー語映画界からの強烈なカウンターパンチだ。その暴力描写はテルグ語映画にも負けておらず、ランヴィール・スィンのスター性を押し出しながらもきちんと地に足が着いており、結果的に硬派で魅力的なギャング映画に仕上げられている。しかも、1999年から2000年代に掛けてインドが経験してきたテロ事件の数々の舞台裏をパーキスターンに潜入したインド人エージェントの視点から描いており、インド人にとって自分事感が半端ない。大ヒットしている理由が分かる。国際レベルの傑作としかいいようがない。2026年3月19日に公開が予定されている第二部が今から楽しみだ。