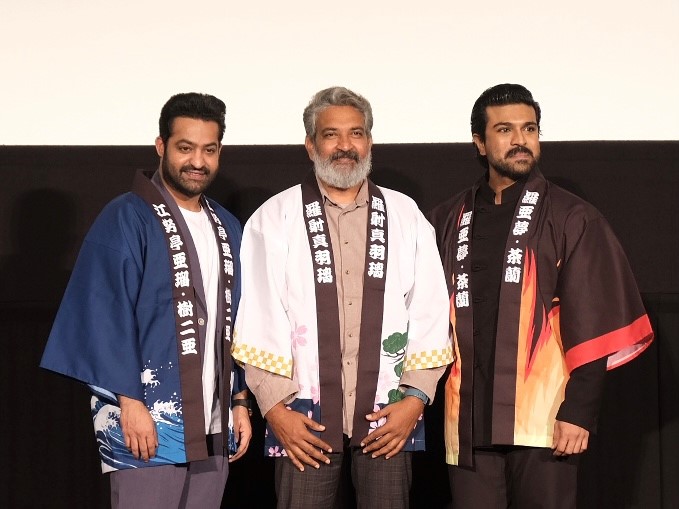

日本を含む世界で大旋風を巻き起こしたテルグ語映画「Baahubali: The Beginning」(2015年/邦題:バーフバリ 伝説誕生)と「Baahubali 2: The Conclusion」(2017年/邦題:バーフバリ 王の凱旋)。この二部作を監督したSSラージャマウリは一躍インドでもっとも注目される映画監督となり、次回作に期待が集まった。新型コロナウイルスの感染拡大により撮影は難航し、公開も何度も延期されたが、ラージャマウリ監督の最新作「RRR」は、インドにおいてコロナ禍が小康状態になった2022年3月25日、満を持してインド全国で公開された。「Baahubali」シリーズと同じく多言語展開され、オリジナルのテルグ語版に加え、ヒンディー語版、タミル語版、カンナダ語版、マラヤーラム語版も同時公開された。歌曲も、各言語に翻訳され歌われているという徹底ぶりだ。初見は2022年5月31日で、Netflixで公開されているヒンディー語版だったが、その後、この映画が日本で劇場一般公開されることになり、公開初日の2022年10月21日に新宿ピカデリーで2度目の鑑賞をした。なんと、監督と主演2人の舞台挨拶付きで、満席の中、素晴らしい体験をすることができた。今回のレビューは、この2回の鑑賞を合わせたものになっている。

「Baahubali」シリーズは架空の古代~中世インドを舞台にしていたが、「RRR」は、1920年の英領インドを舞台にしている。アムリトサル虐殺事件やローラット法施行など、英国植民地政府によるインド人の弾圧が激化し、それに反発するように、インド人独立運動家の活動も活発化していた時代である。題名の「RRR」とは、どうも撮影時のコードネームがそのまま採用されたもののようで、元々は監督と主演2人の名前の頭文字「R」を並べたものだったようだ。だが、それでは映画の題名として格好が付かないので、「Rise(立て)」、「Roar(叫べ)」、「Revolt(反抗しろ)」の頭文字にこじつけたようである。実在する革命家、アッルーリ・スィーターラーマ・ラージューとコマラム・ビームが主人公の映画だが、ほとんどフィクションであり、伝記映画に分類することは難しい。いわゆる歴史フィクション映画である。

主演はテルグ語映画界のスーパースター2人、NTRジュニアとラーム・チャラン。NTRジュニアはアーンドラ・プラデーシュ州の州首相も務めたテルグ語映画界の伝説的スター、NTRの孫にあたる一方、ラーム・チャランはテルグ語映画界のメガスター、チランジーヴィーの息子である。つまり、どちらも血統書付きのスターだ。NTRジュニアの主演作「Baadshah」(2013年/邦題:バードシャー テルグの皇帝)とラーム・チャランの主演作「Magadheera」(2009年/邦題:マガディーラ 勇者転生)は日本でも既に公開されている。

汎インド映画を意識し、ヒンディー語映画界からもキャスティングされており、アジャイ・デーヴガンとアーリヤー・バットが脇役で出演している。他に、シュリヤー・サラン、レイ・スティーヴンソン、アリソン・ドゥーディー、オリヴィア・モリスなどが出演している。さらに、ラージャマウリ監督自身もエンドロール曲「Ettara Jenda」(ヒンディー語版では「Sholay」)でカメオ出演している。

時は1920年、英領インド。テランガーナ地方アーディラーバードの森林にて、インド総督のスコット・バクストン(レイ・スティーヴンソン)は妻のキャサリン(アリソン・ドゥーディー)を連れて狩りをしていた。そこで出会ったゴーンド族の少女マッリをキャサリンは気に入り、デリーに連れ去ってしまう。 マッリの兄で、ゴーンド族の守護者であるコマラム・ビーム(NTRジュニア)は、マッリを救出するために、仲間たちと共にデリーに赴いた。彼はアクタルという偽名を使い、イスラーム教徒に扮して、マッリを探していた。総督の姪ジェニー(オリヴィア・モリス)と仲良くなり、彼女を利用することで、総督の邸宅にマッリが今でも幽閉されていることを知る。 また、ビームはデリーで、アッルーリ・スィーターラーマ・ラージュー(ラーム・チャラン)という青年と親友になる。ラージューは警察官だったが、身分を隠し、マッリを探すゴーンド族の青年を探していた。だが、ビームがイスラーム教徒を装っていたため、彼が捜し求める相手だとは気付かなかった。ビームも、ラージューが警察官だとは知らなかった。 ビームは総督の邸宅に突入し、マッリを救い出そうとするが、ラージューに止められ、捕らえられる。ビームは公衆の面前でラージューに鞭打たれる。一方、ラージューはこの功績により出世し、武器庫の管理を任せられる。これこそラージューが長年望んでいたことだった。 実はラージューの父親ヴェーンカタ・ラーマ・ラージュー(アジャイ・デーヴガン)は革命家で、村人たちに軍事訓練を施していたが、武器を調達できていなかった。村は英国人の襲撃を受け、ラージューは父、母、弟を失ってしまう。ラージューは武器を村に送るため、警察官になって、ひたすら出世のために働いていたのだった。 ラージューは武器を村に送ろうとするが、親友ビームの処刑を見過ごすことができず、彼とマッリを救い出すことを選ぶ。ビームとマッリは逃亡に成功するが、ラージューは裏切り者として捕らえられ、幽閉されてしまう。逃げ出したビームとマッリは偶然ラージューの許嫁スィーター(アーリヤー・バット)と出会い、彼女からラージューの本当の意図を知る。そして、今度はビームがラージューを救い出す。 反転して攻勢に出たラージューとビームは、総督の邸宅に突入して破壊し、スコットを殺す。そしてラージューとビームはそれぞれ村に戻る。

SSラージャマウリ監督らしい、壮大で大味な一大娯楽映画であった。NTRジュニア演じるビームと、ラーム・チャラン演じるラージューの間の友情を軸に、父と子の絆や英国人支配者に対する抵抗などを散りばめ、3時間に及ぶ長尺ながら、ほとんどその長さを感じさせない作品に仕上がっていた。監督曰く、意図的に10分ごとにクライマックスを用意したらしく、正にその言葉通り、最初から最後まで心が落ち着く時間がほとんどない。「RRR」鑑賞中、心はずっと上下左右に揺さぶり続けられる。そして、思わずあっと驚いてしまうような仕掛けも多い。「絵が動く」という奇術の一種として発達した映画の原点を「RRR」は感じさせてくれる。とにかく観客を驚かせよう、新しいものを見せようという気概と遊び心に満ちており、我々はその波打つサプライズにただただ身を委ねるしかない。このような映画は現代に稀である。歌舞伎の見得のような、ヒーローを際立たせようとする強烈な映像表現(ヒロイック・フレーム)の数々からは、TVゲームやアメコミの影響も強く感じた。特に「RRR」を映画館で観る体験は格別だ。ただ、欠点が全くない映画ではなかった。

テルグ語映画ながら、主な舞台がデリーとその周辺になっており、北インドの観客を取り込もうとするラージャマウリ監督の強かさを感じずにはいられなかった。だが、北インドに住んでいた者の目からすると「RRR」の映像には北インドらしさが希薄で、南インド風味の奇妙な街や自然の風景が広がっていて違和感も感じた。まるで画像生成AIが描いたような、あるようでないような北インドの風景だ。しかも時代考証には各方面から容易に突っ込みが入るだろう。例えば、劇中に活動家ラーラー・ラージパト・ラーイ逮捕の言及があったが、彼が直近で逮捕されたのは1920年より後のことになり、時代が合わない。クエンティン・タランティーノ監督の「イングロリアス・バスターズ」(2009年)を参考にしたようだが、「Baahubali」シリーズのように完全架空の叙事詩ではないので、いくら歴史フィクション映画とはいっても、物語開始時の時代考証くらいは最低限必要だ。ストーリーもかなりご都合主義で、細かい突っ込み所を挙げていけばキリがない。ジェニーが叔父を殺されながらもビームと何食わぬ顔してくっ付いたり、殺された、もしくは瀕死の重傷を負ったはずのマッリの母親が最後にはケロッと無事に生きていたりと、奇妙に思える点がいくつもあった。

しかしながら、スターシステムを頑なに遵守し、とにかくNTRジュニアとラーム・チャランを輝かせることに全力を注いでおり、それはこの上なく爽快に成功していた。単に強いだけでなく、それぞれに危機も迎えており、お互いにぶつかり合う時間帯もあって、その危機を最終的には友情でもって乗り切るという、インド人の琴線に触れずにはいられないストーリーラインが見事だった。ブロマンス映画の傑作としても数えられることになるだろう。

ヒンディー語映画界のスターであるアジャイ・デーヴガンとアーリヤー・バットをどう使うかには興味を引かれたが、重要ながら出番の少ない役を宛がわれていた感じである。どちらもヒンディー語映画界で重鎮といえる存在だが、そんな彼らをこのように起用できるようになったところに、テルグ語映画の地位向上が見受けられる。

悪役にほとんど同情の余地を与えないのも、テルグ語映画らしい徹底的な勧善懲悪振りである。「RRR」の悪役は、インド総督のスコットをはじめとした英国人官僚であり、とにかくインド人を見下していた。だから観客も主人公に無条件で感情移入してしまう。好意的に描かれていたのはジェニーのみだが、中盤以降は急速に存在感をなくし、彼女のキャラをうまく使い切れていなかった。

映画のハイライトはいくつもあるが、個人的には、マッリ救出のために総督の邸宅に突入したとき、ビームが獣たちを解き放つシーンと、独房に幽閉されたラージューをビームが救い出し、彼を肩に担いで合体ロボのように戦うシーンがインパクトがあった。「そんな馬鹿な」と思うのだが、そういう荒唐無稽な映像こそが映画の楽しみだ。また、序盤にラーム・チャラン演じるラージューが1万人の群衆に単身で立ち向かうシーンがあるが、これは監督曰く、ラーム・チャランが100人の敵に一人で立ち向かったラージャマウリ監督の過去作「Magadheera」の100倍グレードアップ版とのことである。少年漫画「ドラゴンボール」並みのインフレ率である。

「Baahubali」シリーズが切り拓いた、南インド映画の汎インド映画化の道を、「Baahubali」の監督が自ら前進させた点でも「RRR」は特筆すべきである。特にエンディングに流れる「Ettara Jenda」(ヒンディー語版では「Sholay」)は、インド各州の英雄たちをフィーチャーしており、この映画がインド全土の観客をターゲットにしていることが如実に反映されている。

「RRR」では、アッルーリ・ラーマ・ラージューとコマラム・ビームが力を合わせて英国に立ち向かう様子が描かれるが、これは史実ではない。この二人は出会ったこともないはずである。彼らが立ち向かった相手も異なっている。ラージューの方は反英運動に従事したが、実際のビームが抵抗の対象としたのはニザーム藩王国である。また、二人とも「RRR」公開前は、全国的に知名度のある人物ではなかった。ラージャマウリ監督は、テランガーナ地方のラージューとアーンドラ地方のビームの友情を描くことで、2014年に分離してしまったこの2州の結束を訴えたかったようである。そうなると、表向きは汎インド的な体裁の映画であるが、根底に流れるメッセージは非常にローカルなものになる。

テルグ語映画は、インド各地方で作られている映画の中で、もっとも暴力を礼賛する傾向にある。「RRR」の最後も非常に暴力的なもので、憎きスコット総督を容赦なく撃ち殺している。悪役への憎悪をかき立てられた観客にとっては胸のすくエンディングなのだろうが、他の地域のインド映画が本当に大切にしているのは、やはり非暴力の精神である。ラージューは、英国人から銃を奪って立ち向かおうとしていた。つまり、暴力でもって暴力に立ち向かおうとしていた。だが、公衆の面前でむち打たれたビームが不屈の精神を見せながら母国を讃える歌を歌い上げたことで民衆の蜂起を促したのを見て、彼は暴力以外にも革命の道はあると気付く。その気付きを発展させることができれば、非暴力的なエンディングに持って行くことも可能だったのではないかと思うのだが、結局は敵役の殺害と銃の調達、つまり暴力的かつ短絡的な手段への支持で幕を閉じることとなる。ヒンディー語映画では、既に「Rang De Basanti」(2006年)で暴力革命の限界が示されているが、テルグ語映画ではまだ「目には目を」が通用しているようだ。

そもそも、英国総督といえば、インド植民地政府のトップである。その総督を殺し、総督官邸を木っ端微塵にしたということは、植民地政府はあえなく瓦解したはずで、とりあえず革命は成就し、インドは独立を達成したといっていい。そうならず、まだ武器を村に運んで武装蜂起しようとするのは、冷静に考えるとしごく変な話だ。

そういえば、エンドロール曲「Ettara Jenda」でインド各地の英雄たちがフィーチャーされているが、グジャラート州出身の英雄として、非暴力主義を掲げて独立運動を闘ったマハートマー・ガーンディーではなく、独立インドの副首相として辣腕を振るい、「鉄の男」と呼ばれたサルダール・ヴァッラブバーイー・パテールが取り上げられていた。映画全体からガーンディーの存在は抹消されている。ちなみに、1920年には既にガーンディーは独立闘争に身を投じていた。

ただ、おそらくスコット総督の殺害は、1912年のハーディング総督暗殺未遂事件を念頭に置いている。後に「中村屋のボース」と呼ばれるようになるラーシュ・ビハーリー・ボース率いる革命家たちが、デリーでパレード中だったハーディング総督に爆弾を投げつけ暗殺しようとした事件があった。

ヒンディー語版を観ていたときには台詞が全部ヒンディー語になってしまうので気付かなかったが、テルグ語版を観たことで、意外にヒンディー語の台詞も混ぜられている映画であることが分かった。タミル語映画からはヒンディー語へのヘイト感情が感じられるのだが、テルグ語映画からはそういうものは全く感じない。物語の大半はデリーが舞台なので、本来ならばもっとヒンディー語の台詞が入っていて然るべきなのだが、言語の面で北インドに配慮されていると感じた。また、一瞬だけサンスクリット語も出て来る。それは、捕縛されたラージューがスコット総督に語る言葉だ。「Filmsaagar」のトップページに「座右の銘」として書いている、バガヴァドギーターの一節である。

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

(バガヴァドギーター第2章47節)

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥

汝の権利は行動に他ならず

ゆめゆめ結果を追い求むるべからず

行動の結果を動機にするべからず

汝、無為に執着するべからず

ラージューは明らかに「ラーマーヤナ」の主人公ラーマ王子を緩やかにモデルにしたキャラだった。一方のビームは、「マハーバーラタ」の主人公パーンダヴァ五兄弟の三男ビーマを思わせるキャラだった。しかしながら、ビームは「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーン(参照)的な役割も担っていたし、終盤でラージューが弓を持って戦うシーンでは、パーンダヴァ五兄弟の次男アルジュナに重ね合わされてもいた。「Baahubali」シリーズはインド神話をモチーフにした部分もあったが、この「RRR」でもインド神話はしっかり織り込まれていた。

NTRジュニアとラーム・チャランは、おそらく現在のインドのあらゆる映画界の中でもっともダンスのうまい男優である。「RRR」の中でもその超人的なダンスを何度も披露していたが、何と言っても一番人気は序盤の「Naatu Naatu」だ。白人たちのパーティーに乗り込んだラージューとビームが、差別を吹き飛ばすエネルギッシュな大地の踊りを踊る。振付そのものが殺人的である上に、二人の息がピッタリ合っており、観る者に興奮と快感をもたらす。タイムリーなことに、このシーンはウクライナのキーウ(キエフ)で撮影されたようだ。ただ、全ての曲に踊りが添えられていたわけではなく、BGM的な使われ方をしていた曲が多かった。この辺りの傾向はヒンディー語映画と共通している。

「RRR」は、今もっとも注目されるインド人映画監督SSラージャマウリの最新作である。「Baahubali」シリーズを超える完成度とはいえないが、ラージャマウリ監督らしい驚きに満ちた娯楽大作になっている。興行収入は100億ルピーを超えており、インド中で記録的な大ヒットになっている。必見の映画だ。