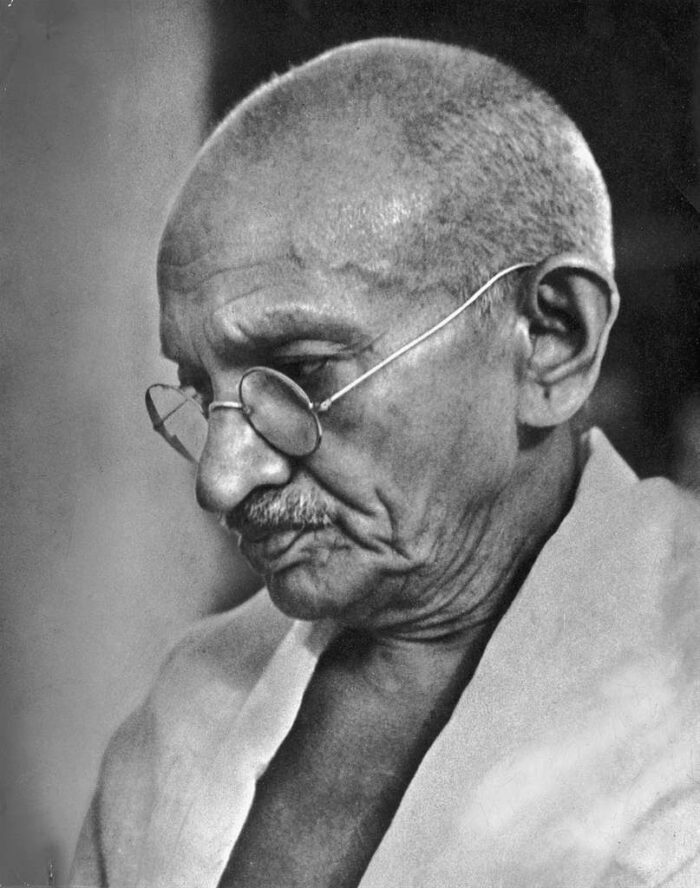

ヒンディー語映画を深く理解する上で、マハートマー・ガーンディー(Mahatma Gandhi)の理解は必須といってもいい。

マハートマー・ガーンディー、本名モーハンダース・カラムチャンド・ガーンディー(Mohandas Karamchand Gandhi)は、1869年10月2日に現グジャラート州のバニヤー(商人)家系に生まれた。とはいえ、父親はポールバンダル藩王国の宰相を務めており、名家だった。

弁護士資格取得のために英国に留学後、当時英国領だった南アフリカで弁護士業を始める。そこで人種差別を目の当たりにしたガーンディーは、英国政府に対して現地在住インド人の人権保護や人種差別撤廃を求め、サティヤーグラハ(真理の主張)運動を始める。ガーンディーは南アフリカで23年間活動した後、1915年にインドに戻り、スワラージ(民族自決)を主張してサティヤーグラハの思想を武器に独立運動を率いるようになる。

ガーンディーは、正しい目的を達成するためには手段も正しくなくてはならないとし、暴力的な革命を否定して、非暴力主義による独立運動を提唱した。当時、インドでは独立運動はインテリ層の中に留まる政治的思想活動だったが、糸車や塩など、庶民にも分かりやすいシンボルを持ち出して民族自決と独立の必要性、そしてその運動への参加を、下層階級や女性を含む、社会の隅々にまで浸透させたのは、ガーンディーの政治的センスの賜物である。

第二次世界大戦中にインド独立が徐々に現実のものとなりつつあったが、それと平行して、イスラーム教徒を中心に、イスラーム教徒のためのインド、つまりパーキスターン建国の要求が高まり、大きな潮流となっていった。ガーンディーは最後まで印パ分離独立に反対していたが、1947年、結局インド亜大陸は2つの国に分割されてしまう。

ガーンディーは独立後もインド各地で起こった宗教間コミュナル暴動などの鎮圧に精力的に努めるが、1948年1月30日、急進的なヒンドゥー教原理主義者の青年によって暗殺されてしまう。

インドではマハートマー・ガーンディーは「インドの父」として最大限の尊敬を受けている。「マハートマー」とは「偉大なる魂」という意味である。紙幣には彼の顔が印刷されているし、大抵の街の目抜き通りは「マハートマー・ガーンディー・ロード(MGロード)」と名付けられている。

ガーンディーがインド社会に与えた影響は計り知れず、社会の隅々にまで彼の足跡が見られるが、映画界においてもそれは同様である。ただ、それは必ずしもいい影響ではない。なぜなら、ガーンディーは映画という最新技術を駆使した娯楽を、「西洋から来た堕落の象徴」と考えていたからである。映画に対するその偏見は独立後も根強くインド政府の政策に残ることになった。これほど映画好きな国民を擁する国の政府が、これほど映画を冷遇していたのはにわかには信じ難いのだが、博打などの社会悪と同列とされていた映画がようやく「産業」として認められたのは1998年のことだった。

しかしながら、ガーンディーは映画の題材として引っぱりダコである。ガーンディーの伝記映画としては、リチャード・アッテンボロー監督の英印合作映画「Gandhi」(1982年/邦題:ガンジー)が余りにも有名だ。南アフリカ時代のガーンディーの行状に焦点を当てた伝記映画「The Making of the Mahatma」(1996年)もある。ガーンディーが登場する映画まで範囲を広げると、それこそ独立運動期のあらゆる映画にガーンディーは必ず何らかの形で登場すると言い切っていいほどである。また、ガーンディーの長男ハリラール・ガーンディーの伝記映画「Gandhi, My Father」(2007年)や、ガーンディー暗殺事件のトラウマに悩まされる老人の物語「Maine Gandhi Ko Nahin Mara」(2005年)、もしガーンディーが暗殺事件を生き延びたらという歴史フィクション映画「Gandhi Godse Ek Yudh」(2023年)など、ガーンディーを巡る映画も複数作られている。

だが、むしろインド映画を理解する上で重要なのは、ガーンディーやその周辺の人々の人生ではなく、ガーンディーの生き様や思想である。

ガーンディー主義

ガーンディーの思想はガーンディー主義と呼ばれ、彼の思想に従う者はガーンディー主義者とかサティヤーグラヒーと呼ばれる。

ガーンディー主義のもっとも重要な原則は非暴力である。ここでいう「暴力」とは、物理的な暴力のみに留まらず、言葉による暴力や、内面的な負の感情をも含む。さらには肉食や性欲などの制限も意味することがある。

また、暴力の否定は、戦わずして屈服する臆病さを意味しない。ガーンディーは、「暴力と臆病の2つしか道がないとしたら暴力を採る」とまで言っている。だが、非暴力は目的を達成する上で暴力に勝る手段であるために、力のある者は非暴力を貫くべきであると主張している。

ただし、非暴力は何もガーンディーが独自に考え出した主義主張ではない。インド文明の根幹に元々あったものだ。特にガーンディーが生まれたグジャラート州では、徹底的な不殺生主義を守るジャイナ教が篤く信仰されているし、仏教にも非暴力主義の影響が色濃く反映されている。ガーンディーはインド文明の優れた思想を現代に蘇らせ、政治的な武器として磨き上げたのである。

ガーンディー主義には、他にも、質素倹約と清貧、勤労と奉仕、国産品愛用、機械の否定などの教えが込められている。

ガーンディーは、非暴力の抵抗運動によって抑圧者の自発的な改心を促し、独立を勝ち取ろうとした。力による独立は、必ず力によって転覆させられる。ガーンディーにとって、そんな独立は意味のないものだった。そして、彼のその崇高な思考はある程度実現したと評価できる。

インド映画では、嘘や欺瞞などで手っ取り早く甘い蜜を吸おうとした主人公が、何らかのきっかけによって改心し、自己の行いを悔い改め、それが結果的に幸せな結末を導いたり、大きな不幸に陥るのを防いだりするという筋書きが非常に多い。それを個人的には「インド映画の良心」と呼んでいる。見方によっては道徳の教科書のようで説教臭くも感じてしまうのだが、これは、インド人が非暴力主義によって独立を勝ち取ったことに今でも非常に誇りを持っており、その成功体験を繰り返し物語にしていると捉えるべきだと感じる。

とはいっても、ガーンディーの死後既に半世紀以上が過ぎており、特に経済開放後は、インド人にとってもガーンディーの思想が古くさいものに思えるようになってきていたのは確かである。

そんな中、ガーンディー主義を現代的に解釈し直し、「ガーンディーギーリー」と名付けて若者向けに提示した映画が、ラージクマール・ヒラーニー監督の傑作「Lage Raho Munna Bhai」(2006年)であった。マフィアのドンがガーンディー主義者になるという突拍子のないストーリーだが、相手の良心に訴えて目的を達成するガーンディー主義が現代にも十分に通用することを示し、ガーンディー主義の再評価を導いた。以後、インドの抵抗運動はウィットに富んだ非暴力主義の形を取ることが多くなった。例えば、不正を正さない人間に対し、毎日「早く良くなってね」と花を贈る抗議活動などである。

2010年代に入り、「現代のガーンディー」と呼ばれた社会活動家アンナー・ハザーレーによる汚職撲滅運動が盛り上がったこともあって(参照)、ガーンディー主義はますますインドの社会に深く刻み込まれることになった。「Ekkees Toppon Ki Salaami」(2014年)、「Gour Hari Dastaan」(2015年)、「Gandhigiri」(2016年)のような映画からも、ガーンディー主義が今でもインドに息づいていることが分かる。

ガーンディーに対する批判

マハートマー・ガーンディーはインドでもっとも尊敬されている人物だが、批判の対象にもなりやすい。インドには言論の自由があるため、いかにガーンディーが「国父」であろうとも、ガーンディーを批判する言説を自由に行うことができるし、世間もそれを容認している。

ガーンディーの対立軸としてよく登場するのは、武闘派の独立運動家と、不可触民差別撤廃の運動家だ。前者の例としてはバガト・スィンとスバーシュチャンドラ・ボースが代表であり、後者の例はBRアンベードカルである。バガト・スィンやスバーシュチャンドラ・ボースは、ガーンディーの非暴力主義では独立は達成できないと信じ、武力闘争の道に活路を見出した。不可触民出身でカースト制度の完全廃止を訴えたアンベードカルは、カースト制度の枠組みを守りながら意識改革を促す道を説いたガーンディーと対立した。

バガト・スィンの伝記映画には「The Legend of Bhagat Singh」(2002年)と「23rd March 1931: Shaheed」(2002年)があり、「Rang De Basanti」(2006年)にも部分的にバガト・スィンが登場する。スバーシュチャンドラ・ボースの伝記映画としては、「Netaji Subhas Chandra Bose: The Forgotten Hero」(2005年)が代表であるが、ボースの死の謎に迫ったベンガル語映画「Gumnaami」(2019年)も参考になる。アンベードカルの伝記映画としては「Dr. Babasaheb Ambedkar」(2000年)がある。また、「Swatantrya Veer Savarkar」(2024年)では、インド独立は非暴力のみで達成されたわけではないと宣言され、主題になっているVDサーヴァルカルの他、バガト・スィンやスバーシュチャンドラ・ボースなどの武闘派革命家が好意的に描写されている。

ちなみに、ガーンディーは晩年、側近の女性たちと一緒に寝ていたとされる。それは厳然たる事実である。ガーンディーに批判的な人は、その行為を取り上げてガーンディーを「スケベじじい」呼ばわりすることがある。だが、ガーンディーのこの行為については、間永次郎氏の名著「ガーンディーの性とナショナリズム」(東京大学出版会/2019年)を読めば、納得いく解釈が得られるであろう。

また、ガーンディー批判とは異なるのだが、ヒンディー語映画の中では、清貧生活を送り金とは無縁だったガーンディーの顔をわざわざ紙幣に印刷してきたインド政府の政策を皮肉る言説が時々聞かれる。

さらに、基本中の基本の知識となるが、マハートマー・ガーンディーと、インドの首相を務めたインディラー・ガーンディーやラージーヴ・ガーンディーとは、血縁でも何でもない。インド初代首相ジャワーハルラール・ネルーの娘が、マハートマー・ガーンディーとは全く関係ない男性との結婚によってたまたまガーンディー姓になっただけである。だが、その裏には、学のない国民を惑わす意図もあったのではないかとされている。