もし「映画らしい映画」は何かと問われれば各人各様のイメージを持つと思うが、セットや衣装に巨額の予算を投じた豪華絢爛な時代劇・歴史モノ映画は、「映画らしい映画」の代表格だ。インド映画にも時代劇の系譜があり、特にムガル朝時代を背景としたフィクション・ノンフィクション入り交じった物語が好んで映画化されて来た。「Mughal-e-Azam」(1960年)、「Taj Mahal: An Eternal Love Story」(2005年)、「Jodhaa Akbar」(2008年)などである。インド映画は映画館で観て初めてその真価が分かるものだが、特に時代劇は大きなスクリーンで鑑賞すべきジャンルの筆頭だ。たとえ物語自体がいまいちでも、細部までこだわった宮殿の装飾や登場人物の衣装は目を楽しませてくれる。

ところで、ヒンディー語映画界には、圧倒的なこだわりと突出した美意識で独自の世界観をスクリーン上に再現することに長けた監督がいる。サンジャイ・リーラー・バンサーリーである。「Devdas」(2002年)、「Saawariya」(2007年)、「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」(2013年)など、彼が創り出す世界はどれもインドの美を極度に強調し洗練させたもので、視覚から既に陶酔感を醸し出している。このレベルのコンセプトある世界観を再現できる監督は他におらず、彼の独壇場だ。そのバンサーリー監督がムガル朝時代の時代劇を撮ると言うのだから、期待しない方が無理な話だ。

ただ、普通はムガル朝時代を題材にするとムガル朝の皇帝が主人公になる訳だが、バンサーリー監督が選んだ主人公はバージーラーオ。アウラングゼーブ時代、ムガル朝の対抗勢力として現在のマハーラーシュトラ州を拠点に勢力を拡大していたマラーター同盟の敏腕ペーシュワー(宰相)である。ムガル朝の衰退と反比例するようにインドの新たな支配者にのし上がったマラーター同盟の内部では、チャトラパティと呼ばれる王よりもペーシュワーの方が権力を持つようになっていた。バージーラーオはペーシュワー台頭のきっかけを作った張本人で、天才的な軍事家であった。また、バージーラーオはヒンドゥー教徒ブラーフマンの出自であったが、彼にはマスターニーというイスラーム教徒の第二夫人がいた。この辺りも物語に花を添える要素となる。

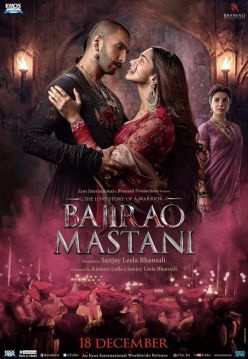

2015年12月18日公開の「Bajirao Mastani」は、バージーラーオとマスターニーの物語である。原作はマラーティー語文学者ナーグナート・S・イナームダール著の小説「Raau」(1972年)。「Raau」は過去に1度テレビドラマ化されている他、バージーラーオとマスターニーを題材にした映画「Mastani」が1955年に公開されている。よって、この物語自体、いくらかのインド人は知っていたと思われるが、それでも誰もが知るような話ではなかろう。バンサーリー監督は「Hum Dil De Chuke Sanam」(1999年)を撮り終えた辺りからバージーラーオとマスターニーの物語を映画化しようとしていたようなのだが、キャストの降板など紆余曲折を経て、今回、ランヴィール・スィンとディーピカー・パードゥコーンを主人公に起用する形で完成まで漕ぎ着けた。ちなみに、この二人はバンサーリー監督の前作「Goliyon Ki Raasleela Ram-Leela」でも共演している他、付き合っているとの噂もある。

バンサーリー監督は多才さでも知られており、最近は音楽監督も兼任している。「Bajirao Mastani」の音楽も彼の名前でクレジットされている。作詞はスィッダールト・ガリマー、AMトゥラーズ、プラシャーント・インゴーレー。主演以外のキャストでは、プリヤンカー・チョープラー、タンヴィー・アーズミー、アーディティヤ・パンチョーリー、ミリンド・ソーマン、ヴァイバヴ・タートワーウディー、アーユーシュ・タンダン、マヘーシュ・マーンジュレーカル、ラザー・ムラードなどがいる。他にイルファーン・カーンがナレーションを担当している。

上映期間中、ちょうどインドにいたこともあり、南デリーのDLFプロミナード・ヴァサントクンジで鑑賞した。

1720年、マラーター同盟のチャトラパティ、シャーフー(マヘーシュ・マーンジュレーカル)は20歳のバージーラーオ(ランヴィール・スィン)をペーシュワーに任命した。バージーラーオはシャーフーの期待に応え、マラーター同盟の領土を四方八方に拡大した。また、バージーラーオにはカーシーバーイー(プリヤンカー・チョープラー)という妻がいた。 バージーラーオがマールワー地方に遠征しているとき、陣中にブンデールカンドから一人の使者がやって来た。その使者は鎧を身に付け、高い戦闘能力を持っていたが、よく見てみると女性だった。この女性こそがマスターニー(ディーピカー・パードゥコーン)、ブンデールカンドのチャトラサール王が踊り子ルハーニーバーイーとの間に作った娘だった。ブンデールカンドはムガル軍の攻撃を受けており、マスターニーはバージーラーオに援軍を求めに来たのだった。バージーラーオはマスターニーを気に入り、その要請を受ける。バージーラーオが加勢したおかげでムガル軍は蹴散らされた。チャトラサール王はバージーラーオを歓待する。また、バージーラーオはマスターニーに短剣を贈るが、これはラージプートの間では求婚を意味した。マスターニーはその短剣を受け取る。 バージーラーオが本拠地プネーに帰ると、居城として建築中だったシャニワールワーラーが完成していた。マスターニーはバージーラーオを追ってプネーまでやって来るが、彼の母親ラーダーバーイー(タンヴィー・アーズミー)は彼女を門前払いし、娼館に住まわせる。そこでマスターニーは踊り子としてバージーラーオの前で踊りを踊る。バージーラーオはマスターニーとの再会を喜ぶ。しかし、ラーダーバーイーの嫌がらせが続いたため、マスターニーはサターラーに住むシャーフーに会いに行き、バージーラーオとの結婚を認めるように直訴する。バージーラーオは彼女の決意を汲んで、マスターニーを第2の妻とする。そしてシャニワールワーラーの中にマスターニー・マハルという宮殿を建造し、彼女をそこに住まわせる。 偶然にもカーシーバーイーとマスターニーはほぼ同時期に子供を産む。カーシーバーイーの子供はラグナートと名付けられ、順当にヒンドゥー教徒として育てられた。一方、マスターニーの子供は当初クリシュナラーオと名付けられたが、周囲からヒンドゥー教徒として認められなかったため、シャムシェール・バハードゥルと改名し、イスラーム教徒として育てることになった。バージーラーオの行動は周囲の顰蹙を買い、マスターニーは一度暗殺されそうになる。バージーラーオは彼女を助けたが、亀裂は深まるばかりであった。 そんな中、カーシーバーイーの長男ナーナー・サーヘブ(アーユーシュ・タンダン)がサターラーからプネーに帰って来る。ナーナー・サーヘブはマスターニーのせいで母親が苦しんでいることに耐えられず、何とかしてマスターニーを追い落とそうとする。バージーラーオが遠征している間、ナーナー・サーヘブはマスターニーとシャムシェールを捕える。だが、遠征先でバージーラーオは重病に罹る。カーシーバーイーとラーダーバーイーが駆けつけたが、病状は改善しなかった。カーシーバーイーはマスターニーを解放し、バージーラーオに会わせるように命令するが、ナーナー・サーヘブはそれを聞き入れなかった。バージーラーオは発狂して死んでしまい、その後を追うようにマスターニーも息を引き取る。

歴史上実在の人物を題材にした歴史モノ映画というのは、どんなに優れた映画監督にとっても難業のようだ。中世くらいになると、その末裔がどこかに生きていて、ちょっとした点についても苦情を言って来るし、歴史的事実や時代考証などについて口うるさい歴史家が物言いを差し挟んで来ることもある。インドではカーストやコミュニティーの意識が強く、時代劇映画ではその微妙な線に抵触しなければならない場面も出て来る。さらに、インド特有の問題として、歴史に対する意識が、学問よりも宗教に近いことがあり、この点が表面化すると非常に厄介なことになる。

過去に数々の名作を送り出して来たサンジャイ・リーラー・バンサーリー監督も「Bajirao Mastani」ではだいぶ苦労したように見える。一言で言ってしまえば、この映画は、ムガル朝時代を舞台にしたスケールの大きい物語のように見えて、実際は「第2の妻」を巡る家族内のゴタゴタを追った、スケールの小さな物語だった。

バンサーリー監督らしさがもっとも出ていたのは、シャニワールワーラーのシーシュ・マハル(鏡の間)でディーピカー・パードゥコーン扮するマスターニーが踊る「Deewani Mastani」のシーンだ。四方八方の壁に揺らめく光の中、ディーピカーが妖艶な踊りを踊る。これはバージーラーオとマスターニーの再会シーンでもある訳だが、たとえマスターニーと初見であっても、思わず虜になってしまうことだろう。それほど美しいシーンであった。このシーシュ・マハルの「Deewani Mastani」はプロモーションでも大いに活用されており、このレベルの映像美が随所に見られるのかと期待していたのだが、実際はこのシーンこそが最高峰であった。つまり、他の部分でこのシーンに勝る映像美はなかった。

生涯で40回以上の戦争を戦い勝ち抜いた軍事の天才を主人公に据えているだけあり、戦闘シーンも期待された。確かに映画の導入部では怒濤の戦闘シーンが見られる。マスターニーも女戦士として戦場に舞い降りる。しかし、バージーラーオが見せた戦術は、牛の大群に松明を付けて夜間に敵の背後から突っ込ませる陽動作戦だけで、お粗末なものだ。さらに、これ以降は、テレビドラマのような家族劇に移行し、戦闘シーンはほとんどなくなってしまう。

これで主要人物の心情描写が優れていたら救いがあったのだが、バージーラーオ、カーシーバーイー、マスターニーの関係は曖昧で、各人が各人に対してどんな思いを持っているのか、最後までよく分からない。バージーラーオはカーシーバーイーをどのくらい愛しているのか、カーシーバーイーとマスターニーは分かり合えたのか、この辺りが特に重要なのだが、何となくストーリーが流れて行ってしまっていて、心情描写は疎かだった。

代わりに「Bajirao Mastani」が強調していたのは宗教融和である。ヒンドゥー教徒でありながらイスラーム教徒の妻を娶ったバージーラーオの生き様から、自然と宗教の垣根を越えた恋愛や結婚を肯定するメッセージが抽出されたのであろう。しかし、バージーラーオがマスターニーと結婚したのは、普通に考えたら政略結婚で、現代的な恋愛などとは無縁だと感じられる。プネーに残るシャニワールワーラーには実際にマスターニー・マハルというマスターニー用の宮殿があったとされており、バージーラーオがマスターニーを寵愛した可能性はあるが、それにしても現代的な恋愛に当てはめて考えるのは難しい。しかも、宗教の垣根を越えた恋愛というのは、インド映画で使い古されたテーマだ。さらに、徹底的に邪魔をして来る姑の存在は、チープなテレビドラマを想起させた。今とは異なる時代の人間関係を題材にして、目新しくもない形の恋愛を見せつけられるとは、全く期待していなかった。

個人のレベルで宗教融和が訴えられていた一方で、バージーラーオの戦いはムガル朝やニザーム王国などのイスラーム教政権に対する宗教戦争のように描写されていた。だが、当時の戦争にヒンドゥーもムスリムもなく、単に領土を拡大して税金を奪取することのみが目的だった。宗教で敵味方に分かれていた訳でもない。利害が一致すれば手を結び、対立すれば戦っていただけだ。ヒンドゥー教徒の支配者がイスラーム教徒の妻を娶ったのもその延長線上で、実際には特に大事件でもなかっただろう。この辺りについて勘違いを広めるようであったら、かえって「Bajirao Mastani」は宗教融和上、逆効果だ。

ダンスシーンについても余分に入っていたものがあった。特にバージーラーオが勢いよく踊る「Malhari」は映画全体の雰囲気に合っていなかった。元気のいいダンスナンバーが1曲欲しかったのかもしれないが、バンサーリー監督はもう少し雰囲気を大事にする監督だと思っていた。「Pinga」は、ディーピカーとプリヤンカーが共に踊る曲で、「Devdas」においてマードゥリー・ディークシトとアイシュワリヤー・ラーイが共に踊った「Dola Re Dola」を思わせるものがあったが、これもカーシーバーイーとマスターニーの仲が不明瞭だったために消化不良だった。

さらに、ディーピカーが古典舞踊を踊る「Mohe Rang Do Laal」もそれほど大したことがなかった。カッタクの巨匠パンディト・ビルジュー・マハーラージが振り付けをしたようだが、ディーピカーはまだまだ踊りの名手とされるマスターニーには程遠い。ただ、あまり動きのない「Deewani Mastani」でのディーピカーの踊りは良かった。

「Bajirao Mastani」は、俊英サンジャイ・リーラー・バンサーリー監督が10年以上温めて来た企画で、期待は非常に高かった。セットや衣装の壮麗さという点ではさすがという場面もあるが、ストーリーは非常に単純でかつ深みがなく、そのメッセージも陳腐かつトンチンカンなものだった。こちらも、コスチュームドラマ、もしくは歴史ファンタジーと言った陳腐なレッテルを貼って評価とするしかない。1人のヒーローを巡る2人のヒロインの映画と言うと、同じ監督の「Devdas」が思い浮かぶが、断然「Devdas」の方が優れている。せっかくインドの映画館で鑑賞できた「Bajirao Mastani」だが、目にとっては映画館で観るだけの価値があったものの、脳にも心にも残るものはほとんどなかった。バンサーリー監督は時々外すのだが、今回は外れだった。