デリーはインドの首都であり、首都の性格上、インド各地から移住して来た人々が集まり住む移民の街でもある。元々デリーはパンジャーブ地方の一端に位置すると言えるのだが、移民の中で最も目立つのは、印パ分離独立時にパーキスターン領に組み込まれたパンジャーブ地方西部から移住して来たパンジャーブ人たちだ。独立直後のデリーの都市計画はパンジャーブ人難民のリハビリテーションが大きな課題となったため、新しく造られた住居区画のほとんどはパンジャーブ色が強い。だが、他にも特定のコミュニティーを収容するために造られた住居区画がいくつかあり、その内のひとつがチトランジャン・パーク、通称CRパークだ。やはり印パ分離独立時に東ベンガル地方からインドに流入したベンガル人のために造られた地区で、今でも住民はベンガル人が支配的だ。特にベンガル地方で盛大に祝われるドゥルガープージャー祭の日、CRパークでは本場に負けないほどの盛り上がりを見せる。

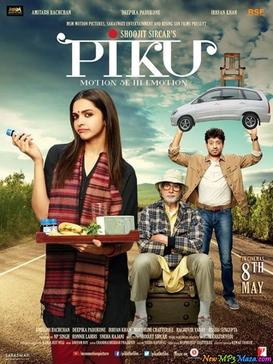

2015年5月8日公開の「Piku」は、デリーのCRパークに住むベンガル人家族の物語だ。よって、ヒンディー語と英語に加えて、台詞の中にはベンガリー語も混ざる。ヒンディー語映画としてしまって差し支えないと思うが、実質的には言語的リアリティーを追求したマルチリンガル映画である。

監督はシュジト・サルカール。「Vicky Donor」(2012年)で一躍有名になった才能ある映画監督である。音楽はアヌパム・ロイ。ベンガリー語映画界で活躍して来た音楽監督で、「Piku」でヒンディー語映画デビューとなる。

キャストは、アミターブ・バッチャン、ディーピカー・パードゥコーン、イルファーン・カーン、ジーシュー・セーングプター、モウシュミー・チャタルジー、ラグビール・ヤーダヴなど。「Piku」はディーピカー演じる主人公の名前であるが、あまり一般的な名前ではなく、目を引く。

デリーのCRパークに住むバナルジー家には、酷い便秘に悩む70歳のバースコル(アミターブ・バッチャン)、その娘で、建築家の仕事と父親の看護に忙しい独身の女性ピークー(ディーピカー・パードゥコーン)の2人が住んでいた。他に、使用人のブダンが家に出入りしていた。また、ピークーは同僚のサイヤド(ジーシュー・セーングプター)と付き合っていた。

バースコルはコールカーターに父親の代からの邸宅を持っていた。この不動産を売却するかどうかが議論されていたが、バースコルは決して売ろうとしなかった。しかしながら、ある日バースコルは久々にコールカーターへ行くことを決める。バースコルは飛行機や鉄道を嫌っており、タクシーで行くことになる。この旅にピークーとブダンも同行することになる。また、ピークーは日頃利用しているタクシー業者ラーナー(イルファーン・カーン)にコールカーターまでのタクシーの手配を頼む。ところが、運転手たちは口うるさいピークーを敬遠しており、出発の日には誰も現れなかった。仕方なくラーナーがコールカーターまで運転することになる。

途中、ヴァーラーナスィーに宿泊しながら、一行はコールカーターに到着する。ラーナーはバナルジー家の邸宅に宿泊し、ピークーの案内でコールカーターを観光した後、帰って行く。この間、ラーナーとピークーは心を通わすようになっていた。一方、バースコルは、「便秘は心から」というラーナーの助言を聞き、コールカーターの街中を自転車で巡る。その後、バースコルは快便を体験する。

翌朝、バースコルは永眠する。デリーに帰った後、ピークーは同じく便秘に悩まされていたサイヤドとは別れ、ラーナーと付き合うようになる。

「Vicky Donor」で精子ドナーという奇抜なトピックを取り上げ、映画としても成功させたシュジト・サルカール監督は、今回「Piku」で便秘や介護という、これまた斬新な題材を選んで度肝を抜いた。

主人公ピークーの父親バースコルは頑固な便秘に悩まされており、介護を要した。それだけでなく、バースコルは常に周囲の人々に悪態を付いてばかりで、付き合いにくい人間であった。父と娘は顔を合わせれば口論ばかりであったが、実の家族でもあり、不思議な絆で結ばれていた。ピークーがまだ独身なのも、父親を一人にできないからであった。そんな二人が陸路でコールカーターを目指す。

二人がコールカーターへ向かった理由のひとつは、バースコルが持ち主となっている古い邸宅をどうするかを決めることであった。大家族用の邸宅だが、現在はバースコルの弟夫婦が住んでいるのみである。売却するという選択肢が現実的であった。

ところで、劇中では、新しいものと古いものの対立がしばしば描かれている。例えばバースコルは便秘を治すために西洋医学の薬を飲んでいるが、ラーナーはトゥルスィー(ホーリーバジル)やプディーナー(ハッカ)を使った伝統医療を提案する。同じくラーナーは、西洋式便器が便秘の原因だとし、インド式に用を足すことを促す。久々にコールカーターを訪れたピークーは、かつて劇場があった場所に新しい建物が建っているのを目にする。何より便秘は、古いものが溜まっている状態を象徴する。

バースコルは元々邸宅の売却には反対であったが、ピークーは絶対反対という訳でもなかった。しかし、最終的にピークーは邸宅を売らないことにする。その決断の裏には、またもラーナーの言葉があった。「誰でもルーツを失ったら何も残らない。」その邸宅には、バースコルやピークーの思い出が詰まっていたのだった。古いものを何でも壊したり売り払ったりしていい訳ではない、それが映画の結論だったと言える。

これは、リーマンショック以降のヒンディー語映画に特徴的なメッセージだ。2000年問題でインドのIT産業が急伸した後に訪れた高度経済成長期。その急速な成長にひとまずポーズが掛かったのがリーマンショックであった。それ以前のヒンディー語映画では、「インディア・アズ・ナンバー1」とでも称すべき自信に満ちあふれた映画が多く作られた。しかし、リーマンショック以降、一度立ち止まって振り返ることを促すトレンドが生まれた。成長の影で、取り残されている人がいないか。過去の素晴らしい事物や今ある貴重な資源が発展の名の下に永遠に消し去られようとしていないか。「Piku」は、その流れが今でもヒンディー語映画界に健在であることを示している。

「Piku」は、「Vicky Donor」で名を馳せたシュジト・サルカール監督の最新作。便秘の父親を介護する女性ピークーを主人公とした、ちょっと変わった映画だ。低予算映画の部類であるし、あらすじにすると面白さが出ないが、ブラックコメディーあり、ロードムービー的要素あり、インドらしい家族愛ありの、パワフルな映画である。もちろん、アミターブ・バッチャン、ディーピカー・パードゥコーン、イルファーン・カーンらの共演も魅力だ。2015年の佳作に数えられる。