ヒンディー語映画界には元々何人か女性監督が存在したのだが、どちらかと言えば彼女たちはシリアスな映画を作ることが多かった。一方、ここ10年ほどの間にヒンディー語映画界に登場した若手の女性監督たちの多くは、臆することなく娯楽映画を撮っている。コレオグラファーから監督業に進出したファラー・カーンが切り開いた道だと言えよう。特徴的なのは、「女性ならではの視点」にあまりこだわっていない点だ。男性よりも男性的な視点で(端的には、フェミニストからよく批判の対象となる「女性の商品化」も堂々と行いながら)娯楽映画を作ることさえある。

2014年1月10日公開の「Yaariyan」の監督はディヴィヤー・コースラー・クマール。インドの大手映画・音楽配給会社Tシリーズの創業者社長グルシャン・クマールの息子ブーシャン・クマールの妻である。元々女優として映画界に入った人物で、「Ab Tumhare Hawale Watan Saathiyo」(2004年)に出演しているが、その後全く鳴かず飛ばずであった。今回、監督として映画界に再挑戦した。

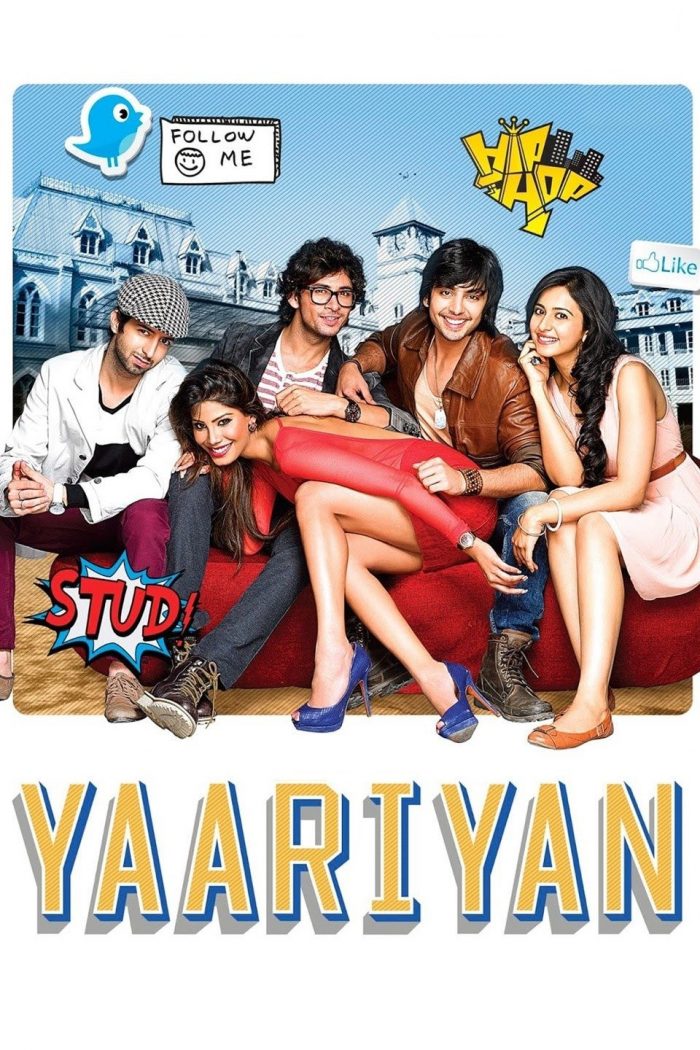

「Yaariyan」のキャストは、ヒマーンシュ・コーリー、ニコル・ファリア、ラクル・プリート・スィン、シュレーヤス・ポルス・パルディーワーラー、デーヴァーンシュ・シャルマー、サラー・スィン、エヴェリン・シャルマー、サヤーリー・バガト、ディープティー・ナヴァル、スミター・ジャイカル、グルシャン・グローヴァー、ヘーマント・パーンデーイ、ジャティン・スーリーなど。ディープティー・ナヴァルやグルシャン・グローヴァーなどの年配の俳優を除くと新人俳優ばかりである。主演のヒマーンシュはテレビ番組のパーソナリティーなどを務めていた人物。ノコル・ファリアやラクル・プリート・スィンはミスコン出身。エヴェリン・シャルマーは「Nautanki Saala!」(2013年)や「Yeh Jawaani Hai Deewani」(2013年/邦題:若さは向こう見ず)に脇役で出演していた女優。音楽や作詞には多数の人物が参加している。プリータム、ヨー・ヨー・ハニー・スィン、アルコ・プラヴォ・ムカルジー、ミトゥン、アヌパム・アモード、アミターブ・バッターチャーリヤ、イルシャード・カーミルなど。これはTシリーズが培って来た人脈の賜物であろう。題名の「Yaariyan」とは「友情」という意味である。

スィッキム州の大学に通うラクシャ(ヒマーンシュ・コーリー)は落ちこぼれ学生だったが、彼の父親アマル・スィンは命を犠牲にして国境の山頂に立ったインドの旗を守った英雄として地元ではよく知られていた。だが、ラクシャにとっては国のために命を犠牲にすることなど馬鹿馬鹿しいことだった。ラクシャの母親(スミター・ジャイカル)は息子がいつか愛国心に目覚めてくれることを願っていたが、ラクシャの当面の関心事は、人生初のキスを大学のヒロイン、ジェニー(サラー・スィン)とすることであった。しかし、うまく行きそうになると邪魔が入り、なかなか実現できなかった。

ところで、ラクシャの通う大学はスィッキム王国の王が創立したもので、土地も王のものだった。あるとき、王はオーストラリアの富豪ロックフェラーに大学の土地の一部を売却してしまう。ロックフェラーはその土地にカジノを建てようとしていた。大学の学長(グルシャン・グローヴァー)は、大学の隣にカジノを建てることに反対し、ロックフェラーに計画の中止を申し入れる。ロックフェラーは、オーストラリアの大学と5つの種目で試合を行い、勝ったら100年間の猶予を与えるという提案をする。学長は5人の学生を選び、彼らをオーストラリアに送る。その5人とは、ラクシャ、お調子者だがドラムの名手パルディー(シュレーヤス・ポルス・パルディーワーラー)、バイク狂のニール(デーヴァーンシュ・シャルマー)、落ちぶれた女優の娘ジヤー(ニコル・ファリア)、そしてガリ勉のサローニー(ラクル・プリート・スィン)であった。

オーストラリアに渡ったラクシャは、幼少時からの親友デーブー(ジャティン・スーリー)と再会する。デーブーは地元の大学には行かず、オーストラリアに留学していた。また、デーブーの母親はラクシャたちが通う大学の女子寮の寮母(ディープティー・ナヴァル)であった。デーブーは、ラクシャたち五人の挑戦を応援する。また、ラクシャはオーストラリアの大学の選抜チームの1人ジャネット(エヴェリン・シャルマー)と仲良くなる。

第1試合は音楽パフォーマンスだった。先行はオーストラリアの選抜チームだったが、なんとラクシャたちが用意した曲を演奏した。曲を盗んだことにデーブーが抗議すると彼はリンチに遭い、入院してしまう。ラクシャたちはヒンディー語で母親への愛情を歌い上げるが、採点はロックフェラーの影響下にあり、オーストラリアチームの勝ちとなる。

第2試合はチェスだった。頭脳明晰なサローニーが出場し、見事勝利を収める。だが、その頃デーブーは暴行による怪我が下で息を引き取っていた。ラクシャは第3試合が終わるまでそのことを隠そうとするが、誰かが情報をサローニーに漏らしてしまう。第3試合はバイクレースで、ニールが運転し、サローニーがナビゲートをすることになっていた。ところがデーブーの死亡に動揺したサローニーはナビゲートを誤ってしまい、ニールは勝機を逃す。

こうして、オーストラリアでの試合は2対1でオーストラリアの優勢となった。第4試合以降はインドで行われることになっており、一旦ラクシャたちはスィッキムに戻る。学生たちは敗者の彼らを温かく迎えなかったが、ラクシャの胸には国のために命を懸けて戦う闘志が湧き起こっていた。また、オーストラリア遠征を機にラクシャとサローニーの仲が急接近していた。

オーストラリアの選抜チームがスィッキムに到着した。サローニーと半ば付き合っているような状態になっていたラクシャだったが、ジャネットが来ることで彼女にベッタリとなってしまう。だが、実はこれはラクシャの策略だった。インド・チームの中に内通者がいることに勘付いたラクシャは、ジャネットを通して内通者を割り出そうとしていたのである。それはニールだった。第4試合は自転車レースであり、ニールが出場することになっていた。ラクシャは計略を使ってニールとオーストラリアチームの信頼関係を崩し、ニールに八百長を諦めさせる。ところが今度はラクシャが内通者のレッテルを貼られてしまう。しかも、ニールは出場直前に足を怪我してしまったため、ラクシャが代わりに出場することになった。ラクシャは汚名を晴らすため何としても勝利しなければならなかった。ラクシャは必死に自転車を漕ぎ、オーストラリアの代表を打ち負かす。

これで戦績は2対2となり、最後の第5試合で全てが決まることになった。第5試合はロッククライミングだった。ラクシャの父親アマル・スィンが死んだ山頂に立てられた国旗を持って、大学校舎の屋根の上にそれを先に立てた者が勝者というルールだった。自転車レース中に怪我をしたオーストラリア人学生に代わり、シドという学生がオーストラリアからやって来る。彼はなんとロッククライミングのチャンピオンだった。インド側は再度ラクシャが出場することになった。やはりシドはチャンピオンなだけあってスイスイと山を登って行った。ラクシャはかなり遅れて山頂に着くが、滝を飛び降りて時間を大幅に短縮し、シドよりも先に大学校舎の屋根の上にインドの国旗を立てる。こうしてラクシャの活躍により、大学の土地にカジノが建たずに済んだ。

映画のエンドクレジットで、メイキング映像が流れる。そこでディヴィヤー・コースラー・クマール監督が2歳ぐらいの子供と一緒にメガホンを取る様子が映し出されている。もしかしたらインド映画の撮影現場はここ数年でかなり変わったのかもしれない。かつて撮影現場は完全に男の世界だったと報告されている。スタッフも男性だけで、女優や女性バックダンサーなどが出演する場合のみ、少しだけ女性がウロチョロしていた。このような状況の中で作られているため、インド映画が男性中心の考えの中で作られることは自然な流れであった。しかしながら、裏方にも女性が増えた実感があり、そんな「男だらけの映画撮影現場」も過去のものとなりつつあるのかもしれない。

撮影現場に子供を連れて来ることと監督の才能を結び付けて論じるのは良くないかもしれない。だが、映画は結果が全ての部分があり、もし結果が伴わなかった場合、他の監督と違ったことをしていると、それに失敗の原因が求められることは仕方のないことだろう。残念ながら「Yaariyan」は現代の観客の鑑賞に耐えるような作品ではなかった。質が急激に向上した現在のヒンディー語映画界の中では、絶滅危惧種的な駄目映画である。シーンとシーンのつながりがよく分からない部分があるというだけで、この映画の質の低さを指摘するには十分であろう。真剣勝負の撮影現場で、子供を連れながら監督をすることは、これでは正当化されない。

インドの大学生とオーストラリアの大学生が試合を行うという展開は、学生たちが栄誉あるタイトルを求めて競争をする「Student of the Year」(2012年/邦題:スチューデント・オブ・ザ・イヤー 狙え!No.1!!)ととてもよく似ている。男女混合の仲良しグループがストーリーを牽引するという構造は、「Jaane Tu… Ya Jaane Na」(2008年)辺りから始まった、インドでは比較的新しい傾向の恋愛映画の手法だが、既に目新しさは薄れている。メガネを掛けたガリ勉の女の子がメガネを外して開放的になるという展開は、「Yeh Jawaani Hai Deewani」を想起せざるを得ない。もし、作品をうまくまとめていたとしても、これらの映画からの影響を指摘されることは避けられなかっただろう。つまり、オリジナリティーの部分でもアピールできる部分がない。

この映画の核心となるのは、2009年頃からオーストラリアで深刻化した「カレー・バッシング」と呼ばれるインド人差別であろう。既に「Crook」(2010年)という映画で取り上げられているが、この映画ではそれがかなり表層的な形でストーリーに組み込まれていた。まるでインド人は差別などしない天使のような人種なのに、オーストラリア人はそういう純粋なインド人たちを差別している酷い人々だ、という極端な主張を広めようとしているかのようだ。確かにオーストラリアでインド人に対する差別感情が時に暴力事件につながることがあるのかもしれないが、この映画で描かれているオーストラリア人像は逆差別だと批判されても反論できないだろう。インド人が差別をしないという主張も大いに疑問符が付く。この辺りが「Yaariyan」の一番弱い点だ。

また、インドを捨て、チャンスを求めて海外に高跳びしようとしている若者が、愛国主義に目覚め、インドに腰を据えてインドに貢献するというプロットは、「Rang De Basanti」(2006年)などでも見られた。オーストラリアに留学したデーブーが「インドに帰りたい」と呟くシーンも、それの裏返しだ。インド人の人材流出を防ごうとする力学がヒンディー語映画に働いているのを感じることができる。

なぜに舞台をスィッキム州にしたのか、そうしなければならなかった理由は映画を見終わった後も遂に分からなかったが、このチョイスはとても目新しく、興味深かった。「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)をきっかけにラダック地方が映画のロケ地として脚光を浴びており、その副産物なのか、ヒマーラヤ地方でロケした映画が増えて来ているように感じる。「Main Hoon Na」(2004年)ではダージリンの大学が舞台だったが、そこまでネタ元に特定するのはやり過ぎであろう。やはり、最近の流行の一種として捉えるべきである。おそらく、北インド出身の映画監督が増えていることがその一因として考えられる。北インドの人々は避暑にヒマーラヤ地方の避暑地へ行く習慣があるので、どこか山岳地帯のロケ地を想定した場合、自然にヒマーラヤ地方が思い浮かぶのかもしれない。ディヴィヤー・コースラー・クマール監督もデリー出身である。ちなみに、ロケはスィッキム州に加えてダージリンでも行われているようだ。劇中に登場する大学は実はダージリンのものらしい。そうなって来ると、ますますスィッキム州をわざわざ舞台に設定した理由を知りたくなる。

「Yaariyan」には若い俳優が多く出演していたが、この中から明日のスターが生まれるのだろうか。ヒロインのラクル・プリート・スィンが一番有望株に感じた。驚くべきことに「Yaariyan」は興行的には成功したようだが、たとえ映画館で観たとしても、評価はそんなに変わらないと思う。女性監督の作品ながら、男性監督と全く変わらない視点、もしくはより男性的な視点で作られた娯楽映画というのも、ファラー・カーン作品などと合わせて、何かを示唆していると思われる。