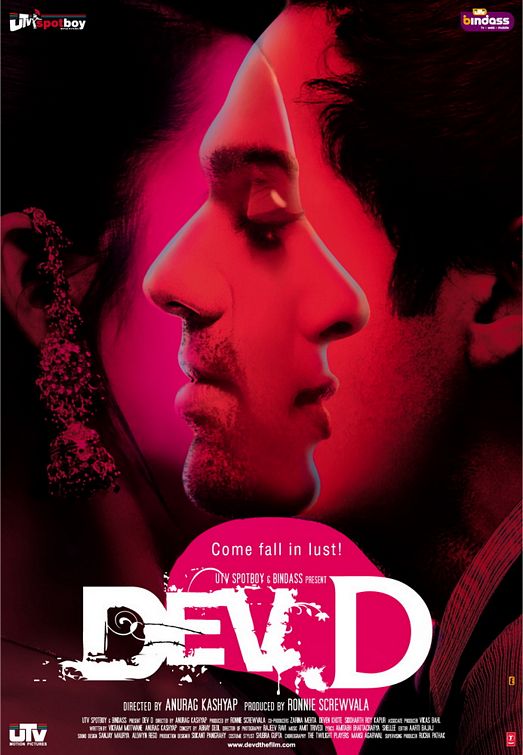

先日公開された映画「Luck By Chance」(2009年)にも本人役で特別出演していたアヌラーグ・カシヤプは、常に斬新な映画を送り出すことで知られた脚本家・監督であり、彼の関わる映画は無視できない。アヌラーグ・カシヤプの監督としての代表作は「Black Friday」(2004年)である。いろいろと物議を醸した映画であるが、この作品の表現力やストーリーテーリング力を一目でも見れば、彼がただ者でないことがすぐに分かるだろう。本日(2009年2月6日)からアヌラーグ・カシヤプ監督の最新作が公開された。題名は「Dev. D」。これだけだと何のことだか分からないが、ベンガル人作家シャラトチャンドラ・チャットーパーディヤーイの古典的名作「Devdas」の現代版と書けば、シャールク・カーン主演「Devdas」(2002年)を観た人なら大体想像が付くだろう。だが、この映画はただそれだけではない。「トレインスポッティング」(1996年)や「Slumdog Millionaire」(2008年)のダニー・ボイル監督の助力を得ており、インドの古典的悲恋劇とサイケデリックな映像が入り交じった、今までにない斬新な作品となっている。昨年、「Aamir」(2008年)と共に彗星の如く現れた音楽監督アミト・トリヴェーディーが全力を注いだ音楽も現在大ヒット中で、今年最初の必見映画となっている。

監督:アヌラーグ・カシヤプ

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アミト・トリヴェーディー

歌詞:シェリー、アミターブ・バッチャーチャーリヤ、シュルティー・パータク、マニ

振付:マーンスィー・アガルワール

衣装:シュブラー・グプター

出演:アバイ・デーオール、カルキ・ケクラン(新人)、マーヒー・ギル(新人)、ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤ、アスィーム・シャルマー

備考:PVRプリヤーで鑑賞、満席。

パンジャーブ地方の裕福な実業家サティヤパールの次男として生まれたデーヴ(アバイ・デーオール)は、12歳の頃に無理矢理ロンドンに留学させられた。デーヴには、パーロー(マーヒー・ギル)という幼馴染みがおり、ロンドン留学後も二人はネットを通じて連絡を取り合っていた。 青年に成長したデーヴは、兄の結婚式もあり、久し振りにインドに戻って来た。パーローとも再会を果たす。二人はお互いを求め合うが、田舎のために二人っきりになれる場所を見つけるのは難しかった。パーローの父親も、娘がデーヴと密会しているのに気付いており、彼女を早く嫁に出すことを考え出す。だが、些細な誤解からデーヴはパーローが淫女になったと思い込み、彼女に冷たく当たるようになる。また、結婚式に出席していたデリー在住の裕福な男性ブヴァン(アスィーム・シャルマー)がパーローを見初め、彼女の父親に縁談を持ち込む。デーヴに酷い言葉を浴びせかけられてショックを受けていたパーローは、その縁談を受け容れる。こうしてブヴァンとパーローの結婚式も行われた。 元々ロンドンで酒や麻薬を常用する癖の付いていたデーヴは、パーローが結婚してしまったのを見てさらにそれらに依存するようになる。デーヴはパーローを追いかけるようにデリーへ向かう。デリーの安宿街パハールガンジで彼はポン引きのチュンニー(ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤ)と出会い、売春宿に通うようになる。その宿には、チャンダー(カルキ・ケクラン)という少女が働いていた。 チャンダーは元々レニーという名前で、インド人の父親とフランス人の母親との間に生まれ、デリーの学校に通っていた。ところが、ボーイフレンドが撮影した彼女の卑猥なMMS(携帯ビデオ)が流出してしまい、スキャンダルの渦中に巻き込まれてしまう。父親は心労の余り自殺し、レニーは父親の実家へ送られたが、そこでも安息は得られず、単身デリーに逃げて来た。そこでチュンニーに拾われ、映画「Devdas」の影響でチャンドラムキー(愛称チャンダー)という源氏名を名乗り、売春をして生計を立てるようになる。英語、ヒンディー語、フランス語、タミル語が堪能なチャンダーはすぐに売春宿の稼ぎ頭となる。そんなときに出会ったのがデーヴであった。 デーヴはパーローに連絡を取り、彼女と会うが、パーローはデーヴと再び会うことを拒否する。デーヴはパーローのことが忘れられないままチャンダーに溺れて行く。最後は全財産を投げ出してチャンダーを身請けするが、その日に酔っぱらって自動車を運転し、7人をひき殺す大事故を起こしてしまう。デーヴは逮捕される。 デーヴの事故にショックを受けた父親は、息を引き取ってしまう。デーヴは父親の葬式に出席するためにパンジャーブへ戻る。兄から弁護士の費用のために、手切れ金とも取れる多額の現金を受け取るが、デリーへ戻る道中にその金を使って享楽した挙げ句、運転手に金を盗まれてしまう。デーヴは何とかデリーに戻るが、チャンダーは既に売春宿を去っており、遂に一文無しになってしまう。だが、チャンダーの行きつけのモモ(チベット風餃子)屋で彼女と再会する。チャンダーはデーヴが支払った身請け金のおかげで売春宿を卒業していたのだった。デーヴはチャンダーに愛の告白をし、二人は晴れて一緒になる。

シャラトチャンドラ・チャットーパーディヤーイの小説「Devdas」は今まで何度も映画化されており、それらを見て来た人には、「Dev. D」のストーリーに新しい点はほとんど見出せない。唯一、最後でデーヴとチャンドラムキーが結ばれる点が目新しいだけである。だが、「デーヴダース」を現代に適用し、パーローを失った悲しみから酒に溺れるデーヴダースを、酒と麻薬に溺れるデーヴに置き換えることで、斬新かつ現代的な悲恋劇に生まれ変わっていた。ダニー・ボイル監督直伝のサイケデリックな映像テクニックも、「Dev. D」を、今までのインド映画の枠組みを明らかに超越した作品に押し上げるのに貢献していた。酒や麻薬によってトランス状態になった様子を表現する映像テクニックは「トレインスポッティング」そのものである。ダニー・ボイル監督には冒頭でスペシャルサンクスが贈られていた。いい意味で肩の力の抜けたギャグも満載で、コメディーとして見ても十分楽しめる。「Devdas」と「トレインスポッティング」の融合とも表現できる「Dev. D」は、ヒンディー語映画新時代を切り開く重要な作品であり、今後インド映画史のマイルストーンのひとつとして語り継がれることとなるだろう。

ただ、麻薬や性産業などに関わる反社会的なシーンや、露骨な性描写や卑猥な台詞なども多く、決して万人向けの映画ではない。観客層もそれを反映してか、何となく裕福な家庭の不良少年少女と言った雰囲気の若者が多かったような気がした。「Dev. D」の中にインドの伝統的道徳観念、例えば父子の絆や結婚の神聖性などはほとんど感じられない。ヒロインが積極的にヒーローとのセックスのイニシアチブを取るという、インド映画にはあまり見られないシーンもあった。よって、昨年の「Jaane Tu… Ya Jaane Na」(2008年)と並ぶ、新感覚を持った新世代の若者のための映画だと感じた。

驚くべきことに、この映画の元々のコンセプトは、主演男優アバイ・デーオールの発案であるらしい。アバイは中途半端な優男風の外見をしており、2005年のデビュー当初は、このまま映画界に定着するのは難しいのではないかと思っていたが、「Manorama Six Feet Under」(2007年)や「Oye Lucky! Lucky Oye!」(2008年)など、他とは一線を画した良質の出演作に恵まれ、大化け中である。「Dev. D」によって彼はヒンディー語映画界において完全に独自の地位を確立したといっていいだろう。今のところ単に運がいいだけなのかもしれないが、もしかしたら彼は思った以上にとても頭の切れる人物なのかもしれない。将来監督に転向することも考えられる。これから注目せざるをえない。

原作「Devdas」と同様に、「Dev. D」もダブルヒロインの作品となっている。パーローを演じたマーヒー・ギルはチャンディーガル生まれのパンジャービー・ガール。演劇畑出身で、パンジャービー語映画への出演経験はあるが、ヒンディー語映画出演は「Dev. D」が初めてである。タブーに似た外見をしているが、かなり際どいシーンも堂々とこなしており、度胸の据わった女優だと感じた。今後アヌラーグ・カシヤプ監督の次回作などへの出演予定がある。一方、チャンダーを演じたのは、プドゥッチェリー(ポンディシェリー)生まれバンガロール在住のフランス人という変わり種カルキ・ケクランである。特別美人というわけでもないが、ロリータ趣味全開のコスプレなどでかなり異彩を放っており、映画に面白い効果を添えている。なんと現在アヌラーグ・カシヤプと付き合っているらしい。彼女は生い立ちの影響でフランス語、英語、ヒンディー語、タミル語など、各種言語を操るようで、映画中でも、それぞれの言語でテレフォンセックスをこなすという離れ業を見せており、面白かった。

映画本編と同じくらい「Dev. D」の売りとなっているのは、常軌を逸した挿入歌の数々である。音楽監督のアミト・トリヴェーディーはまだほとんどキャリアはないが、奇才と言ってもいい希有な人材かもしれない。「Dev. D」のサントラCDは、今までのインド映画音楽の常識を覆す楽曲の数々で埋め尽くされており、一聴に値する。特に「Emosanal Attyachar (Brass Band Version)」は、調子の外れたブラスバンドと歌声、ヘンテコかつ卑猥な歌詞など、あらゆる意味で衝撃的な曲で、若者の間で大ヒットしている。題名だけ見ても、「エモーショナル」という英単語と、「アティヤーチャール(虐待)」という固めのサンスクリット語起源の語彙との前代未聞の組み合わせで、それらがユニークな化学反応を起こしている。傷心ロックとでも呼ぶべき「Nayan Tarse」の悲痛な歌詞とメロディーも素晴らしい。他にも様々なジャンルのユニークな曲がてんこ盛りで、音楽好きの人は、「Dev. D」のCDは買って損はない。もしダニー・ボイル監督が「スラムドッグ$ミリオネア」制作以前にアミト・トリヴェーディーに出会っていたら、ARレヘマーンよりも彼を選んでいたかもしれない。

ヒンディー語映画界の2009年はデリーの年だ。「Chandni Chowk to China」(2009年)を皮切りに、デリーが重要な舞台となる映画が続々と公開される。「Dev. D」でも、デリーの有名な安宿街パハールガンジが重要な役割を果たしていた。実際にパハールガンジやオールドデリーでロケが行われ、パハールガンジ文化とも言えるヒッピー崩れの外国人ジャンキーたちによる怪しげな世界が淡々と描かれていた。パハールガンジのサブジーマンディーの交差点にある、日本食も出すレストラン、クラブインディアでロケが行われていたのが特筆すべきである。

言語は基本的にヒンディー語だが、パンジャーブ地方が舞台になっているシーンも多く、パンジャービー語の台詞も少なくなかった。チャンダーの人物設定の影響からフランス語やタミル語の台詞も少しだけ登場する。

「Dev. D」は、現代版「デーヴダース」という一言ではとても表現し切れないくらい多くの斬新な要素が詰まった実験的作品である。音楽、映像、ストーリーテーリング、性描写など、あらゆる意味で超インド映画的でありながら、ギリギリのところでインド映画らしさも失っていない。これは単なる突然変異なのか、それともインド映画がひとつの進化の方向性を示したと受け止めるべきなのか、今のところ結論は出せない。しかし、タイミングから言えば、英国映画「Slumdog Millionaire」に対するインドからのひとつの解答とすると都合がいい。おそらくその過度の先進性から、インド人観客の間での映画の反応は大きく分かれると思われるが、インド映画が決して定型通りの「歌って踊って」映画ばかりでないこと、また、「歌って踊って」の伝統を維持しながらもダイナミックな進化を遂げている最中であることを証明する絶好の作品の一本だと言える。とりあえず今年必見の映画の1本に数えたい。