夕方から停電になって、ずっと復旧しなかったので、サーケートに映画を観に行った。観たのは、2003年10月3日公開の新作ヒンディー語映画「Baghban」。パッと見たときは「神様」という意味の「Bhagvaan」のことだと思ったら、よく見たらつづりが少し違って、「庭師」という意味だった。

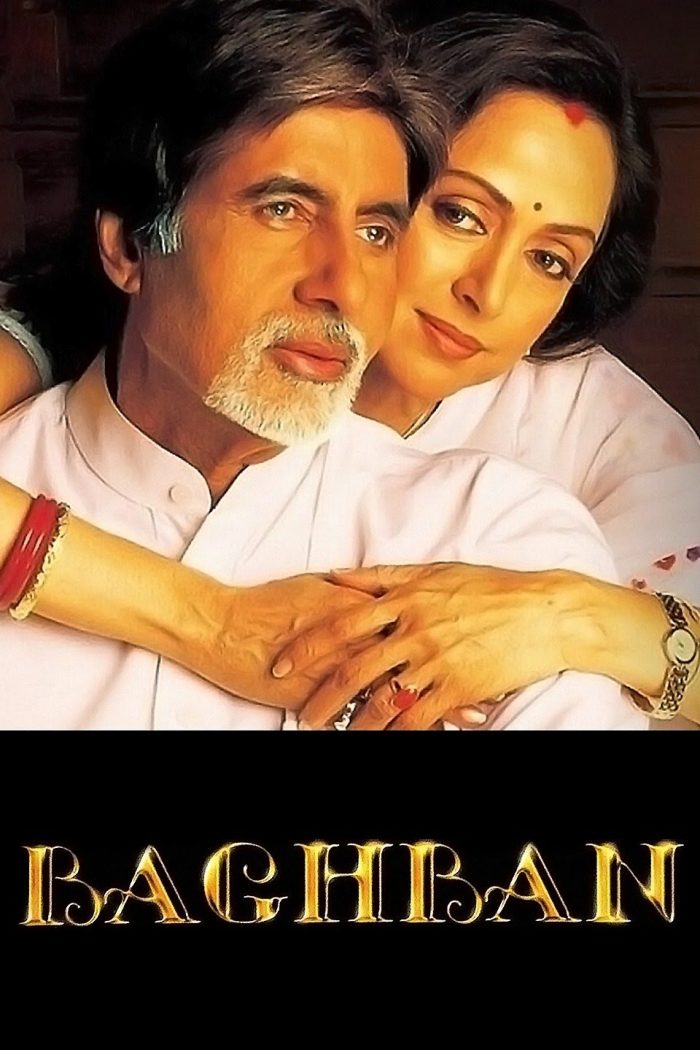

監督はラヴィ・チョープラー。キャストはアミターブ・バッチャン、ヘーマー・マーリニー、サルマーン・カーン(ゲスト出演)、マヒマー・チャウダリー(ゲスト出演)、パレーシュ・ラーワルなど、往年の名優や90年代を彩ったスターたちが多い一方、アマン・ヴァルマー、サミール・ソーニー、サーヒル・チャッダー、ナスィール・カーン、リーミー・セーンなど若手の俳優たちも多く出演していた。

ラージ・マロートラー(アミターブ・バッチャン)は40年間勤めた銀行を定年退職した。彼は愛する妻プージャー(ヘーマー・マーリニー)と共に、息子たちと住むことを夢見ていた。ラージにはアジャイ、サンジャイ、ローヒト、キランという4人の息子がいたが、それぞれ結婚し、独立して生活しており、両親と一緒に住むことを嫌がっていた。そこで息子たちと嫁たちは相談して策略を練る。まずはラージが長男アジャイの家に、プージャーが次男サンジャイの家に滞在し、6ヵ月後にはラージが三男ローヒトの家に、プージャーが四男キランの家に滞在するようにした。ラージとプージャーは離れ離れに過ごすことなど考えられないほど愛し合っていたので、その提案を聞いて、息子たちと一緒に住むことを諦めると謀ったのだが、意外なことに両親はそれを受け入れる。

ラージはデリーに住むアジャイの家族と一緒に暮らすことになった。孫はラージになつくが、長男夫婦はラージに冷たい態度をとる。ラージは妻がいない寂しさを近くのカフェで紛らわすようになり、そこの店主の勧めで今までの人生の経験を文章にすることを決める。彼は昼夜タイプライターを叩く毎日を送った。

一方、ムンバイーの次男夫婦と住むことになったプージャーも、家族から冷たい待遇を受けていた。しかし孫娘のパーヤル(リーミー・セーン)だけはプージャーの愛に心を動かされ、彼女に心を開くようになる。

6ヶ月が過ぎ、ラージとプージャーの移動の日となった。ラージとプージャーは途中の駅で待ち合わせて6ヵ月ぶりの再開を果たす。そしてもう再び離れ離れにならないことを決める。そのとき偶然出会ったのが、アーローク(サルマーン・カーン)だった。アーロークは元々靴磨きの子供だったのだが、ラージの援助によって学校へ通えるようになり、やがてアメリカに留学して、フォード社に就職していた。アーロークはラージのことを神様のように尊敬しており、彼はラージとプージャーを自宅へ呼ぶ。そこには妻アルピター(マヒマー・チャウダリー)もいた。アーロークは実の息子たちと違って、ラージを大歓迎する。

そんな中、ラージが書いた自伝が出版されることが決まった。「Baghban(庭師)」という題名のその本は国際的な大ベストセラーとなり、ラージの元には巨額の版権が舞い込んでくる。

一方、途中でラージとプージャーが消えてしまったので、4人の息子たちはうろたえて探し回っていた。そしてラージの本がベストセラーとなったことを知った彼らは、両親を住まわせなかったことを後悔する。

ある日、出版社主催のラージ講演会が開かれた。4人の息子たちの元にも招待状が届いた。ところが「ラージの息子」として壇上に上がったのはアーロークだった。ラージは「時代が変わったからといって、親への尊敬を忘れることは許されない」と演説する。息子たちはラージに許しを請うが、ラージは勘当を言い渡し去っていく。

定年退職後の夫婦が主人公のシルバーロマンスかつ、現代の家族の在り方の問題点を一喝したお説教映画であった。典型的なインド映画の方程式に則って作られていたので、初めてインド映画を観る人にもオススメの映画である。しかし終わり方は意外な展開だった。完全なハッピーエンドではなかったが、勧善懲悪という意味では悪は善によって打ち負かされた終わり方だった。小津安二郎監督の「東京物語」(1953年)と比すこともできるだろう。

序盤はアミターブ・バッチャン演じるラージと、ヘーマー・マーリニー演じるプージャーの、年甲斐もないラブラブぶりが描かれていてむずがゆくなる。ラージが外から帰ってくると、玄関のベルを鳴らす前にプージャーはドアを開ける。「ベルも鳴ってないのに、どうしてオレが帰ってくるのが分かるんだ?」と不思議がるラージに対しプージャーは言う。「あなたの足音が聞こえると、私の胸のベルが鳴るのよ」うう、むずがゆい・・・。しかしヘーマー・マーリニーは年をとっても非常に若々しい美しさを保っているなぁと思った。「この年になってヒロインを演じることができるなんて思ってもみなかったわ」とインタビューで彼女が言っていたのを記憶している。

ラージは全く老後のための貯蓄をしていなかった。お金は全て息子たちのために使ってしまっていた。しかし彼に心配はなかった。老後は息子たちが自分たちの世話をしてくれるだろうと期待していた。ところが実際はそうではなかった。4人の息子たちは両親と住むなんてまっぴらごめんだったのだ。やがて成り行きから、ラージは長男と共に、プージャーは次男と共に、別々に暮らさざるをえなくなってしまう。

プージャーは毎朝ラージのために紅茶を淹れていた。しかし離れ離れになってしまったため、それができなくなる。プージャーは一人で唇を噛みしめる。「ああ、ごめんなさい、初めてあなたに紅茶を淹れてあげることができなかったわ・・・。」ここまで来るとこの老後ロマンスもほとんどギャグの領域に入ってくる。

息子夫婦と暮らすラージとプージャーは、それぞれ冷遇を受ける。西洋的個人主義に浸った息子たちにとって、年老いた親と一緒に住むことは苦痛以外の何物でもなかった。日本人にとっても分かりやすい展開である。家族主義のインドでも、人間の感情というのはあまり変わりないのだろう。

ラージの書いた自伝が突然大ベストセラーになるというのは、いかにもインド映画的強引な展開だ。だがインド映画に慣れてしまうと別段不思議にも思えなくなる。本の題名も映画の題名も「Baghban」。これは「庭師」、「庭の世話をする者」という意味である。庭の木はやがて大きくなると日陰を作り、手入れをしてくれた庭師に憩いの空間を与えてくれる。親と子供の関係を、庭師と庭木の関係に喩えた題名のようだ。

最後のラージの演説は、映画のもっとも核となる部分だろう。現代の親子の絆の危機について、アミターブ・バッチャンが警鐘を鳴らす。チャップリンの「独裁者」(1940年)を彷彿とさせた。だが、僕は映画の最後にこういう説教がある映画はあまり好きではない。映画なのだから、何か訴えたいことがあったとしても、言葉で表現するのではなく、映像と脚本で表現すべきだと思う。

僕は最後の最後で、ラージが4人の息子たちを許してハッピーエンドと予想していたのだが、意外にも勘当という結果になった。この終わり方により、この映画の隠れたテーマは、親子の愛よりも夫婦の愛が勝り、世代間の愛よりも同世代間の愛が重要、ということに固定されたように感じた。

サルマーン・カーンがゲスト出演していたのも面白かった。彼の今回の役柄はひたすら「いい人」である。僕は先日公開されたサルマーン・カーン主演の「Tere Naam」(2013年)を観なかったので、彼をスクリーンで見たのは久しぶりだった。しかし路上生活者を酔ってひき殺して逃走したサルマーン・カーンに対する反感はインド人の間でけっこう根強く、彼の人気はどん底である。今回の彼の役柄は、なんとなく罪滅ぼし的要素を感じた。同じくゲスト出演のマヒマー・チャウダリーは、全く印象に残らなかった。出なくてもよかったのではなかろうか。

主役のアミターブ・バッチャンの演技は素晴らしかった。文句のつけようがない。若者たちと踊るダンスシーンが多く、まるで若いエネルギーを吸い取っていてさらにパワーアップしたかのようだった。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年/邦題:家族の四季 愛すれど遠く離れて)の「Say Shava Shava」で見せた白人のお姉ちゃんたちとのダンス以来のはしゃぎぶりであった。