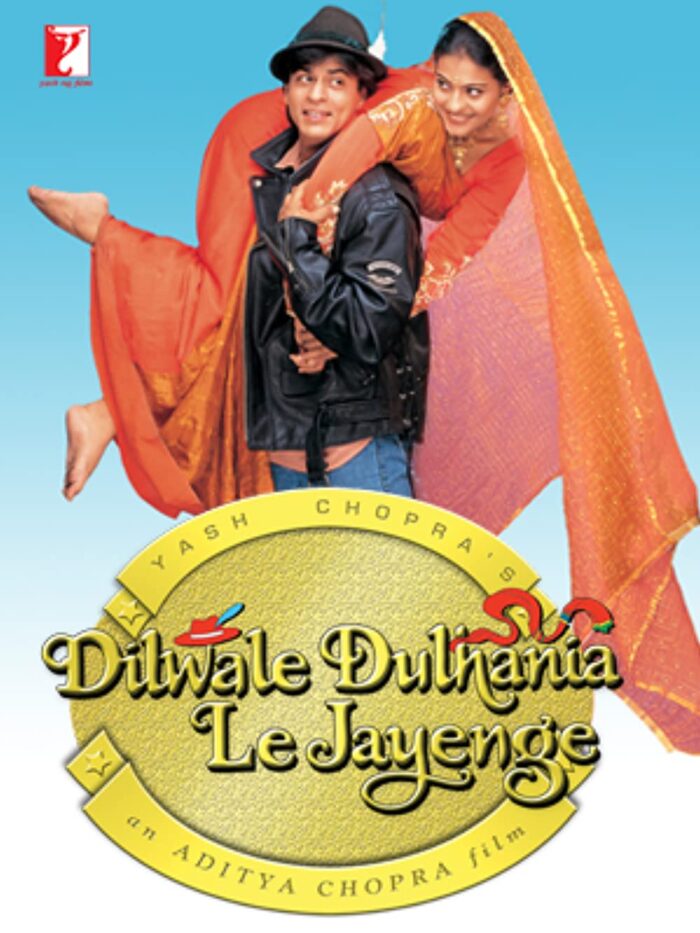

1995年10月20日、ディーワーリー祭に合わせて公開された「Dilwale Dulhania Le Jayenge」、通称「DDLJ」は、1990年代のヒンディー語映画の中でもっともヒットし、もっとも重要な作品のひとつである。この映画については様々な角度から評価がされており、この「Filmsaagar」でも全てを完璧に語り尽くすことはできないだろう。しかしながら、ヒンディー語映画に特化したサイトとして絶対に外せない作品であり、2022年7月30日に映画を改めて見直した上で、このレビューを書いている。よって、リアルタイムの批評ではなく、25年以上経ってから振り返って書いた批評であることを念頭に置いて読んでいただきたい。

まず、この映画はアーディティヤ・チョープラーの監督デビュー作である。ヒンディー語映画界の著名な映画メーカーであるヤシュ・チョープラーの息子アーディティヤは、父親の映画で助監督として経験を積んだ後、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」で満を持して監督デビューを果たした。以降、アーディティヤはヒンディー語映画界最大のコンゴロマリットであるヤシュラージ・フィルムスの社長として、業界の最重要人物に急成長する。ちなみに、ヤシュが「Dilwale Dulhania Le Jayenge」のプロデューサーを務めている。

音楽監督はジャティン=ラリト。ジャティン・パンディトとラリト・パンディトという2人の兄弟からなるデュオである。1991年にデビューし、「Raju Ban Gaya Gentleman」(1992年/邦題:ラジュー出世する)などで注目を集めていた。「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は、映画のみならず音楽も大ヒットし、20年以上経った今でも歌い継がれている。一説によると、インド人家庭の3戸に1戸がこの映画のサウンドトラックを持っていたという。

主演はシャールク・カーンとカージョル。奇しくも二人とも1992年にデビューしており、どちらもスターダムを駆け上がっている最中の共演であった。二人は「Baazigar」(1993年)と「Karan Arjun」(1995年)で既に共演し、それらを成功させており、相性は良かった。このコンビはこの後も、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)や「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年/邦題:家族の四季 愛すれど遠く離れて)など、さらに多くのヒット作を飛ばし、この時代のベストカップルと評価されている。

よもやま話であるが、実はアーディティヤ・チョープラー監督は主人公ラージの役をトム・クルーズにオファーしようとしていたらしい。そもそもトムが出演を快諾してくれるとは思えないのだが、万一それが実現していたら、全く違った物語になっていただろう。ヤシュに止められたため、実際にはトムにオファーは出されなかったという。ただ、劇中でシャールクは「トップガン」(1986年)でトムが着ていたフライトジャケットのような服を着ている。

また、「Kuch Kuch Hota Hai」の監督であるカラン・ジョーハルが脇役俳優として出演していることも特筆すべきである。役柄は主人公ラージの親友役で、前半にしか出演しない。カランはアーディティヤの従兄弟である。カランは元々映画界で仕事をすることに乗り気ではなかったらしいが、アーディティヤに誘われて俳優デビューし、その後、ヒンディー語映画界でもっとも重要な監督・プロデューサーに成長する。

その他のキャストは、アムリーシュ・プリー、アヌパム・ケール、ファリーダー・ジャラール、サティーシュ・シャー、アチャラー・サチデーヴ、ヒマーニー・シヴプリー、プージャー・ルパレール、パルミート・セーティー、マンディラー・ベーディーなどである。さらに、非常に細かい豆知識になるが、ソングシーン「Ho Gaya Hai Tujhko」では、アーディティヤ・チョープラー監督の弟ウダイ・チョープラーが一瞬だけ出演している。

題名の「Dilwale Dulhania Le Jayenge」を直訳すると、「心を持つ者は花嫁を連れて行く」である。「Chor Machaye Shor」(1974年)に同名の挿入歌がある。この題名を提案したのは、アヌパム・ケールの妻キロン・ケールだったといわれている。

「Muthu」(1995年/邦題:ムトゥ 踊るマハラジャ)が日本で大ヒットし、にわかにインド映画ブームが起こっていた1999年に「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は日本で劇場一般公開された。そのときの邦題は「シャー・ルク・カーンのDDLJラブゲット大作戦」という酷いものだった。後にDVD販売されたときに邦題は「DDLJ 勇者は花嫁を奪う」というマシなものに改められた。筆者は「ムトゥ」でインド映画にはまり、この「Dilwale Dulhania Le Jayenge」も東京の映画館で観たのを覚えている。残念ながら日本では「ムトゥ」ほどのヒットにはならず、個人的な印象も「ムトゥ」以上のものではなかった。だが、改めて見直してみると、素晴らしい作品である。

舞台はロンドン。大富豪ダラムヴィール・マロートラー(アヌパム・ケール)の放蕩息子ラージ(シャールク・カーン)は大学で落第し、友人たちとヨーロッパ旅行に出掛ける。そこで、同じくロンドン在住のインド人女性スィムラン(カージョル)と出会う。スィムランの父親チャウダリー・バルデーヴ・スィン(アムリーシュ・プリー)は20年前に親友のアジート・スィン(サティーシュ・シャー)と、お互いの子供たちを結婚させようと約束していた。スィムランは、顔を合せたこともないクルジート(パルミート・セーティー)と結婚するのを了承する代わりに、1ヶ月間、友人たちとヨーロッパ旅行へ行くのを許してもらっていた。

スィムランは、気安く言い寄ってくるラージを嫌い、なるべく避けようとしていた。だが、二人同時に列車に乗り遅れ、友人たちとはぐれてしまったことで、一緒に行動せざるをえなくなる。ラージとスィムランは二人で時間を過ごす内に恋に落ちる。ヨーロッパ旅行が終わり、二人は別れる。ラージは、ダラムヴィールに後押しされ、スィムランの家まで彼女に会いに行くが、彼女に好きな男性ができたことを知ったバルデーヴはすぐさま英国の家や事業を引き払って家族を連れてインドに戻ってしまっていた。

舞台はインドのパンジャーブ州に移る。スィムランは初めてクルジートと顔を合わす。だが、クルジートはあまり心象のいい男性ではなく、彼女は常にラージを思い出していた。そこへなんとラージが現れる。彼はスィムランを追ってパンジャーブ州まで来たのだった。スィムランは駆け落ち結婚を提案するが、ラージはそれを拒否する。彼は、両親から許可をもらい、堂々と彼女を花嫁として連れて行くために来たのだった。

ラージはまずクルジートに接近して彼と仲良くなり、花婿側の参列客としてクルジートとスィムランの結婚式に忍び込むことに成功する。そしてバルデーヴや妻のラッジョー(ファリーダー・ジャラール)から好印象を勝ち取ろうとする。結婚式にはダラムヴィールもやって来る。だが、スィムランの恋人がラージであることが発覚し、激昂したバルデーヴはラージを家から追い出してしまう。駅でラージとダラムヴィールは、クルジートとその一味から暴行を受ける。そこへバルデーヴやスィムランたちも駆けつける。列車が来て、ラージとダラムヴィールは立ち去ろうとする。しかし、バルデーヴはラージほどスィムランを愛する男性はいないと悟り、スィムランがラージと共に行くことを許す。動き出した列車に向かってスィムランは走り出し、ラージの手を取って列車に乗り込む。

恋に落ちた男女が障害を乗り越えて結婚するという、古典的なロマンス映画のフォーマットにのっとりながらも、1990年代としては非常に斬新な映画だったと思われる。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」で用意されていた最大の障壁は、ヒロインのスィムランの父親バルデーヴであった。バルデーヴは、20年前に親友とお互いの子供たちを結婚させて友情を血縁にするという約束をしており、今まさにそれを履行しようとしていた。ラージに恋したスィムランには、クルジートという許嫁がいたのである。バルデーヴは家父長の象徴みたいな人物で、約束の履行を自身の名誉に結びつけて考えていた。彼が約束を曲げて娘がクルジート以外の男性と結婚することを許すとは思われなかった。妻のラッジョーも、スィムランとラージのただならぬ仲を事前に察知するが、バルデーヴがそれを認めるとは思えず、娘にはラージとの結婚を諦めるように助言する。

また、ヒーローのラージはロンドンにおいて、バルデーヴの経営する売店でビールを半ば盗み取るように持ち去ってしまった過去があった。よって、ラージに対するバルデーヴの印象は最初から悪かったのである。

このような逆境でも、ラージは決して駆け落ち結婚という手段を採ろうとしなかった。彼は死んだ母親から、「正しい道は困難だが結果的に幸せになり、悪い道は易しいが結果的に不幸になる」と教えられていた。駆け落ち結婚ではなく、バルデーヴから認めてもらって、スィムランと結婚しようと努力する。

1980年代、テレビとビデオの普及により、ヒンディー語映画界は大きな打撃を受けていた。映画館で映画を観るのは、テレビとビデオが買えない貧しい人々が中心になってしまい、そういう層をターゲットにした単純な娯楽映画が主流になってしまった。だが、1990年代に入り、経済自由化もあって、新しい時代が訪れていた。ヒンディー語映画は家族向けのエンターテイメントとして生まれ変わり、映画館に経済力のある観客が戻ってきていた。この時代のヒンディー語映画は、家族を重視した映画作りを心掛けるようになり、その影響が「Dilwale Dulhania Le Jayenge」にも強く感じられる。

もし、若い男女向けの映画にしようと思ったら、駆け落ち結婚によって幕を閉じればよかった。だが、これでは家族を蔑ろにするストーリーになってしまい、家族向けエンターテイメントとして適切ではない。ラージは、駆け落ちではなく、両親から認められた結婚にこだわった。これならば家族が尊重されるし、インドの伝統的な価値観も守られる。映画の中では何度も「ヒンドゥスターニー(インド人)」という言葉が出て来ていた。これは、家族の価値が失われた西洋に対しての「インド人」であり、インド社会で受け継がれてきた伝統である。「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は、まだまだ恋愛結婚が主流ではないインドにおいて、若者がファンタジーとして求める恋愛結婚を、伝統的な価値観の枠内でギリギリ実現させた絶妙な物語なのである。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は、インド映画の様々なマンネリズムを確立した映画としても重要である。例えば、動き出した列車に走って乗るクライマックスは象徴的だ。既に乗っている側が手を差し伸べ、走る側がその手に捕まって乗る。ドラマチックすぎるほどドラマチックなシーンである。この形式のシーンはこの映画が初出ではないかもしれないが、このフォーマットを確立したのは間違いなく「Dilwale Dulhania Le Jayenge」だ。以後、様々な映画でパロディーまたはトリビュートされることになった。

別れ際、去って行く相手が自分の方を振り向くかどうかで、自分に好意があるかどうかを占うというシーンもヒンディー語映画ではよくある場面である。やはり「Dilwale Dulhania Le Jayenge」が初出ではないかもしれないが、この映画がおまじないに近いこの信条をインド人の間に広めたといっていいだろう。

そして菜の花畑のシーン。黄色い絨毯の中で抱き合う男女の図像は「Dilwale Dulhania Le Jayenge」の商標と言っても過言ではない。後に様々な映画でモチーフにされている。

この映画がインド社会に与えた影響も計り知れない。例えば、ヒット曲「Mehndi Laga Ke Rakhna」のダンスシーンでカージョルは緑色のレヘンガー・チョーリーを着ていたが、これは当時は有り得ないファッションであった。パンジャーブ地方では、花嫁の着る服は赤かマルーンかピンクと決まっていたからだ。しかし、デザイナーのマニーシュ・マロートラーが緑を押し通した。これがインド人にも受け、以降、結婚式で緑色の花嫁衣装が人気になった。興味深いことに、カージョル自身も自分の結婚式で緑色のサーリーを着た。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」の後半ではカルワー・チャウト祭が描かれている。カルワー・チャウトの日、既婚女性は夫の健康と長寿を願って日の出から日没まで断食をし、夜空に月が出たら、夫から断食明けの水と食事をもらう。夫にスィムランとクルジートの婚約式と結婚式の間にちょうどカルワー・チャウト祭が来たという設定で、スィムランはクルジートではなくラージに断食明けの水と食事をもらおうとしていた。名シーンが多い「Dilwale Dulhania Le Jayenge」の中でも、カルワー・チャウトのシーンは白眉とされている。カルワー・チャウト祭は元々はパンジャーブ地方を中心にした北西インドの祭りだったが、前年度の大ヒット作「Hum Aapke Hain Koun..!」(1994年)やこの「Dilwale Dulhania Le Jayenge」などで繰り返し映像化されたことで全国的に広まったとされている。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は、映画そのものもヒットしたが、音楽でも歴史に名を残す傑作になっている。今でも結婚式の定番ソングとして愛されている「Mehndi Laga Ke Rakhna」をはじめ、「Tujhe Dekha To」、「Mere Khwabon Mein」、「Ghar Aaja Pardesi」など、名曲ばかりである。さらに、ストーリーと音楽の親和性が非常に高いのも注目される。インドの傑作映画に共通する特徴ではあるが、「Dilwale Dulhania Le Jayenge」についても、歌詞がストーリーを引き立て、ストーリーが歌詞を引き立てる相乗効果がある。また、「Tujhe Dekha To」のイントロで流れる印象的なマンドリンのメロディーが映画の至る所でリフレインされ、統一感が生まれている。

ラージがスィムランの結婚式でお手伝いをする後半のシーンは、パンジャーブ地方に伝わる悲恋物語「ヒールとラーンジャー」を思わせるものだ。また、スィムランとの仲が発覚した後、彼女を置いて一人で去って行くところは、「Devdas」(2002年)を想起させるものがあった。デーヴダースはあまり褒められるような性格ではなく、特にパーローを残して一人で去って行ってしまったあたりは彼の弱さを強調している。だが、デーヴダースもラージのように、駆け落ちを選ばず去って行ったのは、家族を尊重するあまり、家族の心変わりを期待しての行動だったのかもしれない。

名台詞も多い映画だ。ラストシーンでアムリーシュ・プリー演じるバルデーヴが、列車に乗って去って行こうとするラージを追い掛けようとするスィムランの手を一旦掴んだ後、放す瞬間に投げ掛ける「जा, सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी(行け、スィムラン、行け。自分の人生を生きろ)」は慣用句化しているほど有名な台詞である。また、「बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं(大きな国では、こんな小さなことはいくつも起こるものさ)」も「Dilwale Dulhania Le Jayenge」を代表する台詞である。

ラストの印象的な駅のシーンは、実在するアープター(Apta)駅で撮影された。ただ、この駅は実はパンジャーブ州にはなく、ヒンディー語映画産業の拠点ムンバイーを擁するマハーラーシュトラ州の駅である。ヒンディー語映画界の映画メーカーたちにロケ地として人気の駅のようで、「Swades」(2004年)、「Bunty Aur Babli」(2005年)、「Rang De Basanti」(2006年)など、多くの映画のロケ地になっている。

「Dilwale Dulhania Le Jayenge」は、公開から何十年も経っているが、その面白さと重要性は微動だにしない不朽の名作である。公開から連続して上映され続けており、既に1,200週以上のロングランとしてギネスブック記録を更新し続けている。ヒンディー語映画を語ろうと思ったら絶対に外せない映画であり、全てのインド映画ファン必見の最重要作品である。