「Pather Panchali」(1955年/邦題:大地のうた)で有名なサティヤジト・ラーイ(サタジット・レイ)は、アジアにおいて黒澤明と並び称される映画監督とされ、日本の映画愛好家たちからも一目置かれた存在だ。日本ではあまり知られていないかもしれないが、実はラーイは作曲家、イラストレーター、書道家、そして、小説家としても知られており、多数の小説を著している。

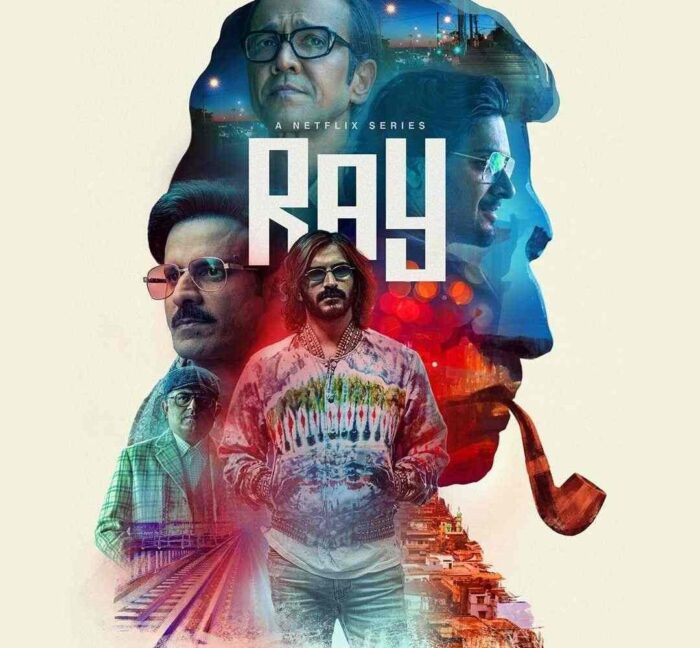

2021年6月25日からNetflixで配信されている「Ray」は、ラーイの短編小説を原作としたヒンディー語のドラマシリーズである。3人の監督が4話を撮っている。このブログでは基本的に映画しか取り上げておらず、ドラマは批評対象から外しているのだが、「Ray」については、各エピソードが1時間ほどの独立した物語となっており、それぞれを長編映画と見なすこともできるし、これら4話をひとつのオムニバス形式の映画と受け止めることも可能であるため、ここで全4話をまとめて取り上げたい。

ちなみに、あらすじは結末まで触れていないが、解説部分はネタバレとなっているので注意していただきたい。

まず、第1話の題名はは「Forget Me Not」。ラーイの「Bipin Chowdhury-r Smritibhrom(ビピン・チャウダリーの記憶喪失)」を原作としており、シュリージト・ムカルジーが監督をしている。キャストは、アリー・ファザル、シュルティ・メーナン、シュエーター・バス・プラサード、アニンディター・ボース、ニーラジ・プローヒト、ヤテーンドラ・バフグナー、ガヴィン・メタラカなどである。

舞台はムンバイー。主人公のイプスィト・ナーイル(アリー・ファザル)は、コンピューター並みの記憶力を持った実業家で、パートナーと立ち上げた会社を大企業に成長させ、起業家賞も受賞した。だが、ある晩、バーで見知らぬ女性リヤー(アニンディター・ボース)から話しかけられ、記憶にないアウランガーバードでの過去の思い出を持ち出されたことで、自身の記憶力に疑いを持ち始める。周囲の人々に聞くと、どうやら2年前の誕生日あたりにアウランガーバードに行ったようだった。交通事故に遭ったり、妻に過去の浮気がばれて別居状態となったりと、プライベートでのアクシデントも続き、イプスィトの精神は蝕まれ始める。

自身の記憶力に圧倒的な自信を持っている実業家が、その記憶力に疑いを持ち始めたことで破滅の道へ向かい始めるというサイコスリラーである。

題名の「Forget Me Not」は、「私を忘れないで」という意味だが、これは当然、認知症に蝕まれつつあることを怖れる主人公の精神を表しているのと同時に、ワスレナグサの英語名でもあり、それは物語の重要な小道具としても登場していた。

最後にあっと驚く種明かしがある、と言いたいところだが、ラーイの生きていた頃ならいざ知らず、あらゆる筋のサイコスリラーが溢れかえっている現代においては、それほどユニークな結末とは言えなかった。結局、イプスィトの記憶力は正常で、彼との間にできた子供を強制的に堕胎をさせられたことで彼に恨みを抱くようになった女性従業員マギー(シュエーター・バス・プラサード)が、彼の周囲の人々を巻き込んで演技をしていたというのがオチである。

イプスィトの身に次々と不幸が起こるのだが、その内、彼に実害があったのは、交通事故と妻の別居である。これら2つの出来事が彼の精神を不安定にさせる直接的な原因となった。これらは認知症が遠因ではあるのだが、さすがにマギーらが仕組むことのできるようなものではなかった。そこまで仕組んだとしたら、行き過ぎた復讐劇である。また、もしマギーがイプスィトに復讐したいのなら、かつてイプスィトが自分と浮気していたことを、彼の妻アムラー(シュルティ・メーナン)に明かせばいいだけのことではなかろうか、とも感じた。

もうひとつ突っ込み所もあった。イプスィトはリヤーとアウランガーバードやアジャンター石窟寺院へ行ったとのことだったが、映像に登場したのはエローラのカイラーサナータ寺院であった。別にアジャンターでなければならない理由はなかったので、台詞の中でもエローラにしておけば良かったのではなかろうか。

主演のアリー・ファザルは、「3 Idiots」(2009年/邦題:きっと、うまくいく)や「ヴィクトリア女王 最期の秘密」(2017年)などに出演していた男優で、精神を蝕まれて行く切れ者の実業家をよく演じ切っていた。

第2話の題名は「Bahurupiya」。原作は「Bahurupi」。バフルーピヤーとは、変装をして人々を楽しませる大道芸人のことである。監督は第1話と同じシュリージト・ムカルジー。主演はケー・ケー・メーナン。他に、ラージェーシュ・シャルマー、ビディター・バーグ、カラージ・ムカルジー、ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤなどが出演している。

舞台はコールカーター。会社勤めをし、メイクアップアーティストもするインドラーシーシュ(ケー・ケー・メーナン)は、懇意にしていた祖母から莫大な遺産と変装の極意が記された本を相続する。インドラーシーシュはその変装術を使って、まずは自分に冷たく当たっていた上司スレーシュ(ラージェーシュ・シャルマー)に復讐し、次に恋心を抱いていた女優デーバシュリー(ビディター・バーグ)を口説いてセックスする。

その頃、コールカーターには、顔を見ただけでその人の未来を予言するピール・バーバー(ディビエーンドゥ・バッターチャーリヤ)が来ていた。インドラーシーシュは変装してピール・バーバーに会いに行くが、変装していることを見透かされてしまう。そこで、逃亡中だったレイプ犯ラーケーシュ・スィンに変装して再びピール・バーバーを訪れる。

素顔のままではうだつの上がらない男が、変装し別のペルソナを手に入れることで、自分の欲望のままに動くことができるようになるが、それが結局は自分の首を絞めることになる、というアイデンティティー・クライシスの物語だった。

まずは主役インドラーシーシュを演じたケー・ケー・メーナンを賞賛したい。変装状態の演技は、変装後の姿の俳優が演じていることもあれば、ケー・ケー・メーナン自身が特殊メイクをして演じているシーンもあった。上司のスレーシュに変装しているときは、スレーシュ役のラージェーシュ・シャルマーがそのまま演じていたが、それ以外はケー・ケー・メーナンが演じていたと見ていいだろう。それぞれのペルソナになりながらも、インドラーシーシュとしてのペルソナも香らせなければならず、難しい演技であった。「Bahurupiya」は、演技を魅せる物語だったと言える。

変装をし、新たな人格を作り出すことを、劇中では、神になるのに等しい行為としていた。それは元々、特殊メイクの達人だった祖母の言葉であったが、その技術を受け継いだインドラーシーシュもそう思い込むようになった。インドラーシーシュは信心深い人間で、それまでは神様を畏れて生活していたが、特殊メイクの極意を得た後は、神様を信じることを辞め、自分が神だと思い出す。

自分をいじめていた上司に復讐したり、惚れていた女優を口説いたりするところまではまだ良かったが、透視能力を持つピール・バーバーを変装術で試してみようと思ったことで、彼は失敗を犯す。変装したつもりだったが、ピール・バーバーの前で変装を否定し続けたために、変装後の顔が本物となってしまう。しかもレイプ犯に変装するという悪手を取ったことで、彼は群衆から追われる身となってしまい、最後は不幸な終わり方となる。

この結末を、ピール・バーバーの起こした奇跡と捉えるか、神に立ち向かった人間の憐れな末路と捉えるか、どちらかだと思うが、現実には起こり得ない現象を現実の出来事として組み込んだために、お伽話か、あるいは「世にも奇妙な物語」的な安っぽさがにじみ出てしまったのは残念なことだった。

ちなみに、劇中では、19世紀のペルシア語・ウルドゥー語詩人ミルザー・ガーリブ作とされる以下のガザル詩が引用される。この映画のプロットに沿った詩ではあり、非常に巧みな引用ではあるが、実はガーリブのものではないと言われている。

امر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا

دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ صاف کرتا رہا

Umr Bhar Ghalib Yahi Bhool Karta Raha

Dhool Chehre Pe Thi Aur Aaina Saaf Karta Raha生まれてこの方、ガーリブよ、この間違いを犯して来た

顔に汚れがあったのに、鏡を磨き続けて来た

第3話は「Hungama Hai Kyon Barpa(なぜ騒ぐのか)」。原作は「Barin Bhowmik-er Byaram(バリン・ボウミクの治療)」。監督は「Ishqiya」(2010年)のアビシェーク・チャウベー。主演はマノージ・バージペーイー。他に、ガジラージ・ラーオ、ラグビール・ヤーダヴ、マノージ・パーワーなどが出演している。

ムサーフィル・アリー(マノージ・バージペーイー)は有名なガザル歌手で、ボーパールからデリーに列車で移動していた。同じコンパートメントになったのは、アスラム・ベーグ(ガジラージ・ラーオ)という元レスラーだった。だが、話している内に、ムサーフィルは彼と10年前に列車で同室となったことを思い出す。 10年前、ムサーフィルはラージューという名の無職者だった。その頃、アスラムはスポーツジャーナリストで、クシュティー雑誌に記事を書いていた。アスラムが彼に見せたのは、「クシュバクト(幸運)」という名の懐中時計だった。その美しさに目を奪われたラージューは時計を盗んでしまう。罪の意識に苛まれたラージューは医者(ラグビール・ヤーダヴ)のところへ行く。医者は窃盗症と診断し、彼に別の病に罹るように助言する。以降、彼は「ムサーフィル」を名乗ってガザル歌手となり、売れっ子となったのだった。

ほぼ全編が列車のコンパートメントの中で、会話を中心に進む。だが、脚本が秀逸で、全く退屈しない。オチも軽快だった。マノージ・バージペーイーとガジラージ・ラーオの演技も素晴らしかった。

マノージが演じるムサーフィルは有名なガザル歌手という設定である。彼の顔や声はよく知られており、道を歩けば人々からサインを求められるというほど人気だ。ジャグジート・スィンやメヘンディー・ハサン辺りがモデルになっていると思われる。ガザルというのは詩の形態でもあるが、音楽の世界では、演歌のようなポピュラーミュージックの一種のことを言う。インド人にとても人気のあるジャンルだ。ムサーフィルの話す言葉には修辞的なウルドゥー語が多用されており、彼の詩的な素養を醸し出していた。

一方、ガジラージ演じるアスラムは、かつて有名なレスラーであったが、現代の人々で彼のことを覚えている者はわずかであった。その状態は10年前のシーンでも現代のシーンでも変わらなかったが、見た目は随分変わっていた。ダーラー・スィンという実在のインド人レスラーに背骨を折られて引退したというエピソードを持っている。彼は引退後、スポーツジャーナリストとして第二の人生を始めたが、そのきっかけを与えてくれたのが、「クシュバクト(幸運)」という名の懐中時計だと信じていた。

ムサーフィルとアスラムは全く別の世界に生きており、二人の会話はよくすれ違う。例えば、ムサーフィルは、有名なガザル歌手グラーム・アリーからもらった指輪をアスラムに見せるが、アスラムは音楽の世界のことなどほとんど知らず、クリケット選手のグラーム・アリーのことだと勘違いする。

だが、二人には共通点があった。それは窃盗症という病気である。ムサーフィルは子供の頃に盗みを覚え、その後もありとあらゆる物を盗むようになってしまっていた。クシュバクトを盗んだことで、彼はとうとう罪の意識に押しつぶされ、医者に受診する。医者は、「病でもって病を治す」という方針の下、彼に詩作と音楽で身を立てることを勧める。こうして彼はムサーフィル・アリーとして有名となったのだった。

一方、アスラムはオールドデリーにある盗品を返す場所「ルー・サファー」に盗んだ物を返すことで自分の病と向き合っていた。アスラムは、ムサーフィルが同じ病気だと知り、彼にその店を紹介する。結局、クシュバクトも盗品であり、おそらく彼はルー・サファーにそれを返しに行く途中でムサーフィルに盗まれたのだろう。実は彼はその懐中時計に全く愛着を持っていなかった。

何らかの物を持つことで突然その持ち主の運命が好転する、というようなことは本当は存在しない。ムサーフィルも、クシュバクトを手に入れたからガザル歌手として成功したのではなく、ガザル歌手になろうと決意して才能を磨いたからであったし、アスラムがジャーナリストとしての仕事に行き詰まるようになったのも、おそらくクシュバクトを失ったこととは別の要因があったのだろう。

そんな教訓を、巧みな脚本、台詞回し、そして演技によって、軽快に教えてくれるのが、「Hungama Hua Kyon Barpa」であった。この「なぜ騒ぐのか」という意味の題名も、表向きは劇中でムサーフィル・アリーが歌う歌曲の歌詞の一節であったが、裏には、懐中時計を巡って罪の意識に悩まされる主人公の取り越し苦労が込められていたと感じた。

第4話は「Spotlight」。同名の原作を元にしている。監督は「Mard Ko Dard Nahi Hota」(2019年/邦題:燃えよスーリヤ!!)のヴァサン・バーラー。主演は「Mirzya」(2016年)のハルシュヴァルダン・カプール。「Mard Ko Dard Nahi Hota」のヒロイン、ラーディカー・マダンが出番は少ないが重要な役で出演している他、チャンダン・ロイ・サンニャル、ラヴリーン・ミシュラー、アーカーンクシャー・ランジャン・カプールなどが出演している。

ハンサム男優のヴィクラム・アローラー(ハルシュヴァルダン・カプール)は、撮影のためにラージャスターン州の高級リゾートホテルに宿泊していた。そのホテルにはかつてマドンナが泊まったことがあり、ヴィクラムはマドンナが泊まった部屋を特別に予約してもらっていた。ヴィクラムは、映画評論家から「容姿しか取り柄がない」と言われたことを気にしていた。 翌日、ヴィクラムは突然部屋を変更される。ヴィクラムのお気に入りだった、マドンナが泊まった部屋には、代わりに宗教指導者ディーディー(ラーディカー・マダン)が泊まるということだった。部屋を追い出されたことに気を悪くしたヴィクラムは、撮影でもいい演技ができなくなる。恋人のアヌヤー(アーカーンクシャー・ランジャン・カプール)が駆けつけてくれたが、彼女もディーディーの信徒だったことにショックを受ける。

人間は自分の容姿にコンプレックスを抱きがちだが、その多くは、劣っている部分を気にするものだ。だが、主人公のヴィクラムは、容姿が優れていることにコンプレックスを抱いていた。彼は俳優であり、俳優になれたのもその容姿のおかげだと言えるが、俳優を続ける上で、「容姿しか取り柄がない」という評価が、彼の心を深く傷付けていた。ヴィクラムは、見てくれだけの俳優でないことを何とかして証明したいと思い、焦燥感を抱いていた。その焦燥感が、ますます彼の輝きを失わせることとなっていた。また、彼はスタートアップ企業に素人判断で投資をしてしまい、金銭的にも困窮していた。

ヴィクラムのハンサムな容姿の中でも、彼の眼差しは特にトレードマークであった。だが、彼がラージャスターン州でのロケで直面することとなる宗教指導者ディーディーも、その眼差しに神々しさがあると言われ、信徒から担ぎ上げられている存在だった。ヴィクラムの周囲の人々も皆、ディーディーの信徒であり、彼はディーディーに嫉妬を抱くようになる。

つまり、ヴィクラムは、自分の容姿やその色気のある視線にプライドを抱いていたものの、それだけの俳優ではないことを証明したがっていた。その一方で、自分の視線よりもさらに神々しい視線を持つとされるディーディーの存在を知り、自信を失う。彼は2つの方向からプレッシャーを受けていたと言える。

そんなヴィクラムがとうとうディーディーと対面することになる。意外にもディーディーは若い女性で、しかもかなりオープンかつカジュアルな人間だった。ディーディーもヴィクラムと同じようなコンプレックスを抱えていた。彼女は孤児院で育ったが、色白だったため、施設の中で性的な対象とされがちであった。彼女は事件に巻き込まれる前に施設を逃げ出し、あちこちを彷徨うが、その中でヴィクラムの出演する映画に出会い、「眼差し」で相手に向き合う術を習得する。その後、あれよあれよと言う間に宗教指導者に担ぎ上げられ、現在の姿があった。そんな経緯があったため、ディーディーはヴィクラムの大ファンであった。

ディーディーはヴィクラムの支援を受け、もしくはヴィクラムを操り人形にし、ホテルから逃亡して米国へ渡る。また、ディーディーとの出会いをきっかけにヴィクラムは自信を取り戻し、撮影でも最高の演技をすることができるようになる。

自分の欠点をコンプレックスに感じる主人公の物語は多いが、自分の長所をコンプレックスに思う主人公の物語というのはユニークだった。人は短所ゆえに悩み、長所ゆえに悩む複雑な生き物だ。だが、コンプレックスが短所であれ長所であれ、その解決法は、自分をありのままに受け容れることである。ヴィクラムもディーディーとの出会いによって自分を取り戻し、ディーディーもヴィクラムとの出会いによって思い切って米国に高飛びする勇気を手にする。

ディーディーがヴィクラムを盾にしてホテルを逃げ出すシーンでは、念力のような、「スター・ウォーズ」のフォースのような、超能力的なパワーが発揮される。また、思い悩んだヴィクラムがドラッグを摂取し、幻覚を見るシーンもある。だが、それらのシーンを除けば、非常に地に足の付いた心理劇であった。どうもサティヤジト・ラーイの小説は、現実と非現実が入り交じるような作風であることが多いようだ。

ヴィクラムを演じたハルシュヴァルダン・カプールの演技も良かったが、限定的な出演ながら、ディーディーを演じたラーディカー・マダンの演技は頭一つ抜きん出ていた。ヴィクラムのファンだと言いながら、本人を前に、ストレートな物言いと台詞回しで彼を圧倒しており、類い稀な演技力を感じた。

ちなみに、その場面でディーディーが引用するカビールの詩は以下のものである。

हद हद करते सब गए बेहद गयो न कोइ

अनहद के मैदान में रहा कबीर सोइ境界があると皆は言い、誰もその向こうへ行こうとしない

境界のない広場に、いるのはカビールだけ

全体を通して、知能、精神、本能などに関わる、人間の心理状態に迫った作品のアンソロジーだといえた。第1話では認知症、もしくは認知症を患ったことを怖れる心理、第2話では、ペルソナ(仮面)をかぶることで本当の自分を発散させようとする心理、第3話では窃盗症と贖罪の意識、第4話ではコンプレックスが主題になっていたと言える。20世紀を生きたサティヤジト・ラーイの小説が原作となっているものの、完全な映画化ではなく、現代に物語を置きかえて翻案して作られている。だが、人間の心理に大きな進化はなく、半世紀前に書かれた物語が現代にも通用することが証明されていた。

舞台となる場所も意図的にインドの様々な都市に振り分けられていた。第1話はムンバイーやアウランガーバードなど、マハーラーシュトラ州の都市が舞台となっていたし、第2話はサティヤジト・ラーイ所縁のコールカーターが舞台だった。第3話はマディヤ・プラデーシュ州の州都ボーパールから首都デリーへ向かう列車の中が舞台であったし、第4話はラージャスターン州が舞台だった。それぞれ地方色が出ていたかというと、必ずしもそういう訳ではないが、インド各地の具体的な地名が出て来ることで、よりリアルな物語になっていたと感じられた。

キャスティングについては、主に若手にチャンスが与えられていたと思う。最も有名な俳優は第2話の主演ケー・ケー・メーナンと第3話の主演マノージ・バージペーイーで、両人とも確立した演技派俳優である。4話とも男性キャラ中心の物語ではあったが、第4話などはディーディーを演じたラーディカー・マダンが際立っており、自身の存在感をアピールできていた女優もいた。

あえて4話の中に優劣を付けるならば、第3話が白眉である。ほとんど密室劇ながら、スリルとサスペンスに満ちた1時間の小話を作り出すことに成功していた。さすが、名作「Ishqiya」のアビシェーク・チャウベー監督の作品である。第1話と第2話を撮ったシュリージト・ムカルジーはベンガル語映画界で活躍する人物で、彼の作品が初めて観た。

インド映画の巨匠サティヤジト・ラーイが書いた小説を原作にした、複数の監督による競作は、ラーイの世界を広く理解する手掛かりにもなるし、純粋にインドの映画監督たちの新しい魅力に気付くチャンスにもなる。「Season 1」とのことだが、今後もシリーズ化されて続いて行くのか、期待して待ちたい。