今年のヒンディー語映画界は、去年の駄作連発どん底状態と比べたらヒット作にも恵まれ、何とか上昇の兆しが見えてホッとしている。もう今年もあと残すところ1ヶ月となり、そろそろ今年のヒンディー語映画界を総括してもいい頃だ。今年は何と言っても8月に公開された「Koi… Mil Gaya」(2003年)が大ヒットを飛ばし、これ以上のヒット作は年内には望めないだろう・・・と思っていたら、やって来ました、今年最後の期待作「Kal Ho Naa Ho(明日があろうとなかろうと)」。キャスト、スタッフ、ポスター、予告編などから判断する限り、期待が持てそうだった。これを観ずして2003年のヒンディー語映画は語れない。そして全世界のインド映画ファン待望の「Kal Ho Naa Ho」が遂に本日(2003年11月28日)から公開され始めた。

マニアと思われると嫌だが(もう既に思われているだろうが)、僕はこの期待作を公開初日の初回に見る光栄にあずかった・・・というより、昨日わざわざグルガーオン(自宅からバイクで30分ほど)まで行って座席を予約したのだが。PVRグルガーオンの朝10:45の回を見たので、おそらく全インドでもっとも早くこの映画を観た一人になっただろう(他の映画館は早くても11時~11時半が初回だ)。別に誰よりも早くこの話題作を見てやろうと躍起になっていたわけではなく、ただこの週末三連休を前にして、単にこの回のチケットしか手に入らなかったからだ。明日から期末テストで、今日は個人的に休日だったことも幸いした。まさに題名通り「明日があろうとなかろうと」、テスト勉強を犠牲にして映画を観たのであった。そしてその選択は、テストの出来を抜きにして、映画の出来から判断するならば、正しすぎる選択だった。結論から言えば、「Koi… Mil Gaya」が霞んで見えるほどの名作中の名作だった。

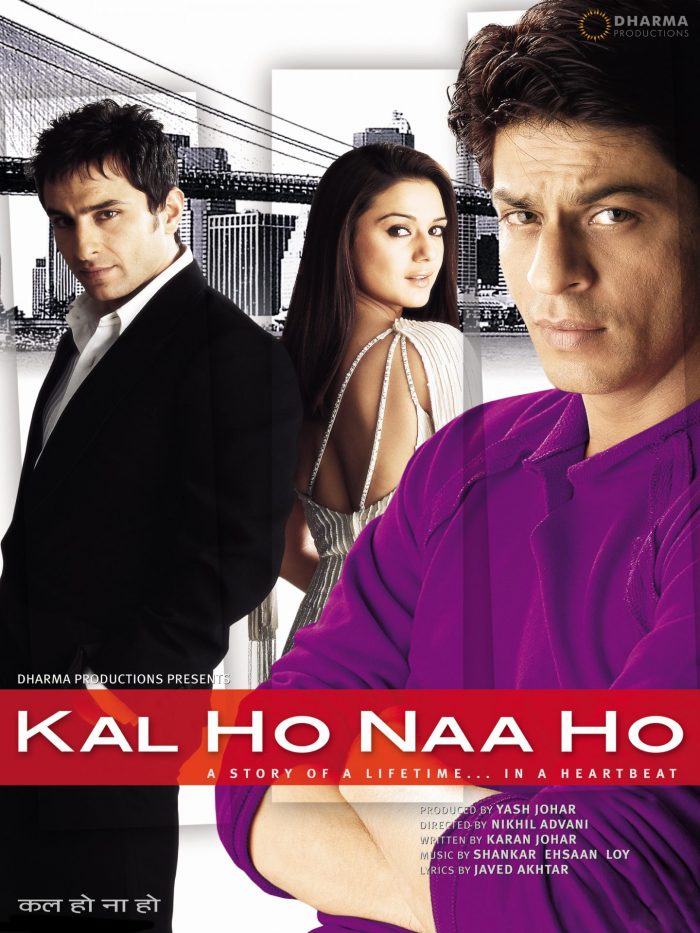

プロデューサーはヤシュ・ジョーハル、監督はニキル・アードヴァーニー(新人)、脚本はカラン・ジョーハル、音楽はシャンカル=エヘサーン=ロイ、振付はファラー・カーン。キャストはジャヤー・バッチャン、シャールク・カーン、プリーティ・ズィンター、サイフ・アリー・カーンなど。その他、サンジャイ・カプールとソーナーリー・ベーンドレーが特別出演する。ヤシュ・ジョーハルとカラン・ジョーハル親子は、「Kuch Kuch Hota Hai」(1998年)や「Kabhi Khushi Kabhie Gham」(2001年/邦題:家族の四季 愛すれど遠く離れて)など、超ヒット作を次々に送り出すヒットメーカーである。その他のキャスト、スタッフも精鋭揃いだ。

舞台はニューヨーク。大学生のナイナー(プリーティ・ズィンター)は、家庭の問題によっていつしか笑うことを忘れていた。彼女の父親は自殺し、クリスチャンの母親ジェニファー(ジャヤー・バッチャン)と、パンジャーブ人の祖母の間には言い争いが絶えなかった。弟は足が不自由で、母親が養女にした妹のジヤーは祖母に忌み嫌われていた。父親が遺したレストランは母親が何とかしていたが、経営がうまくいかず、負債を抱えていた。彼女の唯一の心の拠り所は、クラスメイトのグジャラート人ローヒト(サイフ・アリー・カーン)だった。ローヒトは金持ちでハンサムでプレイボーイだったが、おっちょこちょいで根が優しい男だった。ローヒトはナイナーに恋心を抱いていたが、二人の仲は親友に過ぎなかった。 そんなある日、向かいの家にアマン(シャールク・カーン)というやたら陽気なインド人がやって来た。アマンは誰にでも分け隔てなく笑顔を振りまき、いつの間にか全ての問題を解決するという不思議なオーラを持っていた。ナイナーは最初強引なアマンを避けていたものの、一緒に母親のレストランを支えている内に彼を恋するようになる。彼女の顔にもいつの間にか微笑みが溢れるようになっていた。一方、ローヒトと親しくなったアマンは、彼のナイナーに対する心を理解し、二人の仲を取り持とうとする。ところが、ローヒトがナイナーに告白しようと思った日、ナイナーはローヒトに、アマンへの恋心を打ち明ける。ローヒトは何も言うことができず、逆にナイナーの恋を応援してしまうという駄目男振りであった。しかもアマンに電話をし、ナイナーが彼のことを好きであることを伝える。 ナイナーは気持ちを打ち明けるためにアマンの家を訪れる。ところが、アマンは1枚の写真を見せる。そこにはアマンと花嫁衣裳をした女性が写っていた。「これはプリヤー。僕の妻だ。」アマンはナイナーに何気なく伝える。アマンは夫婦喧嘩して家を出た妻を追ってニューヨークまで来たと言う。それを知ったナイナーはショックを受け、アマンの家を後にする。しかし、アマンも涙を流す。アマンの母親が「お前はナイナーのことが好きなんだろ」と言うと、アマンは叫ぶ。「人生で初めて愛することができる女性に会ったよ。でも僕の命はあと少ししかないんだ!」アマンは心臓病を患っており、あと少しの命だった。実はナイナーに伝えたことは嘘で、プリヤーは彼の妻ではなく、医者だった。アマンは、自分がナイナーと結婚しても彼女を不幸にするだけであることから、ローヒトとナイナーを何とか結婚させようとする。 ローヒトはナイナーの本心を聞いてショックを受けていたが、アマンが彼に「6日で女をものにする方法」を伝授する。アマンの言われた通りにローヒトが行動する内に、ナイナーはローヒトの気持ちを知り、それを受け容れることができるようになる。遂にローヒトはナイナーにプロポーズし、彼女はそれを承諾する。二人の婚約式が行われ、結婚式も間近に迫っていた。また、アマンはナイナーの母親と祖母の争いも解決する。なんと養女のジヤーは、自殺した父親の愛人の子供だった。ジェニファーは夫の愛人の子供を、夫の不倫に対する憎悪を乗り越えて養女にして育てていたのだった。祖母もそれに感動し、ジェニファーとジヤーを愛するようになる。 しかし、アマンの死期は刻一刻と近づいていた。ローヒトとナイナーが買い物をしているときに、二人は偶然プリヤー(ソーナーリー・ベーンドレー)に出会う。プリヤーは本当の夫アバイ(サンジャイ・カプール)と一緒だった。アバイは二人に、アマンの病気のことを話してしまう。アマンの病気、アマンの死期、アマンの愛、アマンの友情を知った二人はとまどう。アマンは本当はナイナーのことを愛していた。しかし病気のことを隠し、愛する女性の将来の幸せのことを思って、ローヒトとナイナーをくっつけたのだった。何という嘘つき、そして何という自己犠牲の思いやりだろうか。しかし2人はアマンの気持ちと命を無駄にしないためにも、結婚することに決める。 ローヒトとナイナーの結婚式の日、アマンは倒れる。病院に運ばれたアマンは、ローヒトに「次に生まれて来るときは、ナイナーはオレに譲れよ」と言って息を引き取る。アマンは短い間に、ナイナーに、笑うこと、愛すること、生きること、全てを教えてくれたのだった。

素晴らしいの一言に尽きる。全体としては悲しいストーリーだが、その中にも笑いと感動と遊び心が溢れ、それらが心地よい調和を保っている。3時間の映画だったが、一生映画を観たような気分になる。映画館を出るときに誰かが「泣きすぎて頭がおかしくなっちゃうわ!」と叫んでいたが、まさにその通り、涙なしでは見られない、インド映画至高の傑作だった。「Kabhi Khushi Kabhie Gham」の涙は何となく強制的に泣かされている感じだったが、「Kal Ho Naa Ho」の涙はもっと完成度が高い感じがした。また、これほどニューヨークが美しく描かれている映画も他にないかもしれないとまで思うほど、映像がきれいだった。

まずは不幸な日常を送るナイナーの姿が描かれる。ナイナーは眼鏡をかけ、お堅い外見、そしていつも何かとカッカ怒っている女子大生だった。彼女の家族はパンジャービーでスィク教だったが、母親はクリスチャンで、イエス・キリストとグル・ナーナクの肖像がまるで睨み合うかのように壁にかかっているような家庭だった。母親が養女にしたジヤーも争いの元だった。それら全てがアマンの登場により一変する。アマンはミュージカル「Pretty Woman」と共に派手に登場する。この歌はロイ・オービンソンの有名な同名曲のパンジャービー&ヒンディー・リミックス・バージョンだ。ぶっ飛ぶこと間違いなし。アマンの影響により、ナイナーは眼鏡をかけるのをやめ、いつしか笑うようになり、そして恋を知った。自分が不幸なときは、他人の幸せを見るとイライラする。しかし自分が幸せなときは、他人の幸せを見ても自分までもっと幸せになるものだ。そんな心境の変化が、ミュージカル「Kuch To Hua Hai」で描かれる。

アマンはナイナーだけでなく、全ての人々の心をつないだ。アマンはジェニファーのレストランの一大改革を打ち出す。彼女のレストラン「Cafe New York」は、サンドイッチなどを出すニューヨークでは何の変哲もないレストランだったが、最近向かいにできた中国人経営の中華料理店に客を奪われていた。そこでアマンは、ジェニファーのレストランをインド料理レストラン「Cafe New Delhi」にする改革を打ち出した。近所総出で店内を改造(このとき流れる音楽が大ヒット映画「Lagaan」(2001年)の「Chale Chalo」だからおかしい)、それが大ヒットして、たくさんの客を呼び込むことになる。

アマンに気持ちを打ち明けることを決意したナイナー。ところが、アマンに妻がいることを知り、彼女は失恋の味も知ることになる。それはナイナーのクラスメイト、ローヒトも同じだった。ローヒトはナイナーのことが好きだったが、ナイナーはアマンが好きであることを知り、失恋を味わっていた。彼にはナイナーの心の痛みがよく理解できるし、一度誰かを好きになった彼女が、簡単に他の人を好きになれない気持ちもよく理解できたから、余計つらいのだった。

だが、アマンは実は独身だった。アマンは心臓病で死期が迫っており、ナイナーと結婚しても彼女を不幸にするだけであることを知っていた。だから彼は、既婚だと嘘をついたのだった。この場面は観客もエッと驚くところだ。プリヤーは伏線としてチラホラと登場していたのだが、てっきりアマンの妻だと観客も思い込んでしまうような描写のされ方だったからだ。しかし実際は彼女はアマンの親友であり、医者に過ぎなかった。そしてこのとき初めて観客は、映画の題名「明日があろうとなかろうと」に込められた真の意味を悟る。

アマンはナイナーの幸せを考え、ローヒトとナイナーを何とかくっつけようとあれこれ奔走する。ローヒトは失恋して落ち込んでおり、アマンに対する感情も複雑だった。ローヒトはアマンに「お前だってナイナーのことが好きなんだろ」と言う。「ああ、好きさ。もし独身だったらオレが彼女にプロポーズしたさ。でもオレには妻がいるからそれはできない。だからお前に6日で女をものにする方法を教えてやるのさ!」アマンは嘘とも本当ともつかないことを口にして彼を説得し、作戦を開始する。そして本当に6日でナイナーはローヒトに気持ちを動かされる。ただ、ローヒトがナイナーにプロポーズするシーンは、この映画中唯一しらける場面である・・・。とにかく、ナイナーはローヒトと結婚することを承諾する。

僕はよく知らないのだが、どうもパンジャーブ人とグジャラート人の間には何か歴史的軋轢があるように思えた。ナイナーの家はパンジャーブ、ローヒトの家はグジャラート。それがナイナーの祖母には少し気に食わなかったようだが、とにかく婚約式はグジャラート文化とパンジャーブ文化のミックスで盛大に行われる。つまり、ガルバー(スティック・ダンス)とバングラー(パンジャービー・ダンス)である。このときに流れる「Maahi Ve」は映画中もっとも盛り上がる場面で、なんとラーニー・ムカルジーやカージョルが一瞬だけ出演する。そういえばウダイ・チョープラーやラージパール・ヤーダヴも他のシーンで一瞬だけ出ていた。だが、アマンは踊っている最中に発作が起こって倒れる。そのときは彼の病気のことはばれなかったが、ローヒトとナイナーは偶然出会ったプリヤーと彼の夫から、アマンの病気のことが知れてしまう。

ナイナーのことを愛しながら、自分の死期が近いことを悟り、ローヒトとナイナーの仲を取り持つアマン、アマンのことを愛しているナイナーを愛し、アマンの助けを借りて彼女との結婚が実現したものの、アマンが実は独身で、彼女のことを愛していることを知るローヒト、そして愛する人がもうすぐ死ぬ運命であることを知るナイナー、この3人の激動の心境が、この映画のもっとも核となる部分である。この中でも特にローヒトの感情に僕は心を動かされる。自分の愛する女性が、他の男を愛していることを知り、さらにその男が、自分の恋を実現させてくれた。しかしその男はすぐに死ぬ運命にあり、しかも本当はその女性のことを愛していた。それを知ったときには、ローヒトは男としてアマンには全くかなわないことを悟ったと思う。死を前にした人間が、ここまで陽気で寛大になれるかどうか、自分の愛する女性を、他の男に託せるかどうか、いろいろ考えてしまうだろう。

結局、ローヒトとナイナーは結婚し、アマンは息を引き取る。おまけとして、20年後のローヒト、ナイナー、そしてジヤーが出てくるが、このシーンでのサイフ・アリー・カーンは爆笑ものだった。20年後のプリーティ・ズィンター、あまり老けた感じではなかった。

あまりこういうことは好きではないのだが、少し他の映画との比較をしてみる。まず思いつくのはカラン・ジョーハル監督のデビュー作「Kuch Kuch Hota Hai」である。「Kal Ho Naa Ho」でも「Kcuh Kuch Hota Hai」でも、大筋は死を中心に置いた三角関係の恋愛がテーマになっていた。また、死に行く者の予想外の陽気さが、他の人々に明るさを与えるという設定は、若き日のアミターブ・バッチャンが出演している「Anand」(1970年)を想起させる。そしてニューヨークを舞台とした、インド離れしたオシャレな雰囲気は、「Dil Chahta Hai」(2001年)っぽくもある(なんとインドのシーンがひとつもない)。しかし、それら全ての映画をひっくるめたとしても、まだ何か余りある素晴らしい映画である。また、ちなみにこの映画中にはいくつか他の映画のパロディーシーンもある。「Lagaan」のパロディーは前述したが、他に「Devdas」(2002年)や「Jism」(2002年)などのパロディーがあった。他にもあるかもしれない。一瞬だけ特別出演する俳優がいたりするのも楽しい。

アマン、ローヒト、ナイナーの三角関係が映画の軸だったが、他にもいろんな要素が詰め込まれていた。スィク教とキリスト教の争いと和解から宗教問題、パンジャーブ人とグジャラート人の争いと和解から地域間意識などなど。インド料理レストランで中華料理レストランに対抗したシーンには笑った。暗にインド人の中国人に対する対抗意識を表明したのだろう。穴馬的存在だったのはジャヤー・バッチャン演じるジェニファー。夫の不倫に耐え、夫の自殺に耐え、夫の愛人の子供を家族に真実を内緒にして育て、それが原因で起こる姑のいじめにも耐え・・・けっこう重い役だったと思う。

シャールク・カーンはやっぱり素晴らしかった。彼でなければこの映画の主役は務まらなかっただろう。「Devdas」っぽい、病に蝕まれて死にそうになりながらの演技や、一気に悲しみをぶちまけてまくしたてるシーン、そして心に悲しみを秘めながら微笑むその笑顔など、他のシャールク映画でも見られる彼の特徴がこの映画でも発揮されていた。

プリーティ・ズィンターもはまり役だった。ナイナーの役には、ブスと美人の境界にいる女優が必要だった。それにプリーティは適役だ。プリーティ・ズィンターは僕も大好きな女優なのだが、角度によってはすごいブスに見える。しかし彼女の笑顔はまるで太陽のようだ。不幸なときの暗い表情と、幸せなときの明るい表情のギャップが、彼女の女優としてのキャパシティーを広げていた。彼女が酒に酔っ払って踊る「It’s The Time To Disco」を見て、そのノーセクシーさやダサさが逆に彼女の役得だと思った。アイシュワリヤー・ラーイのような、完璧な美女ではこの役は務まらない。プリーティ・ズィンターは「Koi… Mil Gaya」の大ヒットに続き、この映画でも大ヒットを飛ばすだろう。今年は彼女の当たり年だったと言える。主演女優賞の受賞圏内にもいると思う。

サイフ・アリー・カーンの役は他の男優でもできたかもしれない。アルジュン・ラームパールとか、リティク・ローシャンとか・・・。脇役たちは皆個性的で、映画をさらに魅力的にしていた。

この映画では、パンジャーブ人とグジャラート人が登場するため、通常の言語はきれいなヒンディー語なのだが、ときどきパンジャービー語とグジャラーティー語が混じる。しかし何の字幕も出ないので、それらの言語が分からない人は、聴き取る努力をするか、聞き流すしかない。だが、はっきり言ってヒンディー語が分かっていれば、それらの言語も何となく分かるし、他のインド人も何となく理解しているようだった。この映画だけでなく、他のヒンディー語映画でも、ベンガリー語などが出てきたりするが、字幕が出ることはないし、観客もそれでしっかり理解して反応している。それらから判断すると、北インドの言語をヒンディー語、パンジャービー語、ベンガリー語、グジャラーティー語など、別の言語として分類するのはもしかしたら間違いなのかもしれない。北インドの言語は、言わば「インド語」とでも呼ぶべき共通性を持っており、ヒンディー語もパンジャービー語もベンガリー語もグジャラーティー語も、インド語の方言と分類すべきものなのかもしれない。ヒンディー語内部にもいくつもの方言があるが、それらの方言を方言とする基準と、上記の言語を別の言語として分ける基準がよく分からない。文字が違うという議論もあるが、文字は言語の基盤には成りえない。文字のない言語もこの世界にはいくつもあるのだから。まあ結局、政治と、それによる帰属意識の方向性の相違が、文化と言語の境界線を作り出しているのだろうが。とにかく、ヒンディー語映画には、この「インド語」が使われていると言っていいのではなかろうか。そしてマラーティー語映画やベンガリー語映画などの北インドの他言語映画は、インド語方言映画としてもいいのではなかろうか。ヒンディー語映画には、インド語の方言がときどき出てきても、基本は同じだから字幕は出ないし、大抵のインド人なら字幕なしでの意味を汲み取ることができる。これは日本のテレビで関西弁が出てきても、字幕がないのと同じ感覚だと思う。地方の方言が出てくるとさすがに標準語字幕がつくことが多いが、大抵の方言なら、字幕なしでも日本人なら理解できるだろう。しかし、映画中アメリカ人が何の脈絡もなくヒンディー語をしゃべり出すのだけは勘弁してもらいたかった。先日見た「Out of Control」(2003年)ほどひどくはなかったが。

一点だけ気になったのは、冒頭の映画題名が出てくるシーン。シャールク映画などにはアルファベットとデーヴナーグリー文字とウルドゥー文字の三種類の文字で題名が表記されることが多かったのだが、この映画ではアルファベットとデーヴナーグリー文字しか表記されなかった。特に気にする必要のない部分なのかもしれないが、この映画題名の表記文字については前から少し気になっていた点であるので、簡単に書いておいた。

「Kal Ho Naa Ho」がどれだけヒットを飛ばすかはまだ予想がつかないが、興行成績、批評家の反応共々「Koi… Mil Gaya」を越える可能性は十分ある。あるアナリストによると、「Koi… Mil Gaya」の3倍はいくだろう、とのこと(何を根拠にそんなこと言ってるんだか・・・)。「Koi… Mil Gaya」は「E.T.」(1982年)のパクリ疑惑や、日本人作曲家きたろうの「夜明け」という曲の盗作の疑いがあるため日本での公開は難しいが、この映画なら何の問題もないと思われる。「Kal Ho Naa Ho(明日があろうとなかろうと)」は、今年の流行語大賞も狙えそうだ(そんなのインドにはないが・・・)。