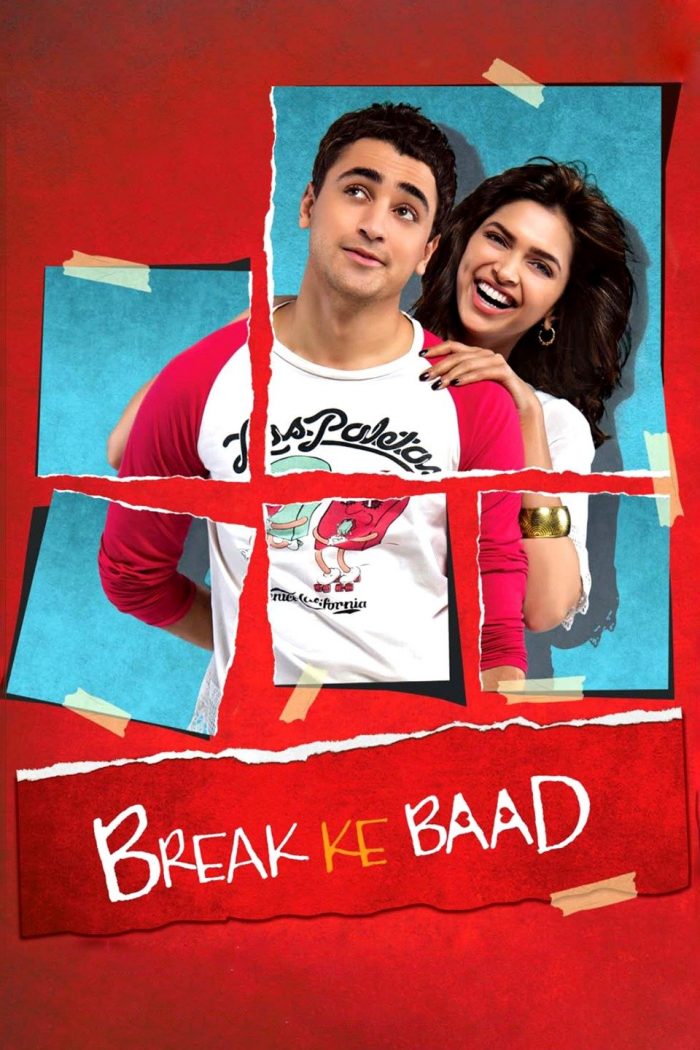

ここ数日間は引っ越しのために多忙で、映画を観に行く暇もなかった。引っ越しの作業も大体完了し、2010年11月26日公開の新作ヒンディー語映画「Break Ke Baad」をやっと観ることができた。この映画は、「Hum Tum」(2004年)や「Fanaa」(2006年)の監督クナール・コーリーが初プロデュースした作品で、監督は新人のダーニシュ・アスラム。主演は若手トップのイムラーン・カーンとディーピカー・パードゥコーンである。この2人の共演は初である。

監督:ダーニシュ・アスラム

制作:クナール・コーリー

音楽:ヴィシャール=シェーカル

歌詞:プラスーン・ジョーシー

出演:イムラーン・カーン、ディーピカー・パードゥコーン、シャルミラー・タゴール、ナヴィーン・ニシュチャル、リレット・ドゥベー、シャハーナー・ゴースワーミー、ユディシュティル・ウルスなど

備考:PVRプリヤーで鑑賞。

デリー在住のアバイ・グラーティー(イムラーン・カーン)とアーリヤー・カーン(ディーピカー・パードゥコーン)は4歳の頃からの幼馴染みで、15歳の頃から付き合っていた。アバイの父親ジート・グラーティー(ナヴィーン・ニシュチャル)は映画館を経営しており、アバイも副社長として父親の仕事を手伝っていた。だが、アバイはそれが本当に自分のやりたいことなのか自分でも分からなかった。一方アーリヤーは、母親アーイシャー・カーン(シャルミラー・タゴール)のような女優になるという強い夢を持っていた。だが、考えるよりも行動が先の性格のアーリヤーは常に周囲を引っかき回していた。その尻ぬぐいをしていたのがアバイであった。ジート、アーリヤー、そしてアバイの叔母のパンミー(リレット・ドゥベー)などが、二人が当然結婚するものかと思っていたが、当の本人たちはまだ結婚のことは考えていなかった。 ある日突然、アーリヤーはオーストラリアの大学に1年間留学することになった。誰にも相談せず、駄目元で奨学金を応募したら合格してしまったのだった。それを聞いたアバイはショックを受けるが、最終的には彼女の夢をサポートすることを決める。アバイは遠距離恋愛をするつもりでいた。ところがアーリヤーは別れを切り出す。そして二人の関係がどうなったのかはっきりしないまま、アーリヤーはオーストラリアへ飛び立ってしまう。 オーストラリアに着いた後も変わらずアーリヤーとアバイは連絡を取り合っていた。アーリヤーはオーストラリア在住のアーイシャーの妹の家に居候させてもらっていたが、彼女の厳格すぎる性格に嫌気が差し、飛び出てしまう。そして大学で出会ったインド人男性リシャブが友人たちと集住するコテージに住むことになる。ビーチ際に建つそのコテージには、商魂旺盛な女性ナディア(シャハーナー・ゴースワーミー)、お調子者のプレイボーイ、サイラス(ユディシュティル・ウルス)が住んでいた。ナディアの経営するビーチ・レストランでは若者たちが集まって夜通しパーティーが開かれていた。アーリヤーはすっかりその環境が気に入ってしまう。 ところがアバイは、アーリヤーの人生に突然リシャブという男性が現れたことを知り、不安になる。そして我慢ならずにオーストラリアまで来てしまう。アーリヤーは突然やって来たアバイに驚き、絶交を言い渡すが、アバイはそのままそのコテージに滞在することを決める。ナディアもそれを認める。早速アバイはオーストラリアで仕事をし始める。その中で自分の料理の才能に気付き、屋台から始めて最終的にレストランをオープンする。一方アーリヤーも国際的な映画女優への足がかりを掴み、夢を実現させようとしていた。また、この頃になると絶交状態だったアバイとアーリヤーも仲直りするが、以前のように恋人ではなく、あくまで友人としての関係までだった。 ところで、アーリヤーは母親と1年の約束でオーストラリアに留学していた。留学期間が終わり、卒業式に出席するためにやって来たアーイシャーに、アーリヤーは映画女優のオファーを受けていることを打ち明ける。アーイシャーは娘の身勝手さにあきれるが、結局は彼女の夢を応援することになる。 1年が経ち、久々にアバイとアーリヤーは顔を合わす。この間、アバイは何人もの女性とお見合いをさせられていた。だが、アバイの心の中には常にアーリヤーがいたため、なかなか結婚を決められずにいたのだった。それを見たアーリヤーはアバイに、誰とでもいいから結婚するように助言する。それを聞いて決意したアバイはお見合いをしにインドへ帰る。 ある日、サイラスのところにアバイから電話が掛かって来る。なんとアバイの結婚が決まったとのことだった。だが、アーリヤーのところには電話はなかった。それに怒ったアーリヤーはすぐにインドへ飛び立つ。アバイの結婚式に乗り込んだアーリヤーは、アバイに「まだ選択のチャンスがあるならば私を選んで欲しい」と嘆願する。だが、結婚式の招待状には最初からアーリヤーの名前があった。この結婚式は、アーリヤーを呼び寄せ、彼女に本心を悟らせるための作戦であったのだった。

インド映画は伝統的に、男性の作り手により、男性観客の趣向に合わせて、男性視点で作られてきたと言っていいだろう。もちろん、全く女性が楽しめないわけではないのだが、女性が主人公の映画は極端に少ないし、映画に登場するヒロインの女性像は、必ずしも女性から見てすんなり受け容れられるものでないことが多かったように思う。だが、最近その状況も徐々に変わりつつある。まずは娯楽映画を撮る女性監督が徐々に増えてきた。インド人(またはインド系)女性映画監督といえば、ディーパー・メヘター、ミーラー・ナーイル、アパルナー・セーンを筆頭に、社会派映画や芸術映画を好んで撮る傾向が強かったのだが、最近では娯楽映画を作る女性監督もちらほら出て来た。ヒンディー語映画界の女性娯楽映画監督の筆頭といえば「Om Shanti Om」(2007年/邦題:恋する輪廻 オーム・シャンティ・オーム)のファラー・カーンだ。だが、彼女はどちらかと言えば女性ながら男性視点のコテコテ娯楽映画を作る傾向にあり、その変化の推進者ではない。「Bend It Like Beckham」(2002年/邦題:ベッカムに恋して)や「Bride And Prejudice」(2004年)のグリンダル・チャッダー監督は完全に女性視点の映画を作る作り手で、娯楽映画の範疇に入る作風だが、インド系英国人であり、彼女をインド映画の本流に混ぜて語ることはあまり適切ではない。女性中心の映画と言えば、21世紀に入ってからはまず、5人のトップ女優(レーカー、マードゥリー・ディークシト、マニーシャー・コイララ、マヒマー・チャウドリー)が共演した「Lajja」(2001年)が思い浮かぶが、トレンドを作り出したのは「Fashion」(2008年)だと評価できるだろう。2010年に入り、「Aisha」(2010年)が出て来て、そのトレンドはより強くなった。そこへこの「Break Ke Baad」である。「Aisha」と「Break Ke Baad」は非常に似た性格の女性が主人公の映画であり、容易に比較の対象となるだろうが、これらの映画を一言で表現してしまえば、少女漫画的ストーリーの映画だといえる。「少女漫画的インド映画」と命名しても差し支えないだろう。ちなみに「Break Ke Baad」の監督は男性であるが、脚本や台詞はレーヌカー・クンズルーという女性が担当しており、彼女の影響がかなり強かったのではないかと予想される。

男性視点から見ると、「少女漫画的インド映画」に登場する男性キャラクターは大体において主体性がなく、よって現実性がなく、感情移入しにくい。「Aisha」は完全にヒロインのアーイシャーが主人公だったが、「Break Ke Baad」では一応ヒーローとヒロインの両方に均等に比重が置かれていた。それでもイムラーン・カーン演じる主人公アバイは、ディーピカー・パードゥコーン演じるアーリヤーに振り回されてばかりで情けなさ過ぎる。勝手にオーストラリア留学を決断されても、別れを切り出されても、「どんなことがあっても彼女を守る」という過去の約束を忠実に守り、彼女を守り続ける。彼にとってアーリヤーは人生であり、全てであった。正に女性が理想とする「ナイト」的男性像であるが、男性側から見ると、こういう男性は現実にはいないだろうと白けたことを考えてしまう。

アバイの人物設定は甘かったが、アバイとアーリヤーが象徴するものはしっかりしていた。アバイは、自分の本当にやりたいことが自分でよく分からず、とりあえず父親の仕事を手伝っているが、それに生き甲斐を感じることはなく、退屈な毎日を過ごしていた。自分でその現状を打破しようとする行動力も彼にはなかった。一方、アーリヤーは女優になりたいという強い願望を持っており、そのために独断で重要なことを決めて行く。彼女にとって恋愛もその夢のためには犠牲にされるべきものであり、およそ10年の間、苦楽を共にして来た恋人のアバイさえをも切り捨てようとする。アバイは、オーストラリアに留学したアーリヤーを追って来て、そのまま定住し、仕事を始める。その中で料理の才覚を発揮し、遂にはレストランをオープンする。アバイの父親も、無理に息子に自分のビジネスを継いで欲しいとは思っておらず、彼の独り立ちを喜ぶ。その途端、親や叔母から結婚を強要されるようになり、お見合いを繰り返すが、彼はアーリヤーへの気持ちを捨て切れておらず、なかなか理想の人には会えなかった。一方、アーリヤーは留学をきっかけに女優としての道を歩み始める。夢を実現させた彼女であったが、何か不足を感じていた。そんなとき、アバイが結婚することを知る。居ても立ってもいられなくなったアーリヤーはオーストラリアからインドへ飛び、アバイの結婚式に押しかける。だが、実はそれはアーリヤーから本心を引き出すための芝居であり、アバイはアーリヤーと結婚するつもりであった。つまり、10年間愛を育んで来た二人の内、その愛に早く気付いていたのはアバイの方であり、愛のために奔走する中で自分の生き甲斐も発見することができた。一方、アーリヤーは夢を必死に追いかけるあまり、愛の何たるかを全く理解できなくなってしまい、アバイが結婚するという段階になって初めて彼女は自分の本心に自分で気付いた。愛か、夢(仕事)か。この2択を求められたとき、インド映画は完全に愛の側の擁護者である。そう考えると、「Break Ke Baad」は「Love Aaj Kal」(2009年)の主人公の男女を入れ替えたストーリーになっていると言うこともできる。

残念ながら映画のストーリー自体はアーリヤーと同じくらい混乱していた。冒頭では、スタイリッシュな演出のつもりであろうが、あまりにそそくさとアバイとアーリヤーの出会いや交流がなぞられてしまっていたためにその後の展開にしばらく付いていけなかった。クライマックスもあまりに予想通り過ぎて何のサプライズもない。アバイの人物設定の甘さは前述の通りであるし、アーリヤーの破天荒な性格も容易に感情移入できるものではなかった。細かい部分でも、アバイがインドからオーストラリアに突然飛んで来たり、何ヴィザで来たか知らないがそのまま働き出したり、突っ込み所が多かった。それでもこの映画の美点は台詞の良さにある。恋愛の壁にぶち当たったときにふと頭をよぎる哲学的思考が台詞の中に随所にちりばめられており、ロマンス映画として一応の体裁を保つことに成功していた。たとえばアバイがアーリヤーにつぶやく、「人はなぜ愛と喜びを両立させることができないのだろうか?」という台詞は、この映画の核心であった。

イムラーン・カーンはそつのない演技をしていた。だが、アバイの設定が弱かったために、彼が通常まとっているスターのオーラは今回それほど感じられなかった。ディーピカー・パードゥコーンはそろそろ演技力に疑問符が付き始める時期に入るだろう。素の彼女のまま演技ができるような役なら彼女は強いが、別の人格になりきる必要のある役はまだ荷が重そうだ。「Lafangey Parindey」(2010年)での演技も批判の的となったが、今回も不自然な立ち振る舞いであった。脇役ではシャルミラー・タゴールが重要な役で出演。リレット・ドゥベーは、彼女のイメージそのままの役。シャハーナー・ゴースワーミーはやたら太っていたが貫禄は出ていた。

音楽はヴィシャール=シェーカル。軽妙な音楽が多かったが、2時間ほどの短い映画であり、ダンスシーンがいくつも挿入されるような構成にはなっていなかった。「恋愛においては多少の距離も大切だ」ということを歌う「Dooriyan Hai Zaroori」がもっとも映画の雰囲気に合っていた。

映画の後半は舞台がオーストラリアに移るが、実際にロケが行われたのはモーリシャスのようである。

「Break Ke Baad」は、イムラーン・カーンとディーピカー・パードゥコーンの初共演作ということで注目されるが、残念ながら両人の良さがあまり出ていない映画となってしまっている。脚本もお粗末である。だが、いくつか心に残る台詞があり、ロマンス映画として何とか楽しめるレベルには達している。ソーナム・カプール主演「Aisha」に続く「少女漫画的インド映画」という点も特筆すべきである。だが、無理に観る必要のない映画であることには変わりがない。