2015年、ダリト(不可触民)の女性ミーナークシー・クマーリーが最高裁判所に保護を求めた。彼女は、ウッタル・プラデーシュ州バーグパトの住民であったが、上位カーストのジャートで構成されたカープ・パンチャーヤト(非公式の村落議会)によって、未成年の妹と共に、村を裸でパレードした後にレイプされるべしという判決を下されたからである。なぜそのような野蛮な判決が下されたかというと、ミーナークシーの兄ラヴィがジャートの女性と駆け落ち結婚したからだ。カープ・パンチャーヤトはダリト男性がジャート女性を連れて逃げたことを許せず、その仕返しとして、ラヴィの妹たちのレイプを命じたのである。この出来事は、保守的かつ閉鎖的な農村部で横行しているいかさま裁判をあぶり出したと同時に、一人の女性が勇気をもって司法の戸を叩き正義を求めたことで画期的だとされている。

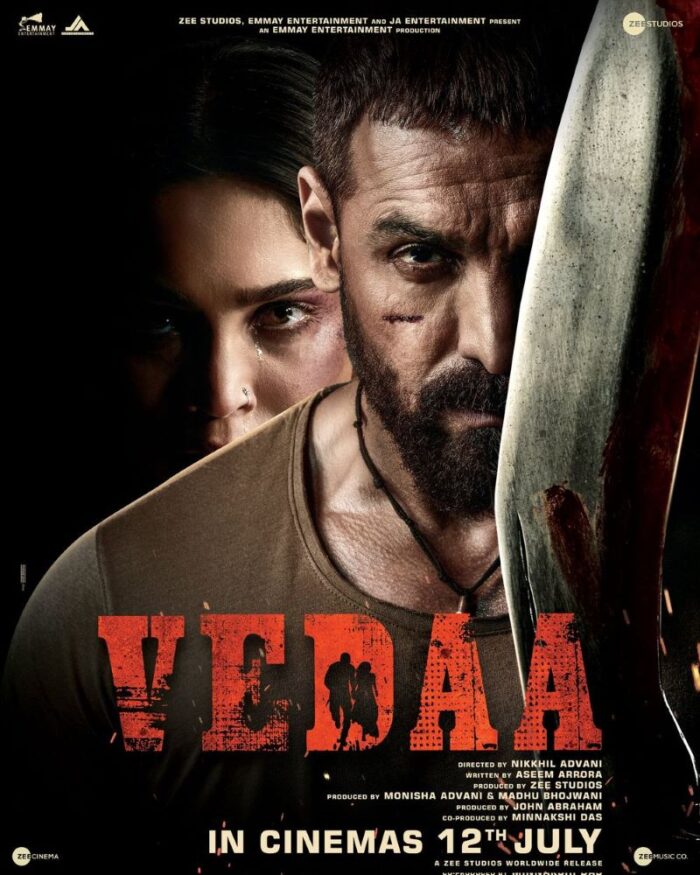

2024年8月15日公開の「Vedaa」は、娯楽映画のフォーマットでカースト問題や不可触民制度をかなり真っ正面から取り上げた珍しい作品である。ジョン・アブラハムがプロデューサーと主演を務めた意欲作だ。タイトルロールのヴェーダーは、ミーナークシー・クマーリーをモデルにしている。

監督は「Kal Ho Naa Ho」(2003年)で有名なニキル・アードヴァーニー。ヴェーダーを演じているのは、「Munjya」(2024年)に主演した注目株シャールヴァリー。他に、アビシェーク・バナルジー、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、パリトーシュ・サーンド、クシティジ・チャウハーン、クムド・ミシュラー、ラージェーンドラ・チャーウラー、タンヴィー・マラーラー、アヌラーグ・タークル、ウルヴァシー・ドゥベー、ラージョーシュリー・ヴィディヤールティー、ダーニシュ・フサイン、カピル・ニルマルなどが出演している。また、タマンナー・バーティヤーが特別出演し、モウニー・ロイがアイテムソング「Mummy Ji」にアイテムガール出演している。

陸軍に所属する軍人だったアビマンニュ・カンワル少佐(ジョン・アブラハム)は、妻ラーシ(タマンナー・バーティヤー)を殺したテロリストを上官の指示に背いて殺し、軍法会議に掛けられて軍から追放される。行き所を失ったアビマンニュは妻の故郷であるラージャスターン州バールメールへ行き、ラーシの兄ウッタムラール・スィン(パリトーシュ・サーンド)の家に居候することになる。ウッタムラールは地元大学の学長をしていた。アビマンニュは大学でボクシングの補助コーチに就任する。

ヴェーダー・ベールワー(シャールヴァリー)は、その大学で法学を学ぶダリト(不可触民)の女性だった。バールメールには、「プラダーン(主)」と呼ばれるジテーンドラ・プラタープ・スィン(アビシェーク・バナルジー)による封建支配が残っており、ダリトは虐げられていた。ジテーンドラの息子スヨーグ(クシティジ・チャウハーン)は執拗にヴェーダーをいじめていた。ヴェーダーはただそれに耐えるだけだった。ヴェーダーはボクシングを習おうとするが、スヨーグに妨害される。アビマンニュはヴェーダーにボクシングを教えることにする。

ヴェーダーの兄ヴィノード(アヌラーグ・タークル)は、上位カーストの娘アールティ(ウルヴァシー・ドゥベー)と恋仲にあったが、スヨーグに見つかってしまう。ベールワー一家はジテーンドラの前に引き出され、罰を受ける。ジテーンドラは一転してヴィノードとアールティの結婚を認めるが、彼らの結婚式にやってきて、二人を惨殺する。ヴェーダーと姉のゲヘナー(タンヴィー・マラーラー)は逃げ出すが、ゲヘナーは捕まり殺されてしまう。ヴェーダーはアビマンニュに助けを求める。

アビマンニュはヴェーダーを連れてジテーンドラの邸宅へ行き、宣戦布告をした後、彼女を連れて逃げる。スヨーグは、子飼いの警察官ビームセーン・プローヒト警部補(カピル・ニルマル)を共にアビマンニュたちを追うが、返り討ちに遭ってしまう。

アビマンニュは、ケージャルラーに住むヴェーダーの叔父(クムド・ミシュラー)の家に彼女を連れて行くが、既に彼も買収されていた。ジテーンドラの叔父(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)が子分を引き連れて追ってくるが、やはりアビマンニュは彼らも一網打尽にする。その後、二人はヴェーダーの父親(ラージェーンドラ・チャーウラー)と再会するが、スヨーグに捕まってしまう。だが、ヴェーダーは反撃し、スヨーグを倒す。

ヴェーダーは法廷で決着を付けるため、ジョードプルの裁判所を訪れる。そこでジテーンドラの襲撃を受け、アビマンニュは瀕死の重傷を負うが、最後の力を振り絞ってジテーンドラを殺す。その間、ヴェーダーは裁判官に会い、訴訟を起こす。

妻を殺したテロリストに「目には目を」の私刑的な報復をし、軍を追放されて流れ者になったアビマンニュが、ダリトの女性ヴェーダーを守るため、超法規的に封建支配をするジテーンドラやその一家と戦うという映画で、基本的にはアクション映画である。アビマンニュは勇猛果敢で知られるゴールカー部隊の元兵士であり、不死身と思えるほどの戦闘力を誇ると同時に、ゴールカー兵の象徴であるナイフ「ククリー」の使い手だ。

ジョン・アブラハムが出しゃばると、いつものジョン・アブラハム映画になってしまうのだが、この「Vedaa」ではもう一人の主人公がいた。封建主義や不可触民差別に立ち向かう女戦士ヴェーダーである。彼女の住む地域は、「カースト制度は神が作り給うた規則」とのたまい、不可触民差別を正当化する封建領主ジテーンドラによって支配されていた。当初、彼女は上位カーストたちの支配を受け入れていたが、彼女は大学で法律を学び、カーストによる身分差別は憲法や法律に違反しているという認識を持つ。さらに、ボクシングを学び、自衛の術を身に付ける。

近年、女性が男性の助けを借りずに問題を解決するというプロットの映画が目立つようになった。「Vedaa」にもその要素が見出された。ヴェーダーの批判の矛先は、自分の家族を含む、不可触民の人々にも向かった。なぜなら彼らは戦う前から諦め、差別を受け入れていたからだった。ヴェーダーは、習得したボクシングを駆使して、彼女をいじめてきたスヨーグを倒す。ヴェーダーは決してか弱いヒロインではなく、死地に自ら活路を見出すタイプの勇敢な女性であった。

また、ヴェーダーは差別と暴力から尻尾を巻いて逃げ出すよりも、司法の力で不正を正すことを選んだ。これも勇気ある決断であった。彼女がアビマンニュと共に駆け込んだ裁判所はジテーンドラの襲撃を受けて銃撃戦の現場と化すが、銃弾をかいくぐりながらヴェーダーは裁判官のところまで行き、自分と家族が受けてきた差別を訴え、憲法と法律の条文を述べて、司法の手に全てを委ねる。

不可触民問題をアクション映画のフォーマットで料理した点には斬新さと野心を感じた。だが、それが成功しているとは思えなかった。もし不可触民問題によりフォーカスするならば、アクションのシークエンスはもう少し控えめにすべきだった。特に、ジョン・アブラハム演じるアビマンニュのヒロイックなシーンが要所要所に差し挟まれるが、それがバランスを崩していると感じた。さらに、ヴェーダー役のシャールヴァリーは、どう見ても育ちのいいお嬢さんであり、ダリト役に適任だとは思えなかった。全体のテンポもスローで、緊張感が持続しない。

この映画では、不可触民問題に加えて、名誉殺人問題にも触れられている。社会的なルールに則らずに結婚をした男女が、家族やコミュニティーの名誉を守るという名目で、超法規的な裁決によって殺害することを名誉殺人という。これもジテーンドラは正当化していた。この辺りは、2007年のマノージ=バブリー名誉殺人事件をベースにしている。

ジョン・アブラハムはいつものジョン・アブラハムだったし、シャールヴァリーは前述の通りミスキャスティングだった。演技面で唯一注目されたのは、悪役ジテーンドラを演じたアビシェーク・バナルジーだ。アビシェークは細身の優男なのだが、敢えて彼に悪役を演じさせ、しかも凄みを出すことに成功していた。元々曲者俳優として知られた人物だが、このような使い道があったとは驚きである。

主人公の名前がアビマンニュだったこともあり、セリフの中で「マハーバーラタ」が言及されていた。アビマンニュは「マハーバーラタ」における主要キャラの一人である。マハーバーラタ戦争時にカウラヴァ軍が敷いた「チャクラヴュー」という円陣に対し、アビマンニュは突進して破ろうとしたが、脱出方法を知らず、そのまま餌食になってしまう。ジテーンドラはその逸話を引き合いに出して猪突猛進のアビマンニュを揶揄していたが、アビマンニュはその返答として「バガヴァドギーター」第4章7節を引用する。

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

インドの民よ

ダルマ(法)の衰退が起こるときはいつも

アダルマ(不法)の繁栄が起こるときはいつも

私(神)が化身となって現れる

アビマンニュは正にアダルマを成敗する化身となってジテーンドラを殺す。

「Vedaa」は、実際に起こった事件を緩やかにベースとしながら、インド社会に根強く残る不可触民問題を娯楽映画のフォーマットで取り上げた意欲作だ。その挑戦は買いたい。監督のニキル・アードヴァーニーは時々失敗作を作ってしまうのだが、この作品もその内に含まれそうだ。プロデューサーのジョン・アブラハムが出しゃばりすぎて主題があやふやになってしまっているし、いかにも健康そうな見た目のシャールヴァリーからはダリト女性としての悲愴感が醸し出せていなかった。欠点をあげつらったら切りがない。事実、興行的にもフロップに終わった。惜しい作品である。