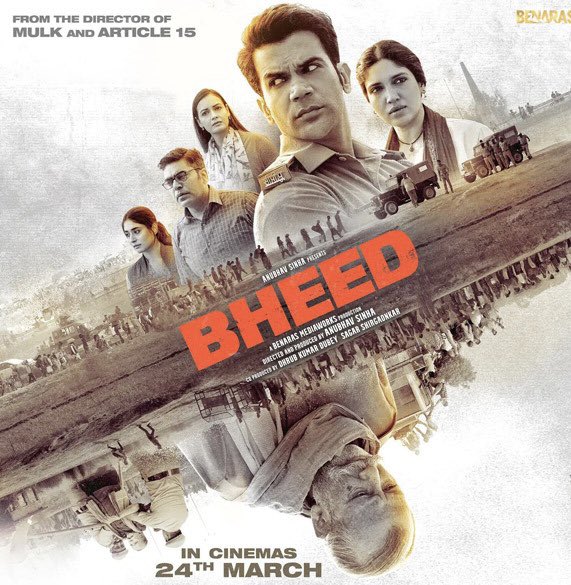

2019年暮れに端を発し、2020年から全世界で猛威を振るった新型コロナウイルスによるパンデミックも、2023年に入りかなり落ち着いた。それに伴って、コロナ禍を題材にした映画が作られる余裕も出てきたようである。2023年3月24日公開の「Bheed(群衆)」は、インドでロックダウンが始まった2020年3月頃を時代背景にしたフィクション映画である。

監督は、一方で「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)などの大衆娯楽映画を作りながら、他方で「Mulk」(2018年)、「Article 15」(2019年)、「Thappad」(2020年)などの硬派な社会派映画を作るアヌバヴ・スィナー。キャストは、ラージクマール・ラーオ、ブーミ・ペードネーカル、ディヤー・ミルザー、アーシュトーシュ・ラーナー、パンカジ・カプール、クリティカー・カームラー、アーディティヤ・シュリーヴァースタヴ、ヴィーレーンドラ・サクセーナー、スシール・パーンデーイ、オームカル・ダース・マーニクプリーなど。キャスティングも非常に硬派である。

インドでも新型コロナウイルスの感染が拡大し始め、第一次ロックダウンが行われた2020年3月。仕事を失った労働者たちは村に帰ろうとしていたが、警察は病気の蔓延を防ぐため、政府からの命令に従って州境を閉鎖し、移動を制限した。列車などの公共交通機関も止められた。 低カースト出身の警官スーリヤ・クマール・スィン・ティーカス(ラージクマール・ラーオ)は上司シヴ・ヤーダヴ警部補(アーシュトーシュ・ラーナー)から気に入られており、テージプル州境検問の責任者に抜擢される。田舎の未舗装道に設置された小さな検問であり、スーリヤは気楽に考えていた。 ところが主要幹線が封鎖されたことで、多くの人々がテージプル州境に殺到した。スーリヤは命令を堅守し、一人も通そうとしなかった。州境に集まった人々の中には発熱や咳などの症状を持つ者もいた。スーリヤの恋人で医師のレーヌ・シャルマー(ブーミ・ペードネーカル)が駆けつけ、州境にあったショッピングモールの敷地に臨時診療所を設け、診察をし出す。 同郷の人々とバスに乗って故郷に向かっていた警備員バルラーム・トリヴェーディー(パンカジ・カプール)もテージプル州境で足止めを喰らう。バスには多くの子供もおり、時間が経つにつれて空腹に我慢ができなくなっていった。とうとうトリヴェーディーは警官に対して実力行使に出て、銃を奪ってショッピングモールの中に立て籠もる。スーリヤは単身モールの中に入りトリヴェーディーを説得しようとするが、トリヴェーディーは逆にスーリヤを人質に取り、バイクで逃げ出す。スーリヤはトリヴェーディーの命が危ないと感じ、彼をわざと逃がす。 州境まで戻ったスーリヤは、州境に座り込む人々に食料を分け与える。

まず、この映画は白黒で仕上げられている。2023年公開の映画で、2020年を時代背景としていながら、わざわざ白黒映画にしたということは、そこに何らかの意味が込められているはずである。白黒にすることで、現在との時間的な差異の大きさを感じることが多い。コロナ禍が明けた今、コロナ禍が始まった頃のことは遠い過去のように思える。もっといえば別世界だ。しかし、考えてみればそれはたった3年前のことである。そんなギャップをこの映像効果で表したかったのではないかと予想される。

コロナ禍のインドでも各地で様々なドラマがあっただろうが、「Bheed」が焦点を当てているのは移民問題である。都市部で出稼ぎをしていた労働者たちは、コロナ禍になり、ロックダウンが始まると収入源を失い、一斉に故郷に向かって移動を始めた。しかし、新型コロナウイルスの拡散を防ぐため、公共交通機関は止められ、州境も封鎖され、身動きが取れなくなった。それまで長年にわたって都市部の産業や生活を下支えしていた労働者たちは、緊急事態には容赦なく切り捨てられたのである。

題名の「Bheed」は「群衆」という意味だが、それは単なる人の群れではなく、特に社会の底辺や片隅にいる貧しい人々のことを指す。コロナ禍前、日常生活を送っているときには、目に入っても気にもならなかった。だが、コロナ禍によって都市部からあぶり出され、こうしてテージプルの州境に多くの貧しい人々が集うのを目の当たりにしてやっと、どれだけ多くの出稼ぎ労働者が都市を支えていたのかが実感されたのである。この映画がまず伝えたいのは、コロナ禍で浮かび上がった出稼ぎ労働者の問題である。

もうひとつ重要なのはカースト制度である。主人公のスーリヤ・クマール・スィンは下位カーストの出身であったが、彼と初対面の人は彼を下位カーストとは考えていなかった。なぜならインドには「スィン」を名乗るコミュニティーが多く、それだけではタークル(地主階級)のような上位カーストなのか、ヤーダヴ(牧畜民)のような後進カーストなのか、はたまた不可触民なのか、よく分からないからだ。それでも、警官という職業に付きまとう権力性から、どうも人々は彼をタークル辺りだと早とちりしていたようだ。しかし、実はスーリヤは「ティーカス」姓だった。「ティーカス」はおそらく架空の姓なのだが、映画の中では明らかに下位カーストとして扱われていた。彼の父親が「ティーカス」姓を名乗るのを止めたため、そのようになったと説明されていた。ただ、台詞の端々から、同僚は彼のことを下位カーストだと認識していたことが分かる。

それに対し、映画の中で重要な役回りを演じるトリヴェーディーはブラーフマンである。ただ、職業は警備員だ。警官と警備員では、いくらカースト制度上でブラーフマンの方が上でも、社会的な地位では警備員が警官の上を行くことはない。また、スーリヤの恋人レーヌ・シャルマーもブラーフマンである。その他にもタークル、ヤーダヴなど、スーリヤより格上のカーストのキャラが登場する。

しかしながら、まずスーリヤは、検問の責任者という立場を初めて任されたことで高揚感を感じていた。検問に足止めされ文句を言う群衆に対してスーリヤが毅然とした態度を取ると、彼らはほぼ黙ってそれを受け入れた。その中には上位カーストの者も含まれていた。下位カーストの者が上位カーストの者に指図するなど普通は有り得ないのだが、警官という立場に立ち、カーストを隠すことで、それが実現する。スーリヤは若干の陶酔感を感じる。

ところが彼は群衆に対し、途中で自ら自分は「ティーカス」であると明かす。それからは幾分人々の彼に対する態度も変わった。特にトリヴェーディーは露骨にスーリヤを下に見るようになった。警官になっても、カーストはいつまでも付いて回った。一時、スーリヤはその事実に呆然とし、行動不能になる。

だが、レーヌはスーリヤのカーストなど全く気にしていなかった。彼を愛しており、カーストの差を超えて彼と結婚しようとしていた。レーヌの存在は、カースト制度に押しつぶされそうになったスーリヤにとって何よりの支えだった。

この映画は、コロナ禍のロックダウンで州境に設けられた検問を巡る攻防が主題だ。しかし、その検問は象徴的な意味合いが含まれていると考えていい。それは、社会に引かれた線である。その線は第一にカーストであった。そして、それを超えた者、超えようとする者は、容赦なく罰せられた。これはインド社会の縮図である。

ショッピングモールも同様の象徴だ。ショッピングモールは貧しい出稼ぎ労働者によって建設されるが、一度完成すると、彼らは中に入れてもらえなくなる。ショッピングモールの入口には警備員が配備され、貧しい人々を中に入れまいとする。トリヴェーディーはブラーフマンであったが、貧しい警備員だった。警備員として働く内はショッピングモールに入れたが、全く関係ないモールに彼が入ることはできなかった。州境近くにあったモールの中には食料がたくさん残されていることが分かっていたが、警官はトリヴェーディーを中に入れようとしなかった。貧しい彼にその資格がなかったからである。トリヴェーディーは警官から銃を奪ってモールに立て籠もるが、彼はナクサライトと呼ばれ、射殺されそうになる。モールも、持たざる者を排除し疎外する装置であり、インド社会の現実を如実に表している。

また、トリヴェーディーは一度、イスラーム教徒から施された食料を断っている。まずはイスラーム教徒が作る食べ物には肉が入っていると決め付け、それが菜食料理だと分かっても、イスラーム教徒からは食べ物は受け取れないと断る。しかし、腹を空かせて泣きだした子供たちを見て、彼は自分の過ちを悟る。「Bheed」がもっともフォーカスしていたのはカースト制度であるが、助け合いが必要な場においても宗教を持ち出して宗教的少数派を迫害しようとする愚かな思考についても批判されていた。

「Bheed」のエンディングでスーリヤは、射殺されそうになったトリヴェーディーの命を救い、州境で足止めされた人々に食料を分け与える。スーリヤは警官として、そして州境検問の責任者として、すべきことをした。そんなポジティブな終わり方をしていたが、その後にはコロナ禍中に多くの貧しい人々が命を落としたケースが紹介される。楽観的すぎる終わり方を避けたのだろう。コロナ禍では、今まで見過ごされてきた問題があぶり出された。コロナ禍が終わって忘却するのではなく、コロナ禍が終わった今こそ、その問題の解決に向けて進んでいかなければならないという監督の力強いメッセージを感じた。

ラージクマール・ラーオ、パンカジ・カプール、アーシュトーシュ・ラーナー、ブーミ・ペードネーカルなど、演技派俳優たちが揃っていた。ディーヤー・ミルザーも好演していたものの、彼らに比べたら出番は少なく、物語の核心からも若干遠かった。

「Bheed」は、コロナ禍のロックダウンで大移動を開始した出稼ぎ労働者たちの受難を扱いながら、カースト制度に果敢に切り込んだ作品である。ラージクマール・ラーオをはじめとした演技派俳優たちが競演しており見物だ。今時珍しく白黒映画である。興行的には失敗しているが、アヌバヴ・スィナー監督が発信したかったメッセージは十分伝わった。観て損はない映画である。