ラージャスターン州はインドでも一番人気の観光地だ。砂漠でのキャメルサファリ、カラフルなターバンやサーリーを着た人々、郷愁を誘う民俗音楽や民俗舞踊など、エキゾチックな魅力が詰まっている。イメージ通りのインドがそこにある。

ラージャスターン州の見所の筆頭は間違いなく各地に残る巨大な城塞である。ジャイプル近郊のアーメール城1やジョードプルのメヘラーンガル城などが有名だ。ガイドブックなどでは、それらは「ラージプート族が建てた」と説明されることが多い。ラージャスターン州では、「ラージプート」と呼ばれる尚武のコミュニティーが覇権を争い、壮大な城塞や壮麗な宮殿を築いた。ラージャスターン州はかつて「ラージプーターナー」と呼ばれていたが、それは正に「ラージプートの土地」という意味である。

しかし、「ラージプート」と呼ばれる人々については、実はよく分かっていないことが多い。少なくとも、「ラージプート族」などと一民族として括ることはできない。

ラージプートとは

まず、「ラージプート」とは、ヒンディー語で書くと「राजपूत」であり、これは「王の息子」を意味する。

カースト制度(正確にはヴァルナ制)でいう「バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ」の中では、クシャトリヤに当たるとされることが多い。クシャトリヤは政治や軍事を司る人々である。クシャトリヤには大きく分けてスーリヤヴァンシャ(日種族)とチャンドラヴァンシャ(月種族)の二系統がある。「ラーマーヤナ」の主人公ラーマ王子はスーリヤヴァンシャ、「マハーバーラタ」の主人公パーンダヴァ五兄弟はチャンドラヴァンシャとされている。日本の平氏と源氏みたいなものと考えればいいだろう。

ただ、古代のクシャトリヤがそのまま中世や現代のラージプートになったかといえば、それは大いに疑問である。

インド神話には、ヴィシュヌ神の6番目の化身パラシュラーマがクシャトリヤを地球上から殲滅させたというエピソードが出て来る。それが何らかの真実を反映しているとするならば、かつてクシャトリヤと呼ばれていた人々は一旦滅びたと考えることもできる。インドでは古代から王国の興亡が繰り返されており、クシャトリヤは固定されたコミュニティーではあり得なかったのかもしれない。

一方、現在、パンジャーブ地方を中心に「カトリー(Khatri)」と呼ばれるカースト集団がいるが、これは「クシャトリヤ」が訛った形とされている。カトリーは一般的に教養が高く、書記や貿易を生業としている。上位カーストではあるが、武士や騎士のイメージがあるクシャトリヤとはイコールではない。

古代のクシャトリヤとの関係はともかくとして、中世において新たに軍事的な勢力を持った人々がどこからともなく現れ、王国を築き上げて、かつてのクシャトリヤの地位に収まったと考えるのが実態に近そうだ。その人々がいつしか「ラージプート」と呼ばれるようになった。

ちなみに、古代において、中央アジアからスキタイ族やフン族などの異民族がインド亜大陸に進出し、王権を打ち立ててラージプートになったという説が昔から唱えられていたが、現在では大方否定されている。むしろ、インド土着の農耕民や遊牧民の中から軍事的な優位性を持った豪族が現れ、周辺の人々をまとめて王国を作り、それが次第に「ラージプート」と呼ばれるようになったとするのが定説である。

ラージプートがラージプートとしてのアイデンティティーを確立し始めたのは、北インドにイスラーム教の政権が樹立した13世紀以降であり、それが確固たるものとなったのは、ムガル朝のインド亜大陸支配が確立した16世紀以降と考えられている。ムガル朝の皇帝はラージプート各王国との政略結婚を進めて傘下に収めると同時に、彼らに王権のお墨付きを与えた。ムガル朝と同盟を結んだラージプートの王族たちは、自身の血統を神話と結びつけ、クシャトリヤを自称して支配を正当化し、世襲での王位継承を慣習化した。また、王族に仕える中間支配者層もラージプートとされた。もちろん、メーワール王国のマハーラーナー・プラタープのように、ムガル朝の支配に頑強に抵抗したラージプートもいた。

ラージプートにはインドの他のコミュニティーにはないユニークな習慣がいくつかあるが、もっともよく知られているのがジョーハルである。王国が侵略を受け、戦士たる男性が玉砕すると、残された女性たちは尊厳を守るために集団自殺する習慣があった。ジョーハルについては寡婦とサティーで詳しく説明した。

ラージプートの分布

ラージプートは北インド一帯に分布しており、なにもラージャスターン州に特有のコミュニティーではない。農村で大地主として支配層を形成しているのは大抵ラージプートということになっている。ネパールの元王族もラージプート起源とされている。また、宗教もヒンドゥー教に限らない。イスラーム教を信仰するラージプートの一派も存在する。

ラージプートは「ライオン」という意味の「スィン(Singh)」という姓を持っていることが多いが、現在ではスィク教徒やヤーダヴなど、多くのコミュニティーがこぞって「スィン」を名乗っているため、「スィン」だからといって必ずラージプートであるとは限らない。

ラージプートは「タークル(Thakur)」と呼ばれることも多い。北インドで「タークル」といえば、十中八九ラージプートである。

ちなみにラビンドラナート・タゴールの「タゴール」は「タークル」が英語訛りした形であるが、ベンガル地方は社会構造が異なり、「タークル」はブラーフマン(バラモン)を指す。

映画の中のラージプート

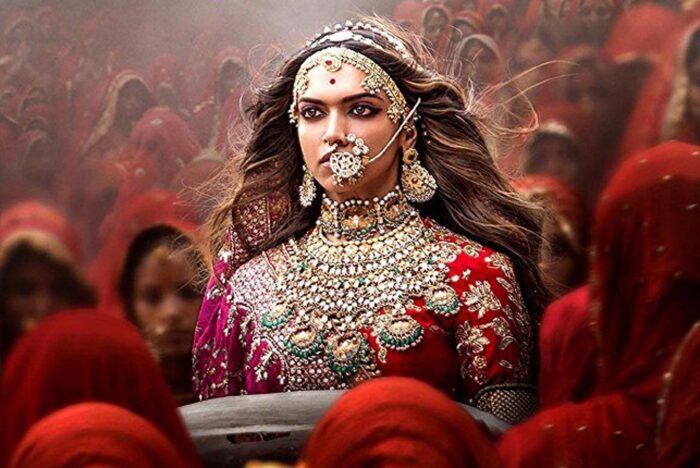

中世インドは日本の戦国時代みたいなもので、覇権を争ったラージプートは戦国武将みたいなものだ。時代劇映画の題材としてこれ以上に適したものはなく、中世のラージプート王族が登場する映画は多い。「Jodhaa Akbar」(2008年)や「Padmaavat」(2018年/邦題:パドマーワト 女神の誕生)が代表例だ。

農村部が舞台の映画では、タークルと呼ばれる地主階級が出て来ることが多い。前述の通り、北インドで「タークル」といえばラージプートである。伝説的名作「Sholay」(1975年)にタークル・バルデーヴ・スィンという両腕のない村長が登場するが、彼は完全にラージプートだ。

世間一般には「ラージプート=戦士カースト」のイメージが根強く存在し、ヒンディー語映画でも、軍人や警察の登場人物はラージプートっぽい名前を名乗っていることが非常に多い。例えば、「Veer-Zaara」(2004年)の主人公ヴィール・プラタープ・スィン(軍人)、「Baby」(2015年)の主人公アジャイ・スィン・ラージプート(諜報員)、「Sooryavanshi」(2021年)の主人公ヴィール・スーリヤヴァンシー(警察官僚)などがその名前からラージプートだと推定できる。

アーミル・カーンの本格デビュー作「Qayamat Se Qayamat Tak」(1988年)では、ヒーローのラージとヒロインのラシュミーがどちらもラージプートであり、映画の中でもラージプートとしてのアイデンティティーが強調されていた。また、同性愛を主題にした「Badhaai Do」(2022年)では、タークル姓の主人公が同性愛者であることを家族にカミングアウトするが、ここでも尚武の気風を重視するラージプート家系に同性愛者が生まれたというギャップが物語のスパイスに使われていた。