この映画の作品評は非常に特別である。なぜなら、2012年3月2日公開のこのヒンディー語映画「Paan Singh Tomar」には僕が出演しているからである。よって、いろいろな想いが込められた文章になってしまい、いつものように客観的な批評ができないかもしれない。しかしながら、映画自体はそれを抜きにしても非常に素晴らしい出来であり、詳しい紹介をしない訳にはいかない。個人的な想いと客観的な批評の間のバランスをなるべく上手く取りながら書く努力をしようと思う。

まず、撮影時の出来事について簡単にまとめておく。確か映画出演のオファーが来たのが2009年9月であった。ヒンディー語がしゃべれる日本人の中年男性、年齢は30歳~40歳くらい、というのが募集条件で、僕は当時30歳でギリギリ条件を満たしていた。応募してみたら簡単にOKとなった。もう一人日本人女性も募集していた。こちらの募集条件は20代前半くらいの若い日本人女性とのことで、ヒンディー語などの語学力は不問であった。紆余曲折の末、デリー在住日本人タジマ ハル子さん(芸名)に決定した。タジマ ハル子さんは映画のサブヒロイン役、僕はその通訳(ヒンディー語⇔日本語)役であった。つまり僕にはヒンディー語の台詞が用意されていた。

一体どこからこういう話が来るのか不思議に思われるかもしれないが、どうもインド映画界ではまだ日本人ジュニアアーティスト(エキストラ俳優)を斡旋する公式なルートは確立されておらず、かなり回り回ったルートで僕のところまで話が来た。その際、「インドで暮らす、働く、結婚する」(ダイヤモンド社)の著者で、ヴァーラーナスィーでカフェを経営する杉本昭男氏にはとてもお世話になった。この場を借りて杉本氏に感謝の気持ちを述べておきたい。だが、今回はたまたま杉本氏のところにまずオファーが行っただけで、彼が常に映画出演の鍵を握っている訳ではないので、彼にいくら頼んでも映画出演は実現しないことを念のために追記しておく。最近知ったのだが、映画出演希望の日本人募集についてはとある機関に映画制作者側からよく問い合わせがあるらしい。だが、もったいないことに今までそれらは全部無視して来たと言う。それをうまく活かしていけば、もしかしたら日本人のインド映画出演ルートを開拓できるかもしれない。しかしながら、インド映画出演のためには、向こうが要求する条件を満たす上に、圧倒的に自由な時間がなければならない。こちらのスケジュールは全く構ってもらえないので、呼ばれたらすぐに駆けつけられるぐらい暇な人でなければこの仕事はできないだろう。現在インドは観光ヴィザを含めインドに入国する外国人の引き締めを行っているため、そういう自由の利く外国人の人口は多くないと思われる。我々もこの映画にはかなり振り回されたが、一応振り回されながらもしがみついていられるだけの自由な時間があった。

さて、出演が決まってから、我々は10月に一度ムンバイーまで出向いているのだが、大嵐によってセットが破壊されてしまい、撮影も延期になってしまった。このまま立ち消えかと思われたが、12月にまた招集が掛かり、ムンバイーへ飛んだ。幸いこのときの撮影はうまく行き、ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督や主演俳優イルファーン・カーンとも会うことができた。

そのときは翌年、つまり2010年の初めに公開予定と言われていたのだが、ちっとも公開される気配がなかった。しかしながら2010年4月にまた連絡があり、デリーのスタジオで音声のレコーディングをしているから来いと言われた。「レコーディングするから来い」ではなく「レコーディングしているから来い」という言い方だったことに注意していただきたい。また、今レコーディングをしているということは、まだ完成していないということであった。ちょうどレコーディングスタジオは、当時住んでいたカールカージーの近所で、当時妊娠中だった妻、タジマ ハル子さん、そしてデリーで出張焼き鳥屋を経営するタクシー氏と共に出向いた。映画撮影も初めての経験だったが、アフレコも初めての体験で緊張した。僕とタジマ ハル子さんの声の他にいくつか日本語での音声が必要だったため、その場にいた全員で素材となる音声をいろいろ録音した。

このアフレコからが長かった。いつまで経っても我々が出演した「Paan Singh Tomar」は公開されなかった。撮影から1年が経ち、2年が過ぎ去った。「○月公開予定」とされながら、その月になってみると公開延期、ということが繰り返された。まるでドラクエ商法である。次第に、もしかしたら僕がインドに滞在している間に公開されないかもしれないという恐れも沸き起こって来た。しかし、2012年の2月に入った頃から「Paan Singh Tomar」がいよいよ公開されそうな雰囲気になって来た。2年間裏切られ続けたため、容易には信じられなかったが、映画館で「Paan Singh Tomar」の予告編が公開され、新聞にこの映画に関しイルファーン・カーンのインタビューがちらほらと掲載されるようになり、現実味を帯びて来た。そして3月2日、遂に公開となったのである。

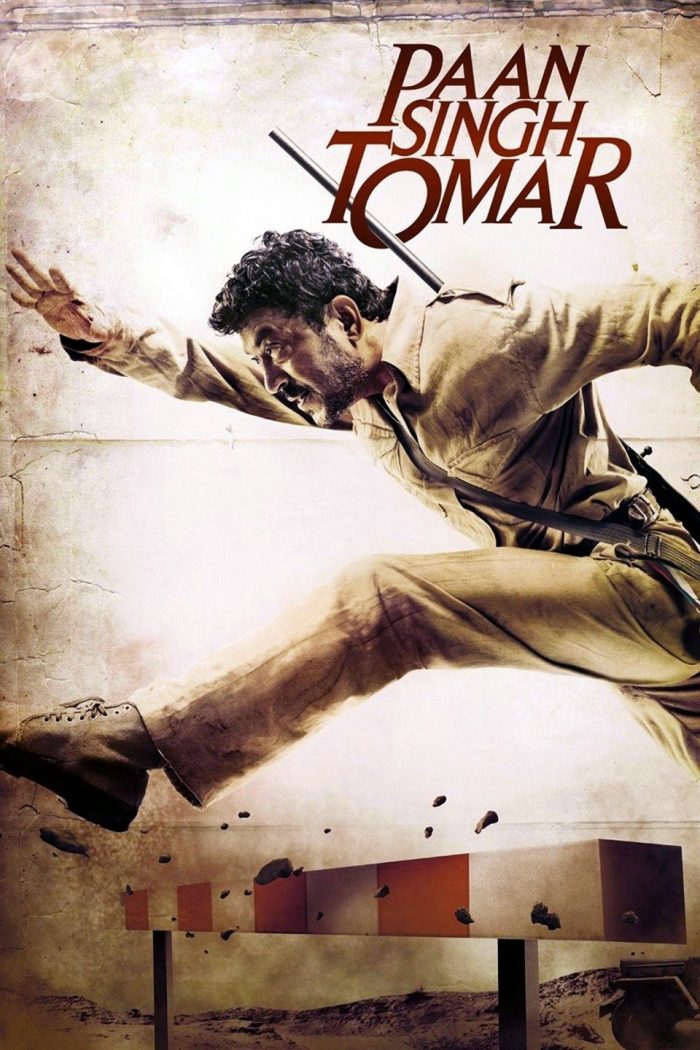

「Paan Singh Tomar」は、インド陸軍軍人、インド国内チャンピオンの陸上競技選手、そして盗賊と、数奇な人生を歩んだ実在の人物パーン・スィン・トーマルの生き様をベースに作られたノンフィクション的映画である。パーン・スィン・トーマルの人生には不明な点が多く、不明な部分は監督が想像力で補っており、完全なノンフィクションではないが、分かっている部分はなるべく忠実に描写しようと努力されている。陸上競技選手時代のパーン・スィン・トーマルは1958年の東京アジア競技大会に出場しており、その関係で日本人ジュニアアーティストが必要となったのだった。タジマ ハル子さんは、パーン・スィン・トーマルが東京で出会った、思い出の女性の役であった。

公開が決まって一安心だったが、次なる不安は、我々のシーンが編集段階でカットされていないかということだった。大スターの出演シーンでも、様々な事情から割と簡単にカットされてしまう。我々のシーンが最終的にカットされたとしても不思議ではなかった。しかしながらタジマ ハル子さんの役は、出番は少ないにしてもストーリー上かなり重要であることは分かっており、タジマ ハル子さんが出演するなら僕のシーンもあるだろうという漠然とした希望的観測があった。「Paan Singh Tomar」の公開が決まり、各映画館での上映スケジュールも出揃ったところで、封切り初日に友人たちと共にこの映画を鑑賞する計画を立てた。一度劇場丸ごと貸し切りをやってみたくて、この際それに挑戦しようと考えた。インド初のマルチプレックス、PVRアヌパム4(サーケート)ならば、他のマルチプレックスに比べて値段も安く、しかも全150席の小さな劇場が2つあり(オーディ2とオーディ3)、買い占めは比較的容易である。「Paan Singh Tomar」の上映がうまいことそれらの劇場になってくれたら150席全部買い占めて、可能な限り知り合いを無料招待してみんなで見ようと考えていたのだが、蓋を開けてみたら約400席の劇場(オーディ4)での上映となっていた。その規模の劇場の買い占めにはさすがに勇気と財力が必要だった(概算すると8万ルピー、15万円ほど)。もちろん、大きな劇場での上映が決まったということは、それだけ映画館側がその作品での儲けを見込んでいるということで、つまりはその質の高さが予想される。よって喜ぶべきことでもあった。結局、当初の計画よりは規模を縮小し、50席のみをまとめて予約することにしたのだった(ちなみにインドの映画館は完全指定席制である)。それらの合計金額は、ちょうど我ら2人が映画出演時にもらったギャラの合計金額と等しくなるので、その点でも適切な人数だと考えた。予約したのは午後8時40分の回で、多少時間が遅かったのだが、日本人とインド人の友人知人に声を掛け、ほぼ50名集まった。大人数で映画を観るというのもなかなか貴重な体験であり、こういう機会がないとなかなか実現できないかもしれない。

監督のティグマーンシュ・ドゥーリヤーは、「Haasil」(2003年)や「Saheb Biwi aur Gangster」(2011年)などで知られる、渋い作品を撮る映画監督である。主演のイルファーン・カーンは出演作「Slumdog Millionaire」(2008年)の大ヒットによって今や国際的な俳優となっているが、その前からヒンディー語映画界切っての演技派として定評があった。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督のデビュー作「Haasil」にはイルファーン・カーンも出演しており、それがひとつのきっかけとなってその後注目を浴びるようになったこともあって、イルファーンとティグマーンシュは言わば戦友のような仲である。

監督:ティグマーンシュ・ドゥーリヤー

制作:ロニー・スクリューワーラー

音楽:アビシェーク・ラーイ、サンディープ・チャウター

出演:イルファーン・カーン、マーヒー・ギル、ヴィピン・シャルマー、ナワーズッディーン・スィッディーキーなど

備考:PVRアヌパム4で鑑賞。

1980年。マディヤ・プラデーシュ州のチャンバル谷を支配する盗賊の首領パーン・スィン・トーマル(イルファーン・カーン)は記者からインタビューを受けていた。パーン・スィン・トーマルは初めて銃を手に取ったときのことから語り始める。

1950年。チャンバル谷出身のパーン・スィン・トーマルはインド陸軍の軍人であった。とにかく貧しい育ちだった彼は、腹一杯食べ物を食べるために入隊したのだが、彼の一族が盗賊であることが上官に知れ、危険人物扱いされるようになる。ただ、彼の俊足とスタミナだけは皆が認めるところであった。よって、パーン・スィン・トーマルは陸軍の中でもスポーツ選手を養成する部署に送られる。

パーン・スィン・トーマルは障害走(ステープルチェイス)の選手になり、インド国内のチャンピオンとなる。そして1958年の東京アジア競技大会にも出場するが、メダルを取ることはできなかった。

しばらく陸上競技選手を続けるが、1965年に第2次印パ戦争が勃発すると、戦争に参加するために軍人に復帰する。しかし、国内チャンピオンになってしまったためにパーン・スィン・トーマルは保護されるべき人材と見なされてしまい、戦争への参加を認められない。その後再び陸上競技選手に復帰し、そのまま引退を迎える。

ところが、村に戻ったパーン・スィン・トーマルを待ち受けていたのは、親戚バンワル・スィンとの土地所有権争いであった。パーン・スィン・トーマルは警察や役人に仲裁を訴えるが誰も彼を助けようとしなかった。バンワル・スィンはパーン・スィン・トーマルの留守中に彼の家を襲撃し、母親を殺してしまう。ただ、パーン・スィン・トーマルの妻インドラー(マーヒー・ギル)は2人の息子を連れて逃げ出していた。

行き場を失ったパーン・スィン・トーマルは盗賊にならざるを得なくなる。ウッタル・プラデーシュ州、ラージャスターン州、マディヤ・プラデーシュ州の州境を股に掛け、誘拐などで荒稼ぎをするようになる。今や彼の名前はインド中に轟き、時には警察から依頼を受けて仕事をすることもあった。十分に力を付けたパーン・スィン・トーマルはバンワル・スィンにも復讐を果たす。

ところが、記者とのインタビュー後、記事が一面に掲載されたこともあって、パーン・スィン・トーマルは有名になってしまい、警察のターゲットとなる。パーン・スィン・トーマルの部下の中からも裏切り者が出て、パーン・スィン・トーマルはまんまと罠に誘い込まれ、警察に囲まれてしまう。銃撃戦が起こり、部下は一人また一人と死んで行く。パーン・スィン・トーマルは最後にダッシュを試みるが銃弾を受け、今までの人生を思い出しながら死んで行く。

ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督らしい、重厚な渋い映画だった。一切ダンスシーンがなかったこともそれを象徴している。しかも、作品には強烈なメッセージ性があり、単なる盗賊映画ではなかった。いくつかの社会問題に触れていたのだが、メインはインドのスポーツ界を巡る問題である。

インドでは男子クリケットが「宗教」と呼ばれるほど絶大な人気を誇る一方で、その他のスポーツや女子スポーツの多くが悲惨な状況に置かれている。その問題をいち早く取り上げた映画は「Chak De! India」(2007年)であった。「Paan Singh Tomar」も、クリケット専制主義への直接の批判はなかったものの、基本的にはクリケット選手以外のスポーツ選手が置かれた惨状に焦点を当てた作品だった。

主人公パーン・スィン・トーマルは俊足とスタミナに恵まれており、陸上競技の中でももっとも困難とされる障害走(ステープルチェイス)を専門とする軍属の選手であった。彼は1958年に国内チャンピオンとなり、インド代表として同年に東京で開催されたアジア競技大会にも出場する。しかし、彼が獲得した金メダルもインド代表の肩書きも、その後の彼の人生には全く役に立たなかった。そればかりか、軍人なのにスポーツに従事していたということで、一般人からはネガティヴに捉えられることも多かった。パーン・スィン・トーマルは別に戦場から逃げていた訳ではない。1965年の第2次印パ戦争では自ら戦線への配属を希望したが、なまじっかチャンピオンになってしまったために、優秀な人材の保護という空虚な名目でそれを許されなかった。除隊後村に戻ったパーン・スィン・トーマルは親戚との土地所有権争いに巻き込まれ、力尽くで村を追い出されることになり、盗賊になる道を選ぶ。軍隊で身に付けた訓練法で部下たちを訓練し、3州が交わる行政上特殊な地域で盗賊行為を繰り返した。皮肉なことに、国内チャンピオンになった彼をもてはやす者は一人もいなかったが、盗賊となって3州の警察を手玉に取るようになるとメディアは彼を半ば英雄視して取り上げるようになった。しかしながら、あまりに有名になり過ぎたために警察のターゲットとなり、最後は罠にはめられて殺されてしまう。一貫して映画で主張されていたのは、パーン・スィン・トーマルが盗賊になる必要はなかったということだ。根は正直者であり、人生のいくつかのポイントで、国内チャンピオンとして当然の扱いを受けていれば、彼は善人として人生を全うすることができた。しかし、インドの社会システムがそれを許さず、彼は社会のメインストリームから外れ、盗賊として生きなければならなくなった。映画の最後では、パーン・スィン・トーマル以外の、スポーツで優秀な成績を収めながらもみじめな人生を送ったインド人選手たちの名前もいくつか明示され、この映画のテーマを今一度明確にしていた。

インドのスポーツ界の惨状以外にも、劇中ではシステムの腐敗が散発的に取り上げられていた。例えば軍人や警官の雇用における縁故採用主義。パーン・スィン・トーマルの長男は縁故採用で陸軍に入隊したし、最後でパーン・スィン・トーマルを裏切った老人は、息子を警官に採用する交換条件でパーン・スィン・トーマルを警察に売った。ただ、それらは特に批判的なタッチと共に描写されておらず、当然のものとされていたふしがある。しかし、警察と盗賊の癒着はより明確な批判の視点と共に描写されていた。盗賊となったパーン・スィン・トーマルの主な顧客は警察で、政治的な陰謀や私的な復讐などのためにパーン・スィン・トーマルとその盗賊団を利用していた。

イルファーン・カーンの外見があまり変わらないことから時間の流れを映像から把握しにくく、想像力で補った後も、依然として彼の人生が明らかになったとは言い難かった。また、妻との関係や家族の人間関係もかなり断片的にしか描写されていなかった。それらの欠点はあったものの、全体としてはとても引き込まれる映画だったと言っていい。それに加えて登場人物の台詞も機知に富んでいて、インド人大衆好みのやり取りが繰り返されていた。2本の新作ヒンディー語映画と同時に公開されたが、口コミの力によってヒットが狙えるかもしれない。

「Paan Singh Tomar」は完全にイルファーン・カーンの映画であった。最初から最後までイルファーン・カーンの絶妙な演技の上に成り立っている作品であり、映画の出来も7~8割は彼の貢献に依っている。彼の演技力については改めて書く必要はない。しかし「Paan Singh Tomar」は彼のベストの演技のひとつと言っても過言ではないだろう。それほど素晴らしい演技だった。この作品の中でのパーン・スィン・トーマルは、盗賊の首領にありがちな残忍で恐ろしいキャラクターではなく、社会の矛盾や運命の悪戯からたまたま盗賊になってしまっただけで、実際は人間的魅力を内に秘めた純朴な人間として描写されていたが、それはイルファーン・カーンの演技によって実現していた。

イルファーン・カーン以外のメインキャストも好演していたが、イルファーン・カーンを支える役割でしかなかった。ヒロインのマーヒー・ギルもほとんどこれと言った出番がなかった。しかし、キャスティングで手抜かりがあったという訳ではなく、チャンバル谷の雰囲気に合った、現実的で絶妙な配役であった。

日本人の出演シーンについてもここで簡単に触れようと思う。前述の通り、デリー在住日本人であるタジマ ハル子さんと僕が出演するのは、パーン・スィン・トーマルが東京アジア競技大会に出場するシーンである。ロケは、ムンバイーはアンデーリー・ウエストにあるアンデーリー・スポーツコンプレックスで行われており、日本ロケは行われていない。それは日本人が見ればすぐに分かるだろう。なぜなら劇中に登場する日本語は全く日本語になっていないからである。我々がロケ地に到着したときには既にそれらの出鱈目な日本語がセットされてしまっており、しかもそれを背景に多くのシーンが撮影されてしまっていた。一応監督にその問題を指摘したのだが、もう動かせなかった。本物の日本人が出演していながら、ヘンテコな日本語が映画に登場してしまうのは本当に残念なのだが、我々の力ではどうにもならなかったことを了解していただきたい。

自分の姿を銀幕上で見るのは非常に異様な体験だったのだが、客観的に評価すると全く駄目な演技だった。カメラ目線を避けるように注意されていたのだが、あまりに避けすぎていてかえってカメラを意識していることが分かるような視線をしていた。これは演技よりも前の問題で、全くの素人であることがバレバレだ。ヒンディー語の台詞のしゃべり方もボソボソしていて変だった。アフレコ時に緊張し過ぎたか。一応自己弁護しておくと、僕の台詞や登場シーンは台本ではもう少し長かった。タジマ ハル子さん演じる日本人女の子が、裸足で走ったパーン・スィン・トーマルに競技後話し掛けようとするのだが言葉が通じず、通訳を探して来て、ようやくコミュニケーションが取れるというシーンだったのだが、撮影の段階ではそれが縮小されてしまっており、僕が演じる通訳は最初から女の子と一緒に来ていた。しかも、女の子とパーン・スィン・トーマルが記念撮影を撮ることになり、どこかからカメラを探して来て撮影する流れであったのだが、それも短縮されて、最初から僕はカメラを持たされていた。そのせいで、一体通訳なのかカメラマンなのかよく分からないキャラクターになってしまっていた。よって、どのようにキャラ作りをしたらいいのか掴めず、単に与えられた台詞を消化するだけになってしまった。しかし、何はともあれ、ヒンディー語映画でヒンディー語の台詞をしゃべった初の日本人になったのではないかと思う。

一方、タジマ ハル子さんはサブヒロインだけあって非常に印象的な役であった。メインヒロインがあまり目立たなかったために余計目立つ。彼女は、前半の東京アジア競技大会シーンだけでなく、最後、パーン・スィン・トーマルが瀕死の状態で過去を思い出すシーンでも登場する。他にタクシー氏の「水、水」という音声が使われていた。もっといろいろ録音したのだが、それらは使われなかったようだ。

もし使われたら日本人には大爆笑だったというものがひとつある。それは東京アジア競技大会での出場選手のアナウンスである。このとき、パーン・スィン・トーマルに加えて適当にアジア人の名前をはめ込むことになり、「第1コース、松本人志」など、日本の芸人の名前も入れておいたのだが、結局使われなかった。

「Paan Singh Tomar」は全くダンスシーンがない硬派な作りで、いくつかBGMとして歌が流れていた程度である。言語は標準ヒンディー語ではなく、マディヤ・プラデーシュ州の方言を写実的に再現したもので、言語学的な分類ではブラジ方言と言っていいようだ。よって標準ヒンディー語のみの語学力では理解は非常に困難である。なるべくヒンディー語のバラエティーに触れておくと、自然に意味を汲み取れるようになる。

劇中にはいくつかキーワードがあったが、「ダコイト」と「バーギー(बाघी)」の違いについてパーン・スィン・トーマルがこだわっていたので、それだけはここでも触れておこうと思う。パーン・スィン・トーマルはバーギー(反乱者)を自称しており、ダコイト(盗賊)とは一度も言っていなかった。彼の弁では、ダコイトは国会にいるもので、荒れ地にいるのはバーギーだと言う。ダコイトは自己の利益のために強盗を働くが、バーギーは大義名分がなければ犯罪はしない。それが彼のこだわりであり、インタビューを志望して来た記者にもそれを強調していた。

ちなみに、パーン・スィン・トーマルが生まれ育ったチャンバル谷は盗賊が跋扈する無法地帯として悪名高く、「バンディット・クィーン」として知られるプーラン・デーヴィーもこのエリアをテリトリーとした。

「Paan Singh Tomar」は、硬派な作風で知られるティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の最新作で、実在の人物の人生をベースにした、やはり非常に硬派な映画である。単なる盗賊映画や犯罪映画ではなく、インドのスポーツ界が抱える問題を一人の不幸なスポーツ選手の視点から突いており、有意義な作品だ。演技面では主演イルファーン・カーンの独壇場で、彼のベストの演技も楽しめる。そして僕を含め日本人2人が出演していることも特筆すべきである。コテコテの娯楽映画ではないが、しっかり作られたシリアスな作品で、日本人云々を抜きにしてオススメできる。

パーン・スィン・トーマルの人生

ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督の「Paan Singh Tomar」は、当初の予定から2年も一般公開が遅れたにも関わらず、意外にも批評家からの受けが良く、客入りも上々のようである。この映画によって、今までほとんど忘れられた存在だった伝説的盗賊パーン・スィン・トーマルが一般の人々に知れることとなり、彼の人生や人物像に迫る記事も見られるようになった。その中でももっとも詳しかったのが2012年3月3日付けのタイムズ・オブ・インディア・クレスト版であった。ティグマーンシュ・ドゥーリヤー監督へのインタビューと併せて3ページに渡ってパーン・スィン・トーマル関連の特集が組まれており、今までベールに包まれていた彼の実態が浮かび上がって来る。今回は、映画の理解の助けになればと思い、主にこの記事をベースにパーン・スィン・トーマルについて書いてみようと思う。

パーン・スィン・トーマルは1931年5月20日、マディヤ・プラデーシュ州ムライナー(Morena)県ビドーサー(Bhidosa)村の封建領主トーマル家に生まれた。この辺りはチャンバル谷と呼ばれるが、盗賊が跋扈するアウトロー・エリアとして悪名が高い。パーン・スィンの祖父には2人の妻がおり、年長の妻がイーシュワリー・スィンを産み、年少の妻がダヤーラーム・スィンを産んだのだが、長男イーシュワリー・スィンがパーン・スィンの父親であった。パーン・スィンにはマーターディーンという兄がいた。

190cm前後の恵まれた体格を持っていたパーン・スィンは1950年頃にウッタル・プラデーシュ州ルールキーに駐屯するベンガル工兵隊に入隊する。あるときパーン・スィンは教官と口論になってしまい、罰としてグランドを何周も走らされた。そのときの卓越した走りが上官の目に留まり、陸軍スポーツ選手に抜粋される。当時は軍人のスポーツ選手が陸上競技で一世を風靡した時代で、パーン・スィンも陸上競技選手となった。パーン・スィンは練習を欠かさぬ真面目なスポーツマンで、帰郷したときですらランニングを欠かさなかった。パーン・スィンの走りはルールキーでは有名だった。新米兵士は早朝、「おい、目を覚ませ、パーン・スィンさんはもうサハーランプルまで往復して来てしまったぞ!」と叩き起こされ、朝練に駆り出されるのが通例だったと言う。ちなみにサハーランプルというのはルールキーから約35kmの地点にある町の名前で、往復だと70kmだ。

パーン・スィン・トーマルは障害走(ステープルチェイス)と5,000m走の選手だった。スポーツ選手としての最盛期は1957年から1961年で、この間に7つのタイトルを獲得している。1957年にバンガロールで開催された全国大会において3,000m障害走で2位を獲得(9分36秒1)したのを皮切りに、1958年にカタクで開催された全国大会において同じく3,000m障害走で国内新記録を樹立して優勝(9分12秒4)、1959年にトリヴァンドラムで開催された全国大会において5,000m走で国内新記録を樹立して優勝(14分54秒0)、また3,000m障害走でも優勝(9分17秒0)、1960年にニューデリーで開催された全国大会において5,000m走と3,000m障害走で優勝(14分43秒2と9分7秒8)、1961年にジャランダルで開催された全国大会において5,000m走と3,000m障害走で優勝(14分47秒6と9分2秒3)。このように、自身の国内記録を自身で塗り替え続ける、華々しい活躍をしている。ただ、1958年に東京で開催されたアジア競技大会にインド代表として3,000m障害走に出場したものの、メダルは獲得できなかった。それでも当時陸上競技に関わった人物でパーン・スィンの名前を知らない者はいないほどだと言う。彼は仲間たちから愛情を込めて「パーナー」と呼ばれていた。

パーン・スィン・トーマルは1971年、40歳で陸軍を引退し、村に戻る。それまでは一般的な人生であった。

彼が盗賊となるきっかけとなったのは、兄マーターディーンの愚かな行動にあった。1977年、大麻中毒者で浪費家だったマーターディーンは金が入り用になり、叔父ダヤーラームの息子で従兄弟にあたるハワルダール、バッブー、ジャンデールに、父親から受け継いだ土地の一部、2.5ビーガー(約6,300㎡)を3,000ルピーで売り払ってしまう。当時、土地は長男がそのまま引き継ぐことが普通で、マーターディーンもパーン・スィンに相談せずにこの取引をしてしまった。しかし、パーン・スィンは兄のその勝手な行動に憤り、自分の分け前を要求した。そこでマーターディーンはその取引を白紙にすることを考え、パンチャーヤト(村落議会)に訴えた。従兄弟たちは当初、3,000ルピーを払い戻せば土地を返してもいいという態度を取った。土地を売って手にした金はマーターディーンが既に浪費してしまっていたが、パーン・スィンは陸軍勤務時の貯蓄を切り崩してまでしてその土地を取り返そうとする。しかしながら、突然従兄弟たちは示談を拒否し、パンチャーヤトもパーン・スィンを見放す。この出来事によりパーン・スィンと従兄弟たちの間に確執が生じ、パーン・スィンは復讐の機会を狙うようになるが、直接的な行動には出なかった。

1979年3月17日、ホーリー祭の翌日に、パーン・スィンにとって大きな事件が起きる。パーン・スィンの長男ハヌマントは、ホーリーの日にハワルダール、バッブー、ジャンデールやその息子たちに拉致されリンチを受け、その復讐として翌日に散弾銃を家から持ち出して彼らのところへ向かったのだった。ところがハヌマントは誤ってこの確執とは全く関係ないジャガンナートという僧侶の腕を撃ってしまう。ちょうどそのとき村を留守にしていたパーン・スィンはそのニュースを聞き、もう村にはいられないと考える。そこで彼の家族の男性メンバーたち――パーン・スィン、兄マーターディーン、その息子バルワント――は、畑、家畜、妻子を後に残して逃亡する。

同年3月26日、つまりその出来事からわずか9日後、パーン・スィンはバッブーを殺す。パーン・スィンたちがバッブーを見つけたとき、彼は幅4.6mの用水路の向こう岸にいたのだが、パーン・スィンはいとも簡単にその用水路を飛び越え、逃げるバッブーを数km走って追い掛け捕まえたのだった。そして1980年9月20日にはジャンデールとハワルダールを次々と殺し、復讐を果たす。

パーン・スィン・トーマルは「ダスユラージ(盗賊王)」や「チャンバル・カ・シェール(チャンバル谷のライオン)」を自称して盗賊行為を働くようになり、人々から恐れられる存在となった。しかし、彼の息子で父と同じく陸軍に入隊したサウラームは、盗賊時代のパーン・スィンの人間的な一面についても語っている。例えば、パーン・スィンは列車で移動中にスリに1万ルピーをすられたことがあるらしい。そのとき、ちょうどパーン・スィンには同額の懸賞金が掛けられていた。大金をすられたことに気付いたパーン・スィンは列車を降り、その足で警察署に出向いて被害届(FIR)を提出したと言う。もちろん偽名を使って。また、パーン・スィンはラム酒が大好きで、サウラームは軍の酒保からヘラクレスやシー・パイレートなどのラム酒を失敬して来て、パーン・スィンに密会するたびに手渡していたと言う。

しかし盗賊王パーン・スィンの支配は長く続かず、1981年10月1日深夜に警察とのエンカウンター(銃撃戦)によって死亡する。インドでは、有名なマフィアや盗賊の死が発表されても、その死因や死の状況についてははっきり明かされないことが多いのだが、パーン・スィンの死についてもいくつか説があるようである。サウラームによると、その日パーン・スィンはとある揉め事の解決のためにラティヤープラーという村を訪れていた。しかし内通者によって居場所を警察に密告されてしまい、パーン・スィンは警察に取り囲まれて殺されてしまう。このときパーン・スィンは異常に酔っ払っていて正気を失っており、そのために本来の力を発揮できなかったようなのだが、サウラームによればそれは内通者によって毒を盛られたからだと言う。ただ、パーン・スィンの幼馴染みサーハブ・スィンの証言によれば、ラティヤープラーにはパーン・スィンの愛人がいたと言う。その愛人は人妻で、夫がいないときにパーン・スィンはその愛人と密会しにラティヤープラーを訪れていた。警察はその情報をキャッチし、パーン・スィンを待ち伏せして殺したと言う。様々な証言の中で一致しているのはパーン・スィンの最期である。彼はまず片足に銃弾を受け、そのために類い希な身体能力を発揮できなくなり、易々と殺されてしまった。

映画「Paan Singh Tomar」のストーリーは、以上分かっている範囲でのパーン・スィン・トーマルの人生や人柄を最大限スクリーン上で再現したものだと言っていいだろう。これらを頭に入れて映画を観れば理解も深まるだろうし、見終わった後でもこれを読めばかなりすっきりする。ただ、ドキュメンタリー映画ではないので、パーン・スィン・トーマル寄りの同情を込めて描かれていることは確かだ。

ところで、現在でもチャンバル谷ではパーン・スィン・トーマルの名はよく知られているようだ。彼の妻インディラーや次男サウラームは存命中であるし、パーン・スィンに殺された従兄弟の息子たちも生きている。ジャンデールの息子ビレーンドラ・スィンはビドーサー村の村長になっている。しかしながら、全国的には彼の名前はほとんど忘れ去られていたと言っていいだろう。よって、彼の死から実に30年の歳月を経て、軍属の陸上競技選手から盗賊になるという特異な人生を歩んだパーン・スィン・トーマルは、スクリーンに蘇ったことになる。