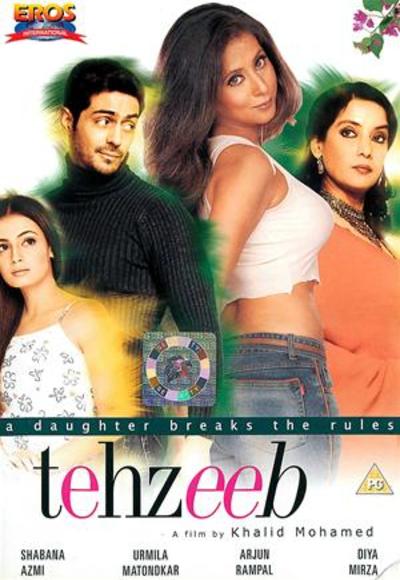

今日は、2003年11月21日公開の新作映画「Tehzeeb」を観にPVRアヌパム4へ行った。「Tehzeeb」とは「洗練」とか「文化」という意味だが、映画の主人公の名前がそのまま題名になっていると受け止めた方がいいだろう。監督は「Fiza」(2000年)でデビューしたカーリド・ムハンマド。音楽は日本でも有名なARレヘマーン。キャストはシャバーナー・アーズミー、リシ・カプール、ウルミラー・マートーンドカル、アルジュン・ラームパール、ディーヤー・ミルザー、ナムラター・シロードカル。

テヘズィーブ(ウルミラー・マートーンドカル)の母は有名な歌手ルクサーナー(シャーバナー・アーズミー)だった。ルクサーナーは仕事のために家を空けることが多く、それによって夫アンワル(リシ・カプール)との仲が険悪になっていた。彼女に不倫の疑いが持ち上がったとき、アンワルが自宅で射殺される事件が起こる。まだ子供だったテヘズィーブは偶然母親が父親を殺す瞬間を見てしまう。テヘズィーブはそれ以来、母親を憎むようになる。テヘズィーブは母親に黙って詩人・作家のサリーム(アルジュン・ラームパール)と結婚し、家を出て行ってしまった。 それから幾年もの歳月が過ぎ去った。テヘズィーブはサリームと幸せに暮らしていた。テヘズィーブの妹のナズニーン(ディーヤー・ミルザー)も一緒に暮らしていた。ナズニーンは知能障害の子供で、ルクサーナは彼女を強制的に精神病院に入れたが、テヘズィーブは彼女を勝手に退院させて一緒に住まわせていたのだった。 ある日ルクサーナーは突然テヘズィーブに会いに来た。二人は表面的には5年振りの再会を喜ぶが、裏には火花が飛び散っていた。ルクサーナーはナズニーンが病院を出てそこにいることに怒り、サリームと駆け落ちしたことを蒸し返し、テヘズィーブのやることにいちいちケチをつけていた。テヘズィーブも母親にいちいち反抗していた。ルクサーナーは娘を歌手にしたかったのだが、さっさと結婚して才能を無駄にしているテヘズィーブを見て苛立つのだった。遂にルクサーナーとテヘズィーブの仲は最悪の状態になり、テヘズィーブは母親に、父親を殺したことを責める。ルクサーナーも怒り、出て行こうとするが、そのときナズニーンが銃で自殺未遂をしてしまう。なんとか命を取り留め、それから次第に2人の仲は修復されていく。母親はテヘズィーブに父の死の真相を明かす。彼女は父親を殺したのではなかった。父親が彼女の前で自殺をしたのだった。不倫も誤解であることが分かった。 テヘズィーブは母親に今までのことを謝る決意をする。庭にいた母親に話しかけるが、ふと見ると母親は死んでいた。彼女は密かに心臓を患っていたのだった。テヘズィーブは母親の遺志を受け継いで歌手の道を歩む決意をする。

非常に難解な映画だった。この映画は、ヒンディー語映画というより、敢えて「ウルドゥー語映画」と呼んだ方がいいのかもしれない。ここで「ウルドゥー語」という言葉を使ったが、これは映画中に見受けられたアラビア語・ペルシア語語彙の多用、イスラーム教的要素、そしてガザル(詩の形式)の頻出という特徴を考慮に入れて便宜的に使用した。僕は基本的に無批判にヒンディー語とウルドゥー語を分けて考えるのには反対だが、かといって、これら2つの言語を全く同じ言語と言い切ることにも実は抵抗がある。これらは元々1つの言語で、同じような文法構造をしているが、現在これらの言語は一般に別の言語と考えられており、文学用語として、公用語として、それぞれ独自の発展を遂げつつある。だから、これらの言語は歴史的に元々同根の言語であることを念頭に置きつつ、言語学的に近似性の強い言語であることに注意を払いつつ、政治的、社会的、文学的、総合的観点から、ここ100年ちょっとの間に枝分かれした2つの言語と考えてしまうのが一番妥当な見方だと思っている。

それはともかくとして、僕はこの映画を「ウルドゥー語映画」と名付けたい。映画中には、明らかに他のヒンディー語映画よりも多くの難解なアラビア語・ペルシア語語彙が意識的に使われ、ヒンディー語語彙の知識だけだと理解するのに苦労する。また、主要な登場人物は皆イスラーム教徒であり、「アーダーブ」(ムスリムの挨拶)とか「ヤー・アッラー」、「ビスミッラー」(共に「ああ神様!」、「なんとまあ!」みたいな意味)などのセリフが使われたり、ナマーズ(アッラーへのお祈り)が大袈裟に描写されたりしている。それに、アルジュン・ラームパール演じるサリームが詩人かつ作家であるという設定のため、ウルドゥー韻文学の代表的な詩形ガザルを折に触れて吟唱する。監督がイスラーム教徒だからだろうか、非常にイスラーム色の強い映画であった。そういえば現在ヒンディー語映画上映が禁止されているパーキスターンで、この「Tehzeeb」を一般公開しようという動きがある、という話を聞いたことがある。確かにこの映画だったら、パーキスターンで上映されても何の問題もないだろう。むしろパーキスターン人に媚を売っているのでは、と勘ぐってしまうほど親イスラーム的である。

ガザルについてもう少し詳しく解説しよう。ガザルとは元々アラビア文学の詩形だ。主にイスラーム教地域に広く流布し、西はスペインから東はバングラデシュまで、各地の言語でガザルが書かれている。「ガザル」という単語そのものの意味は「雌鹿」らしい。ガゼルという鹿のような動物がいるが、あのことではないかと思っている。ガザルは、その「雌鹿」の意味から転じて、「恋人との会話」を意味する。俗っぽく言えば「女を口説く詩」と言うこともできるが、つまりは恋愛の抒情詩である。ただ、テーマは何でもよく、政治批判のガザルなんかもありうる。原則として女性の観点から詩が書かれるが、ウルドゥー・ガザルでは男性からの観点からでもガザルが書かれている。詩なので、俳句の五七五や季語のような規則がある。ガザルの詩は2行でひとまとまりになっており、これをシェールと言う。シェールが複数集まって1編のガザルを構成する。すべての行の韻律は等しくなければならず、2行ごとに脚韻を踏んでいないといけない。脚韻にはラディーフとカーフィヤーの2種類があり、前者は全く同一の単語で韻を踏むこと、後者は音の似た単語で韻を踏むことである。ガザルは他の詩形とは違って、全体でひとつの情感を描写する必要はなく、各シェールごとにバラバラの内容の詩を書いたりするのが一般的だ。冒頭のシェールの2行は脚韻を踏み(マトラー)、最後のシェールには作者のペンネーム(タカッルス)がどこかに入る(マクター)というルールもある。。一例として、ウルドゥー・ガザルの代表的詩人、ミール・タキー・ミールのガザルを、なるべくカーフィヤー、ラディーフ、マトラー、マクターなどが失われないように気を遣いながら翻訳してみた。

人生はまるで水泡のごとし

世界はまるで蜃気楼のごとし

彼女の唇の何という柔らかさ

まるでバラの花びらのごとし

心の目で世界を見れば

まるでこの生活は夢のごとし

私は幾度も彼女の家を訪れてしまう

この不安はまるで無尽のごとし

見よ、今一瞬のあの雲の形を

まるで私の目に流れる涙のごとし

ああ、ミール!彼女の半開きの目の

魅惑はまるで美酒のごとし

各シェールの間に特に脈絡があるわけではないのが分かるだろうか。人生の無常観を表現してみたり、恋人の美しさを描写してみたり、心の不安を書いてみたり、バラバラである。この脈絡のなさがガザルの最大の特徴であり、また面白いところでもある。ここまでガザルについて解説したのは、実はこの「Tehzeeb」のストーリー構成がこのガザルの詩形を想起させるものだったからだ。つまり、何となくシーンとシーンの間に脈絡がないのだ。もしこれが普通の映画だったら、「脈絡がない!」と切って捨てるところだったが、全体に流れるガザル詩的雰囲気のおかげで、「もしかしてこれはこういうテクニックか?」と思わされてしまった。ミュージカルシーンも脈絡なく挿入され、得体の知れないシュールなダンスが繰り広げられる。ただ、後半ぐらいになると、なんとかストーリーがまとまってくる。

ついでに述べておくと、この映画のいくつかの曲は、古典ウルドゥー詩人の詩を基に作曲されている。アルジュン・ラームパールがいろんな女性たちと変な踊りを踊る「Khoyee Khoyee Aankhein」はシャード・アズィーマーバーディーの詩を、ゲスト出演的な登場の仕方をするナムラター・シロードカルが歌って踊る「Sabaq Aisa」はダーグ・デヘルヴィーの詩を、最後にウルミラー・マートーンドカルが歌う「Mujhpe Toofan Uthaye」はモーミン・カーン・モーミンの詩を基にしている。ARレヘマーンとウルドゥー詩人たちの時代を超えたコラボレーションというのもなかなか楽しいが、残念ながらそれが成功しているとは思えない。

はっきり言ってしまえば、この映画は駄作である。テヘズィーブとルクサーナーの仲がいったいどうなのか、お互い本心はどう思っているのか、よく分からない。二人が仲良さそうにしているシーンは本当に仲良さそうなのに、二人が口論し合っているときは本当に憎みあっている。そもそも、ルクサーナーが娘の家を訪ねた理由にあまり説得力がない。知的障害児のナズニーンも、重い役ながらうまく活かしきれてなかった。突然現れてサリームを誘惑するセクシー編集長シーナーも突発的すぎるし、彼女によって引き起こったサリームの不倫疑惑も、驚くほど呆気なく解決してしまう。ナズニーンが自殺を図ったときに使用した銃は実は父親が自殺したときに使用した銃で、テヘズィーブがずっと隠していたものだが、その銃がナズニーンの自殺未遂によって明るみに出てしまう。警察がその銃の所有者を追及するシーンがあるが、その後うやむやになってしまう。テヘズィーブたちが飼っている黒猫と、ルクサーナーが飼っている白猫の描写も中途半端だった。もっとうまく使えただろうに。最後、母親が急死してしまうシーンなどは観客への奇襲としか言いようがない。ほとんど何の伏線もなかった(1シーンだけルクサーナーが薬を飲むシーンがあったにはあったが・・・)。監督と脚本家の才能を疑うような粗雑さが随所に見受けられるのだが、詩的映画と言ってしまえば何だか片付くような気にもなるから不思議だ。

今年はプリーティ・ズィンターが当たり年だったが、ウルミラー・マートーンドカルも頑張った。「Bhoot」(2003年)、「Pinjar」(2003年)に引き続き、「Tehzeeb」でも演技力を要する役をこなした。しかし「Bhoot」の印象が強すぎて、彼女が怒りに目をむき出し顔を震わすシーンを見ると、悪霊に憑依されているように見えてしまう。ウルミラーは顔や身体のバランスが何だか変、というか特徴的だ。彼女の目を見ると、なぜか昆虫をイメージしてしまう。

アルジュン・ラームパールは今までパッとした映画、役がなかったのだが、この映画は今までで最高の演技をしていたと思う。知的で陽気な男をダンディーに演じていた。ディーヤー・ミルザーは知的障害児の役で、駆け出しの女優としてはかなりの冒険だったと思う。ただ、やっぱり自分を捨て切れてないところがあり、知的障害児にしてはかわいすぎた。「Koi… Mil Gaya」(2003年)で同じように知的障害児を演じたリティク・ローシャンに比べたらまだまだ演技力が足りない。テヘズィーブの母親を演じたシャバーナー・アーズミーは、正に往年の女優という表現がピッタリのベテラン女優である。この映画でも余裕と貫禄のある演技を見せていた。影の主役は何と言っても彼女だろう。同じくベテラン男優リシ・カプールが、テヘズィーブの父親役で登場していた。

「Tehzeeb」、自分の中ではどう評価していい映画なのか決めあぐねている状態だが、多分普通の人が見たら「つまらん」と断言することは確かだと思う。ウルドゥー語に造詣が深い人が観たら、何かきらめくものを見つけられるかもしれない。