2001年5月18日公開の「Ek Rishtaa(ある関係)」は、1990年代の香りを漂わす家族礼賛の物語である。公開当時はまだインドに住んでおらず、2023年5月17日に観賞しこのレビューを書いている。

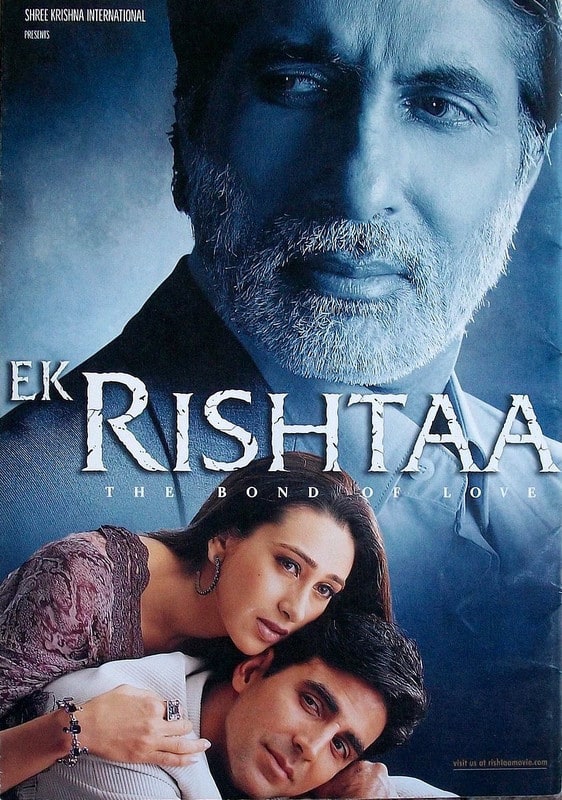

監督はスニール・ダルシャン、音楽監督はナディーム・シュラヴァン。キャストは非常に豪華であり、アミターブ・バッチャン、アクシャイ・クマール、ジューヒー・チャーウラー、カリシュマー・カプール、ラーキー、モホニーシュ・ベヘル、シモン・スィン、アーローク・ナート、シャクティ・カプール、アーシーシュ・ヴィディヤールティー、シャラト・サクセーナー、ヴラジェーシュ・ヒールジーなどが出演している。また、スニール・シェッティーが本人役でカメオ出演している他、ナグマーがアイテムソング「Mulakat」でアイテムガール出演している。

ヴィジャイ・カプール(アミターブ・バッチャン)は尊敬を集める実業家で、妻のプラティマー(ラーキー)、娘のプリーティ(ジューヒー・チャーウラー)、プリヤー(シモン・スィン)などと一緒に住んでいた。ヴィジャイは、彼を慕う青年ラージェーシュ・プローヒト(ジューヒー・チャーウラー)を重用し、彼をプリーティと結婚させる。また、ヴィジャイにはアジャイ(アクシャイ・クマール)という息子がおり、海外留学から帰ってきた。ヴィジャイはアジャイを会社に入れるが、下働きから始めさせた。ところがアジャイは、組合長のハリ・スィン(アーシーシュ・ヴィディヤールティー)と対立し、それがきっかけでヴィジャイとも不仲になる。アジャイは勘当され家を出て行く。 ヴィジャイにはニシャー・ターパル(カリシュマー・カプール)という恋人がいた。彼女の父親ジャグモーハン(アーローク・ナート)は勘当されたアジャイと娘が結婚することに反対した。そこで二人は駆け落ち結婚する。 ヴィジャイを慕っていたと思われたラージェーシュは、アジャイがいなくなったことで本性を現す。ラージェーシュはヴィジャイの工場や家を抵当に入れて借金をし、破産させようとする。ヴィジャイの家は競売に掛けられることになり、ヴィジャイは心労の余り倒れてしまう。それを聞いたアジャイは父親の元に戻るが、ニシャーはそれを止めた。今度はアジャイとニシャーの仲に亀裂が入り、離婚に至る。だが、このときニシャーは妊娠していた。 アジャイはラージェーシュの裏切りを知り、彼の家を襲撃する。アジャイはスワルンヴィジャイ・シェールギル警部補(シャラト・サクセーナー)に逮捕されるが、ヴィジャイが保釈金を支払ったことで保釈される。ラージェーシュと結託してヴィジャイを貶めていたハリも、工場が閉鎖して労働者が生活に困窮することになり、考えを変える。そしてアジャイと共にラージェーシュに立ち向かうことになる。 アジャイの叔父ラードゥー(シャクティ・カプール)は、競売に掛けられたヴィジャイの家を12.5億ルピーで競り落とす。だが、2日以内にその金を支払わなければならなかった。アジャイ、ハリ、そして労働者たちはラージェーシュを襲う。命の危険を感じたラージェーシュはヴィジャイに許しを請い、横領した金を全て返却する。また、ニシャーは子供を生み、誤解が解けてアジャイとも仲直りして、ヴィジャイの家に嫁として住み始める。

インド映画らしい家族礼賛の物語であったが、この映画において「家族」は2つの意味で使われていたのが興味深かった。ひとつは本当の家族である。ヴィジャイを家父長とするカプール家は、彼の兄弟も同居するジョイントファミリーであり、仲睦まじく暮らしていた。ヴィジャイは、自分を慕う部下ラージェーシュを娘のプリーティと結婚させ、身寄りのなかった彼を家族に引き入れる。つまり婿養子の形になる。インドではそれはガル・ジャマーイーといって社会的に不名誉なこととされるが、「Ek Rishtaa」ではほとんどそのような烙印が押されることもなく、穏便に事が運ぶ。前半はヴィジャイの聖人君子のような人柄もあって全てが順調に進み、「Hum Aapke Hain Koun..!」(1994年)のように、このまま大した事件も起こらず終盤までもつれこむのではないかとも思われた。

もうひとつの「家族」は会社である。ヴィジャイは自分の工場で働く労働者たちを家族同然に扱い、労働者たちからも尊敬されていた。ただ、組合長のハリは、そんなヴィジャイの寛大な態度を逆手に取って、勤務時間中に酒を飲んでトランプ遊びに興じていた。ヴィジャイは労働者との良好な関係維持を最優先し、ハリや一部の労働者の勝手な行動を知っていながら黙認していた。だが、アジャイにはそれが許せなかった。アジャイはハリを殴り、労働者のストライキを誘発してしまう。

実際の家族の中で起こる事件や出来事を追ったインド映画は多いが、経営者として被雇用者とどのように接するべきかに踏み込んでストーリーを構築した物語は珍しい。果たして生き馬の目を抜くインド社会においてヴィジャイのような寛大な経営方針で会社を運営できるのか冷静に考えると疑問なのだが、アミターブ・バッチャンのカリスマ的オーラが説得力を醸し出していた。

ヴィジャイとアジャイの対立からようやく物語が上下に動き出す。忠臣と思われたラージェーシュが裏切って資産を横領し、会社とヴィジャイを窮地に追いやる。ヴィジャイも、娘の夫ということもあって、ラージェーシュには遠慮があった。アジャイには再び父親のそんな軟弱な態度が許せず、またも自らラージェーシュに手を出してしまう。

カプール家の邸宅は競売に掛けられ、ラージェーシュの息の掛かった者が競り落とそうとするが、アジャイの叔父ラードゥーが、とてもすぐには支払うことのできないような12.5億ルピーもの大金を吹っかけて、何とか競り落とす。そこから今度はどうやってその金を2日以内に工面するかという話になるかと思ったが、ここからの展開はかなり乱暴で、アジャイとハリが暴力によってラージェーシュに圧力を掛け、無理矢理彼に横領した金を返却させたのだった。

結局、ヴィジャイは、一度はバラバラになりかけた家族に結束をもたらし、彼を裏切ったラージェーシュをも受け入れるほどの寛大さを見せた。ヴィジャイとラージェーシュの対立、そしてヴィジャイとアジャイの対立以外にも、アジャイとニシャーも対立することになり、一時は離婚にまで至ってしまうが、この二人の関係も最後にはかなり強引に修復され、ニシャーはカプール家と共に住むことになる。

全体的に、登場人物が台詞の応酬をすることで進んでいくタイプのファミリードラマで、極端な事件は起きるものの人が死ぬことはなく、最後はほぼ全てが丸く収まるというハッピーエンドの映画だ。目新しい挑戦があるわけではなく、2001年に基準に照らし合わせてみても古風な映画と評価されることであろう。

ナディーム・シュラヴァンによる1990年代風の楽曲が多数使われ、中には違和感のある挿入のされ方をするダンスシーンもあった。どこかで聞いたようなメロディーばかりで、名曲といえるようなものはない。しかもひとつひとつが長く、ただでさえ冗長な映画をさらに長くしており、逆効果に感じるものもあった。

最大の見所は大御所アミターブ・バッチャンの重厚な演技に尽きる。彼が長時間独白するシーンがいくつかあり、彼の演技力を存分に楽しむことができる。アミターブに釣り合う演技をしていたのはカリシュマー・カプールだが、多少オーバーアクティング気味で、泣いてばかりいた印象だ。アクシャイ・クマールとジューヒー・チャーウラーも好演していたが特筆すべきものはなかった。むしろ裏切り者ラージェーシュを演じたモホニーシュ・ベヘルや、敵から味方へ華麗なる転身をするハリを演じたアーシーシュ・ヴィディヤールティーの演技が印象に残った。

「Ek Rishtaa」は、家族の絆を高らかに歌い上げたインド映画らしいファミリードラマである。1990年代に流行したタイプの映画で、2001年には既に古臭くなっていた。オールスターキャストの映画なのでギャラが高く付いたと思われ、興行的にはアベレージとされているが、単純に興行収入の額からいったら2001年の興収トップ10に入っている作品だ。とはいえ、決してエバーグリーンの部類に入る映画ではない。