「カースト」または「カースト制度」は、日本人が「インド」と聞いて思い浮かべるものトップ3に入るキーワードだ。近年は「スクールカースト」、「ママカースト」、「タワマンカースト」など、日本語の中で造語力を持つようになっており、意外な別方面から日本人にとってより身近な言葉になってしまってもいる。確かにインド社会を語る上でカーストの理解は欠かせないのだが、誤解も多い言葉なので、慎重に取り扱わなければならない。

インド映画を鑑賞する際にも、カーストの理解がある方が物語により深く入っていけるだろう。インド人の名前にはカーストが刻まれており、名前を見るとその人のカーストが分かる。インド映画の登場人物の名前にもカーストが刻まれていることが常で、インド人観客は名前から暗黙の了解でその人のカースト情報を得る。それが物語の理解に重要な役割を果たすこともあるのである。

名前でカーストの暗示が可能ではあるが、一般的な娯楽映画では、カーストについてあえて触れられない。インド映画には、ひとつの大家族(ジョイントファミリー)の中での出来事を描いた映画というのは多く、そこには大体、主人がいて、家族がいて、使用人がいるという構成になっているが、そこに反映されているのはカーストというよりも単なる雇用・被雇用の関係である。何でもかんでもカーストに還元して考える必要はない。社会派映画になると、カーストが取り上げられる機会はぐっと増える。それでも、インド映画において意外にカーストの出番は少ないといえるだろう。

また、古代と現代ではカースト制度の姿はかなり変貌していることも重要だ。日本でカースト制度について語られる際、古代の定義がそのまま現代に当てはめられることも多いのだが、映画に限っていえば、カーストが描かれるとしても、その在り方は現代を基準にしている。古代にそれがどうあったかは、正直いってインド人でもよく分からない。映画の文脈に限定するならば、今まさにカースト制度がどうなっているのかの方がよほど重要だ。よって、この記事でも、現地に住んで感じた実感も参考にしながら、主に現代の視点からカーストについて解説しているので、他所の解説とは異なる部分もある。留意していただきたい。

カーストとは

「カースト」と一口にいっても、一般の日本人と研究者の間では、この単語を聞いて思い浮かべるものに格差がある。「カースト」は主に以下の3種類に分けて考えた方がいい。

- 家業に由来するレッテル

- 各カーストを垂直に並べ序列化した身分制度

- 下位カーストに対する差別

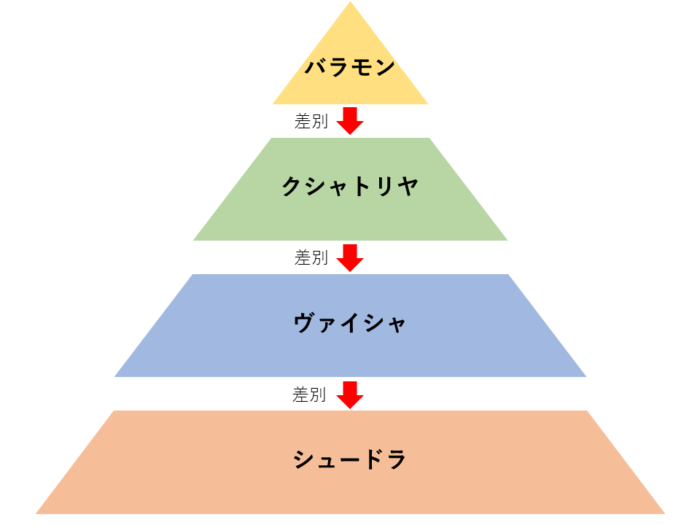

高校世界史の影響だと思われるが、一般的な日本人は「カースト」と聞くと反射的に「バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ」、つまり「司祭階級、戦士階級、商人階級、奉仕階級」という4つの身分・階級から構成された生得の身分制度・階級制度及びヒエラルキー構造を思い浮かべる。そして、日本史の「士農工商」のように、この順番で身分の上下があると考える。さらに、人間に生まれながらの身分差を付ける制度を後進的な悪習だと決め付け、未だにこの制度が根強く残るインド社会に眉をひそめる。つまり、身分と差別を一体として捉え、これを悪と裁定している。ところが、これはあまりに単純化した物の見方である。

日本人が思い浮かべる「バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ」の身分制度は、ヒンディー語で「वर्ण」と呼ばれるものに近い。これは「色」という意味である。

インド亜大陸には、北西部の高原地帯から度々異民族が流入してきて支配者になることが繰り返された歴史がある。外来者は肌が白く、土着の者は肌が黒いというパターンが続き、肌の色がたまたま支配者と被支配者を分けることになったから、「ヴァルナ」が身分制度を示す言葉に派生したと説明されることが多いが、定説ではない。単に様々な色が混ざり合う場を社会とし、その社会を構成するひとつひとつの色ということだけかもしれない。ちなみに、ブラーフマンの色は白、シュードラの色は黒とされる一方、クシャトリヤは赤、ヴァイシャは黄とされている。もちろん、クシャトリヤが赤い肌をしていて、ヴァイシャが黄色い肌をしているということはない。

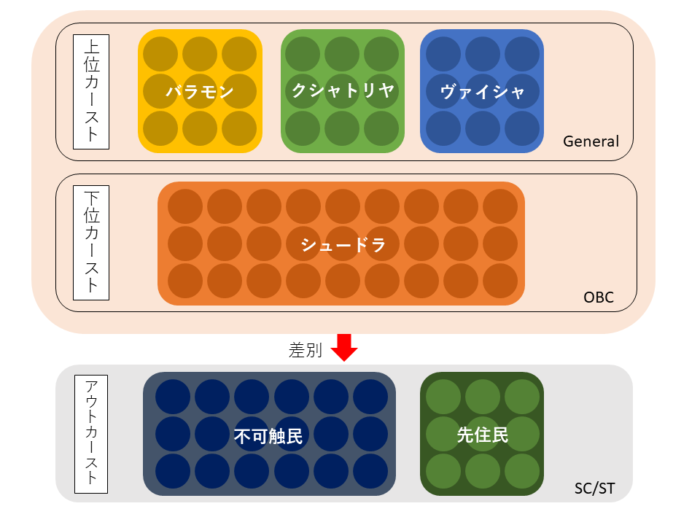

また、必ずしもこの順番で厳密な身分の上下があるというわけではない。宗教を司るブラーフマン(バラモン)がカースト制度の最高位とされることが大半だが、政治を司るクシャトリヤ(クシャトリア)、経済を司るヴァイシャにも力があり、この三者が三すくみの状態でインド社会のヘゲモニーを争っていると考えた方が現代の実態に近い。ブラーフマンが書いた文献を読めばブラーフマンが最高位と主張されているのは当然であるし、ヴァルナの規範を打ち破ろうとする宗教改革者たちがまず戦わなくてはならなかったのも宗教を支配するブラーフマンだったので、標的にもなりやすかった。宗教的な浄性では確かにブラーフマンが最上位に来るだろうが、政治力や経済力という点ではそれぞれクシャトリヤやヴァイシャがブラーフマンよりも優位に立つのは容易に想像できる。そもそもクシャトリヤである一国の王よりブラーフマンである僧侶の方が偉いということはありえない。宗教、政治、経済は、現代でもインドを動かす3要素で、どれかが欠けてもインド社会は成り立たない。これら3つのヴァルナの間で、場面に応じて、他の者に対して優越意識や劣等意識を持つことはあるかもしれないが、少なくとも差別と呼べるようなものはない。現代においてブラーフマン、クシャトリヤ、ヴァイシャに属する人々はまとめて「上位カースト(Upper Caste)」と呼ばれ、社会の上層に位置づけられる。人口にしたら30%ほどになる。行政用とでは「ジェネラル(General)」と呼ばれることもある。

シュードラだけは肉体労働を主とする人々であり、インド社会の中で明確に上記3つのヴァルナの下位に位置づけられる。上位カーストに対して「下位カースト(Lower Caste)」と呼ぶことができる。そこには農業、牧畜業、手工業などに従事する人々が含まれる。たまにシュードラは「隷属民」「奴隷階級」などと訳される。だが、古代はどうあれ、少なくとも現代においては、奴隷というほどではない。彼らは、現代の政治用語では「OBC(Other Backward Classes)」、つまり「その他の後進階級」と呼ばれている集団とほぼ等しい。人口にしたら35%ほどになる。

ヴァルナという概念は確かにあるのだが、現代インドにおいて、「ブラーフマン」以外のヴァルナ名が使われる場面は非常に少ない。代わりに、一般に「カースト(caste)」といった場合、ヒンディー語で「जाति」と呼ばれる概念になる。これは「世襲の職能集団かつ内婚集団」と説明され、冒頭で説明した、「家業に由来するレッテル」になる。つまり、親の仕事を子供が継ぎ、自分の仕事と同じ仕事をしている家系の人と結婚するということである。また、インド社会は、無数のジャーティが相互依存と相互不可侵の関係を維持しながら共存することで成立しており、分業制度という意味も含んでいる。同業者同士のギルド的な役割も果たしており、ジャーティの枠組みで生きる限り食いっぱぐれることがないという社会保障制度でもある。カーストを肯定的に捉えようとした場合、ジャーティが持つ分業制度、同業者組合制度、社会保障制度の面が強調されることが多い。インド人がイメージする「カースト」とは、とりあえずはこの家業に由来する生得のレッテルに留まり、日本人が真っ先に思い浮かべる身分差別などは副次的なものになる。

インドには仕事の数だけジャーティがある。パンディト(僧侶)、タークル(地主)、カーヤスト(文官)、バニヤー(商人)、モーチー(靴屋)、クマール(陶工)、ローハール(鉄工)、ソーナール(金工)、ダルジー(仕立屋)、ナーイー(床屋)、アヒール(牧畜業者)、チャマール(皮革業者)、バンギー(清掃人)などなどである。一説ではインドには3,000ほどのジャーティがあるとされ、地域ごとに名称も様々である。そしてジャーティは世襲であるため、個人の選択ではなく生まれによって決まってくる。パンディトの家に生まれた子供は将来僧侶になり、バンギーの家に生まれた子供は将来掃除人になるのである。それは使命であり、ヒンディー語では「धर्म」といわれる。

ただし、常に新しい仕事が生まれつつある現代社会においては、親の仕事を子供がそのまま継ぐ機会は減っている。それでも、実際の仕事とは切り離して、その人が先祖代々どの仕事をしてきた家系に属するのかはずっと残っていく。現在実際に従事している仕事よりも、先祖代々関わってきた仕事、それが現代的な意味においてのジャーティである。前述した通り、インド人の人名にはジャーティが刻まれていることがほとんどで、名前を見ればその人のジャーティが概ね分かる。この特徴は映画の登場人物を名付ける際にも配慮され、人物設定やストーリーの核心または伏線として活用されている。

一方で新しい職業も、時間が経つことでインド社会の中に位置づけられ、その仕事に従事する集団が新しいジャーティになっていく。例えば、カプール家のように代々映画業界に携わる家系は、いつしか「映画カースト」と呼ばれるようになった。インドで映画が作られるようになって100年余りだが、このくらいの期間があれば、新たなジャーティが生まれることを示している。

同じジャーティの人々が仲間意識を高めるために行われているのが共食である。インド人は伝統的に、自分と同じジャーティの人としか一緒に食事をしない。ジャーティのみならず、同じ立場にない人とは共食をしないのがルールだ。例えばタクシーをチャーターしてインドを旅行し、ドライブインなどで食事をすると、ドライバーは絶対に客とテーブルを共にせず、離れたところで食事をしているはずだ。これは、食事は同じ立場の者同士でするというルールを頑なに守っているからである。現代社会ではジャーティの違う人と食事を共にしないというルールを守り抜くのは極めて難しいため、多くの場面で形骸化してしまっているが、異なる立場の人々の間で仲間意識を高めるために共食が利用されることは増えた。インド人が外国人を家に呼んで食事を振る舞うのが好きなのは、共食ルールを逆手に取って、その人を仲間として認めようとしているからである。スズキ自動車がインドに合弁会社を作ったとき、鈴木修社長(当時)は現地幹部社員の反対を押し切って、社食で社員全員が一斉に食事をするという新たな文化を持ち込み、社員としての仲間意識を生み出そうとしたが、これも共食ルールを逆手に取ったものだ。グルドワーラー(スィク教寺院)ではあらゆる人々の共食が行われるが、これも平等を重視するスィク教らしい習慣である。

共食は既に形骸化しているが、現代においてもインド人がジャーティを強く意識するのが結婚相手を探す場面である。自分と同じジャーティの相手と結婚するのが普通であり、親同士が同ジャーティ内で子供の結婚相手を決めてしまうアレンジドマリッジが今でも主流だ。当事者同士が結婚相手を決める恋愛結婚はまだまだ少ないが、その最大の理由は、自由恋愛から発展した結婚が異なるジャーティ間での結婚になってしまうことが多いからである。それは「異カースト間結婚(Inter-Caste Marriage)」と呼ばれる。逆にいえば、たとえ恋愛結婚であっても、たまたま同じジャーティ内で相手を見つけていたならば、家族や世間から認められやすい。ただ、結婚時には「ゴートラ(氏族)」が問題になることもある。同じジャーティであっても同じゴートラの人々は広い意味での親戚とされ、婚姻関係を結ぶことが忌避されるが、話が複雑になるため、ここでは詳しく触れない。

20世紀以降、新たに醸成されつつある「映画カースト」の結婚事情を見てもこの内婚意識が反映されていて面白い。映画業界関係者は映画業界関係者と結婚することが非常に多いのである。しかも、この100年の内に既にカプール家のような名家が生まれており、血統を重視した結婚相手選びが行われている節もある。同業者同士の結婚は、世界各地のあらゆる業種において多かれ少なかれ見られる現象ではあるが、インドではその現れ方が顕著である。そしてそれが、外部から業界に入ってきた新参者に対する排除意識にもつながっていることは否めない。スターへの近道はスターの子供に生まれることであり、それ以外の道は茨の道なのである。

ヴァルナとジャーティを結びつけて考えることは不可能ではない。その場合、数が少ないヴァルナを上位カテゴリーとし、何千もあるジャーティを下位カテゴリーとして、各ジャーティを4つのヴァルナのどれかに分類していく作業をすることになる。ヴァルナを「カースト」と呼ぶ一方で、ジャーティを「サブカースト」と呼ぶことがあるのもその考えに近い。だが、どのジャーティがどのヴァルナに属するのかを特定するのは非常に難しい。時代によって変わることもあるし、ジャーティの協会が結成されて、政治的に自分たちのジャーティの分類を変動させようと働きかけることもある。

無数にあるジャーティに細かい上下関係があるかどうかも難しい問題だ。英国植民地時代、行政上の利便性を高めるために、ジャーティのランク付けが行われたことがあった。これがインド人の間に序列意識を生んだとされる。そうだとすると、植民地時代以前にはジャーティの序列はなかったということになる。独立後はジャーティのランク付けなどは行われていないため、どのジャーティがどのジャーティよりも上かなどという意識は、植民地時代に比べたらかなり希薄になっていると考えていい。どちらかといえば同じジャーティ内で、どの家系が上か下かということの方がよく話題になるような気がする。例えば、一口にブラーフマンといっても様々な家系があり、それに付随する格付けがあり、そして細かい上下があるのである。

もし各ジャーティの間で上下意識が働くとしたら、そこには重要な指標がある。一般的にはその仕事がどれだけ浄か不浄かということがいわれるのだが、現代では分かりにくいところもある。より分かりやすい指標は、そのジャーティが象徴する仕事がいかに体を動かさないかである。インド社会には、体を動かさない仕事ほど偉く、体を動かす仕事ほど卑しいという価値観が存在する。額に汗する労働を尊いものと考える日本人の価値観とは完全に相容れない考え方である。上位カーストとされる僧侶、政治家、商人は、どれも体を動かす必要が最小限の仕事だ。クシャトリヤは戦士階級だから体を動かして戦うではないかという反論もあるかもしれないが、前線で身を張って戦うのは下層民である。支配階級は戦場の最後部で指令を出しているだけだ。武器にも上下があり、遠くから最小限の労働で攻撃できる弓矢がもっとも高貴な武器とされている。「ラーマーヤナ」の主人公ラーマ王子は、高貴なクシャトリヤの家系に属するが、彼は弓矢を武器にしている。現代インドにおいてITエンジニアが人気の職業になっている理由のひとつも、ITエンジニアは体を動かす必要が最小限の仕事であり、インド社会の中で上位の職業として位置づけしやすいからである。

ここまでをまとめると、まずカーストについて日本人が理解すべきなのは、「カースト」という言葉自体には「身分差別」という意味は元々ないということだ。インド人が「カースト」という言葉を使った場合、それはその人が生得的に所属する特定のコミュニティーのことを指し、先祖伝来の職業に由来するレッテルのことを指す。現代風の言い方をすれば「タグ付け」だ。インド人同士で相手のカースト(ジャーティ)を聞き合うことはほとんどないが、名前にカースト(ジャーティ)が刻まれてしまっているため、暗黙の了解でお互いによく分かっている。そのタグを基準にして差別意識や上下意識を持つかどうかは個人の問題であり、制度ではない。唯一、上位カーストと下位カーストの区別だけは認められるが、ホワイトカラーとブルーカラーの間で社会的な地位の差がない国があるかを考えてみれば、カースト制度特有のものといっていいか大いに疑問が沸く。

近年、日本で使われるようになった「スクールカースト」、「ママカースト」、「タワマンカースト」という用法に強い違和感を感じるのは、そこに家業に由来するレッテルや生得的なアイデンティティーという概念がない上に、無批判に上下差別の概念を織り込んでいるからであろう。「カースト」を「身分差別」そのものと混同し、その誤用を日本社会の特定現象に援用してしまっている。

なお、「Filmsaagar」で「カースト」といった場合、それは「ジャーティ」のことを指すと考えてもらいたい。

カースト差別

「カースト」という言葉を「身分差別」とセットにして理解してしまっていることが原因で、多くの日本人は、「カースト制度は禁止なのにもかかわらず今でもインドに存在する」と勘違いしてしまっている。インドではカースト制度は禁止されていない。カーストは存在するという前提の上にあらゆる制度が構築されている。

インド憲法が禁止しているのは、「カーストによる差別」であって、「カースト」ではない。例えば、インド憲法第15条には以下の条文がある。

国は、いかなる国民をも、宗教、人種、カースト、性別またはそれらのいずれかを理由として、差別してはならない。

The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

つまり、カーストは、宗教、人種、性別と並んで、インド人のアイデンティティーを形成する要素のひとつとして扱われている。そして、インド憲法は、国がカーストを理由にして国民を差別をすることを固く禁じている。

では、「カーストによる差別」とは何なのか。その対象となるのは誰か。

それはほとんどの場合、カースト外、つまり「アウトカースト(Out-caste)」と呼ばれてきた人々のことを指す。「ヴァルナ」で説明した「バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラ」はカースト内であるため、「アウトカースト」ではない。インドには、シュードラよりも下に置かれている人々が存在する。彼らの呼称は、「不可触民(Untouchable)」、「アチュート(Achhut)」「パリヤー(Pariah)」、「ハリジャン(Harijan)」、「指定カースト(Scheduled Caste/SC)」など様々であるが、ここでは「ダリト(Dalit)」と呼ぶことにする。ヒンディー語では「दलित」と書く。「抑圧された人々」という意味である。ダリトは人口の35%を占める。

インド憲法では、第17条において、ダリトに対する差別が「不可触民制度(Untouchability)」という用語で表現され、それが明確に禁止されている。

不可触民制度は廃止され、いかなる形でもその実践は禁止される。不可触民制度に起因するいかなる障害の遂行も、法律に従って罰せられる犯罪とする。

Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law.

では、不可触民制度によって差別の対象になってきたダリトとはどういう存在なのか。

ダリトは、不浄な仕事に従事する人々のことを指す。不浄には、衛生的な不浄と宗教的な不浄がある。インド社会において不浄とされるのは、具体的には、ゴミ、排泄物、死体などであり、それらに関わる職業をする者はダリトとされる。ジャーティ名としては、皮革職人のチャマール、掃除人のバンギー、火葬人のドーム、ネズミ捕りのムサハル、洗濯人のドービーなどが代表だ。ただし、これらのジャーティ名は差別用語とされているので、インド人の前で使うのは避けるべきである。彼らは政治的にダリトと認定されることで「SC」と呼ばれるが、その上のOBCとの境界線が曖昧なジャーティもある。州によって状況が異なり、OBCやSCに指定されるジャーティも異なるからだ。例えば陶工のクマールは、地域によってSCであったりOBCであったりする。「ダリトに対する差別」とするよりも、「低カーストに対する差別」に用語を統一した方が安全かもしれない。

また、インド亜大陸の森林地帯には、昔ながらの生活をして暮らす「アーディワースィー(Adiwasi)」と呼ばれる先住民・部族たちが住んでいる。彼らも歴史的に支配者層から搾取されてきた存在であり、ダリトに含まれる。政治用語では「指定部族(Scheduled Tribe)」と呼ばれる。略称は「ST」である。

ダリトはインド社会において凄惨な差別を受けてきた。社会に必要な構成員であるにもかかわらず、社会の日陰に留まり続けることを強要された。村の外に建てられた掘っ立て小屋に住むことしか許されず、生存に必要な水や食料の利用にも制限が加えられた。彼らは寺院に入ることを許されないばかりか、ブラーフマンの視界に入ることすら禁じられた。戦争ではクシャトリヤによって最前線に送られ、人間の盾にさせられた。

ダリトに対する差別は、ヒンディー語では、「जात-पाँत」、「छुआ-छूत」、「ऊँच-नीच」などの独立した用語で呼ばれる。「カースト」を意味する「जाति」とは別である。つまり、「カーストによる差別」とは、厳格な上下の序列のある身分制度の中で、上の身分の者が下の身分の者を差別する関係が重層的に折り重なっているわけではなく、最下層に置かれたダリトという存在が、それより上の身分の者たち全てからの差別と搾取の受け皿になっている構造を指す。

ひとつひとつの●はジャーティ

実際には各境界は曖昧であり

ここまできれいに分類できない

インドの近現代史において、ダリトに対する差別をなくそうと多くの人々が働き続けてきた。その代表が、自身もダリト出身の国際法学者かつ政治家BRアンベードカルである。ヒンドゥー教に留まるから差別を受けるのだと、イスラーム教、キリスト教、仏教などに改宗するダリトもいた。だが、残念ながらダリトに対する差別は現代でも根深く残っているし、たとえ改宗してヒンドゥー教徒でなくなったとしても、カースト制度の枠組みからは逃れられない。カースト制度は、ヒンドゥー教の習慣というよりも、インド社会そのものにインストールされたシステムだからだ。ダリトに対する表立った差別は減ってきたが、差別意識は強く残っており、たとえば会社内でダリトを出世させると上位カーストの同僚が不快感を感じたりする。

ダリトの社会的地位の向上を目指して、学校入学や公務員就職の場面でダリトを優遇するアファーマティブ・アクションの一種、留保制度が導入されており、逆に上位カーストの若者の方が不利になっている逆転現象も見受けられる。留保制度の恩恵を享受するために自らをダリトだと証明する書類を偽造しようとする人もいるくらいだ。ダリトを票田とする政党もあるが、彼らはダリトの窮状を政治的なパワーに変えているため、実はインド社会からダリト差別が一掃されたら一番困る人々でもある。ダリトを巡る問題は非常に複雑化しており、一筋縄ではいかない。

ここまでをまとめると、インド社会においてカースト差別を巡る一番大きな問題は、社会の最下層に置かれたダリトに対する差別である。細分化されたジャーティごとに差別を伴う上下関係や序列関係が明確にあるわけではなく、社会の最底辺に位置づけられたダリトたちにインド社会の差別的な視線が集中的に向けられている。政治、宗教、教育など、様々な場面でダリトに対する差別をなくそうと努力が払われてきたが、完全な払拭にはまだ程遠い。ダリトの地位向上のために導入された留保制度が、ダリトの存在を固定化し、より強固にしている面もあるため、複雑である。

映画の中のダリト

ダリトを含む低カースト者に対する差別問題はインド社会が直面する非常に大きな問題であるが、非常に微妙な問題でもあり、正面切ってダリトを扱う映画は少ない。特に娯楽映画になると、あえてダリト問題などには触れずにやり過ごす傾向が強い。それでも、中には果敢に映画の中にダリトを登場させ、問題提起する意欲作がある。ただ、その描写の仕方には変遷が見受けられる。

ダリト問題を取り上げたヒンディー語映画の非常に早い例としてよく名前が挙がるのが「Achhut Kannya」(1936年)だ。インド独立前に作られた、ブラーフマンの男性とダリトの女性の恋愛物語だ。しかし、二人の結婚は成就しない。ダリトへの差別は当然のものとして物語に組み込まれており、結婚できないことを当の本人たちが悲しむ様子も見られない。

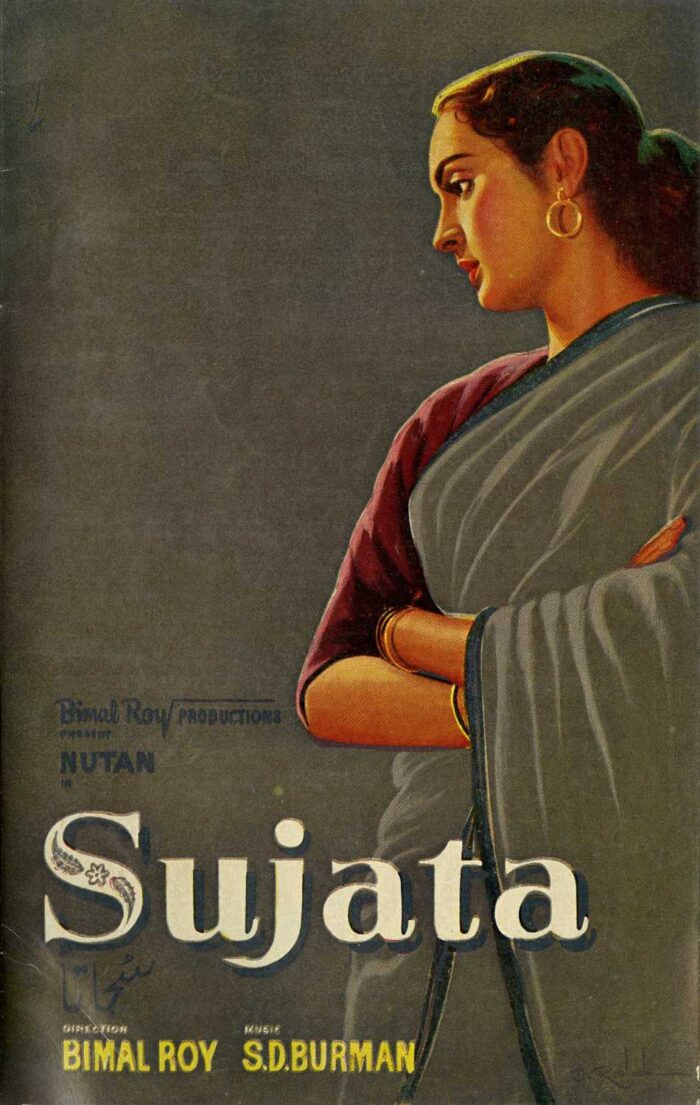

独立後に作られた「Sujata」(1959年)では一歩進んで、ブラーフマンの男性とダリトの女性の結婚が実現する。だが、ここでもダリトの女性は自らカーストの壁を越える努力はしていない。ブラーフマン一家の偶発的な改心によって二人の結婚が成就しており、主人公のスジャーターはそれを受け身で受け入れただけである。

1969年以降始まったニューシネマ運動では、ヒンディー語映画「Ankur」(1973年)など、低カーストやダリトに対する差別について問題意識を持って切り込んだ作品が現れた。「Ankur」に象徴されるが、これらの映画の中では被抑圧民による反乱の兆しがほのめかされる。だが、基本的に彼らは、上位カーストの人々に抑圧され搾取される存在として描写された。

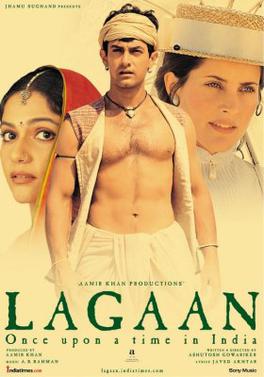

インド映画新時代の到来を告げた「Lagaan」(2001年/邦題:ラガーン クリケット風雲録)では、メインストリームの娯楽映画にダリトの男性カチュラーが登場したことが画期的であった。だが、ここでもダリト像に大きな変化はない。「カチュラー」とは「ゴミ」という意味だが、彼はその名の通り、清掃人カーストであり、しかも手に障害を抱えていた。彼は、アーミル・カーン演じる主人公ブヴァンの強い意志がなければ、村人たちから差別され続けたであろう弱い存在だった。

「Lagaan」以降も娯楽映画の中にダリトが登場することが時々あり、その描写には徐々に変化が現れ始める。州議会選挙を巡る、政党同士の仁義なき政争を描いた「Raajneeti」(2010年)では、ダリトの青年政治家が重要な役回りを演じた。留保制度や教育の商業化を題材にした「Aarakshan」(2011年)では、高等教育を受けた現代的なダリトの教師が登場した。ダリト出身の映画監督ニーラジ・ゲーワーンによる「Masaan」(2015年)では、火葬業を生業とするダリト、ドームの男子大学生が上位カーストの女性と恋に落ちる。彼は自身の出自を正直に明かした上で、彼女と結婚するために、勉強に打ち込み経済的自立を目指す。同じ監督の「Homebound」(2025年)でも、大学進学したり警察官になったりして社会的地位を向上させようとするダリトの姿が描かれていた。「Bheed」(2023年)では下位カースト出身の警官が、カースト差別を乗り越え、コロナ禍のロックダウンで困窮する出稼ぎ労働者たちにカーストの区別なく手を差し伸べる。「Kathal: A Jackfruit Mystery」(2023年/邦題:ジャックフルーツが行方不明)では、不可触民出身の敏腕女性警官が、上位カーストの部下を従え、差別にも動じず、事件を解決する。「Guthlee Ladoo」(2023年)では、主人公の少年が競走に勝つことによって学校入学と無償教育を勝ち取る。「Vedaa」(2024年)では、差別に遭い、家族を殺されたダリト女性が、命の危険を顧みず勇気をもって司法の戸を叩く。彼らはもはや抑圧された存在や、誰かに助けてもらう存在ではなく、自ら未来を切り拓く存在であった。

時代を追うごとにダリトの描写は変わってきたが、ダリトの登場人物は、その出自に必ず何らかの意義を持たせられていた。だが、遂に「Newton」(2017年)に至って、ダリトは普通の存在として描かれる。この映画の主人公、新米役人のニュートンは、劇中でダリトと明示されないものの、ダリト出身の政治家アンベードカルの肖像画など、いくつかの婉曲的な表象から、ダリトであることが暗示される。だからといって彼が差別されるようなことはなく、また彼自身も出自を負い目にすることなく、ストーリーは別の主題を追いかけて進んで行く。「Jaadugar」(2022年)で登場したダリトと思われるキャラクター、リジュからも、ほとんど不可触民性を感じなかった。「Acchut Kannya」から80年を経て、遂にダリトは映画においてインド社会の普通の一員になったと評することができる。