ヒンディー語映画を理解する上で、宗教分野での前知識として、是非とも知っておいた方がいいもののひとつが「スーフィズム(Sufism)」である。「Sufism」は英単語であるが、インドでもこの言葉がもっとも通用する。アラビア語、ペルシア語、ウルドゥー語などでは「タサッウフ(Tasawwuf)」とか「タズキヤー(Tazkiyah)」などということもある。日本語では一般に「イスラーム教神秘主義」などと訳されている。

スーフィズムはイスラーム教の範疇に含まれるものの、イスラーム教の本流とはされておらず、原理主義者からは異端扱いされ、極端な場合は排斥の対象になることもある。だが、インド亜大陸でのイスラーム教普及に大きく貢献したのは、「ウラマー」と呼ばれる正統派イスラーム教宗教指導者たちではなく、「スーフィー(Sufi)」と呼ばれるスーフィズムの宗教指導者や聖者たちだったとされており、インド宗教史において絶対に無視できない存在である。また、スーフィズムは、スンナ派やシーア派といったイスラーム教の宗派とは別のカテゴリーであることにも注意しなければならない。

スーフィズムの発祥とインドへの伝播

スーフィズムの発祥の地は西アジアである。イスラーム教以前の信仰や習慣が取り込まれたとも考えられるが、一般的にはイスラーム教成立後に発展したと考えられている。イスラーム教の創始者ムハンマド自身がスーフィーだったとする見方もある。スーフィズムでは、正統派イスラーム教よりもより内面世界や精神性に着目し、仲介者を介さない、アッラーとの直接の合一を重視していて、ウパニシャド哲学の梵我一如、ヒンドゥー教のバクティ信仰などとも類似している。仏教に敢えて当てはめるならば密教やチベット仏教に近く、日本でいうならば、念仏や禅、または修験道や山伏などの在り方に似ている。

「スーフィー」の語源には諸説あるが、「羊の皮を着た者」というのが有力だ。当時、西アジア地域では、遊行したり人里離れた場所で修行をしたりする人々は羊の皮を身にまとっていたとされ、それが語源になったといわれている。

スーフィズムは師弟制度によって師から弟子へ綿々と受け継がれていくため、系譜が存在し、それが教団や派に発展した。スーフィズムの教団や派は「タリーカー(Tariqa)」や「スィルスィラー(Silsila)」と呼ばれる。インド亜大陸でもスーフィズムのいくつかのタリーカーが広まった。

インド亜大陸に根付いたタリーカーの中でもインド史に決定的な影響を与えたのがチシュティー派である。10世紀のシリアで活躍した聖者アブー・イスハーク・シャーミーに端を発する宗派で、現アフガーニスターンのヘラート出身の聖者モイーヌッディーン・チシュティーが13世紀にインドに持ち込み、その後、クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー、ファリードゥッディーン・ガンジシャカル、ニザームッディーン・アウリヤー、ナスィールッディーン・チラーグ・ディッリー、バンデーナワーズ・ゲースーダラーズなどと受け継がれていった。チシュティー派の広がりは、そのままインド亜大陸へのイスラーム教の浸透と軌を一にしている。ちなみに、スーフィー聖者は「ハズラト(Hazrat)」や「カージャー(Khwaja)」という尊称と共に呼ばれることが多い。

インド亜大陸のスーフィズムで興味深いのは、イスラーム教でありながら、偶像崇拝的な要素を持ち合わせていることである。上記のような偉大なスーフィー聖者たちは、生前に自身の精進のみならず、教育活動や慈善活動に熱心に取り組み、宗教の垣根を越えて人々の敬愛を勝ち取ったが、死後も彼らの墓は信仰対象になり、信者がひっきりなしに訪れるようになった。スーフィー聖者は死なず、姿が見えなくなっただけだともされており、彼らの墓へ行けば、生前と同じく、願いを聞き届けてくれると考えられているからである。スーフィー聖者の墓廟は「ダルガー(Dargah)」と呼ばれる。ダルガーを訪れるのはイスラーム教徒のみならず、ヒンドゥー教徒など、他宗教の人々も含まれる。また、スーフィズムを信仰し保護する権力者も多かった。

インド・チシュティー派の主なダルガーは以下の通りである。

- アジメール:モイーヌッディーン・チシュティー廟

- デリー:クトゥブッディーン・バクティヤール・カーキー廟

- デリー:ニザームッディーン・アウリヤー廟

- デリー:ナスィールッディーン・チラーグ・ディッリー廟

- グルバルガー:バンデーナワーズ・ゲーズーダラーズ廟

このように、チシュティー派のダルガーは、北インドの政治的な要衝だったデリーに集中しており、これだけでも、チシュティー派が政治的権力と微妙な関係を保ちながら発展したことが分かる。また、ムガル朝第3代皇帝アクバルに跡継ぎを授けたとされる聖者サリーム・チシュティーもインド史で目立つチシュティー派の聖者だ。アクバルは自分の息子に聖者にあやかってサリームと名付けたが、彼が後の第4代皇帝ジャハーンギールになる。アクバルを主人公にした時代劇映画「Jodhaa Akbar」(2008年)でもサリーム・チシュティーに関する下りがあった。また、アクバルが建造した新首都ファテープル・スィークリーは、彼の聖廟を中心に建造された都市遺跡であり、ユネスコ世界遺産に登録されている。

スーフィズムの世界観

スーフィズムでは、様々な手段によって神との合一を追求する。個が消滅し神と合一した状態のことを「ファナー(Fana’a)」と呼ぶ。ファナーに至るまでの手段には、「ジクル(Dhikr)」と呼ばれる神の名の詠唱、「ムラーカバー(Muraqabah)」と呼ばれる瞑想、「ラクス(Raqs)」と呼ばれる回転舞踊などがあるが、音楽もそのひとつである。ダルガーなどで演奏される、神、預言者、聖者を称える宗教賛歌を「カッワーリー(Qawwali)」と呼ぶ。毎週木曜日の夜にカッワーリーの演奏が行われるのが常で、特に聖者の命日(ウルス)では、盛大に演奏会が行われる。

聖者の誕生日ではなく命日を盛大に祝うという習慣は、スーフィズムの世界観に由来しており、ユニークである。スーフィズムでは、各人の魂はこの宇宙を満たしている神から切り離されたひとつひとつの欠片だとされる。魂は神の一部である以上、永遠の存在だが、地上では魂は、肉体という有限の囲いの中に閉じ込められている。魂は神と別離の状態にあり、しかも幽閉された状態にあり、常に神に恋い焦がれることになる。よって、死は、神との合一を実現するものであり、祝うべきことなのである。神との別離の状態と、神との合一を希求する心は、スーフィズムにおいて数々のメタファーで表現される。それは例えば、鳥かごに入れられた鳥だったり、火の中に飛び込む蛾だったりするが、もっとも汎用的なメタファーは男女の恋愛である。

現代インドのスーフィズム

現代インドにおいてスーフィズムは、ファッションや流行のような形で再びクローズアップされている。音楽シーンでは特にそれが顕著だ。映画の挿入歌としてカッワーリーがモダンに味付けされる現象が観察されるようになって久しいが、それがさらに単純化され、とにかくアルバムのタイトルに「Sufi」とか、「スーフィー的な」という意味の「スーフィヤーナー(Sufiana)」などといったキーワードを付ければ売れるような安易なトレンドが生まれている。スーフィズムはとにかくホットなのである。

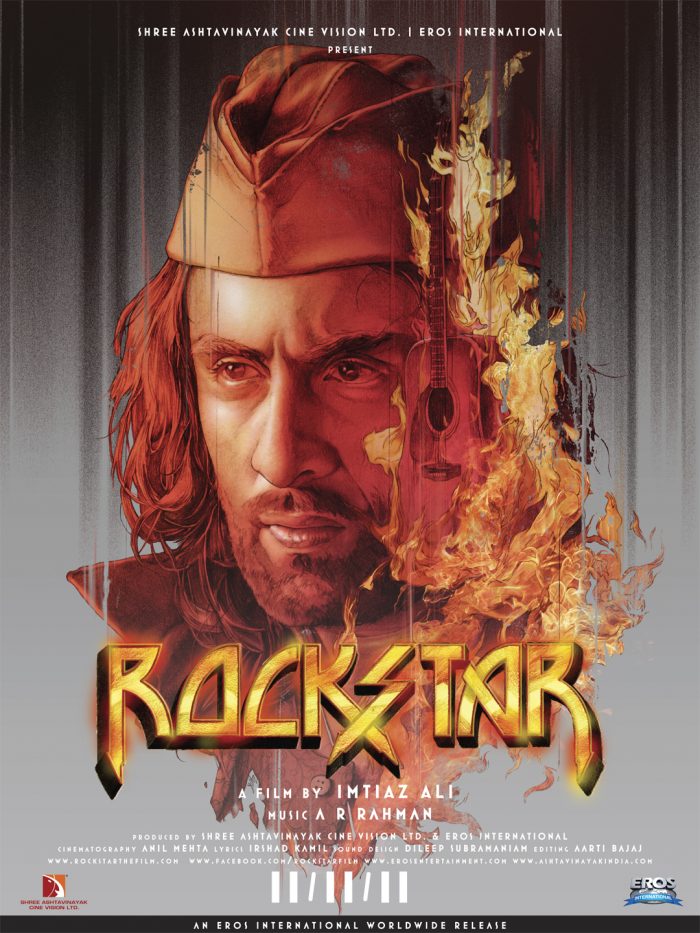

映画メーカーたちの中にも、スーフィズムの哲学や精神に立脚した映画作りをする者がいる。「Rockstar」(2011年)などのイムティヤーズ・アリー監督はその典型例だ。便宜的にスーフィズムの影響を受けた映画を「スーフィズム映画」と呼ぶとすると、スーフィズム映画を鑑賞し、正確に解釈しようとした際、やはりスーフィズムの理解は不可欠になる。例えば、スーフィズム映画ではよく悲恋物語が描かれ、主人公の男女が最後まで結ばれず、死が二人を分かつような結末になることがある。だが、これはスーフィズムを適用して解釈すると、死でもって合一を果たしたのであり、悲恋ではなくなる。むしろハッピーエンドなのである。前述の「Rockstar」や「Raanjhanaa」(2013年)など、一連の悲恋映画を、単純に悲恋映画という解釈のみに押し込めるのは厳禁だ。

映画全体にまでスーフィズムの影響が及んでいなくても、ヒンディー語映画音楽の歌詞には、スーフィズムの重度の影響が見て取れることが多い。神に恋い焦がれる人間の魂は、前述の通り、男女の恋愛に喩えられることが多いのだが、インド映画の全てのラブソングはスーフィズムに関連づけられるいっても過言ではない。つまり、そこで歌われている男女の恋愛は表層的なものであって、深層では、人と神との関係が歌われているのである。特に別離の感情を歌った名曲がインドに多いのは、スーフィズムで説明ができる。そういう見方でインド映画音楽の歌詞を眺めると、とても深く感じるのではなかろうか。