インド二大叙事詩のひとつ「ラーマーヤナ」と、この物語に登場するラーマ王子、スィーター姫、猿の将軍ハヌマーンなどについての前知識は、インド映画を深く理解する上で必須ともいっていい。インド映画では様々な形で「ラーマーヤナ」が引用され、作品に深みを与え、物語を下支えする。また、1992年にアヨーディヤーで発生したバーブリー・マスジド破壊事件も、ラーマ生誕地寺院建設計画と表裏一体の出来事であり、現代インドの宗教問題を扱った映画でも「ラーマーヤナ」は絶対に無視できない。

多様な「ラーマーヤナ」と標準化

ただし、「ラーマーヤナ」はひとつの物語ではないという理解は重要である。インド各地には様々な形の「ラーマーヤナ」が伝わっており、善玉と悪玉がひっくり返ることすらある。もっといえば、「ラーマーヤナ」はタイやインドネシアなど、海外にも伝わっており、当地でそれぞれの「ラーマーヤナ」が展開されている。日本の昔話「桃太郎」の起源を「ラーマーヤナ」に求める説もある。ただ、各地にそういう土着の多様な「ラーマーヤナ」が存在した一方で、インドでは、故意ではないにしろ、「ラーマーヤナ」標準化につながる動きが昔からあった。

一般的には「ラーマーヤナ」を著したのは、ヴァールミーキという名の人物だったとされる。だが、ヴァールミーキの実在ははっきりせず、実在したとしてもいつの時代の人かは不明だ。ヴァールミーキは「ラーマーヤナ」の中にも登場人物として登場するため、ラーマ王子と同時代を生きたと信じる人もいる。だが、ヴァールミーキが古典語のサンスクリット語で「ラーマーヤナ」を著す前からラーマ王子の物語はインド全土に広まっていたと考えられる。「ラーマーヤナ」の原形が完成したのは仏教成立前辺り、つまり紀元前6-7世紀頃ではないかという学者もおり、ヴァールミーキが実在の人物だとすると、彼が生きたのもその頃だということになる。ヴァールミーキが果たした役割も、伝承としてインド各地に伝わっていたラーマ王子の物語を標準化したことにあると考えていいだろう。

ヴァールミーキの次にラーム王子の物語の標準化に大きな役割を果たしたのは、16-17世紀の詩人トゥルスィーダースである。トゥルスィーダースは、ラーマ王子の故郷とされるアヨーディヤーで話されているヒンディー語アワディー方言で「ラームチャリトマーナス(ラーム行状記)」を著した。ヴァールミーキの「ラーマーヤナ」では人間の英雄として描かれたラーマ王子を、トゥルスィーダースは神の化身として解釈し直し提示した。「ラームチャリトマーナス」は、北インドのヒンドゥー教徒を中心に準聖典として非常に広く読まれている本である。現在インドの書店で「ラーマーヤナ」として手に入る書物は、実際にはトゥルスィーダースの「ラームチャリトマーナス」であることが多い。

現代に至っても「ラーマーヤナ」標準化の動きは続いた。1987年にインド国営TV局ドゥールダルシャンがこの叙事詩をTVドラマ化した「Ramayan」を放送した。ラーマーナンド・サーガル監督のこのTVドラマは当時圧倒的な視聴率を誇り、放送時間中は通りから人が消えた、人々がTVに向かって礼拝を始めたなど、数々の逸話を生んだ。ここでもラーマ王子は神格化されており、トゥルスィーダースの「ラームチャリトマーナス」の影響が強い。一般にインド人が「ラーマーヤナ」と聞いて思い浮かべるのは、このTVドラマ「Ramayan」のストーリーやイメージである。

歴史上、「ラーマーヤナ」標準化の動きが繰り返されてきたのに対して、「ラーマーヤナ」を新しく解釈し直そうとする動きもあり、現代においては映画がその強力な媒体となっている。ヒンディー語映画において「ラーマーヤナ」が引用されるときは、ストレートな引用のこともあるが、斬新な解釈の提示ということも多い。新解釈に挑戦する映画では、「ラーマーヤナ」の悪玉である羅刹王ラーヴァナの方に力点を置いた作風になる傾向がある。「Raavan」(2010年)や「Ra.One」(2011年/邦題:ラ・ワン)が代表である。

ラーマ王子の実在性

ヴァールミーキの実在以上に、ラーマ王子は果たして歴史的な人物だったのかという議論は白熱しがちである。一般的には「ラーマーヤナ」は「神話」と考えられているが、何らかの歴史的な出来事に基づいた物語だったのではないかと考えるインド人は多い。そうなると、ラーマ王子は歴史的な人物ということになる。

ヴァールミーキは「ラーマーヤナ」の中でラーマ王子誕生時のホロスコープを詳細に記録している。天体の位置と時間については天文学的に計算が可能である。プシュカル・バトナーガル著「Dating the Era of Lord Ram」(2004年)によると、ラーマ王子の生年月日は紀元前5114年1月10日になるようだ。これは、インダス文明の成立前と考えられる。また、「ラーマーヤナ」には、ラーマ王子一行が訪れた場所が記録されているが、それらの多くは現在のインドの地名に比定が可能である。ラーマ王子の生誕地であるアヨーディヤー、ラーマ王子たちが長らく亡命生活を送ったチトラクート、羅刹王ラーヴァナの妹シュールパナカーの鼻を切ったナーシク、ラーヴァナの居城ランカー島などだ。伝承が先にあって、地名が後から付いた可能性も否定できないのだが、少なくともインド人の中では、ラーマ王子の実在は信憑性を持って受け止められている。

あらすじ

前述の通り、インド各地に多様な「ラーマーヤナ」が存在するのだが、ここでは便宜的に、一般のインド人がイメージする、標準化した「ラーマーヤナ」のあらすじを紹介する。ちなみに、今回の記事では「ラーマーヤナ」関連の人名などをサンスクリット語読みで統一している。ヒンディー語読みすると、ラーマはラーム、ラクシュマナはラクシュマン、ラーヴァナはラーヴァンなどになる。どちらが正しいということはない。

ラーマはアヨーディヤーの王ダシャラタの長男として生まれた。ラーマの下には、ラクシュマナ、バラタ、シャトルグナという3人の弟がいた。彼らはラーマとは異母兄弟であった。成長したラーマはミティラー王国のジャナカ王の娘スィーター姫と結婚する。ところが、バラタの母親カイケーイーの策略により、ラーマは14年間、王国を追われることになる。妻のスィーターと弟のラクシュマナがラーマに付き従うことになり、共に森林で隠遁生活を送る。失意のダシャラタ王は息を引き取るが、バラタは兄のラーマを差し置いて王座に就くことを潔しとせず、ラーマの代理人としてアヨーディヤーを治めることになる。 亡命生活14年目にスィーターがランカー島に住む羅刹王ラーヴァナに誘拐される。ラクシュマナに鼻を切られた妹のシュールパナカーがラーヴァナにスィーターの誘拐をそそのかしたのである。誰が犯人かも分からなかったラーマとラクシュマナは、当てもなくスィーターを探す中で猿の王国キシュキンダーに立ち寄り、王位継承争いに介入することになる。このとき出会った猿の将軍ハヌマーンはラーマに忠誠を誓い、スィーター捜索に協力する。 ハヌマーンは、羅刹王ラーヴァナの治めるランカー島にスィーターが幽閉されているのを発見する。ランカー島に打撃を与えてラーマのところにはせ参じたハヌマーンはスィーターの居所を報告する。ラーマとラクシュマナは猿の軍団を従えてランカー島に攻め込む。一時はラクシュマナが瀕死の重傷を負うなど、危機も迎えるが、ハヌマーンの活躍によって盛り返し、最後にはラーヴァナを打倒する。 戦争での勝利は、ちょうど14年の亡命生活の終了と時を同じくしていた。ラーマ、スィーター、ラクシュマナはハヌマーンを連れてアヨーディヤーに戻り、ラーマは正式にアヨーディヤー王として戴冠する。しばらくラーヴァナのところにいたスィーターは火の中に入り、身の潔白を証明する。だが、それでも人々の間ではスィーターの貞操を疑う声が絶えず、スィーターは王国を後にする。その後、スィーターは聖仙ヴァールミーキに匿われ、ラヴァとクシャという双子の息子を産む。成長したラヴァとクシャはスィーターと共にアヨーディヤーへ行き、ラーマと会う。ラーマはスィーターとの再会を喜ぶが、依然としてスィーターの貞操を疑う声があった。それを聞いたスィーターは土の中に還ってしまう。その後、ラーマは死ぬまでアヨーディヤーで善政を敷いた。

「ラーマーヤナ」は7巻で構成されているが、ラーマの幼少期を描いた第1巻と、ラーマがアヨーディヤーに帰還した後の出来事を描いた第7巻は一般に後世の追加と考えられている。だが、インド映画で引用される際は、第1巻と第7巻の出来事が言及されることも多いため、インド映画理解のための前知識という観点では、追加を含めた全体を必ず押さえておかなければならない。

「ラーマーヤナ」の邦訳はいくつか出ているが、サンスクリット語原典からの翻訳である中村了訳「新訳 ラーマーヤナ」(東洋文庫/全7巻)がもっとも正確である。

インド映画の中の「ラーマーヤナ」

「ラーマーヤナ」を俯瞰して見た場合、そのベースとなっているのは勧善懲悪であり、悪に対する善の勝利である。勧善懲悪物語としての「ラーマーヤナ」を祭事として祝っているのはダシャハラー祭だが、インド映画では悪に対する善の勝利を、ラーヴァナに対するラーマの勝利を祝うダシャハラー祭の形で象徴することが多い。

ラーマとスィーターは理想の夫婦としてもよく描かれる。まず、この二人は政略結婚などにより結ばれたわけではなかった。スィーターの父親ジャナカは、スィーターにふさわしい夫を選ぶため「スワヤンヴァラ」と呼ばれる式典を開き、近隣の男性たちを招いて競技会を催した。この競技会で優勝したラーマをスィーターは夫として自ら認めたのである。

夫婦となったラーマとスィーターは仲睦まじく暮らした。ラーマが14年間の亡命生活を送ることになっても、スィーターは進んで夫に付き従い、苦難を共にした。また、ラーマは何者かに誘拐されたスィーターを必死になって捜して救出し、夫としての義務を果たした。ラーマは理想の夫、スィーターは理想の妻であり、この二人の在り方はインド人夫婦が目指すべき理想の姿だとされている。これはインド映画でも同様である。

王国を追われたラーマ、スィーター、ラクシュマナはとりあえず南に向かったが、やがてガンジス河に行く手を阻まれる。そこにケーワタという名の船頭がいた。ラーマたちの属するカーストはクシャトリヤであり、上位カーストである一方、渡し船の船頭が属するカーストは不可触民と考えられている。ガンジス河を渡った後、ケーワタはラーマから運賃を受け取らず、同じカーストの者から料金は取らないと言った。ラーマがその真意を問うと、船乗りの仕事は人を岸から岸へ運んで救済するのに対し、ラーマは人を現世から来世に運んで救済するため、同じだと答える。それを聞いてラーマはケーワタを抱きしめる。つまり、上位カーストと不可触民が対等になったのである。インドの不可触民問題を取り上げる際、「ラーマーヤナ」のこのエピソードは象徴的に扱われることがある。

森の中で庵を結んで暮らしていたラーマ、スィーター、ラクシュマナだったが、ラーヴァナがスィーターを誘拐するために接近する。ラーヴァナの陽動作戦に引っ掛かり、ラーマとラクシュマナは庵を離れることになる。だが、ラクシュマナは去る前に、庵の周囲に線を引いて魔除けのおまじないをし、スィーターに、この線を越えないように言う。この線は「ラクシュマンレーカー(Lakshman Rekha)」と呼ばれる。結局スィーターはラーヴァナの姦計に掛かってその線を越えてしまい、誘拐されてしまう。インド社会において「ラクシュマンレーカー」は、「越えてはいけない一線」という意味でよく使われる。不倫映画や戦争映画など、様々な場面で頻出する言葉だ。

基本的には善玉として描かれるラーマたちだが、亡命時代には必ずしも正義とはいえない行動もしており、注目される。

たとえば、ラーヴァナの妹シュールパナカーにした仕打ちは酷いものだった。シュールパナカーはハンサムなラーマに一目惚れし求愛するが、ラーマはそれを拒絶する。そこでシュールパナカーは弟のラクシュマナに求愛するが、やはり拒絶される。怒ったシュールパナカーはスィーターに襲い掛かるが、ラクシュマナは彼女の鼻を切り落として追い払う。耳と乳首も切り落としたという話もある。戦士階級のクシャトリヤとして、どんな理由があっても女性に危害を加えることは許されない。ラクシュマナのこの行為は批判を浴びることがある。

ラーマたちが立ち寄ったキシュキンダー王国では、ヴァリとスグリーヴァの兄弟間で王位継承問題が勃発していた。ラーマはスグリーヴァに味方をし、二人が決闘をしているところへ遠方から矢を射かけてヴァリを暗殺する。これもクシャトリヤとしては褒められない行動である。

このように、ラーマの行状を細かく見ていくと、善と悪の狭間に揺れる人間らしい一面も垣間見えてくる。トゥルスィーダースが描いた神の化身としてのラーマよりも、最初にヴァールミーキが描いた人間としてのラーマの方が映画としては面白い題材となりやすい。

だが、「ラーマーヤナ」のエピソードにおいて、もっとも意味深に言及されるのは「アグニパリークシャー(火の審判)」である。ラーヴァナに誘拐されたスィーターは、ラーマ、ラクシュマナ、ハヌマーンたちの活躍によって無事に救出される。だが、夫以外の男の元にしばらくいたスィーターの身体は潔白ではないという疑惑が何度も何度も話題に上る。ラーマ自身がスィーターを疑ったかはさておき、アヨーディヤーの国民は、王女となるべき女性の潔白と、その女性から産まれるであろう跡継ぎの正統性の証明を求めた。そしてスィーターは火の中に身を投じることになる。火の神アグニは浄化者でもあり、証人でもある。火に身を投じることでスィーターは浄化されたと考えることもできるし、火の神アグニがスィーターを燃やさなかったことで彼女の潔白が証明されたと考えることもできる。

だが、配偶者と離れ離れになっていたのはラーマも同じである。有事の際に女性のみがアグニパリークシャーを受けることになったこのエピソードは、インド社会の男尊女卑性を象徴するものとしてよく取り上げられる。女性問題を扱ったインド映画では、スィーターのアグニパリークシャーは必ずといっていいほど言及される。

アヨーディヤー問題

ラーマ王子はアヨーディヤーで生まれたとされる。アヨーディヤー(Ayodhya)は現在のウッタル・プラデーシュ州東部、ガンジス河の支流サラユー河の沿岸に位置する都市である。ラーマ王子が実在したのか、もし実在したとしても、「ラーマーヤナ」で言及されるアヨーディヤーが現在のアヨーディヤーそのものなのか、という疑問はさておき、インド人の大半は、このアヨーディヤーでラーマ王子が生まれたと考えている。

アヨーディヤーには、ムガル朝初代皇帝バーバルの時代に建てられたとされるバーブリー・マスジドというモスクがあった。ヒンドゥー教徒は、このモスクはラーマ王子生誕地の上に建っていると信じるようになった。19世紀頃から、モスクの土地を巡って地元のヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の間で衝突があったようだが、この問題が全国的なものとなったのは独立後だった。1949年にモスクの中にラーマの像が設置され、これを取り除くかそのままにするかで宗教間の対立が深刻化した。トラブルを避けるため、バーブリー・マスジドは立入禁止となった。

1980年代にヒンドゥー教至上主義を党是とするインド人民党(BJP)が創立され、ヒンドゥー教徒層からの支持を獲得するために、ラーマ王子の生誕地に寺院を建てる運動を組織的に行うようになった。1990年にはBJPの政治家LKアードヴァーニーが「ラトヤートラー」と呼ばれる政治キャンペーンを開始し、バーブリー・マスジドが建っている場所にラーマ生誕地寺院を建設する呼び掛けをしながら、北インド一帯を行脚した。この影響により、BJPの支持が拡大するのと比例して、ヒンドゥー教徒とイスラーム教徒の対立が激化した。

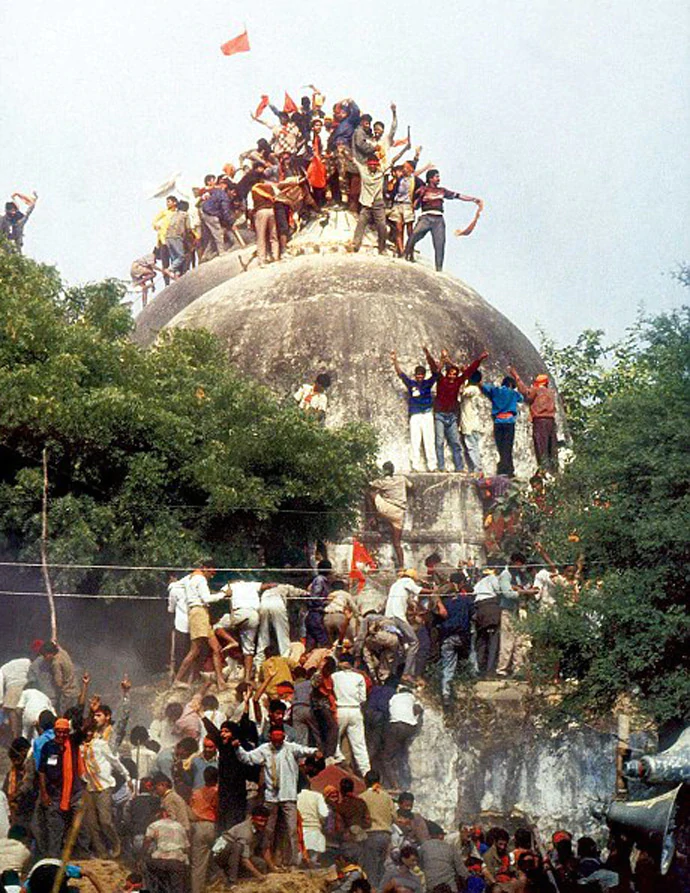

1992年12月6日、BJPの支持者や、BJPの母体である世界ヒンドゥー協会(VHP)のメンバーたちを集めた政治集会がアヨーディヤーで催された。アードヴァーニーなどの政治家たちの演説に扇動された15万人以上の参加者たちはバーブリー・マスジドに突入し、モスクを破壊した。これが引き金となり、インド全土で暴動が発生し、2,000人以上の死者が出た。

アヨーディヤー事件以前、インドの多くの地域において、人々は宗教の別なく調和して生活してきたとされる。だが、アヨーディヤー事件をきっかけに、人々の間に宗教に基づいた線が引かれた。その人はヒンドゥー教徒かイスラーム教徒か、ラーマ生誕地寺院建設を支持するか否かで分断されてしまったのである。アヨーディヤー事件によってインドが受けたトラウマは現代まで引きずられている。そのため、アヨーディヤー事件は、インド映画において様々な形で言及される。ラーマ生誕地寺院建設を巡って宗教の断絶が起こって行く様子は、「Mohalla Assi」(2018年)でもっとも赤裸々に描写されている。また、アヨーディヤー事件の反動として起こった、1993年のボンベイ同時爆破テロは、「Black Friday」(2007年)など、多数のヒンディー語映画で取り上げられている。

アヨーディヤー問題も参照のこと。

「ラーマーヤナ」の映画

映画の中で頻繁に言及される「ラーマーヤナ」ではあるが、「ラーマーヤナ」そのものを映画化した作品は実は少ない。先述の通り、TVドラマ化はされていることから察するに、映画という比較的短いフォーマットで「ラーマーヤナ」を描くことは不可能だと考えられているのかもしれない。ちなみにTVドラマ「Ramayan」は全78話構成である。

正攻法で「ラーマーヤナ」を映画化した作品としては、3Dアニメ映画「Ramayana: The Epic」(2010年)もあるのだが、むしろ日印合作のアニメ映画「ラーマーヤナ ラーマ王子伝説」(1992年)の方が特筆すべきだ。元々NHKに勤めていた酒向雄豪氏が日印のスタッフを集め、ただならぬ情熱を傾けて作った作品であるが、製作過程から公開まで多くのトラブルに見舞われ、日本で劇場一般公開されたのは1998年だった。インドでは1993年にデリーで開催されたインド国際映画祭で上映されたが反応は芳しくなかったといわれている。その後、アニメ専門TV局カートゥーン・ネットワークで放送されたことでインドの子供たちに親しまれるようになった。よって、意外にインド人はこのアニメのことを知っている。インド留学時代、日本に一時帰国したときに生前の酒向雄豪氏にお会いしたことがあり、この映画にまつわる武勇伝をいろいろ聞かせていただいたことがあった。

「Adipurush」(2023年)は、「Baahubali」シリーズ(2015年・2017年/邦題:バーフバリ 伝説誕生・バーフバリ 王の凱旋)の主演プラバースがラーマ王子を演じた汎インド映画だ。この映画はスィーターがラーヴァナに誘拐されるところから始まり、ラーマがスィーター救出に成功したところで終わる。「ラーマーヤナ」全体の映画化は避けられている。

純粋な「ラーマーヤナ」とはいえないかもしれないが、ハヌマーンの視点から「ラーマーヤナ」を描いたアニメーション映画として「Hanuman」(2005年)がある。インド初の国産アニメーション映画であり、歴史的な意義のある作品だが、アニメーションのレベルはまだ拙い。

「Ram Setu」(2022年)では、インド亜大陸とスリランカを結ぶラーム・セートゥが自然物か人工物かという問題を巡る、考古学者が主人公のフィクション映画である。この映画では、ラーマ王子の実在が支持されている。