インド映画とインド神話には切っても切れない関係がある。インドの映画メーカーたちは、古来蓄積された膨大な説話のストックをアイデアの源泉とし、映画を作り上げてきた。それのみならず、インド映画が何か新しい挑戦をするときも、インド神話に立ち戻るのが習わしだった。インド初の国産映画「Raja Harishchandra」(1913年)は叙事詩「マハーバーラタ」や神話伝承を集めたプラーナ文献などに登場するハリシュチャンドラ王の行状を映画化したものだったし、インド初の本格2Dアニメーション映画「Hanuman」(2005年)も叙事詩「ラーマーヤナ」に登場する猿の将軍ハヌマーンを主人公に据えていた。

ただ、「Hanuman」から始まったインド映画業界のアニメーション映画に対する挑戦は、たちまち2Dから3Dへと展開したものの、必ずしも順風満帆のものではなかった。やはりインド神話を典拠とするアニメーション映画が多かったが、なじみのあるインド神話だから必ず安定的に客が入るかといえばそういうわけでもなく、むしろ失敗作の山が築かれた。大予算を投じて作られたヒンディー語3Dアニメーション映画「Mahabharat」(2013年)の大失敗は業界を萎縮させた。タミル語映画業界でも、ラジニーカーントを3D化して「Kochadaiiyaan」(2014年)という3Dアニメーション映画が作られたが、やはり満足いく結果にはならなかった。失敗の原因は明らかである。アニメーションの品質が国際レベルに達していなかったのだ。

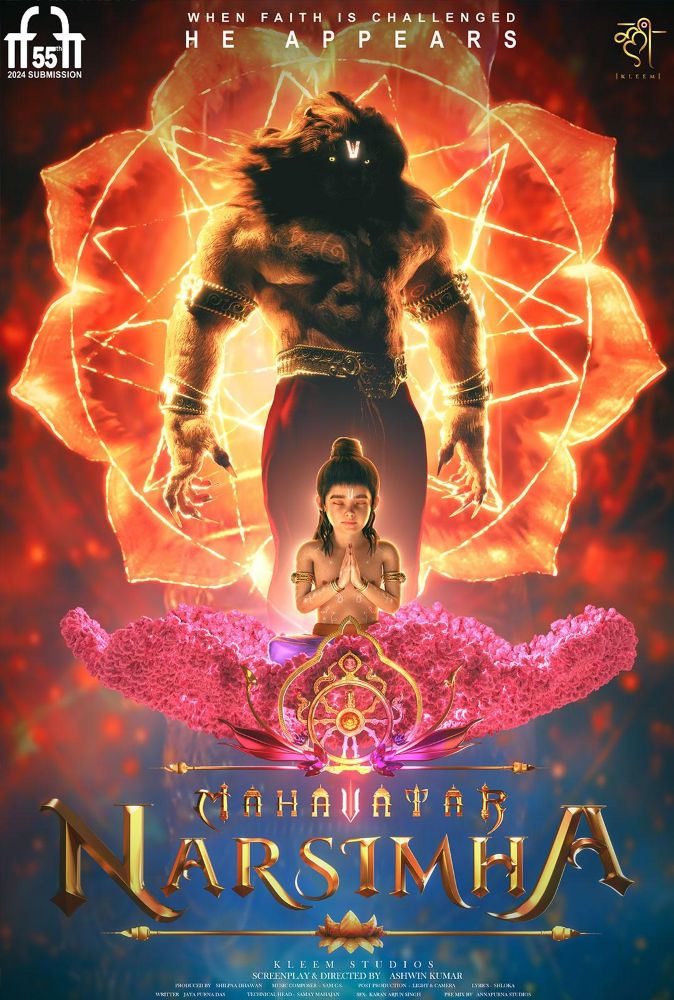

しかしながら、インドのアニメーション技術は、失敗を乗り越え、水面下で着実に進化をし続けていたようだ。それを雄弁に物語る作品が登場した。2024年11月25日にインド国際映画祭(IFFI)でプレミア上映され、インドでは2025年7月25日に劇場一般公開されたフル3Dアニメーション映画「Mahavatar Narsimha」である。やはりインド神話を題材にしているが、今回取り上げられたのは、ヴィシュヌ神の十化身(ダシャーヴァターラ)のひとつ、ナルスィンハである。顔が獅子、身体が人間の人獅子であり、インド神話の中では確かにもっともビジュアルインパクトのある神様だ。聞くところによると、これは全7作で構成される予定の「Mahavatar」シリーズの第1作に位置づけられているという。

2025年9月13日に、川口SKIPシティで開催されたSpacebox主催の上映会にてこの「Mahavatar Narsimha」を鑑賞したが、それを踏まえてより正確にこの映画の内容を説明するならば、この映画にはヴィシュヌ神の別の化身であるヴァラーハも登場する。ヴァラーハは猪の姿をした神様だ。というわけで、既に「Mahavatar」シリーズ第1作には、ヴィシュヌ神の十化身の内、ヴァラーハとナルスィンハの2化身が登場する。しかも、映画の最後では次回作が「Mahavatar Parashuram」であることがアナウンスされていた。ヴァラーハはヴィシュヌ神の3番目の化身、ナルスィンハは4番目の化身、パラシュラーマは6番目の化身である。おそらく、「Mahavatar Parashuram」には5番目の化身ヴァーマナも登場すると予想される。その後はラーマ、クリシュナと続くのだろうが、興味深いのは一般的にヴィシュヌ神の9番目の化身とされるブッダだ。果たしてこのノリでブッダの3Dアニメーション映画も作られるのだろうか。

参考までに、ヴィシュヌ神の十化身(ダシャ-ヴァターラ)を列挙しておく。

- マツヤ(魚)

- クールマ(亀)

- ヴァラーハ(猪)

- ナルスィンハ(人獅子)

- ヴァーマナ(小人)

- パラシュラーマ(斧戦士)

- ラーマ

- クリシュナ

- ブッダ

- カルキ

さて、「Mahavatar Narsimha」の話題に戻る。この映画は、大ヒットしたカンナダ語映画「KGF」シリーズ(Chapter 1・Chapter 2/2018年・2022年)のホーンバーレー・フィルムスが制作している。よって、業界的にはカンナダ語映画界発のアニメーション映画ということになる。多言語展開されており、ヒンディー語、カンナダ語、テルグ語、タミル語、マラヤーラム語の5言語版が同時公開されたが、どの言語がオリジナルなのかは明言されていない。IFFIのプレミア上映ではヒンディー語版が上映されたようなので、いったんはヒンディー語映画としてしまってもいいだろう。

監督は新人のアシュウィン・クマール。音楽監督はサムCS。声優陣に有名スターは起用されておらず、おそらくプロの声優が各キャラクターの声を担当したものと思われる。

映画の内容はインド神話にかなり忠実に沿ったものである。とはいっても、ナルスィンハが登場する神話の主人公は実はナルスィンハではなく、プラフラーダという子供だ。ブラフマー神の恩恵を受け、ほぼ無敵の力を手にし世界を手中に収めた悪魔ヒラニヤカシプの息子である。映画の悪役はこのヒラニヤカシプになる。

映画が始まると、まずはヒラニヤカシプとその弟ヒラニヤークシャの誕生エピソードが簡単に語られ、次にヒラニヤークシャの悪行が描かれる。ヒラニヤークシャは大地の女神ブーミを海底に閉じこめ世界を困らせる。そこでヴィシュヌ神はヴァラーハとなってブーミを救い出し、ヒラニヤークシャを退治する。弟を殺されて激怒したヒラニヤカシプは、今の力ではヴィシュヌ神に勝てないことを悟り、過酷な苦行を行う。ブラフマー神はその苦行に報い、ヒラニヤカシプの前に現れて願い事を聞く。ヒラニヤカシプは、「屋内でも屋外でも、昼でも夜でも、地上でも空でも、神にも悪魔にも人間にも動物にも殺されない」という恩恵を望み、それがかなえられる。その結果、ヒラニヤカシプにかなう者は三界にいなくなり、彼は神々の王インドラやその他の神々を打ち負かして、支配者として君臨することになったのである。

だが、神側はただ負けただけでなく、巧妙な仕掛けを施していた。ヒラニヤカシプが苦行に勤しんでいる間、妊娠していた妻カヤードゥを感化し、ヴィシュヌ神への信仰心を植え付けていたのである。カヤードゥの胎内にいたプラフラーダはヴィシュヌ神への賛歌を聞き、生まれる前から敬虔なヴィシュヌ神の信者になっていた。

プラフラーダは5歳になった。彼のヴィシュヌ神に対する信心はとどまるところを知らなかった。ヒラニヤカシプはプラフラーダがヴィシュヌ神への信仰をなかなか辞めないのを見て、父としての愛情よりも王としての義務を果たすこととし、彼の抹殺を決意する。ただ、プラフラーダはヴィシュヌ神の加護によって守られており、どんな処刑の方法を使っても傷ひとつ付けることができなかった。そこでヒラニヤカシプは妹ホーリカーを呼ぶ。ホーリカーは燃やされても決して燃えないという恩恵を授かっていた。ヒラニヤカシプにプラフラーダ抹殺を命じられたホーリカーはフラフラーダを抱きかかえて炎の中に入る。だが、燃えないはずのホーリカーは燃え、プラフラーダは無傷で生き残った。

怒り狂ったヒラニヤカシプが柱を叩くと、中からナルスィンハが現れ、ヒラニヤカシプの腹を爪でかっさばいて殺してしまった。ヒラニヤカシプはブラフマー神の恩恵によってほぼ無敵の力を得ていたが、ナルスィンハはその条件を全てうまくかわしていた。ナルスィンハがヒラニヤカシプを殺したのは夕方、つまり昼でも夜でもない時間帯であり、その場所は玄関、つまり屋内でも屋外でもないところであった。また、ナルスィンハはヒラニヤカシプを膝の上に抱えて殺した。それは、地上でも空でもない高さであった。また、ナルスィンハは人獅子であり、神でも悪魔でも人でも動物でもなかった。

「Mahavatar Narsimha」が優れていたのは、比較的シンプルな神話を、追加エピソードや歌と踊りなどを加えて自由に膨らませ、大人も十分に楽しめる一大エンターテイメントに仕上げていたことである。特にナルスィンハ登場後のヒラニヤカシプとのバトルシーンは手に汗握る大迫力のアクションだった。何より驚いたのはCGの質だ。これまでさんざん残念な質のインド製3Dアニメーション映画を見せつけられてきた者の目には驚異的な進化と映った。もちろんまだ動きなどの細かい部分に生身の人間とは違った固さや不自然さは残っているが、許容できるレベルである。

「大人も十分に楽しめる」と書いたが、もしかしたらインドでは大人の方が楽しんだかもしれない。ナルスィンハの神話は、ヒンドゥー教徒ならば、おばあちゃんのお話、道徳・教訓話、神様漫画など、何らかの形で親しんできたものであるはずだ。耳で聞いたり静止画で見たりしてきて想像を膨らませてきたナルスィンハが、大画面上で、かつフル3Dで縦横無尽に動き回るのである。これほどの興奮、これほどの感動があろうか。

また、どんなことがあってもヴィシュヌ神への信心をやめないプラフラーダを健気に描けていたのもポイントが高い。同情を誘う表情を作るのがうまく、ついつい応援したくなる。彼は決して父親に逆らっているわけでもなかった。自分を殺そうとする父親をも心底尊敬していた。ただ、ヴィシュ神への絶対的な帰依に勝るものではなく、ヴィシュヌ神を一心に信じ、全てを受け入れていたのである。その姿は神々への絶対的な帰依と説くバクティズムの思想そのものであり、もっといえば、非暴力主義を貫いたマハートマー・ガーンディーの姿とも重なる。

ただ、女神を含む女性キャラに個性がなかったことに欠点を感じた。男性キャラには個性が付けられていたが、女性は皆同じような顔になってしまっていて、髪型や服装で判断するしかないような状態になっていた。今後、改善すべきである。また、基本的には子供向けの映画だと思うのだが、ナルスィンハがヒラニヤカシプの腹をかっさばくシーンなど、意外にグロテスクなシーンが多かった。中央映画認証局(CBFC)のレーティングはU/A13+となっており、12歳以下の子供は保護者同伴が必要となる。もし残虐シーンを減らしていたらレーティングはU(全年齢)になっていたのではないかと思うが、あえてそれを狙わずにグロを入れたということは、今後も暴力表現に手加減なしということであろうか。

言語的には、いわゆる純ヒンディー語(シュッド・ヒンディー)であった。セリフはサンスクリット語系の語彙で埋め尽くされており、ナルスィンハ神などを讃えるサンスクリット語の賛歌もいくつか歌われていた。ヒンディー語初学者やウルドゥー語学習者には理解が難しいであろう。インド人の子供にとっても難しめなのではないかと予想される。自分が認識した限りでは、アラビア語・ペルシア語を語源とする語彙が全く使われておらず、一定程度以上の言語学的な知識のある人がセリフを書いたと思われる。

ちなみに、ホーリカー炎上のエピソードは、ホーリー祭の起源にもなっているものだ。ヒラニヤークシャ、ヒラニヤカシプ、そしてホーリカーという悪魔たちがヴィシュヌ神によって次々に退治されていく様子は、悪に対する善の勝利を改めて印象づけるのに十分である。

「Mahavatar Narsimha」は、3Dアニメーション映画にインドが再び挑むことを示す記念碑的作品だ。驚くべきことに非常に質の高いアニメーション映画に仕上がっており、しかもナルスィンハ神話というチョイスも絶妙にはまっていた。興行的にもサプライズヒットとなっており、2025年の映画業界を沸かせている。既に続編の制作も決定している。インド製アニメーション映画の新時代を切り開いた重要な作品として将来記録されることになるかしれない。必見の映画である。